山上古殿地区は、古殿町役場の北東約1.5kmのところ

国道349号線を南東へ、標識の「国道49号線・小野」方面、左(北東)へ国道249号線を進みます

約1.5km進むと国道の右手に広場があります

八幡神社の神事「流鏑馬」を行う馬場です

すぐ先に、八幡神社が西向参道(社殿は南向き)で鎮座します

馬場脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

古殿町観光マップです、サクラの名所が10か所も載っています、古殿町は流鏑馬と桜の町です、春が楽しみですね

参道は国道の西側にまで続いています、赤い鳥居が一ノ鳥居のようです

東側に八幡神社の境内です

参道の狛犬は見たことの無い造形です

説明版です

〈町指定文化財〉

「古殿八幡神社の狛犬」

福島県石川郡石川町出身の石工小林和平氏によって昭和7年10月15日に製作されました一対の狛犬は、全国各地に数ある狛犬の中でも大きさ・製作技術に大きな特徴があり、高く評価されています。

主な特徴

①雌雄の飛翔狛犬であり、他に類をみない彫刻であること。(雄には牡丹の花が、雌にはその子犬が彫られている)

②細部にわたる彫刻技術力。

③高遠藩(長野県伊那市高遠町)の石工文化の流れを組む作品。

指定年月日 平成29年11月22日

管理者(団体)古殿八幡神社

社號標です

ニノ鳥居と山門の随身門です

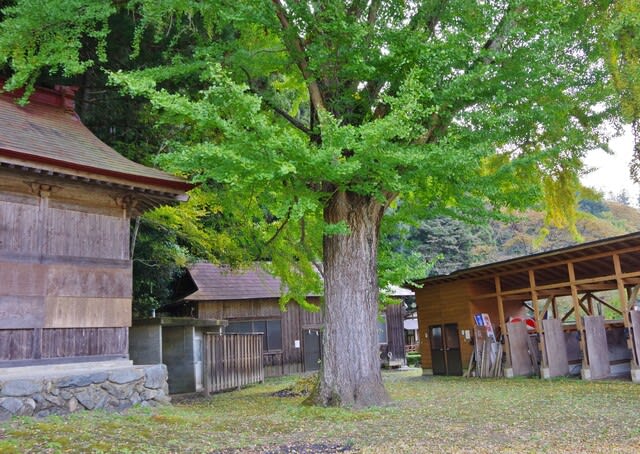

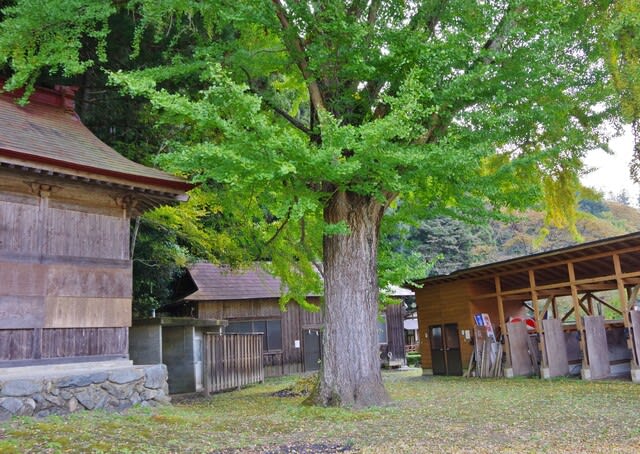

随身門の右手(南側)広場にイチョウの大木です

西側から

離れて見ました

南東側から

東側から

北側から見上げました

参道石段を上ります

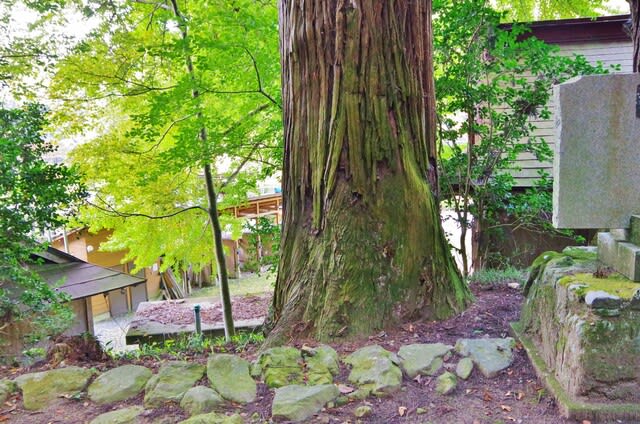

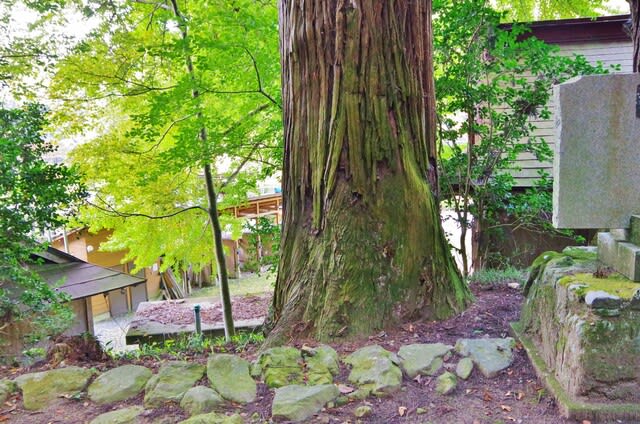

下の境内右(南)にはスギの大木です

古殿町指定文化財「古殿八幡のスギ(社)」の標柱です、境内の杉の大木全てが文化財指定されています

背後には、イチョウが見えます

境内社のようですが、軒下には八幡神社の額が懸かります

境内北側の社殿西側の斜面に目的のスギです

北東側から、目通り幹囲7.1mの巨木です

拝殿へ行きましょう

拝殿前に境内社が並びます

拝殿です

本殿です

本殿の西側に下の境内から見ていたスギです

南東側から

北東側から

では、流鏑馬の馬場を見て行きましょう

北側(狛犬前)から

説明版です

古殿八幡神社の流鏑馬と笠懸

康平7年(1064年)源頼義公・義家父子が奥羽(東北)の地に勢力を誇っていた安部貞任・宗任との戦いに勝利した記念に、この地に八幡神社を建てた。

建久5年(1194年)鎌倉幕府の将軍源頼朝は、古殿八幡神社に社領地を与えた。

時の領主は之を記念して、鎌倉の鶴岡八幡宮で奉納されている流鏑馬と笠懸を古殿八幡宮の神事として奉納した。その後、これらの行事は社殿の消失や洪水による境内の損壊などにより中断されてこともあったが、氏子の努力によって再興され、受け継がれてきた。

流鏑馬は、役者が古式の盛装をし、馬を駆けさせ、馬上から大弓にて三か所の的を射る儀式である。

笠懸は、流鏑馬と同じ装束で役者が乗馬し、三回駆け回り空高く別当館の棟に鏑矢を射る儀式である。

これらの行事の行われる八幡神社例大祭は、旧暦の9月8日・9日に行われていたが、現在は新暦の10月第二土・日曜日を祭礼日としている。

古殿町

随身門脇の絵馬殿には、流鏑馬行事等の写真や額が並んでいいます

南側から見ました

では、次へ行きましょう

国道349号線を南東へ、標識の「国道49号線・小野」方面、左(北東)へ国道249号線を進みます

約1.5km進むと国道の右手に広場があります

八幡神社の神事「流鏑馬」を行う馬場です

すぐ先に、八幡神社が西向参道(社殿は南向き)で鎮座します

馬場脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

古殿町観光マップです、サクラの名所が10か所も載っています、古殿町は流鏑馬と桜の町です、春が楽しみですね

参道は国道の西側にまで続いています、赤い鳥居が一ノ鳥居のようです

東側に八幡神社の境内です

参道の狛犬は見たことの無い造形です

説明版です

〈町指定文化財〉

「古殿八幡神社の狛犬」

福島県石川郡石川町出身の石工小林和平氏によって昭和7年10月15日に製作されました一対の狛犬は、全国各地に数ある狛犬の中でも大きさ・製作技術に大きな特徴があり、高く評価されています。

主な特徴

①雌雄の飛翔狛犬であり、他に類をみない彫刻であること。(雄には牡丹の花が、雌にはその子犬が彫られている)

②細部にわたる彫刻技術力。

③高遠藩(長野県伊那市高遠町)の石工文化の流れを組む作品。

指定年月日 平成29年11月22日

管理者(団体)古殿八幡神社

社號標です

ニノ鳥居と山門の随身門です

随身門の右手(南側)広場にイチョウの大木です

西側から

離れて見ました

南東側から

東側から

北側から見上げました

参道石段を上ります

下の境内右(南)にはスギの大木です

古殿町指定文化財「古殿八幡のスギ(社)」の標柱です、境内の杉の大木全てが文化財指定されています

背後には、イチョウが見えます

境内社のようですが、軒下には八幡神社の額が懸かります

境内北側の社殿西側の斜面に目的のスギです

北東側から、目通り幹囲7.1mの巨木です

拝殿へ行きましょう

拝殿前に境内社が並びます

拝殿です

本殿です

本殿の西側に下の境内から見ていたスギです

南東側から

北東側から

では、流鏑馬の馬場を見て行きましょう

北側(狛犬前)から

説明版です

古殿八幡神社の流鏑馬と笠懸

康平7年(1064年)源頼義公・義家父子が奥羽(東北)の地に勢力を誇っていた安部貞任・宗任との戦いに勝利した記念に、この地に八幡神社を建てた。

建久5年(1194年)鎌倉幕府の将軍源頼朝は、古殿八幡神社に社領地を与えた。

時の領主は之を記念して、鎌倉の鶴岡八幡宮で奉納されている流鏑馬と笠懸を古殿八幡宮の神事として奉納した。その後、これらの行事は社殿の消失や洪水による境内の損壊などにより中断されてこともあったが、氏子の努力によって再興され、受け継がれてきた。

流鏑馬は、役者が古式の盛装をし、馬を駆けさせ、馬上から大弓にて三か所の的を射る儀式である。

笠懸は、流鏑馬と同じ装束で役者が乗馬し、三回駆け回り空高く別当館の棟に鏑矢を射る儀式である。

これらの行事の行われる八幡神社例大祭は、旧暦の9月8日・9日に行われていたが、現在は新暦の10月第二土・日曜日を祭礼日としている。

古殿町

随身門脇の絵馬殿には、流鏑馬行事等の写真や額が並んでいいます

南側から見ました

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます