2017年6月27日、美濃の卯建の上がる町並み、郡上八幡城、郡上八幡城下町の散策、そして下呂温泉、名古屋城の1泊2日の旅行です。美濃市の次は郡上八幡城です。梅雨ですが、雨が降らずに眺望もいいです。

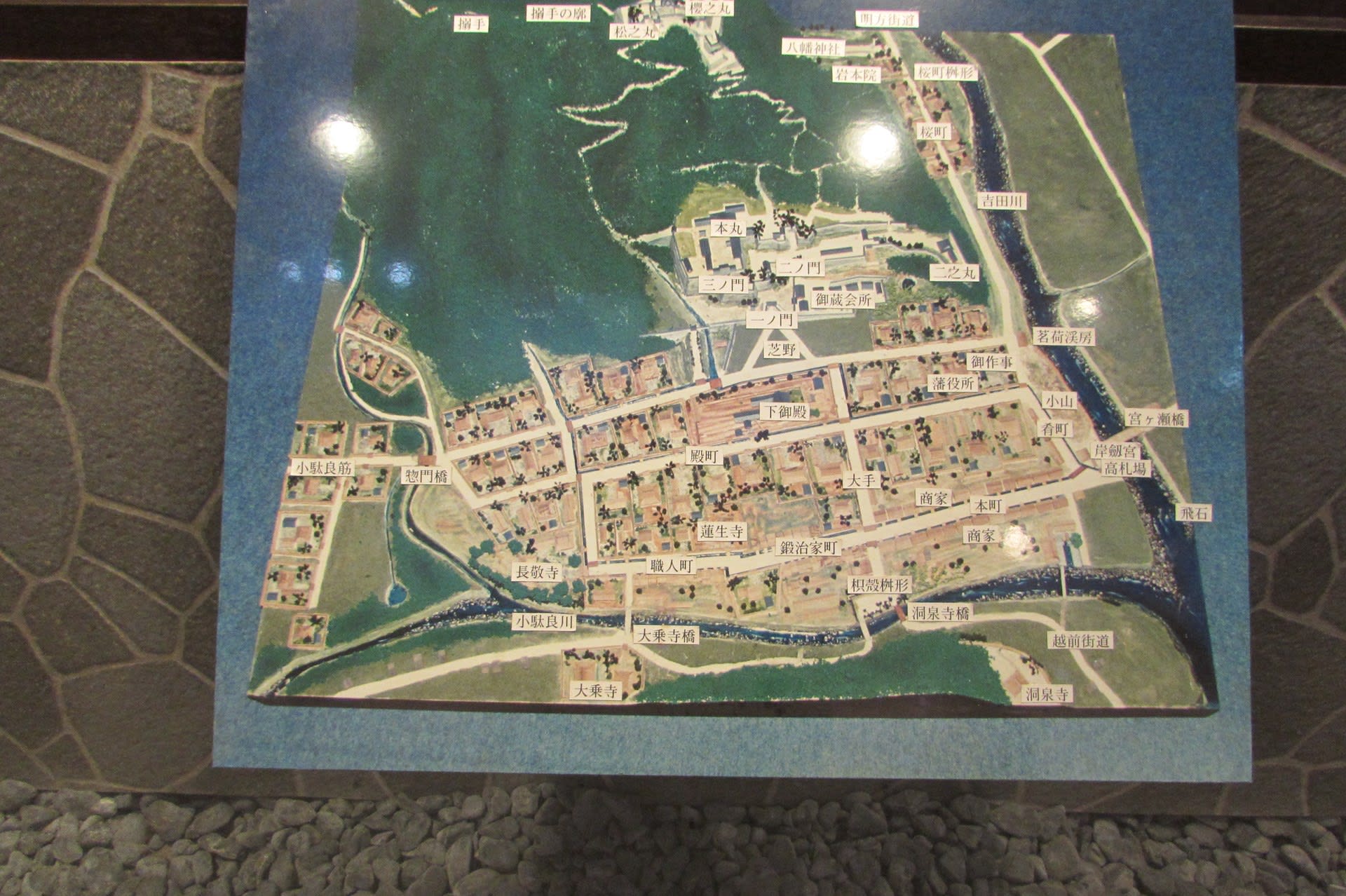

郡上八幡城の案内図

郡上八幡城

パンフレットより『別称、積翆城、郡上城、山城で創建は永禄9年(1566)、天守は昭和8年(1933)に模擬天守として建築。4層5階建木造建築、木造再建城としては日本最古、建面積118.98㎡(35.99坪)、述面積309.11㎡(93.50坪)、高さ17.18m、石垣等の城跡は岐阜県指定史跡。

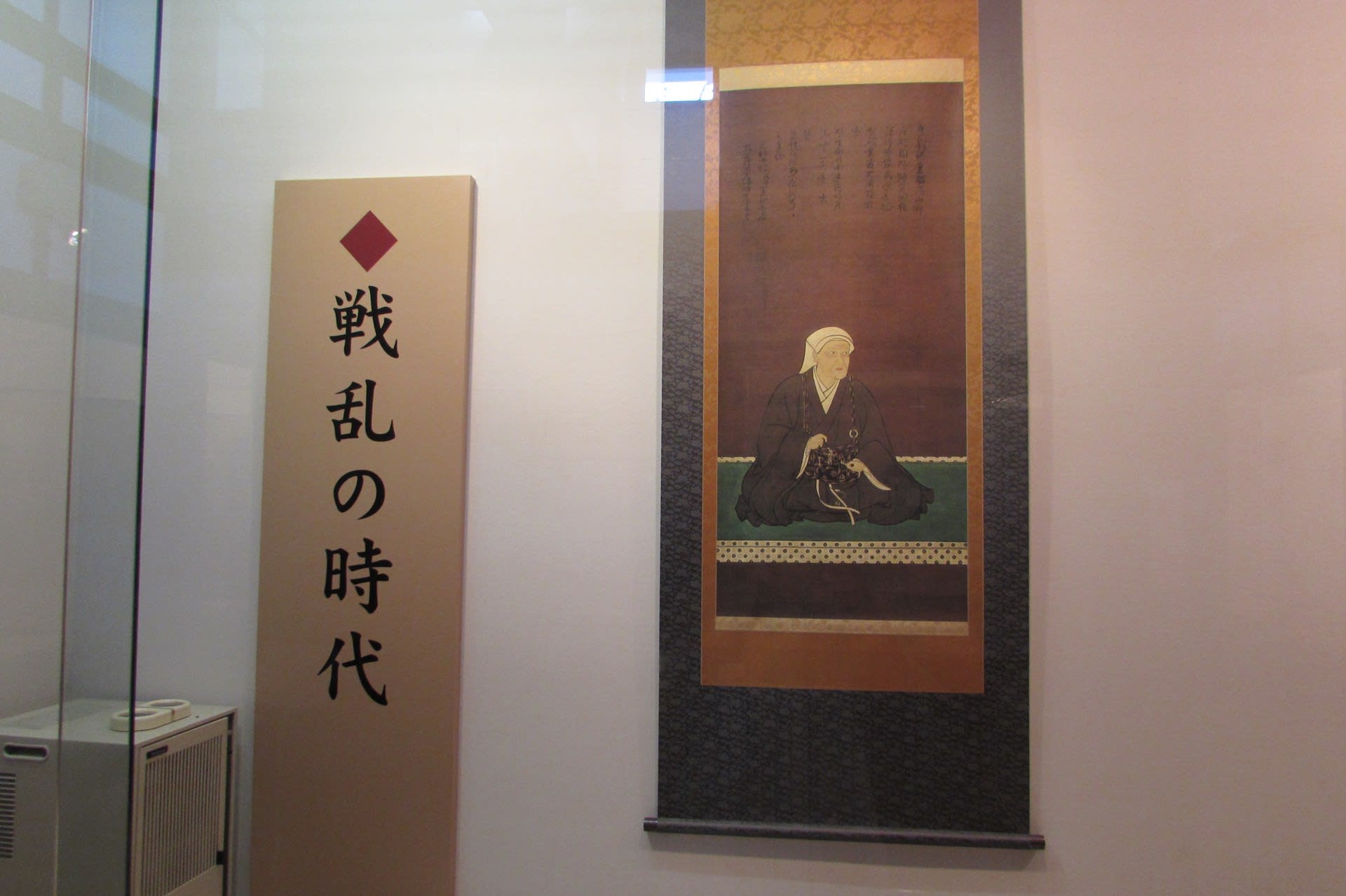

承久3年(1221)、下総国(千葉)香取郡東庄の領主、東胤行(とうのたねゆき:鎌倉幕府の有力御家人、千葉氏の家系)が山田庄(現、高鷲・白鳥・大和・八幡北部の地域)の地頭職をうけ郡上東氏の初代となった。東氏は阿千葉城(大和町剣)を築き90年ほど居住した後、篠脇城(大和町牧)へ居を移し郡上支配を固めていった。

応永16年(1409)、東益之は郡上東部の支配のために赤谷山に犬啼山城(八幡町安久田)を築く。応仁2年(1468)、東常縁の東征の留守をついて、美濃国守護土岐氏の守護代・斉藤妙春に篠脇城と所領を奪われる事件がおこるが後に返還した。

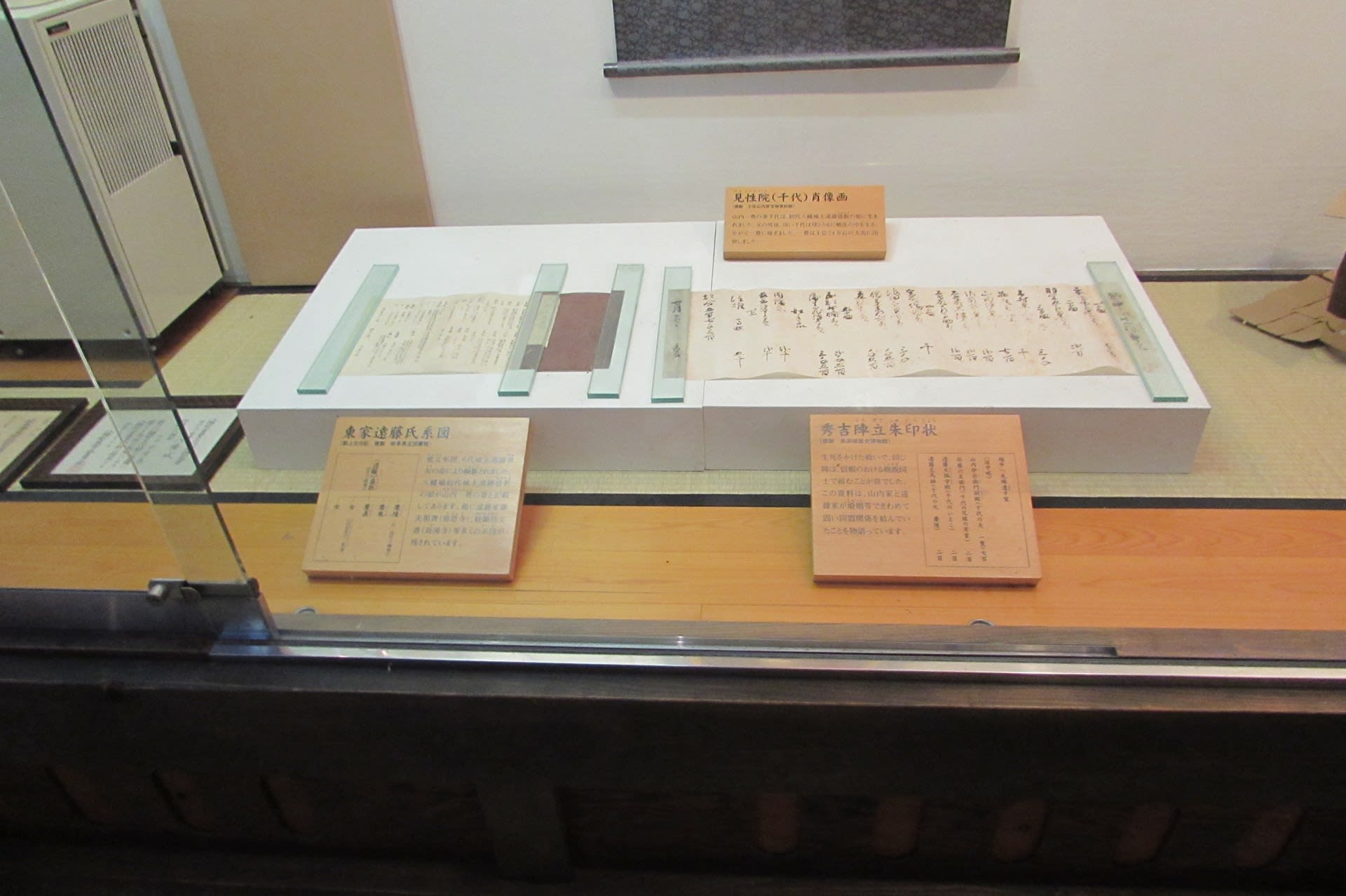

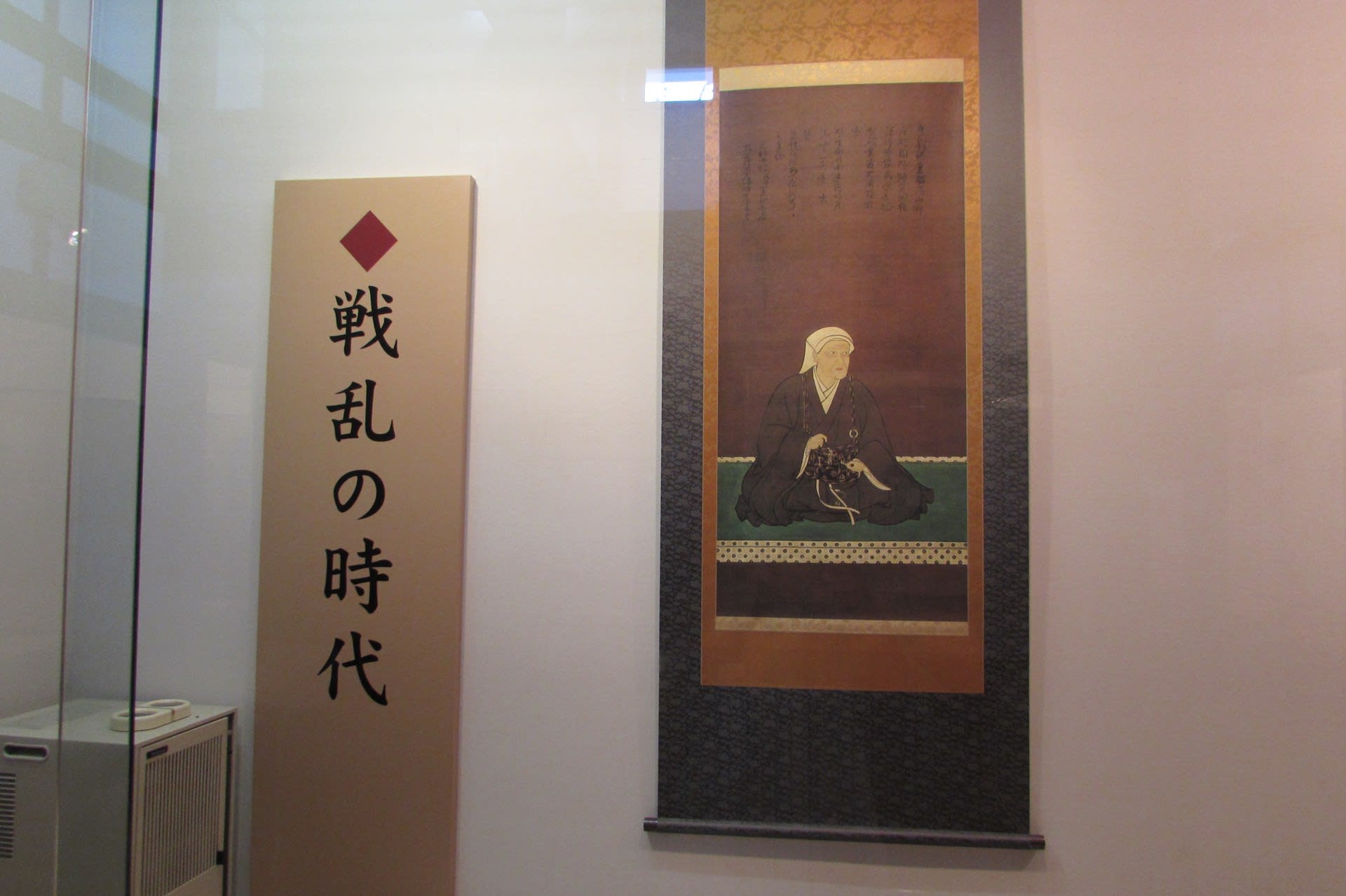

永禄2年(1559)、八朔の祝いの席で東常慶と常堯親子に遠藤胤縁が暗殺される事件が起こった。胤縁の弟・遠藤盛数と胤縁の子・胤俊は、牛首山(八幡山)に陣をしき、弔い合戦の名目で「赤谷山城の戦い」を起し、約340年続いた郡上東氏を滅ぼした。盛数と胤俊は郡上を半分ずつ領有し、郡上の両遠藤と呼ばれた。

永禄5年(1562)、盛数死去により長子慶隆が13歳で跡を継いだ。永禄7年(1564)、胤俊が慶隆へ叛旗を翻す事件が起きた。翌年、慶隆は母が再婚した関城主の長井道利の助けを得てこれを退けた。

永禄9年(1566)、郡上を統一した慶隆は、郡上八幡城や城下町の建設をおこなうかたわら、織田信長の配下として、姉川の合戦をはじめ各地を転戦し戦功をあげた。

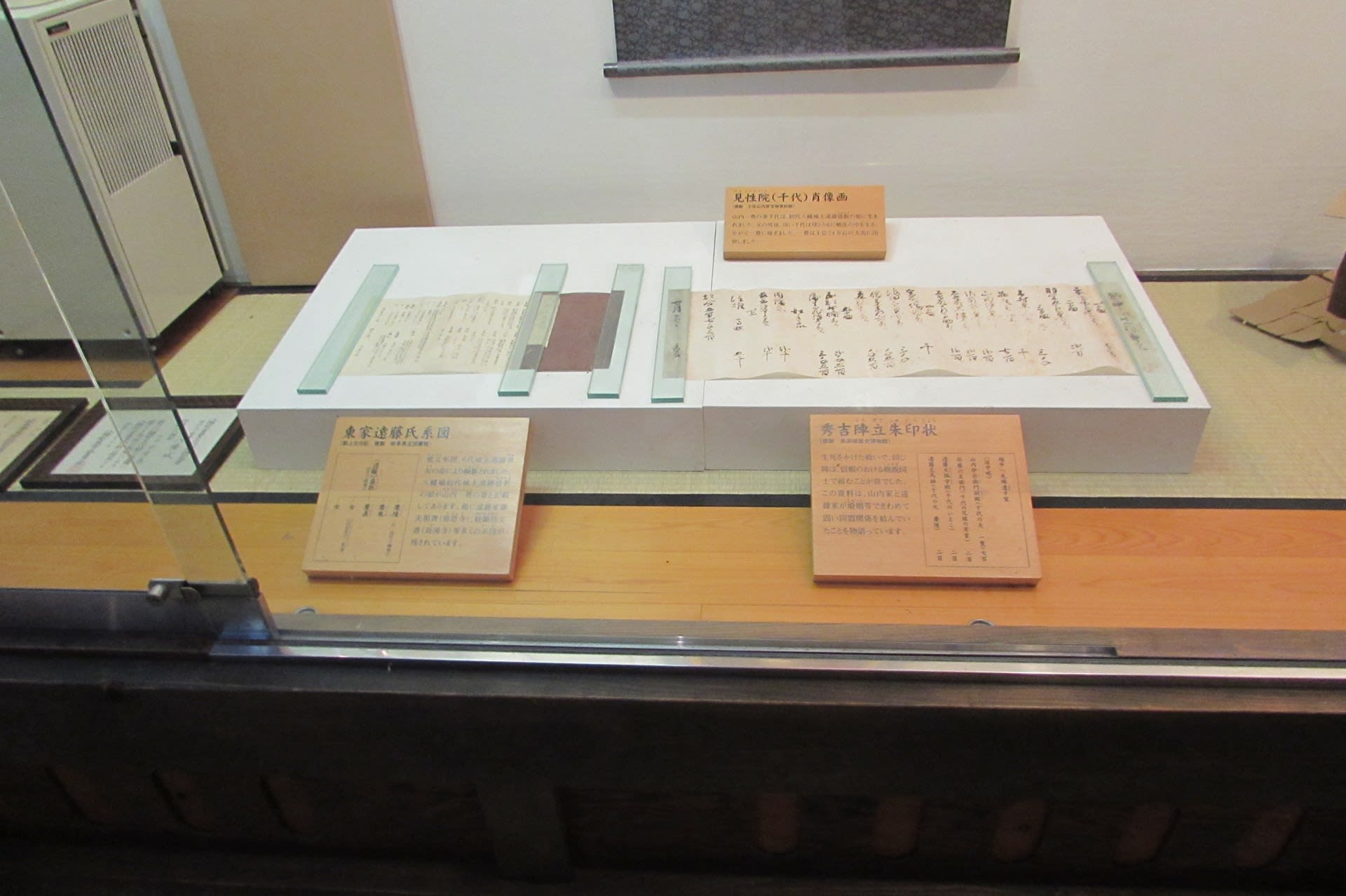

天正16年(1588)、慶隆は岐阜城主・織田信孝にあったため豊臣秀吉に疎まれ、加茂郡小原(岐阜県加茂郡白川町)に転封となり、稲葉一鉄の子・稲葉貞通が四万石で入部した。

慶長5年(1600)、遠藤慶隆は徳川家康に願い出て、飛騨の金森可重の援軍を受け、9月1日「郡上八幡の戦い」を起こした。慶隆は大宮山王(現八幡町日吉神社)に着陣し、小野滝山に陣をしいた可重と両面から城を攻撃し激戦となった。勝敗は決まらず、翌2日、城の稲葉通孝(貞通の末子)から和睦の申し出があり、慶隆は陣を赤谷(現愛宕公園)へ移した。その頃、犬山城にいた稲葉貞通は郡上八幡城攻撃の報を受け、急遽兵をまとめ3日の明け方、慶隆の赤谷本陣を奇襲した。慶隆は小野滝山の可重の陣に危うく逃れた。翌4日、貞通は小野滝山の陣に使者を送り和議が成立した。郡上八幡の戦いの後、遠藤慶隆は関ヶ原の戦いに東軍として参加し、郡上八幡城主として二万七千石に封ぜられた。稲葉貞通は豊後国(大分県)臼杵へ五万石で転封となった。

慶長8年(1603)、江戸幕府はじまる。遠藤慶隆は初代郡上藩主となる。』

岐阜県郡上市八幡町柳町一の平659

map

城まで、一方通行の道路があり駐車場に行きます。拝観料310円です。

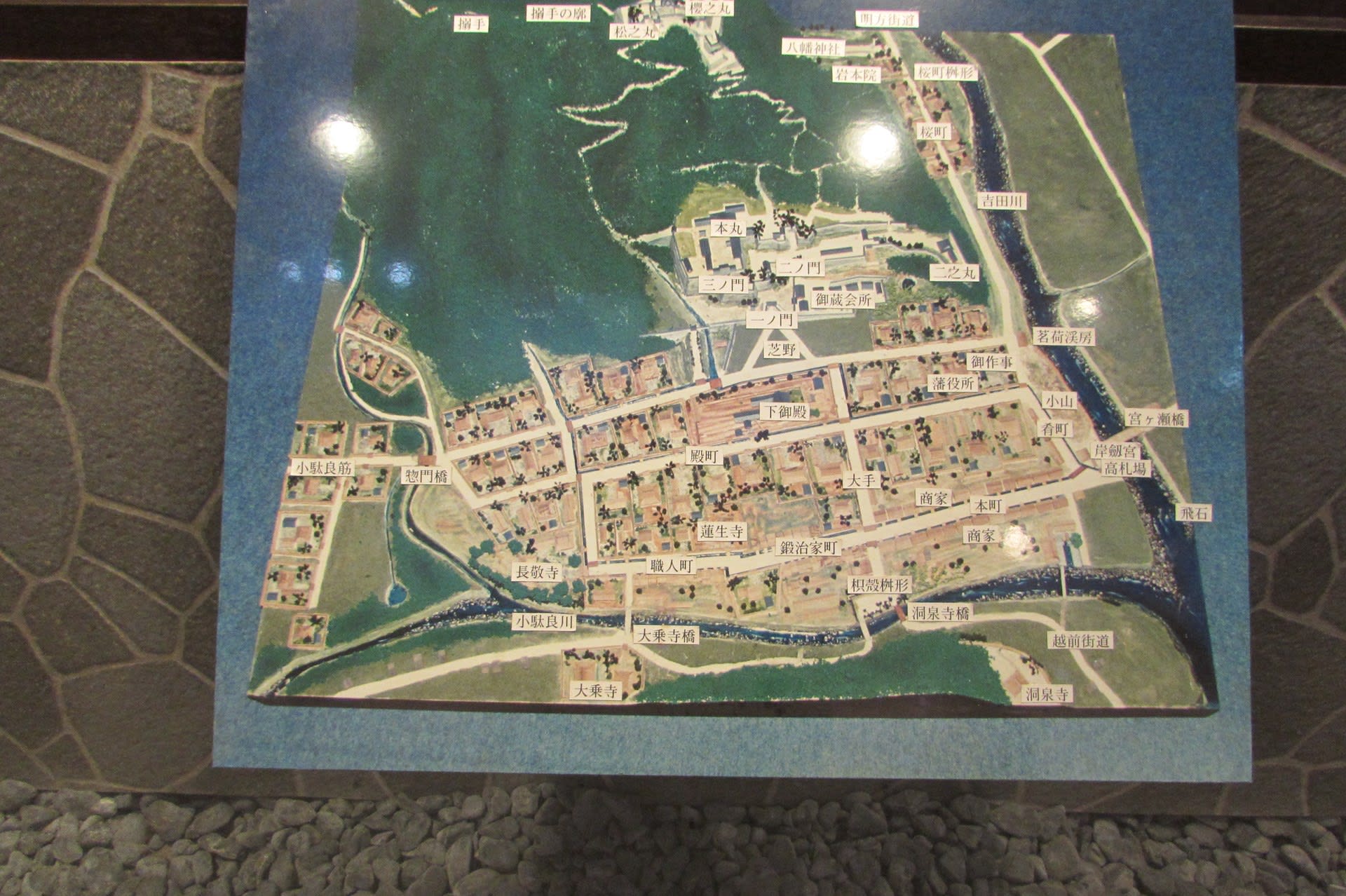

案内図

野面積みの石垣

隅櫓

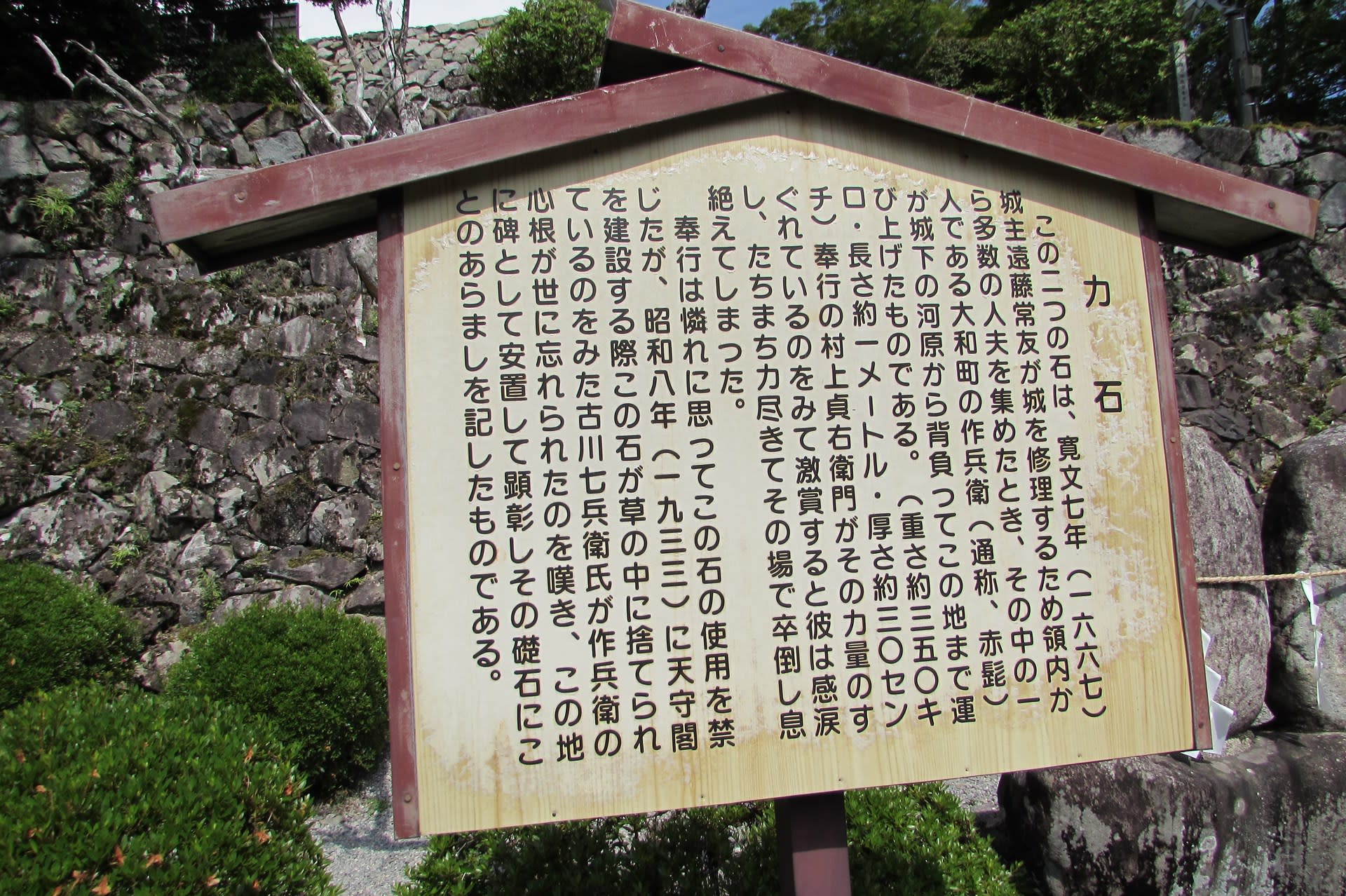

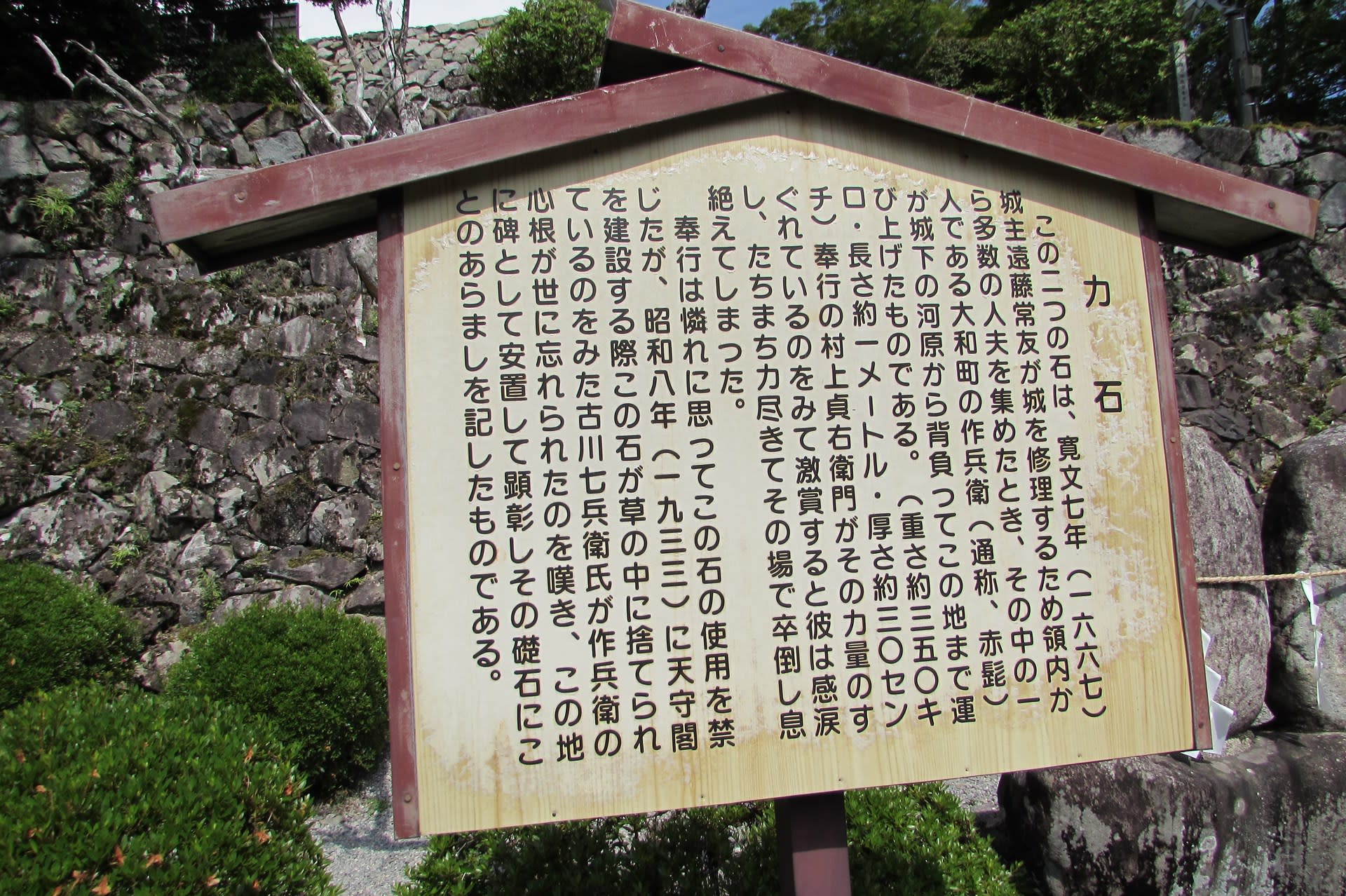

力石伝説「赤髭作兵衛の力石」

「城の改修の際、郡上各地から駆り出された人夫の中でもひときわ剛腕で知られていた釼村(現大和町剣)の作兵衛(通称赤髭)が約350kgもの大石を城下の河原から一人で背負いあげて運んでいるのを見た譜請奉行がその力量を褒め讃えたところ、作兵衛が感激のあまりその場で卒倒して息絶えてしまった。哀れんで奉行はこの石の使用を禁じたが、昭和8年の城再建の折、放置されていたこの石が見つかり力石として安置されました。」

隅櫓と天守閣

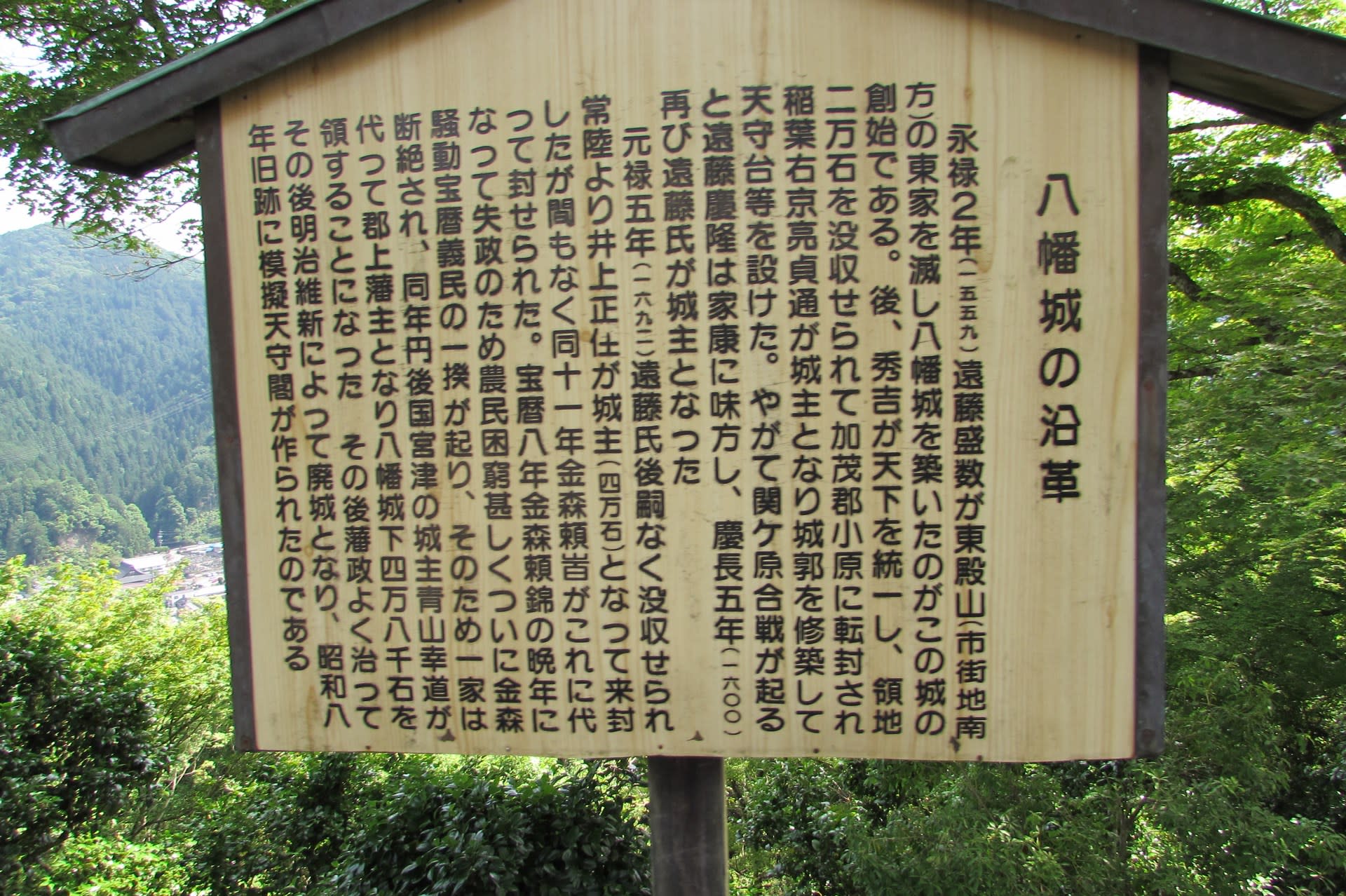

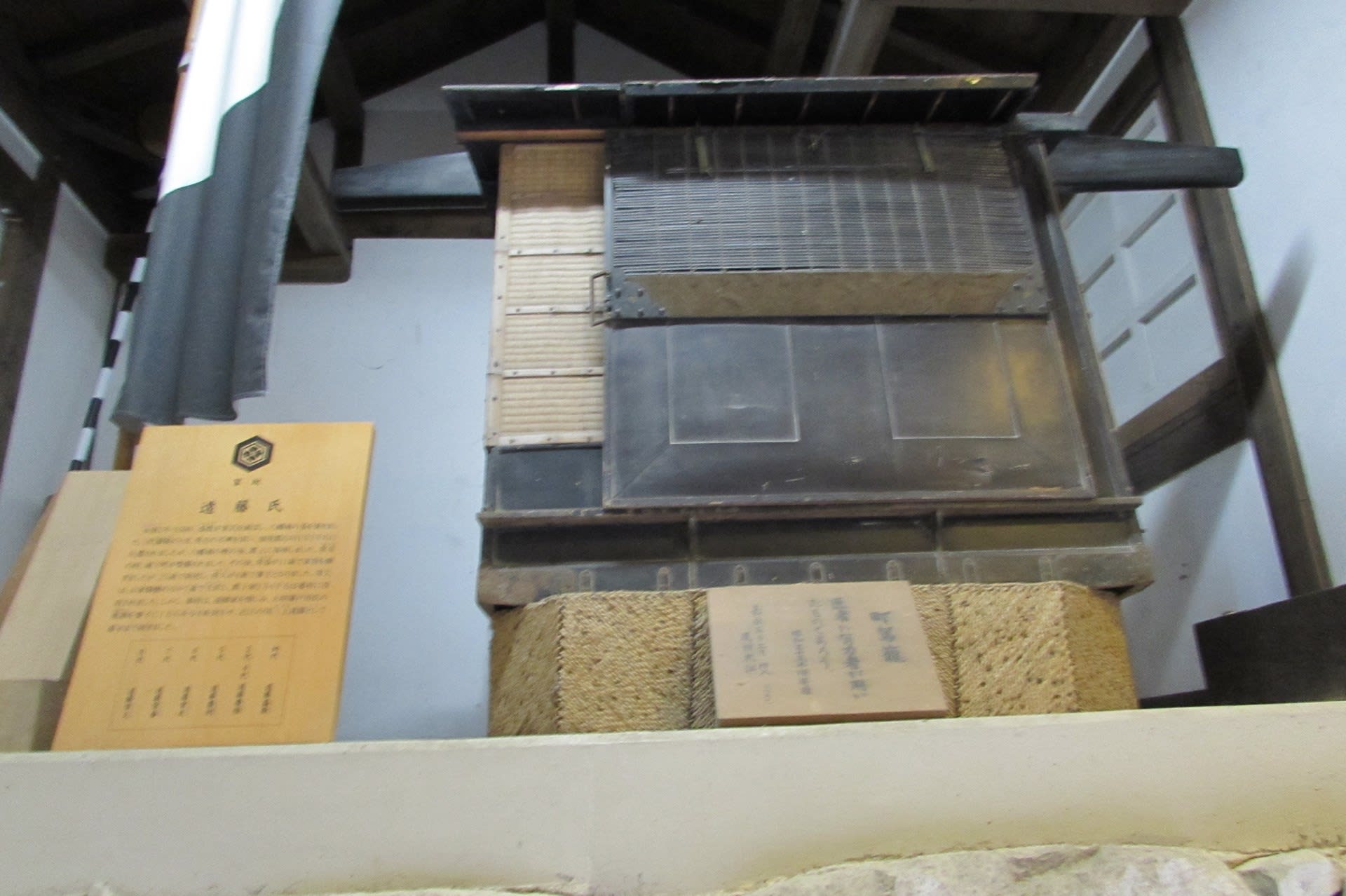

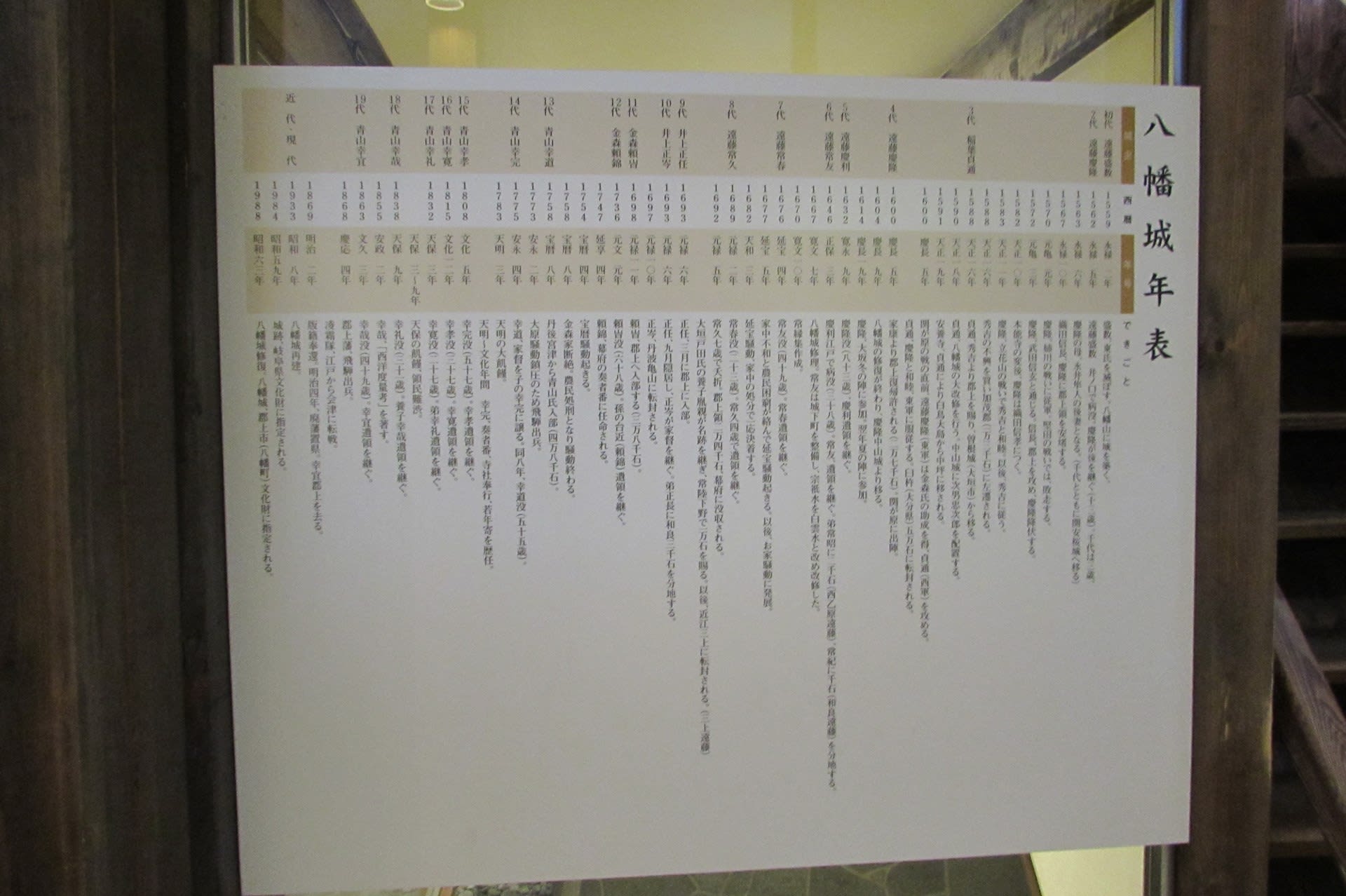

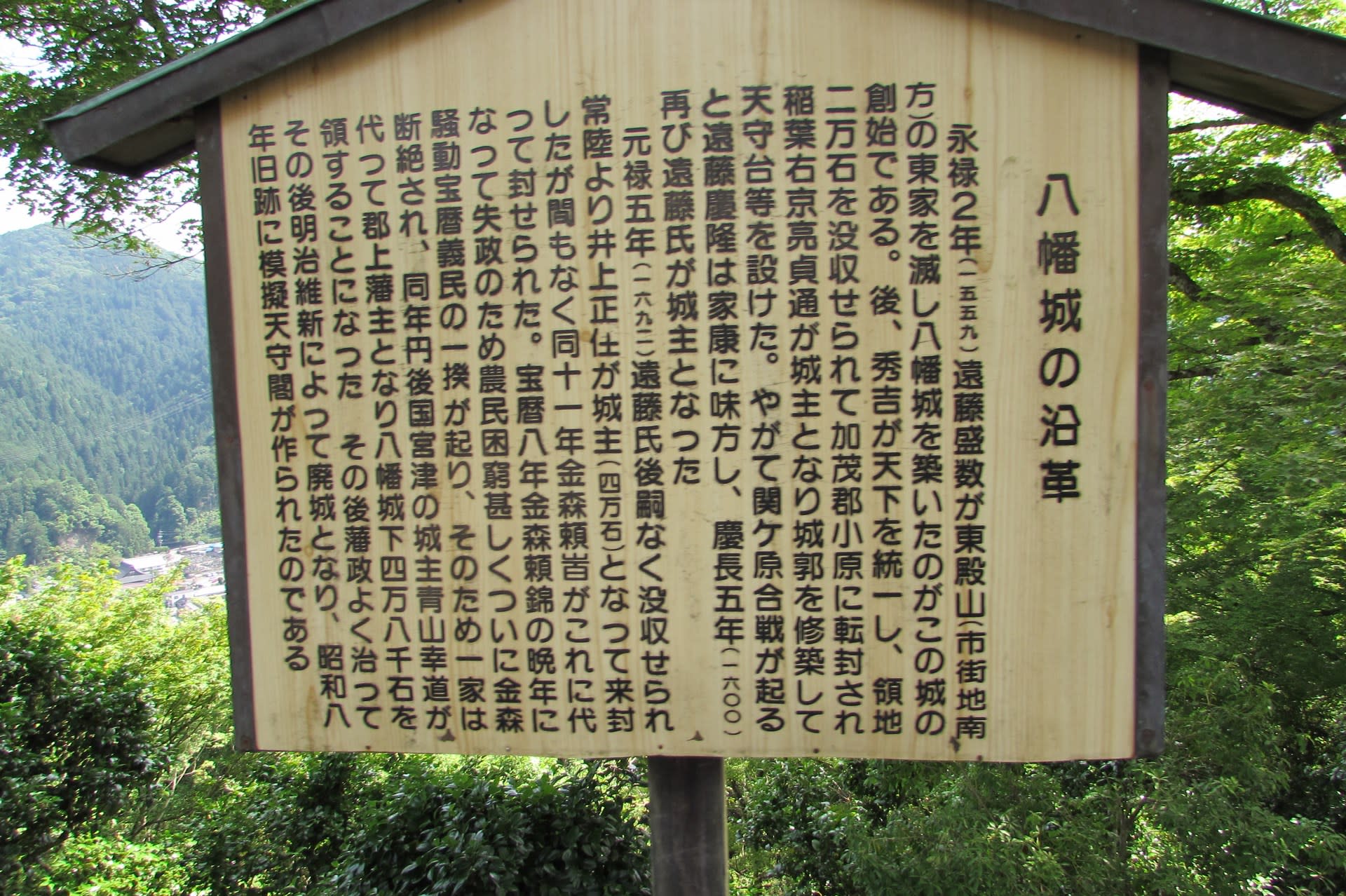

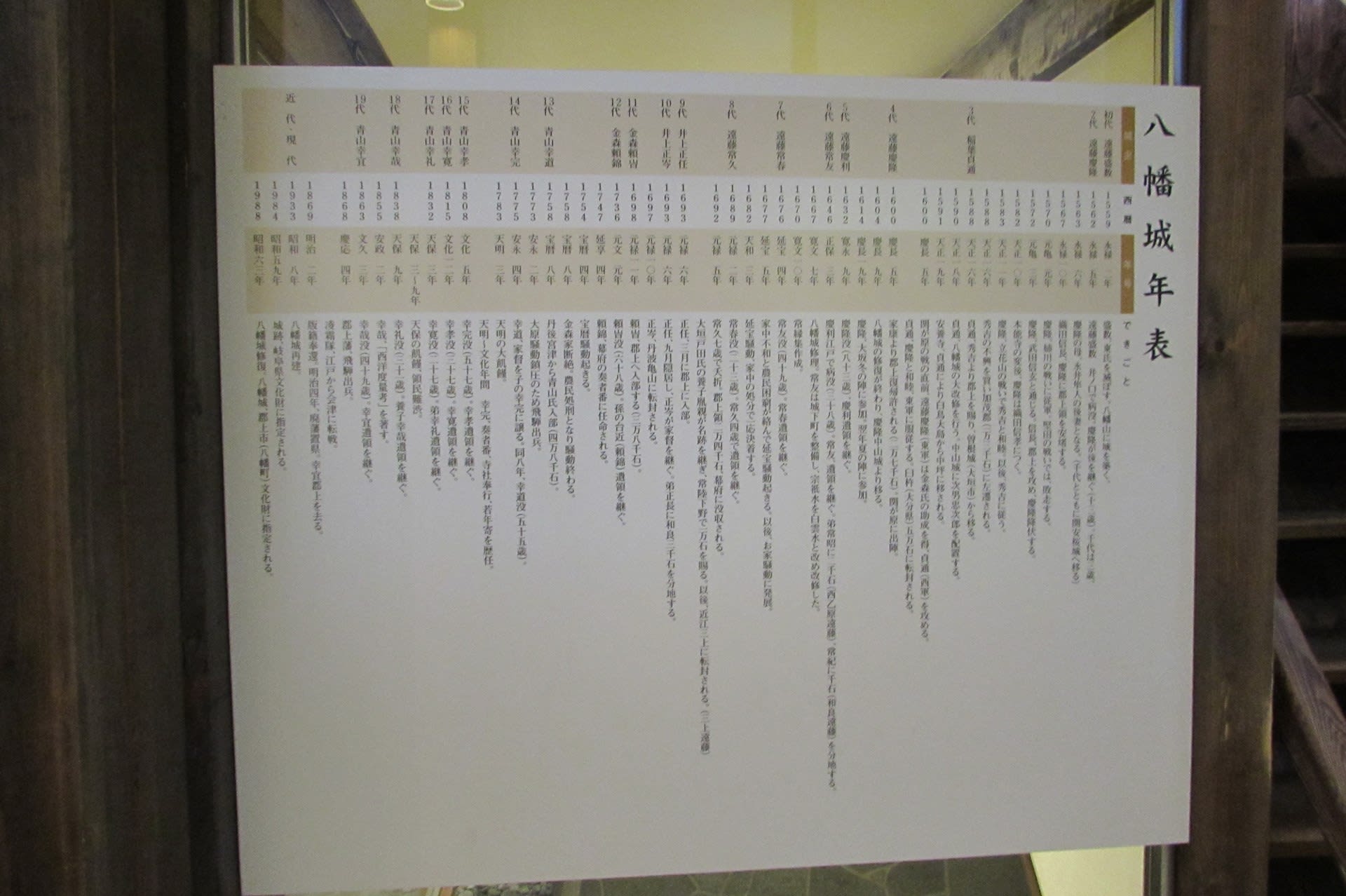

八幡城の沿革

郡上八幡からの眺望

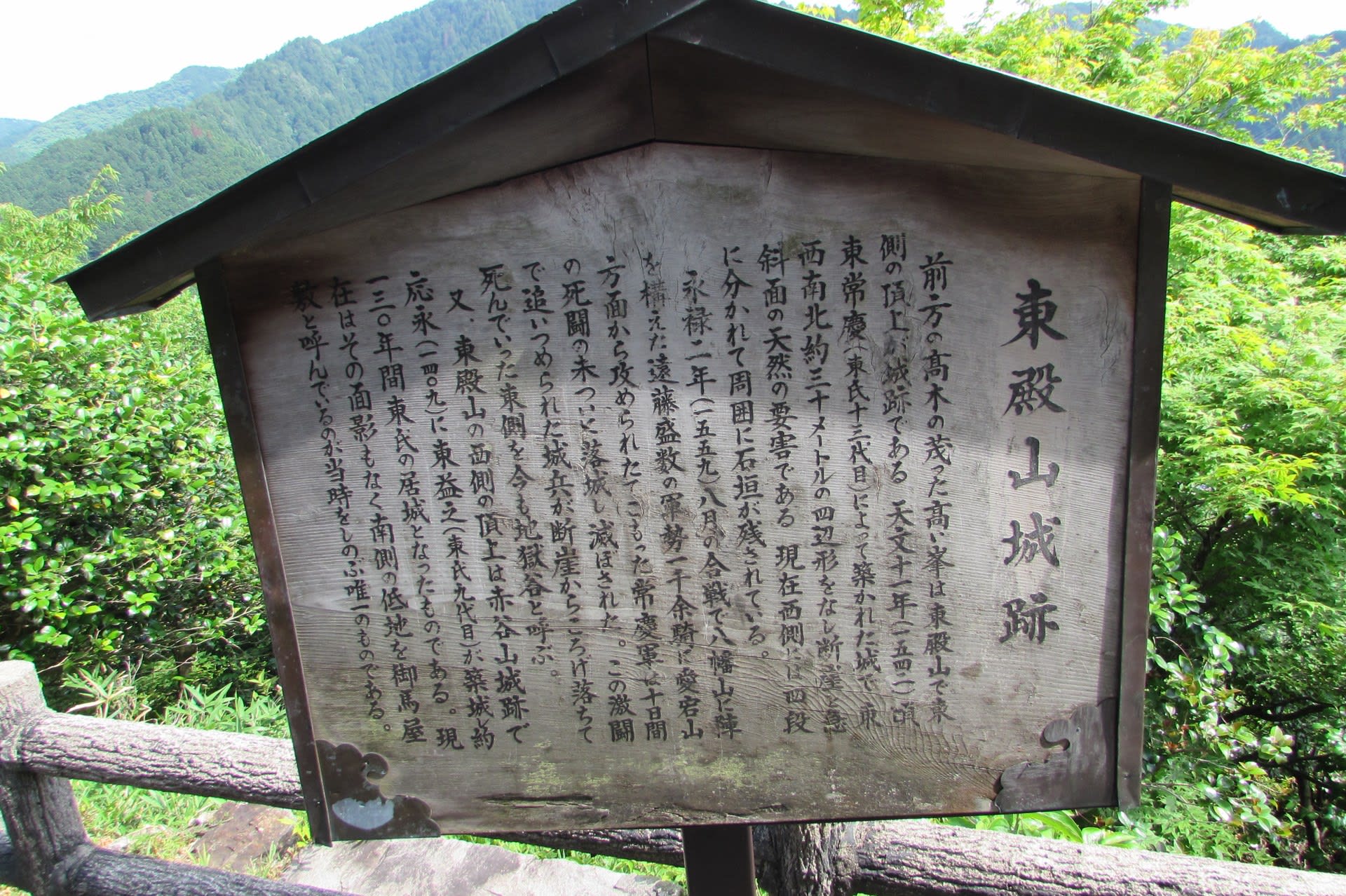

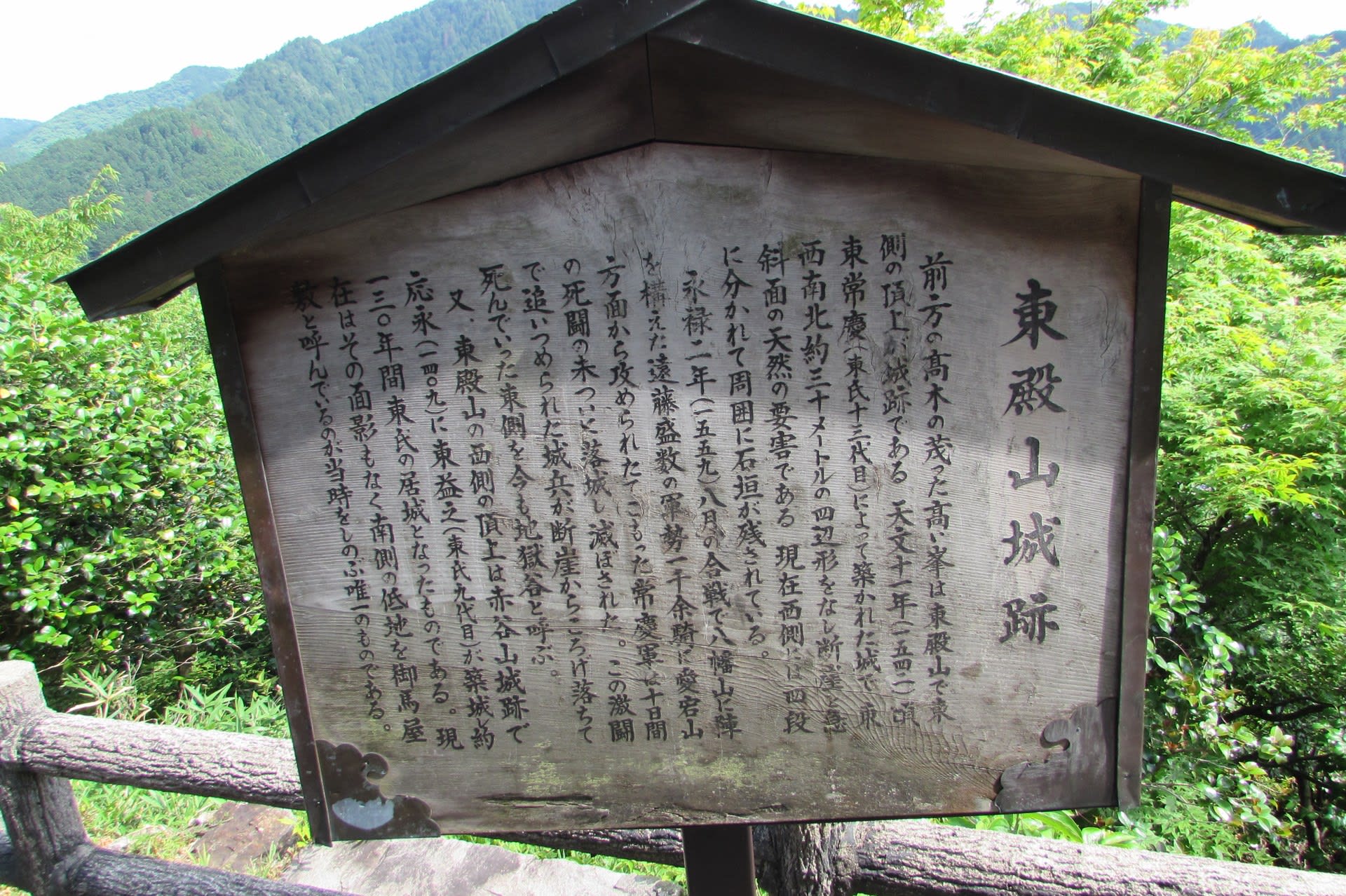

東殿山城跡

「前方の高い峯が東殿山で東側の頂上が城跡である。天文11年(1542)頃、東常慶によって築かれた城で、東西南北約30mの四辺形をなし断崖と急斜面の天然の要塞である。現在西側には四段に分かれて周囲に石垣が残っている。永禄2年(1559)、8月の合戦で八幡山に陣を構えた遠藤盛数の軍勢一千余騎に愛宕山方面から攻められたてこもった常慶軍は10日間の死闘の末ついに落城し滅ぼされた。この激闘で追いつめられた城兵が断崖からころげ落ちて死んでいった東側を今も地獄谷と呼ぶ。」

奥の院

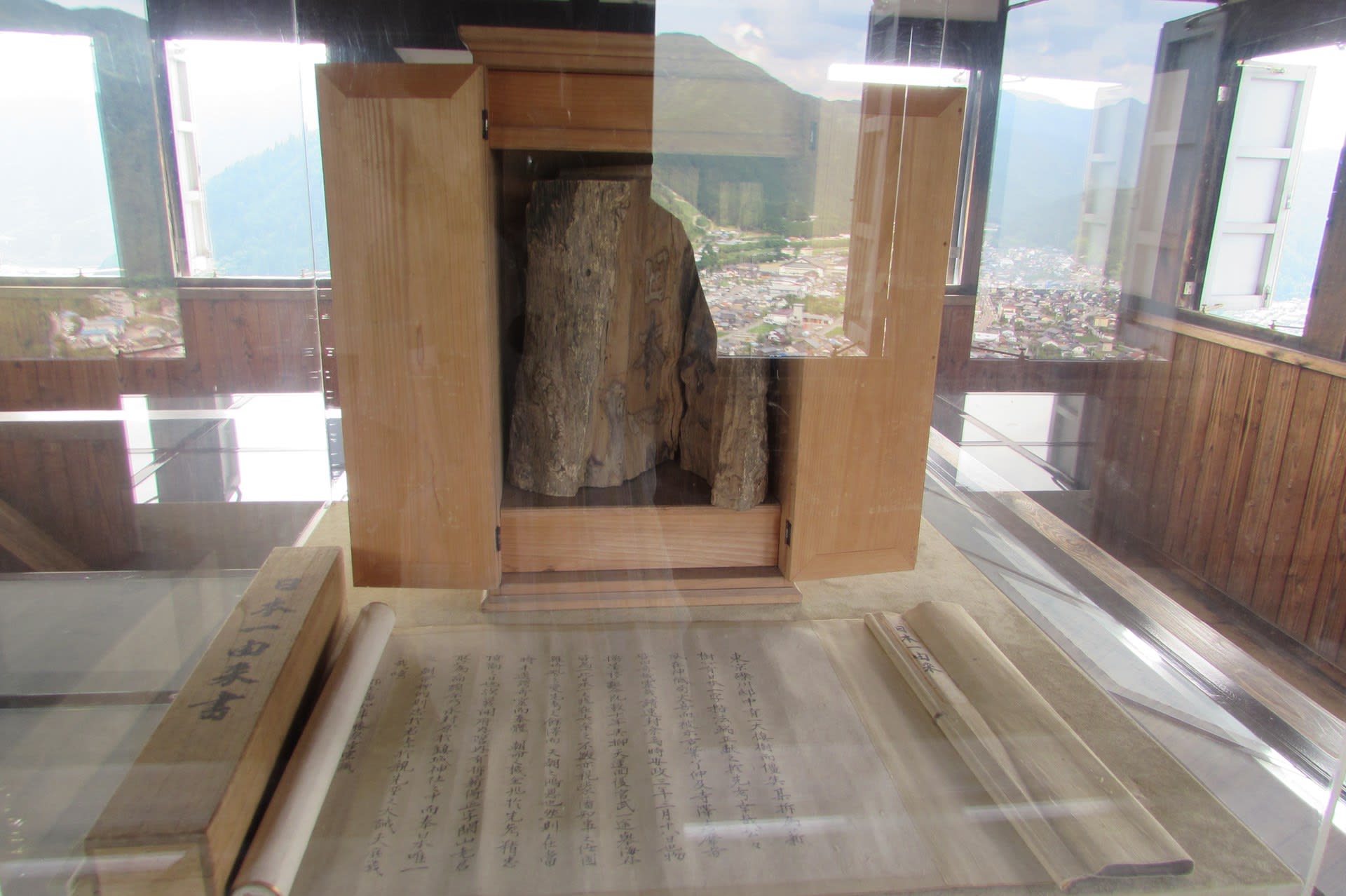

天守閣

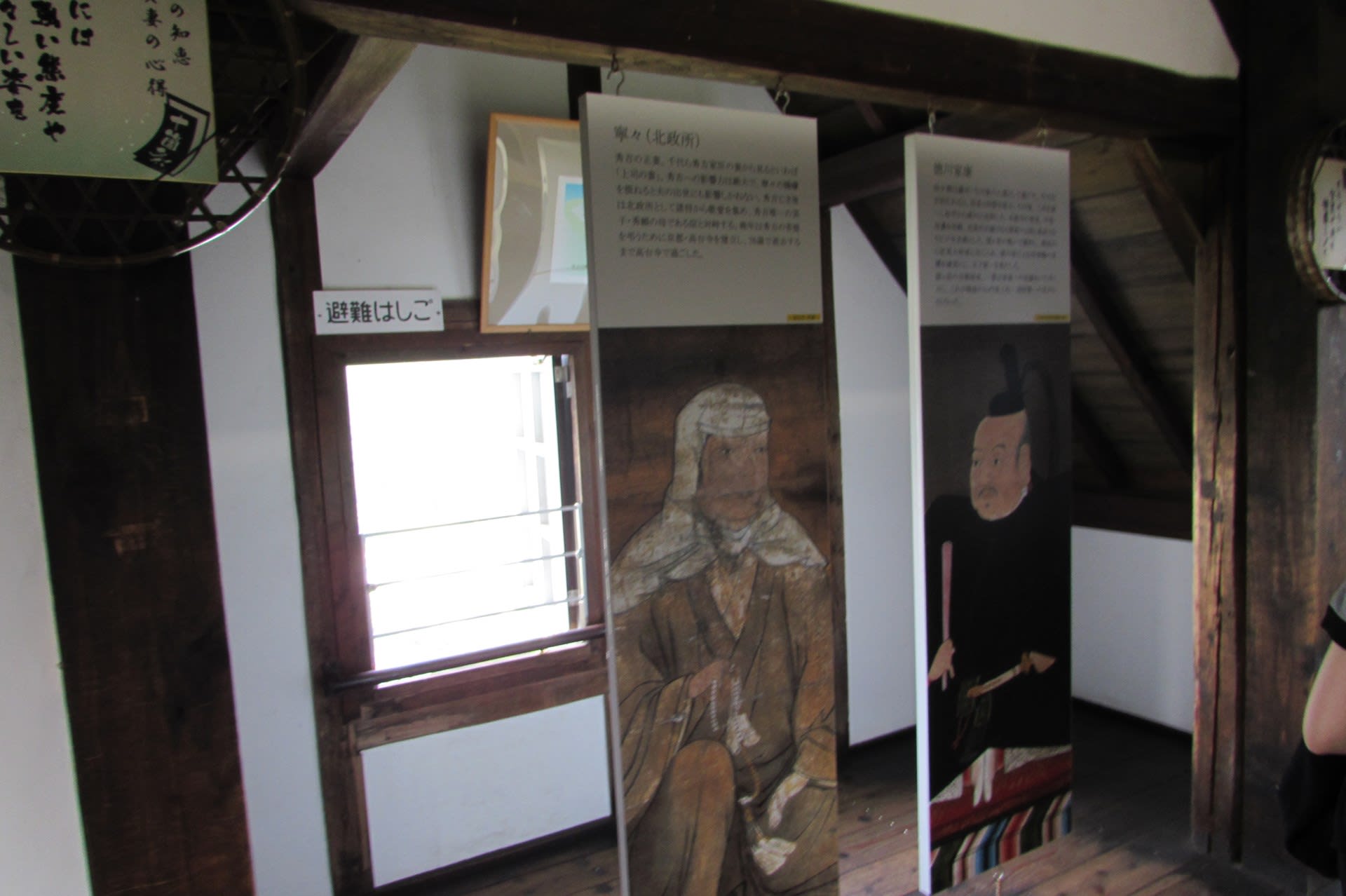

人柱伝説「およしの物語」

「城の改修の際、工事が難航を極め、ついに人柱をたてることになりました。白羽の矢が立ったのは神路村(現大和町神路)の数え年17歳の美しい娘およし。用材となる大木の運搬を不思議な力で手助けしたと噂が奉行の耳に入っていたのです。お城を護る為にと意を決したおよしは、吉田川で身を清め純白の振袖と帯を纏い、人柱としてお城の下に眠ったのです。美しい乙女の魂が城を永えに守り抜いたというかなしくも美しい伝えを人々は忘れずに現在もおまつりを続けている。」

眺望

天守閣入口

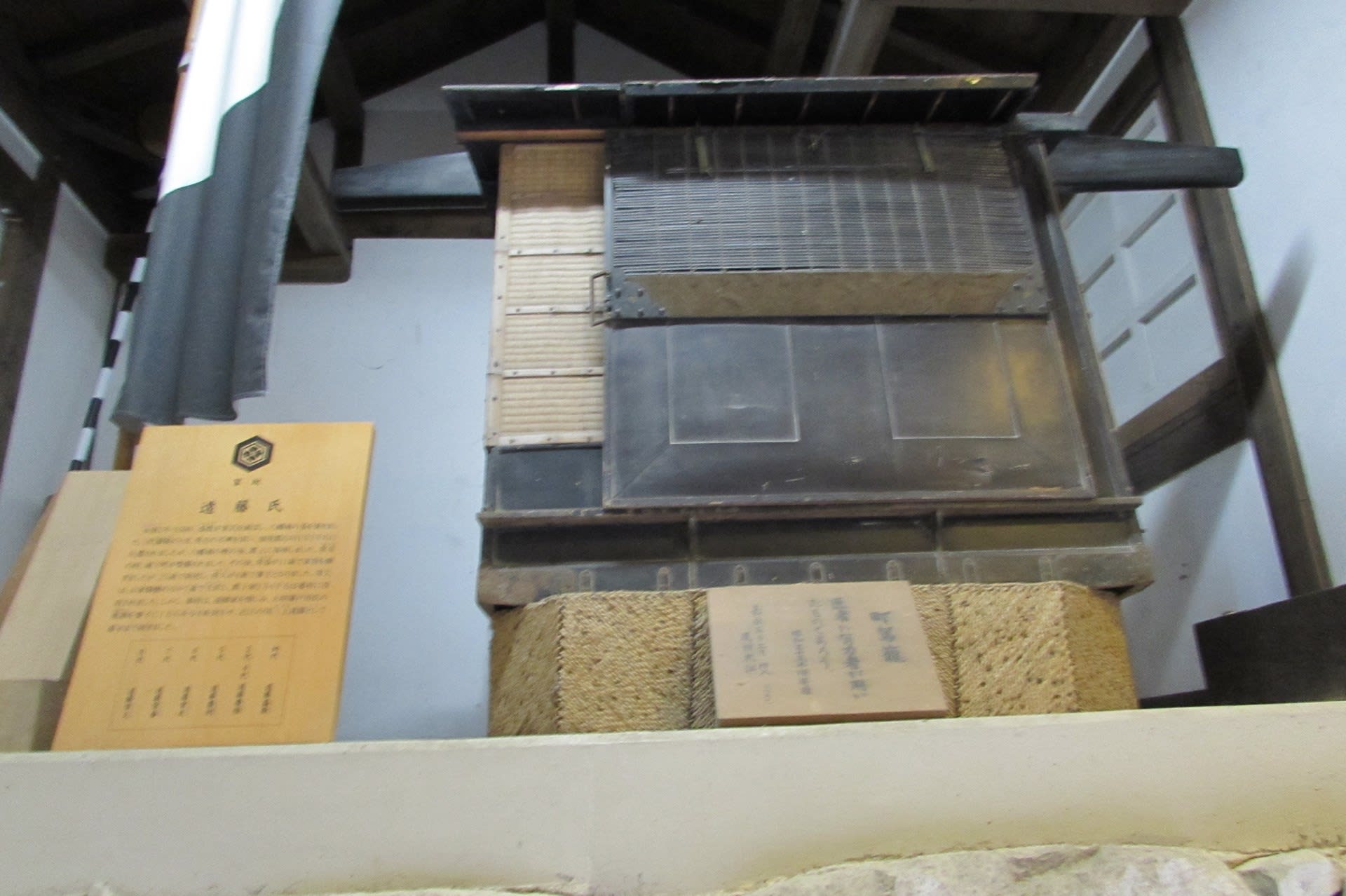

駕籠

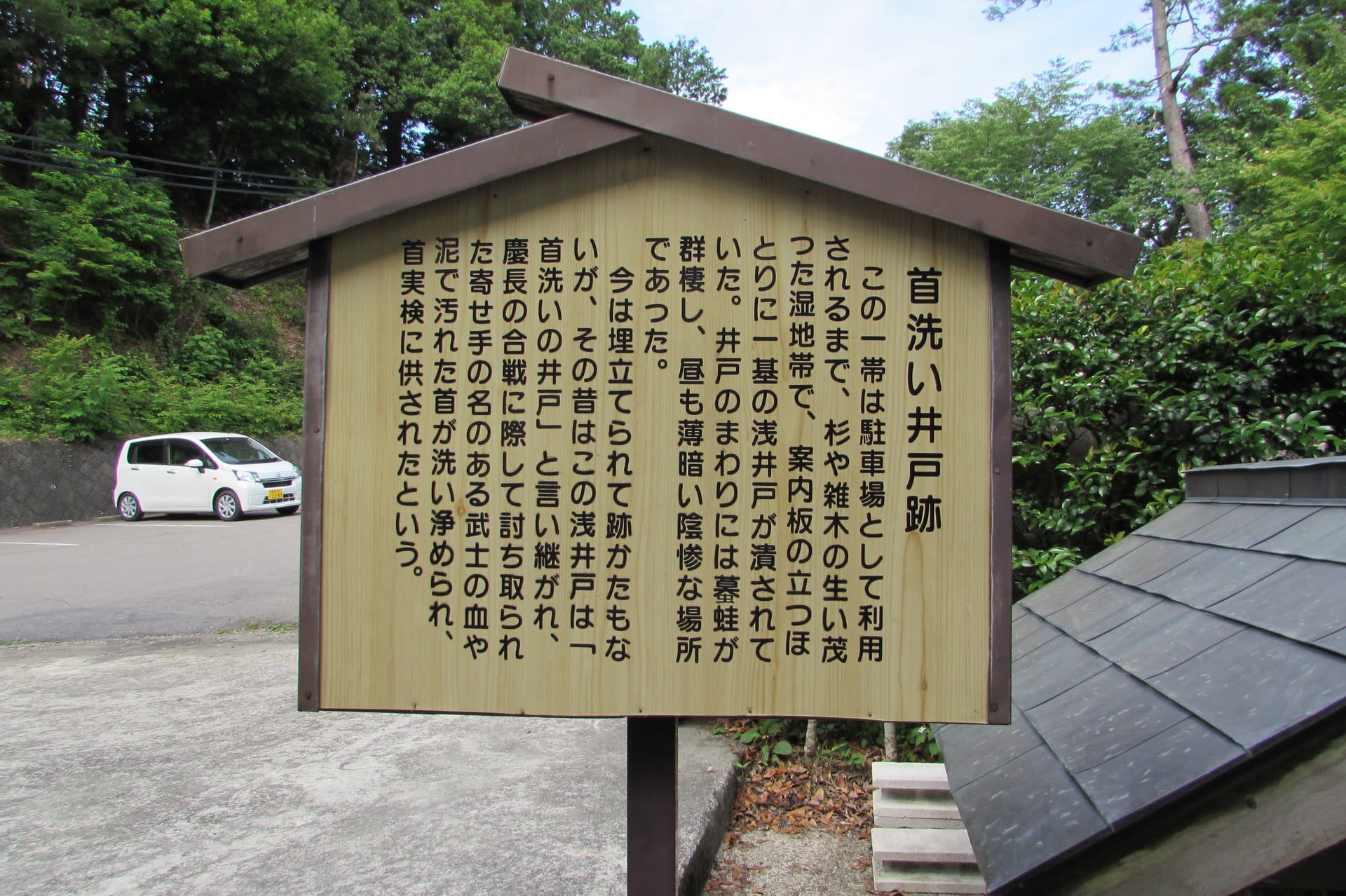

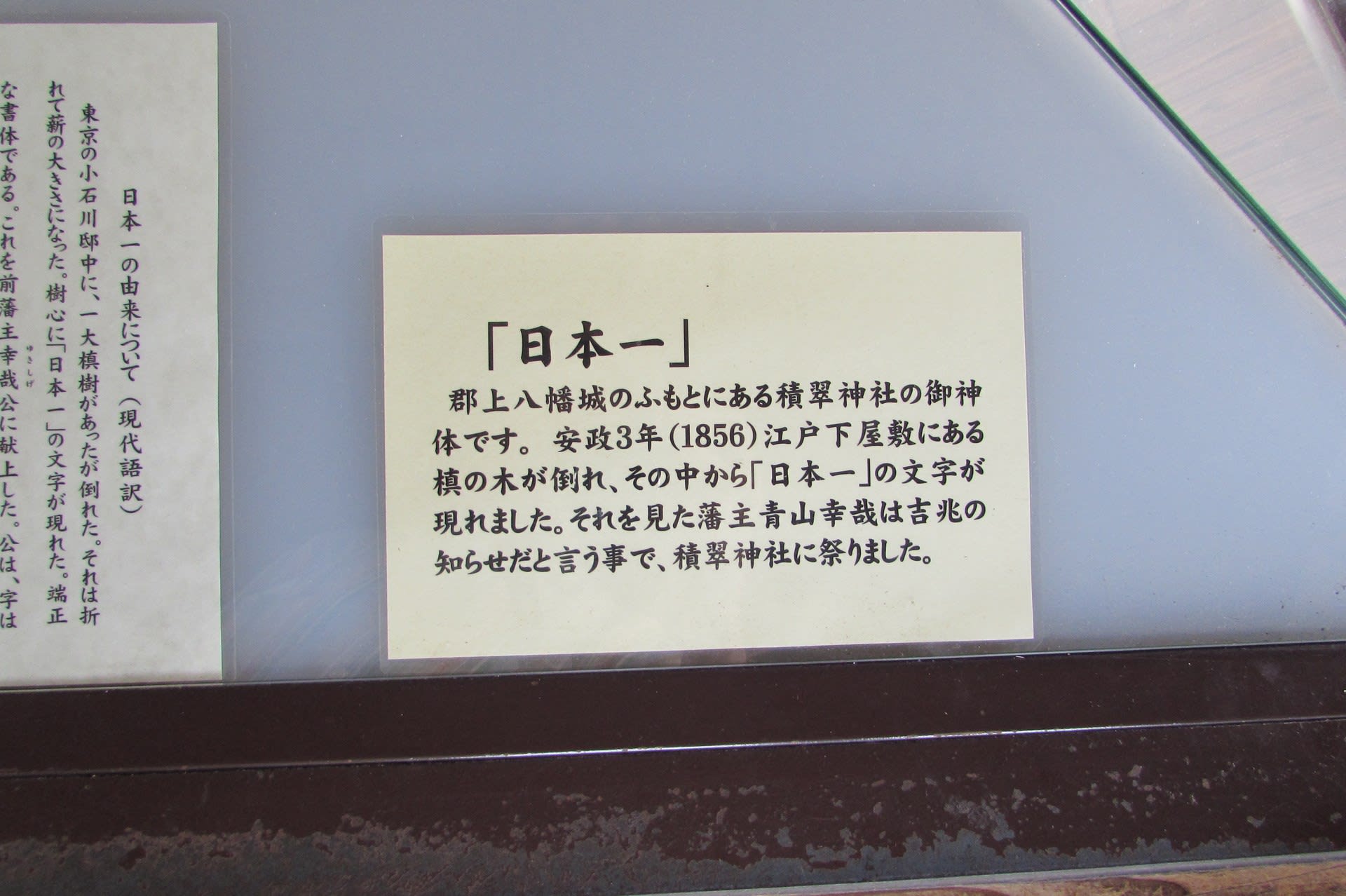

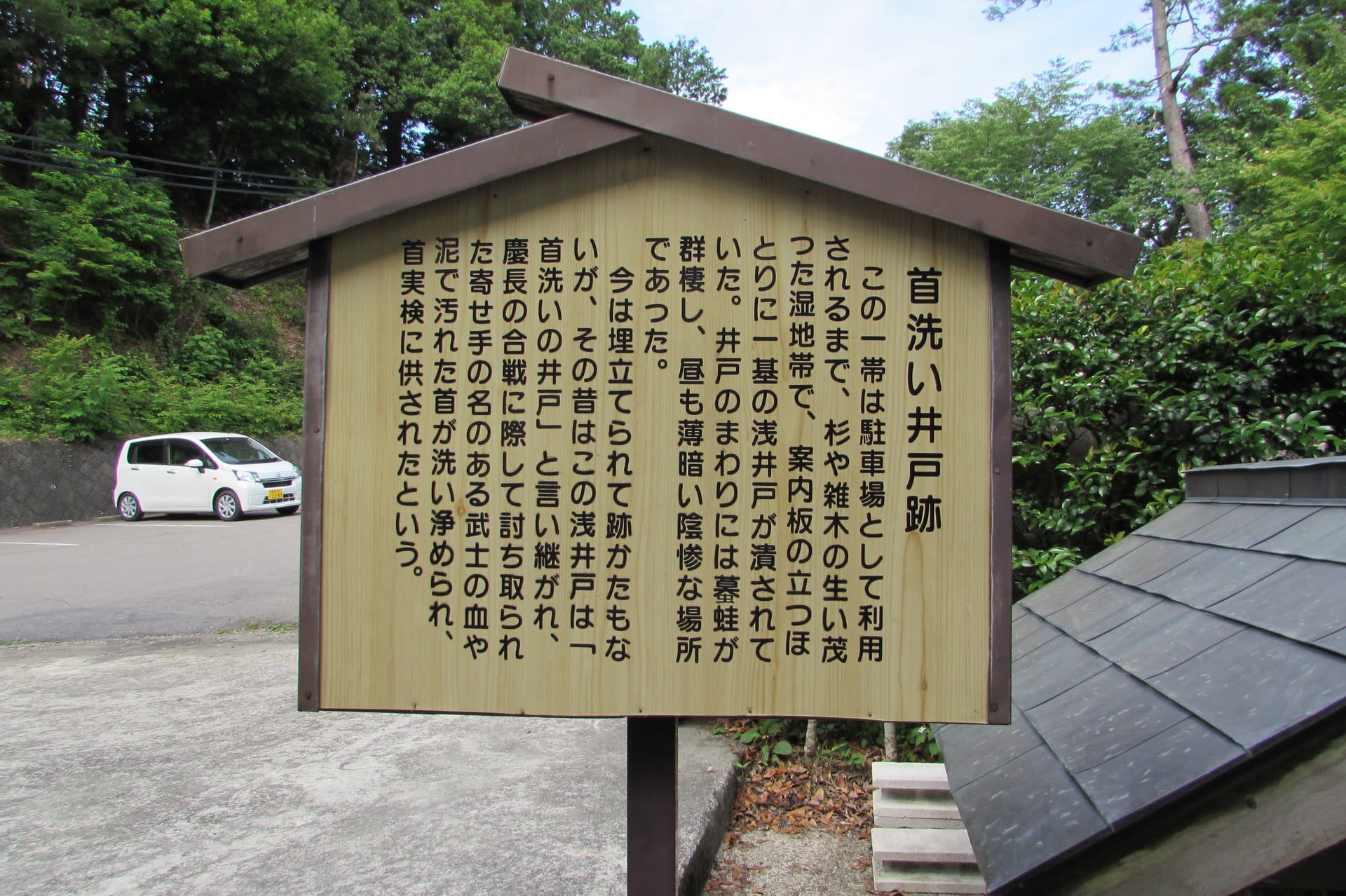

首洗い井戸

「慶長合戦に際して討ち取られた寄せ手の名のある武士のチ泥で汚れた首が洗い浄められ、首実検に供されたという。」

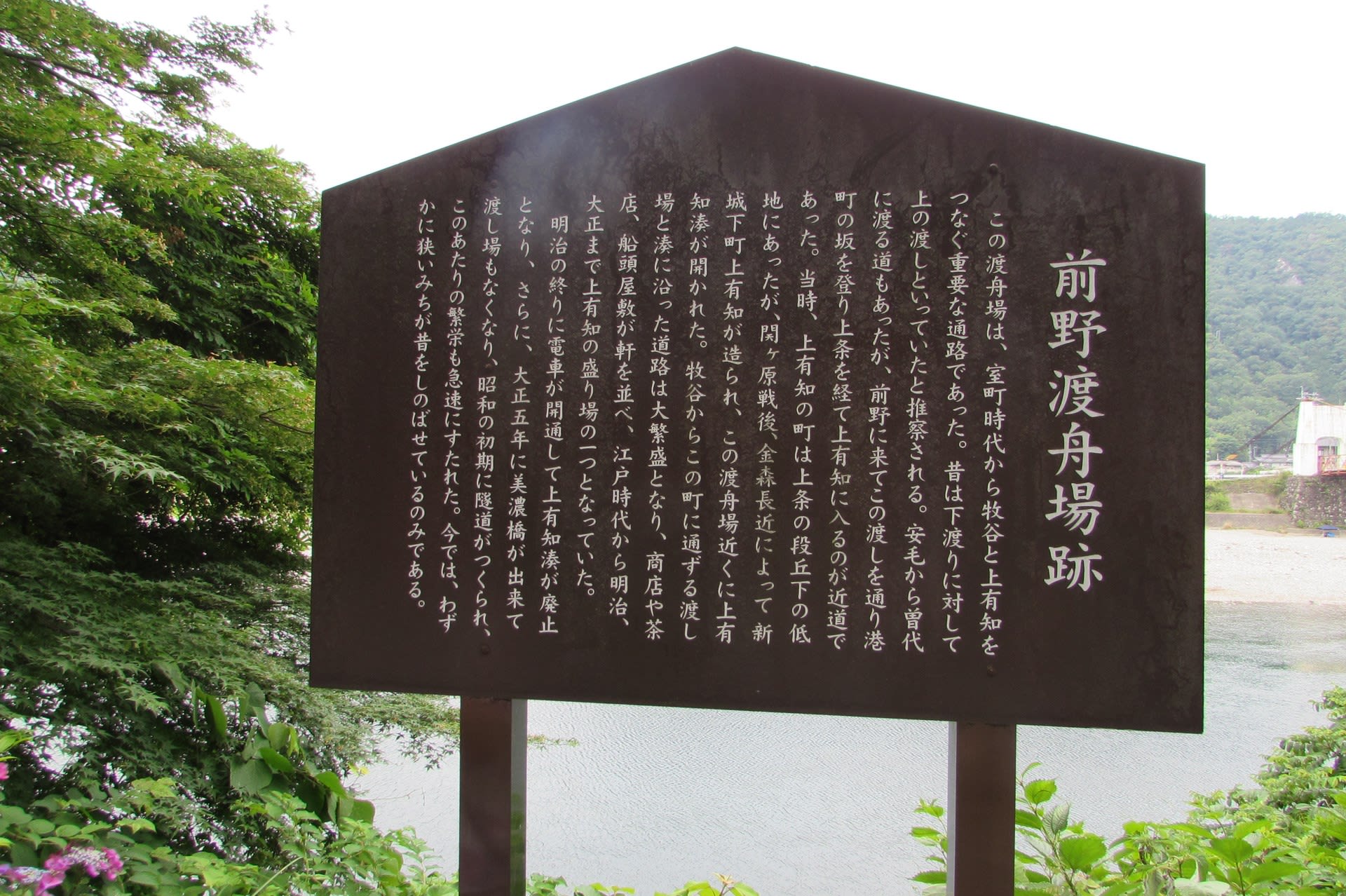

次は郡上八幡の城下町の散策です。郡上八幡観光協会横の駐車場に移動します。

郡上八幡城の案内図

郡上八幡城

パンフレットより『別称、積翆城、郡上城、山城で創建は永禄9年(1566)、天守は昭和8年(1933)に模擬天守として建築。4層5階建木造建築、木造再建城としては日本最古、建面積118.98㎡(35.99坪)、述面積309.11㎡(93.50坪)、高さ17.18m、石垣等の城跡は岐阜県指定史跡。

承久3年(1221)、下総国(千葉)香取郡東庄の領主、東胤行(とうのたねゆき:鎌倉幕府の有力御家人、千葉氏の家系)が山田庄(現、高鷲・白鳥・大和・八幡北部の地域)の地頭職をうけ郡上東氏の初代となった。東氏は阿千葉城(大和町剣)を築き90年ほど居住した後、篠脇城(大和町牧)へ居を移し郡上支配を固めていった。

応永16年(1409)、東益之は郡上東部の支配のために赤谷山に犬啼山城(八幡町安久田)を築く。応仁2年(1468)、東常縁の東征の留守をついて、美濃国守護土岐氏の守護代・斉藤妙春に篠脇城と所領を奪われる事件がおこるが後に返還した。

永禄2年(1559)、八朔の祝いの席で東常慶と常堯親子に遠藤胤縁が暗殺される事件が起こった。胤縁の弟・遠藤盛数と胤縁の子・胤俊は、牛首山(八幡山)に陣をしき、弔い合戦の名目で「赤谷山城の戦い」を起し、約340年続いた郡上東氏を滅ぼした。盛数と胤俊は郡上を半分ずつ領有し、郡上の両遠藤と呼ばれた。

永禄5年(1562)、盛数死去により長子慶隆が13歳で跡を継いだ。永禄7年(1564)、胤俊が慶隆へ叛旗を翻す事件が起きた。翌年、慶隆は母が再婚した関城主の長井道利の助けを得てこれを退けた。

永禄9年(1566)、郡上を統一した慶隆は、郡上八幡城や城下町の建設をおこなうかたわら、織田信長の配下として、姉川の合戦をはじめ各地を転戦し戦功をあげた。

天正16年(1588)、慶隆は岐阜城主・織田信孝にあったため豊臣秀吉に疎まれ、加茂郡小原(岐阜県加茂郡白川町)に転封となり、稲葉一鉄の子・稲葉貞通が四万石で入部した。

慶長5年(1600)、遠藤慶隆は徳川家康に願い出て、飛騨の金森可重の援軍を受け、9月1日「郡上八幡の戦い」を起こした。慶隆は大宮山王(現八幡町日吉神社)に着陣し、小野滝山に陣をしいた可重と両面から城を攻撃し激戦となった。勝敗は決まらず、翌2日、城の稲葉通孝(貞通の末子)から和睦の申し出があり、慶隆は陣を赤谷(現愛宕公園)へ移した。その頃、犬山城にいた稲葉貞通は郡上八幡城攻撃の報を受け、急遽兵をまとめ3日の明け方、慶隆の赤谷本陣を奇襲した。慶隆は小野滝山の可重の陣に危うく逃れた。翌4日、貞通は小野滝山の陣に使者を送り和議が成立した。郡上八幡の戦いの後、遠藤慶隆は関ヶ原の戦いに東軍として参加し、郡上八幡城主として二万七千石に封ぜられた。稲葉貞通は豊後国(大分県)臼杵へ五万石で転封となった。

慶長8年(1603)、江戸幕府はじまる。遠藤慶隆は初代郡上藩主となる。』

岐阜県郡上市八幡町柳町一の平659

map

城まで、一方通行の道路があり駐車場に行きます。拝観料310円です。

案内図

野面積みの石垣

隅櫓

力石伝説「赤髭作兵衛の力石」

「城の改修の際、郡上各地から駆り出された人夫の中でもひときわ剛腕で知られていた釼村(現大和町剣)の作兵衛(通称赤髭)が約350kgもの大石を城下の河原から一人で背負いあげて運んでいるのを見た譜請奉行がその力量を褒め讃えたところ、作兵衛が感激のあまりその場で卒倒して息絶えてしまった。哀れんで奉行はこの石の使用を禁じたが、昭和8年の城再建の折、放置されていたこの石が見つかり力石として安置されました。」

隅櫓と天守閣

八幡城の沿革

郡上八幡からの眺望

東殿山城跡

「前方の高い峯が東殿山で東側の頂上が城跡である。天文11年(1542)頃、東常慶によって築かれた城で、東西南北約30mの四辺形をなし断崖と急斜面の天然の要塞である。現在西側には四段に分かれて周囲に石垣が残っている。永禄2年(1559)、8月の合戦で八幡山に陣を構えた遠藤盛数の軍勢一千余騎に愛宕山方面から攻められたてこもった常慶軍は10日間の死闘の末ついに落城し滅ぼされた。この激闘で追いつめられた城兵が断崖からころげ落ちて死んでいった東側を今も地獄谷と呼ぶ。」

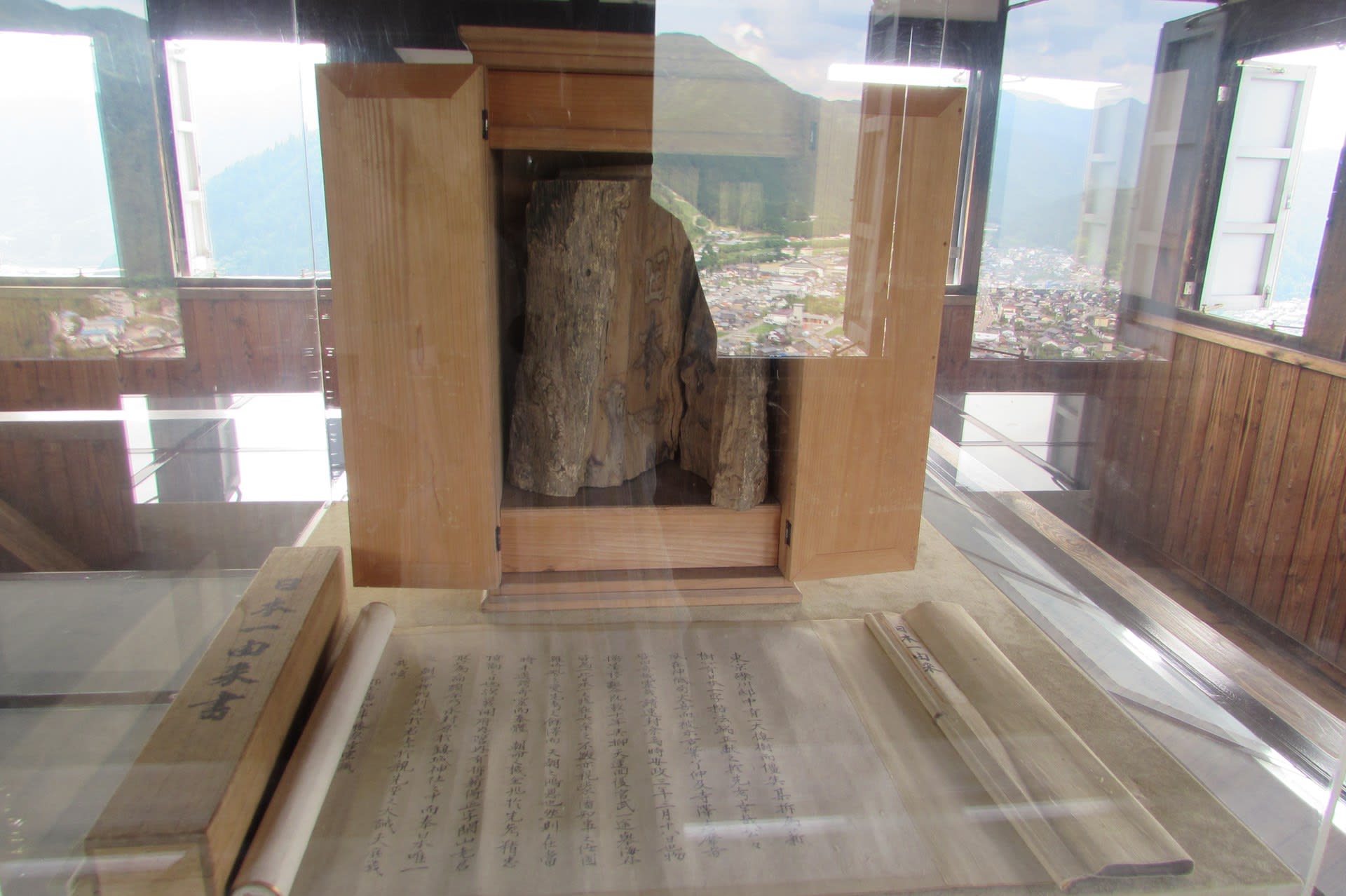

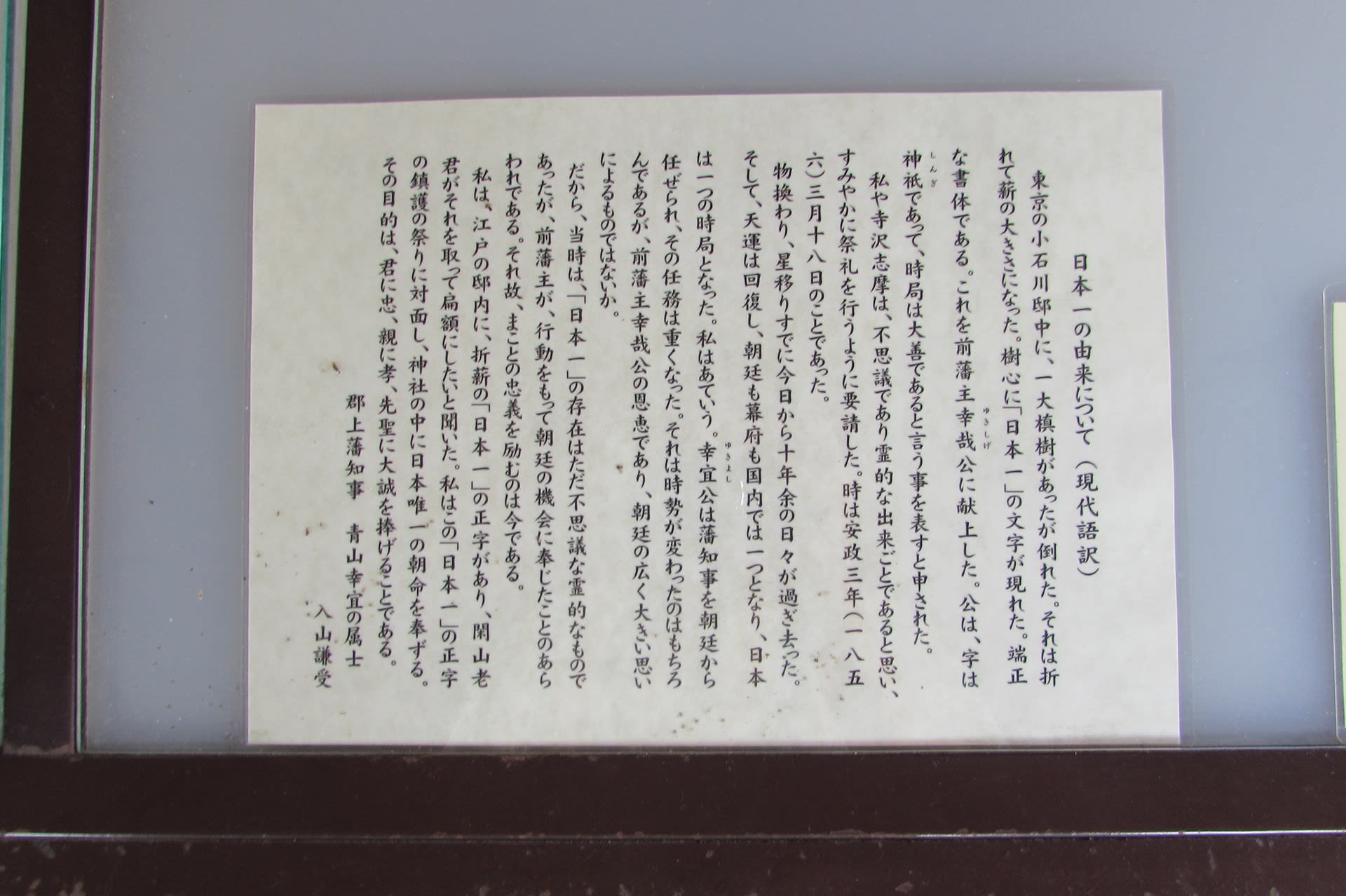

奥の院

天守閣

人柱伝説「およしの物語」

「城の改修の際、工事が難航を極め、ついに人柱をたてることになりました。白羽の矢が立ったのは神路村(現大和町神路)の数え年17歳の美しい娘およし。用材となる大木の運搬を不思議な力で手助けしたと噂が奉行の耳に入っていたのです。お城を護る為にと意を決したおよしは、吉田川で身を清め純白の振袖と帯を纏い、人柱としてお城の下に眠ったのです。美しい乙女の魂が城を永えに守り抜いたというかなしくも美しい伝えを人々は忘れずに現在もおまつりを続けている。」

眺望

天守閣入口

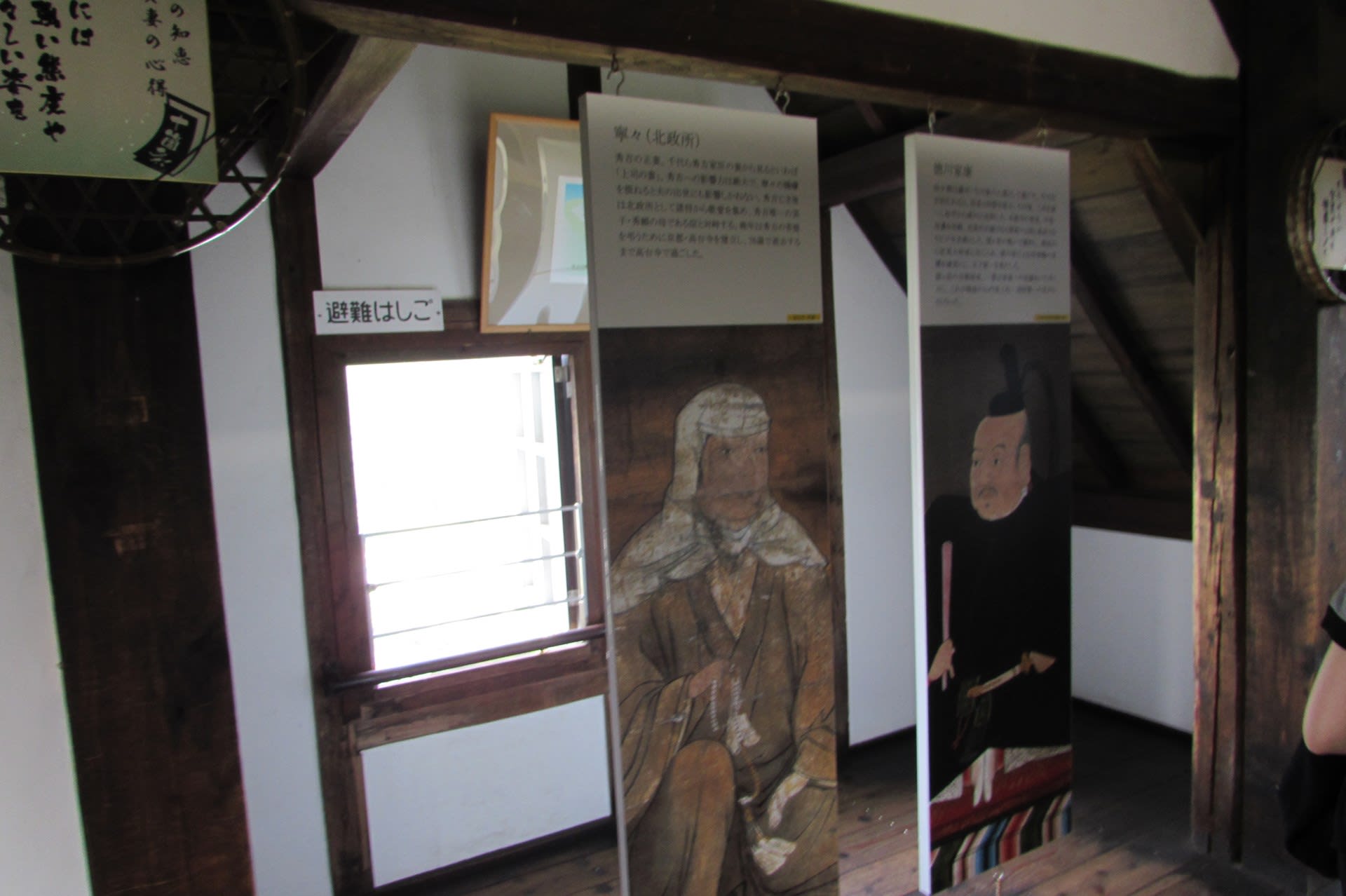

駕籠

首洗い井戸

「慶長合戦に際して討ち取られた寄せ手の名のある武士のチ泥で汚れた首が洗い浄められ、首実検に供されたという。」

次は郡上八幡の城下町の散策です。郡上八幡観光協会横の駐車場に移動します。