『鉄道シリーズ』その255。いよいよ久留里発上総亀山行の列車に乗る。久留里駅に到着したのは13時10分、思ったより早く着いた。

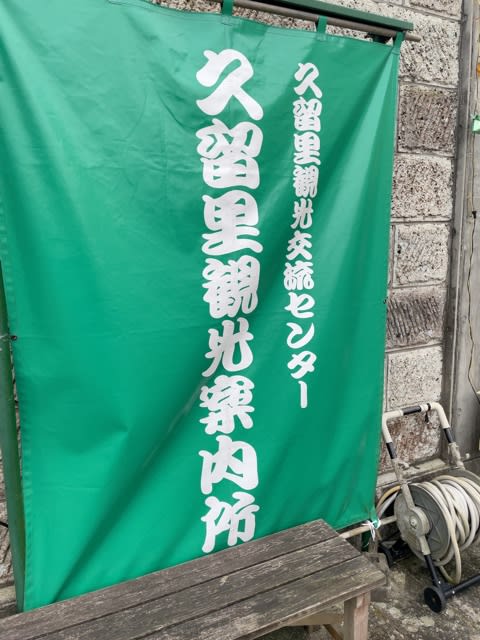

駅前の無料駐車場に車を停めて周辺を歩く。駅前から久留里街道まで行くと味のある風景が広がる。クラシカルな食堂、古民家の建物をそのまま利用したカフェ、今も現役の金物屋、いずれも素晴らしい。

再び駅前まで戻ると『生きた水、久留里、酒ミュージアム』という地元のお酒を集めて試飲ができ、即売もするミュージアムがある。

たぶん昔の通運業が利用していた倉庫を転用したものだが、建物もあじがある。中に入ると上総8蔵(天乃原、福祝、峯の精、飛鶴、吉壽、東魁盛、鹿野山、聖泉)が展示されている。一杯200円で試飲もできるが、残念ながら車運転のため、今回は諦めた。

久留里には3箇所の造り酒屋があり、また、天然の良水があちこちで沸いている。駅前にも水汲み場がある。見ているとたくさんのペットボトルを並べて車で汲みに来ている人も多い。

あちこちウロウロしているうちに列車乃時刻が近づいたので切符を券売機で買ってから駅ホームに行く。因みに久留里線ではSuicaは使えないのだ。わ

ホームに入ると2番線には1分前に出る始発の木更津行上りのディーゼルカーが1両停車している。13時46分に上総亀山行下りのディーゼルカーが2両繋いで入線してきた。

単行と思っていたが、2両編成。ただ、中はガラガラであった。私のような鉄道マニアが10人ほど、中には夫婦で来ている人もいる。

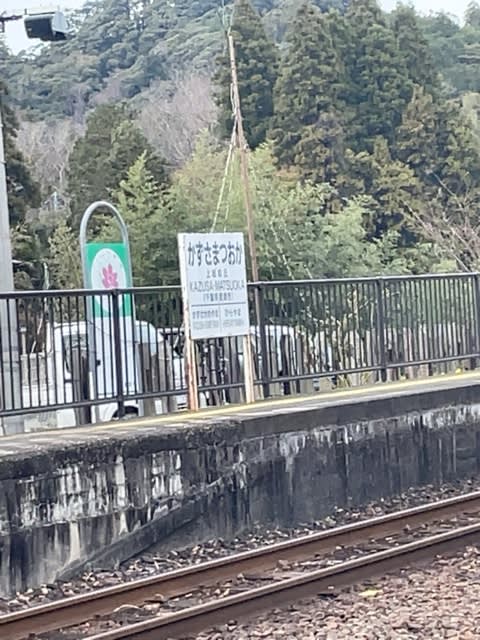

マニアは見ているとすぐわかる、というのは駅名表示板や駅舎、ベンチなどを写メに撮り、やってくる車両を待っているのである。7分も停車するため、すでに車両に乗っていたマニアも降りてきて同じように写メを撮る。

まずは上り列車が出てようやく出発、ゆっくりと走り出す。左右の竹林がかなり線路にはみ出してきて車両に擦れる。本数も少なく、保線も頻度が低いためか、刈ってあるところが少ない。(以下、次回)