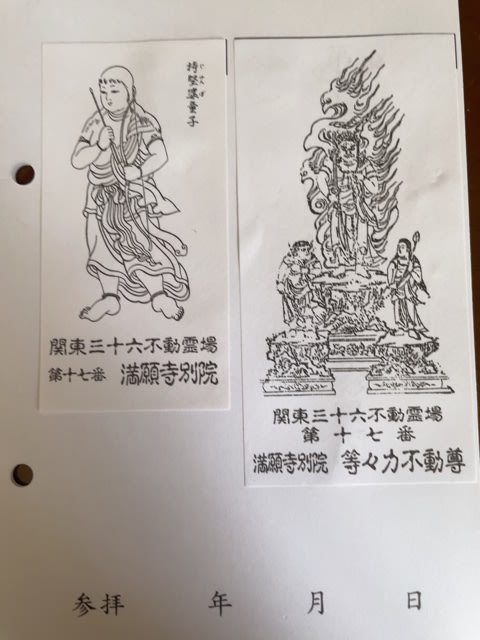

『関東三十六不動尊巡り』㉒、第5番札所金蔵寺(こんぞうじ)にお参りした。日吉駅を降りて普通部通りを歩き、赤門坂を下る。その先の二又を右に歩くとまずは金蔵寺会館が現れる。

正式には清林山金蔵寺のいい、由緒は天台宗五代目座主(最澄の従兄弟に当たる)智証大師円珍が東国教化の際に当地で自刻の不動明王像を本尊として創建したと伝えられる。今も大きなお寺だが、当時は23の塔頭を擁する大寺院だった。

三十六不動尊以外にも武相不動尊第8番、関東百八地蔵第85番、准秩父三十四観音第3番、そして横浜七福神(寿老人)とこの地区ではかなり名前の通ったお寺である。

入口には『開山智証大師創造 鎮護国家道場』と彫られた大きな石碑、さらに山門と続く。

中に入ると単に立派な建物があるだけではなく、水盤舎や灯篭は彫刻に加え、極彩色に塗られていてこれまで20以上の札所を歩いてきたが最も派手なお寺である。

正面の本堂は閉じられているが、この前にお邪魔した第32番岩瀬不動尊同様の大きな数珠が天井から吊るされ、『ちょうど8つ鳴らすことができれば良し』と書かれていた。

早速回してみるが思いの外重く、一つ玉が落ちると次々と落ちてくるので加減が難しかったが、偶然8個で止まった。

本堂をお参りした後、左側にある六地蔵にも手を合わせ、さらに右に曲がっていくと切支丹灯篭と名付けられ、隠れキリシタンが手を合わせた石灯籠がある。

面白いのは弁天堂である。日光東照宮に行った際に左甚五郎作の『眠り猫』『三猿』などを見たが、同じように天女や動物、人々の集まりなどの極彩色な立体彫刻があちこちに置かれている。見ただけでは分からなかったが、何かのイベントをレリーフにしたものだろう。

金蔵寺と名付けたのは開祖の智証大師、これは円珍が産まれた讃岐国金蔵郷から名前を取った。日吉という名前も金蔵寺の鎮守として円珍が勧請した日吉社によるものである。

本堂は江戸時代中期に火災に遭遇、1804年に再建されたもの。徳川家からの庇護も受けて五十五石の御朱印を賜っていた。大梵鐘は徳川家康・秀忠が寄進したものである。

観音堂の裏には日吉権現や不動尊祠もあり、ここからの眺めがいい。入口近くには如意輪観音を本尊とする観音堂もあり、裏山も含め、五万坪の敷地を擁している。日吉には2年も通っていたが、このような名刹があることを初めて知ることができた。

(納経所)