先日、都営荒川線を乗ってみたが、そのなかで『学習院下』という電停が気になった。というのも駅の名称には東西南北、上下の他に『◯◯前』『◯◯入口』というのは多いが、『◯◯下』という名前は鉄道駅にはあまりない。思い出してみると相武台下(小田急線)、正覚寺下(長崎電軌)、大神宮下(京成本線)、善光寺下(長野電鉄)などである。その中で今回は大神宮下駅にお邪魔した。

大神宮下駅は京成船橋駅の次、各駅停車しか停まらない。駅を降りると構内に駅の移り変わりとして昭和53年の写真が展示されていた。

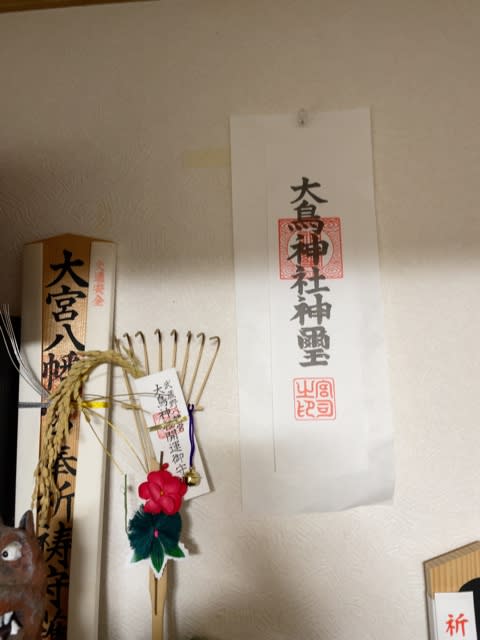

改札口を出て左に行くともう駅名にある『船橋大神宮』の鳥居が見えてくる。船橋大神宮の正式名称は『延喜式内意富比神社』『意富比(おおひ)神社』という。神社の由来は社伝によると景行天皇40年、つまり日本武尊が東国平定を祈願したと伝えられていて、かなり古く由緒のある神社である。

境内の銀杏や紅葉は色づいていてその中を七五三祝いの親子連れが多数通る。まっすぐ行くと本殿である。

お参りした後右に曲がると大きな石碑があり、その上の標高27mのところに1880年に作られた灯明台(灯台)がある。1895年まで政府公認の民間灯台として機能していた。

光源は石油ランプに錫製の反射鏡を組み合わせた構造で光は11km先まで届いた。和洋折衷の珍しい構造物で県指定の有形民族文化財に指定されている。

そのお隣には常磐神社(祭神・日本武尊、徳川家康)。他にも外宮、天之御柱宮、八雲宮などの摂社、末社が境内に広がる。10月には江戸時代から続く奉納相撲が行われるなど地域の祭神として信仰されている。

七五三という事もあり、境内には露店も出ており、賑やかな神社であった。(以下、次回)