荻外荘見学の続き。蔵の隣は喫茶室とショップとなっている。土曜日の午後ということもあり、たくさんの人。ショップでは絵葉書や風呂敷、バッグなどのノベルティを販売している。

戻って茶の間の先を右に曲がり、客間に向かう。ここは荻外荘の写真で最も有名な荻窪会談が行われた場所。荻窪会談は1940年7月19日に近衛文麿が組閣を行なうにあたり、海軍大臣になる予定の吉田善吾、同じく陸軍大臣候補の東條英機、外務大臣候補の松岡洋右の4人が日独伊三国軍事同盟の是非や長引く日中戦争の帰趨などを議論した。

戦争回避を目指した吉田と近衛に対して特に東條が反対、結果第二次世界大戦参戦に向かい突き進むことになったターニングポイントである。

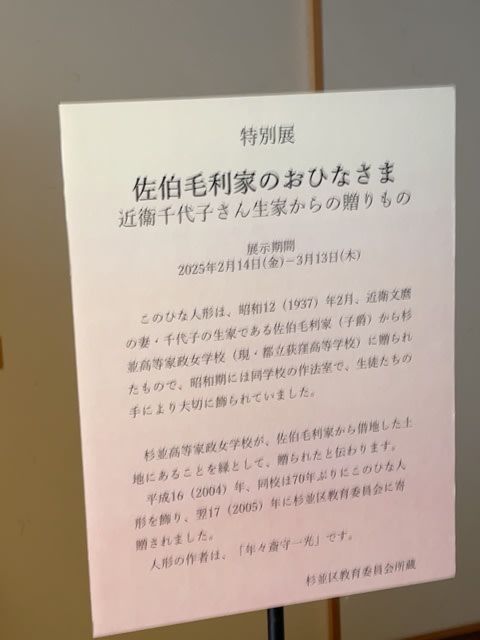

VRも備えられていて当時の様子と重ね合わせることもできる。飾られていた人形や亀と海老の剥製なども再現されている。近衛文麿が座った渦巻きの模様がある椅子も当時のものとそっくりであった。

お隣は食堂、ここも壁紙まで忠実に再現され、中のモニターでは解説のVTRを見ることができる。10年にも渡り再建した過程、特に邸宅の半分は豊島区に移築後、再びこの地に再移築し、当時の様子(最初に作られた姿)の再現をする苦労や戦後吉田茂が首相になった頃に荻外荘に一時住んでいた様子など知らなかったことを多く知った。

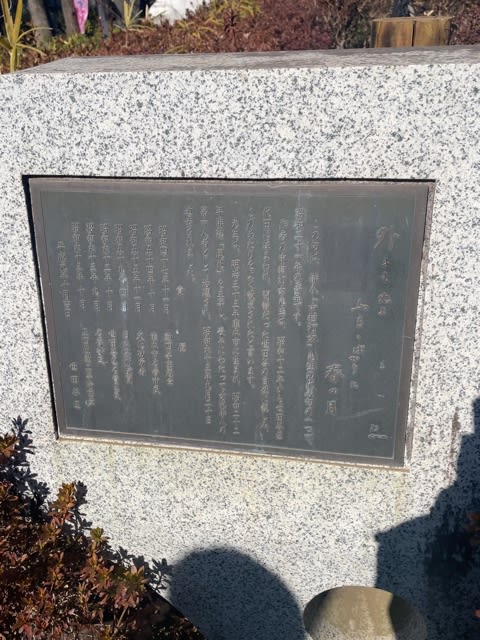

その隣の書斎は昭和20年12月に近衛文麿が服毒自殺をした場所であり、歴史の重みを感じた。

また、ここからは庭を一望することができ、またVRを使いその復元もなられていて当時は下に降りたところに池があり、その先には水田が広がっていた状況がよくわかる。水田は集合住宅となってしまったが。

建物の見学を終えて外に出る。砂利道を歩き、坂の下から眺める。池の跡は芝生となり、ここから眺めると堂々とした建物の全景を見ることができる。当時のままだろうと思われる木も残されて武蔵野の雰囲気を味わうことができる。

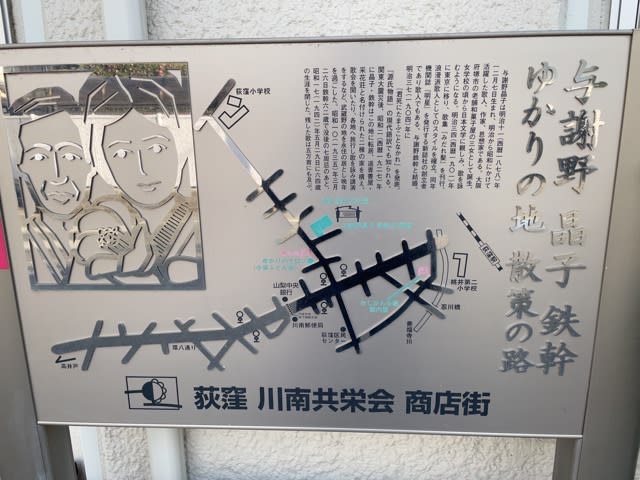

昨年11月からは荻外荘下にスローモビリティが通っている。駅〜大田黒公園〜荻外荘公園〜荻窪2丁目〜駅を20分かけて循環運転しており、100円で乗ることができる。

バス停は前におばさん1人、その後ろに我々2人が並び、後ろにはおじさん1人。使われている車両は4人乗りのゴルフカーとと7人乗りのバスなのだが、やってきたのは4人乗り。ここで1人乗っているので我々までで満員となってしまう。

カートに乗って公道を走るのは不思議な感じがする。目線が低く、ゆっくり走るのでお店探しなどにはもってこいであった。無事に8分で荻窪駅西口に到着。ここでもう一台のバスも見ることができた。