東京ステーションギャラリーで開催中の『佐伯祐三展』にようやく行くことができた。招待券をかなり以前に頂いたのだが、期末の忙しさもあり、昼休みを使って伺った。東京駅の2、3階にギャラリーはあり、構内からエレベーターで移動する。

エレベーターが開くとすぐに展示室、今回は140点も飾られているためだろう。佐伯祐三は1898年大阪生まれの画家で藤島武二に師事する。展示室には自画像が10点、最初の作品は若い佐伯をそのまま描いた1919年の作品。しかし、そこから1924年までの間に親交のあった中村彝やセザンヌのようなタッチ、ゴッホやルノワールのような描き方など、かなり模索していたのがわかる。

特に『たてる自画像』は混迷の中で顔を塗りつぶしてしまっている。しかもその裏には違う絵を描いているのである。

次のコーナーではフランスに2年いた後に日本に戻り、住んだ下落合の街角の風景、さらに実家に近い大阪の港に停められた滞船の風景を描いたものが並んでいる。

特に下落合周辺の絵にはその後のパリの風景を描く基礎のようなものが垣間見える。

解説にもあったが、特徴として電柱はあるが、電線をデフォルメして絵の鋭さを出しているところに注目した。

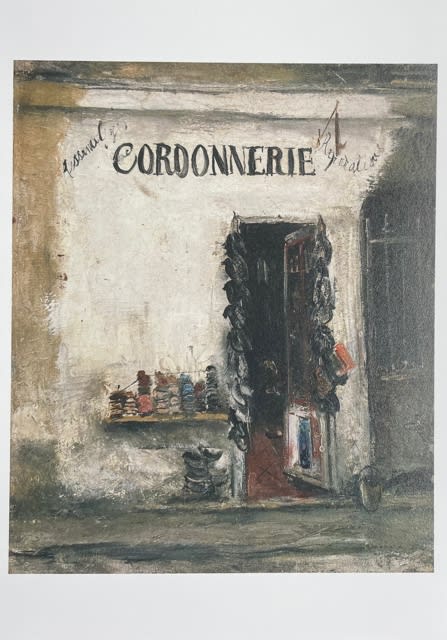

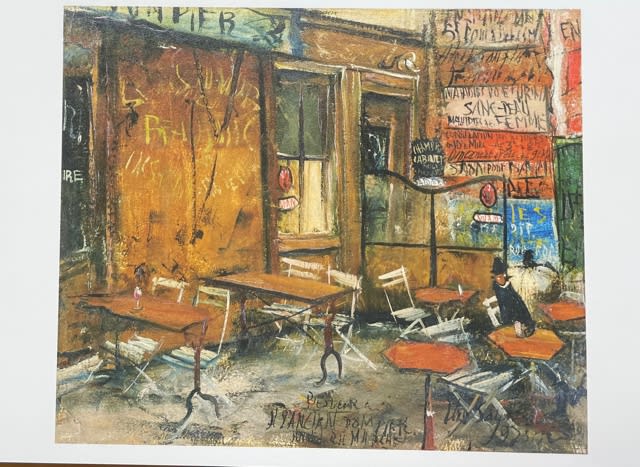

1927年にパリに夫婦(妻の米子も画家)で渡り、積極的に絵を描き続ける。そこで巨匠ヴェラマンケに会い、絵を見せたところ『アカデミック!』と叱責を受ける。そこから彼らしい街角のガス灯や広告などを彼らしく描くことで自己を確立する。

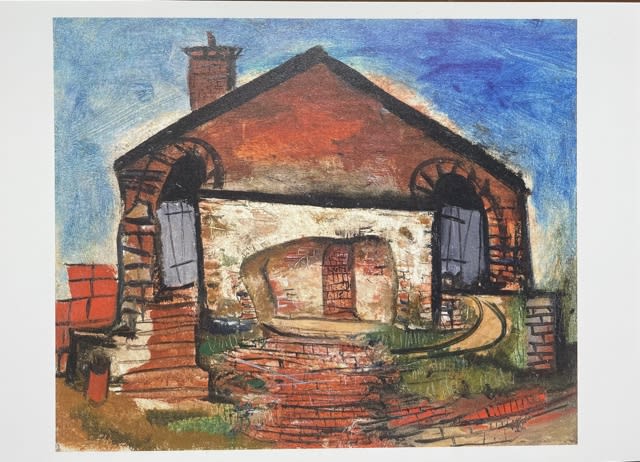

特に1928年仲間たちと写生旅行に行ったモランで寺院や街の風景を描き、力強い輪郭や構築的構図を復活させる。

ただ、結核という当時は不治の病に冒され、1928年3月に病臥する直前に描いた『郵便配達夫』『ロシアの少女』なども展示されていた。その後喀血した佐伯は筆を取ることが出来なくなり、8月に30歳で亡くなった。さらに2週間後には愛娘も3歳で後を追うように亡くなっている。

その短い生涯で描かれた家族の肖像や大阪で描かれた『蟹』『鯖』『ニンジン』などの静物画も見ることができた。ただ、彼の代表的な対象物であるパリの壁や建物、看板、ポスターなどは十分堪能することができ、感動した。