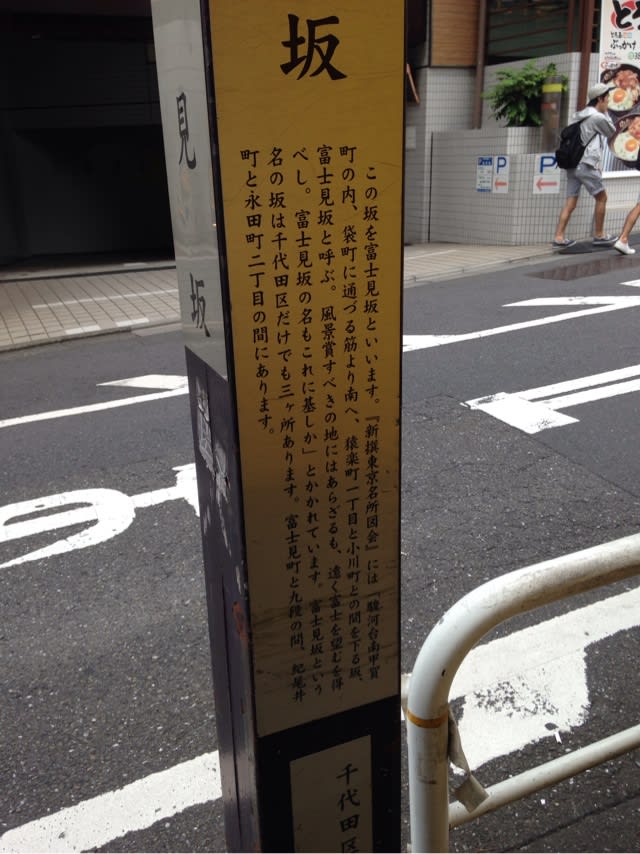

『江戸の坂・東京の坂』シリーズ その5。前回に続き神田駿河台の坂を取り上げる。神保町から駿河台に向かって歩き、靖国通りを三省堂書店の向いあたりを左手に行く細い路地のような坂が『富士見坂』である。

富士見坂の名前は東京23区に16カ所、全国には24カ所以上が確認されており、なぜか香川県丸亀市にもある。もちろん、千代田区にも3カ所あるが、この富士見坂は江戸名所図会にも載っている位の由緒正しい坂である。

ただ、今は建物が林立して富士山は見る影もないが。坂の頂上(はなまるうどん付近)で御茶ノ水駅から明大の前を通り、駿河台下まで続く『文坂』と合流する。

この坂の途中には大久保彦左衛門の屋敷跡や法政大学創始の地など歴史的には有名なものが多くある。ただし、坂の名前の由来は不明である。

更に左手に折れて、明治大学のキャンパスの真ん中を山の上ホテルに向かう細い坂が『吉郎坂』、これは明治大学総長を務めた佐々木吉郎氏に因む命名で江戸時代は胸突坂と呼ばれていた。

突き当たりの山の上ホテルを右に歩き、明大14号館を右折するとかつての文化学院の辺りに出る。当時の建物は今もBS11になって保存されている。

さらに少し先に行き、かつての明治大学大学付属明治中高があった(今は大学の施設)手前を左手に折れると急な階段の坂が広がるが、これが『男坂』。この坂は新しく1924年の区画整理でできたもの、ここから先に100mのところに女坂もあるが、こちらも男坂ほどではないが、結構急な坂である。

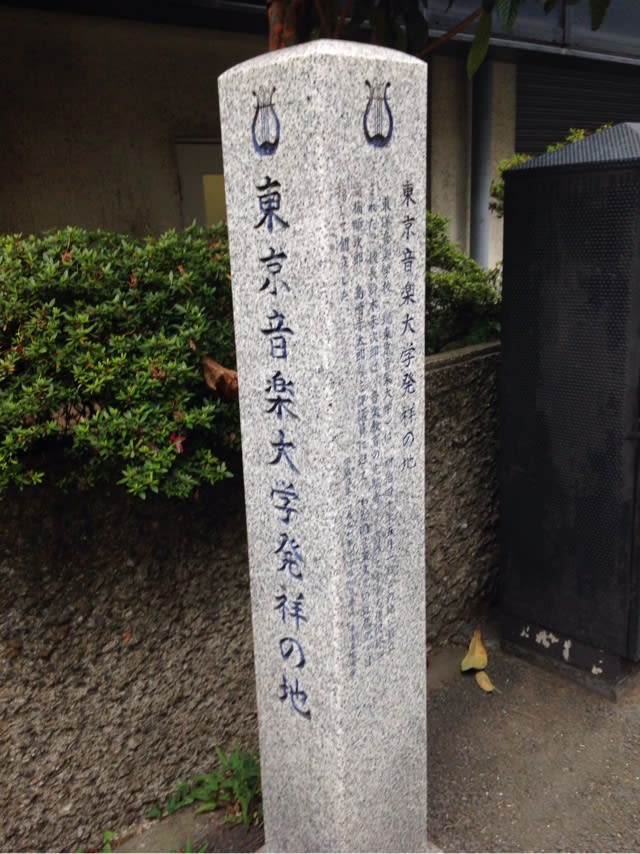

男坂を降りると東京音楽大学創始の地の碑があり、その先を右折すると神保町に戻る。このあたり駿河台を中心にすぐに坂にぶち当たる、まあ『坂』のファンにはたまらない場所である。