今年も終わりなので、残務の遂行。 8月30日の愚記事「文京区なんて馬鹿な名が発生する以前の話;王執中と高杉一朗の邂逅 」は、続編を予定していた。今年初めて知った著述家のひとりが、高杉一郎 (愚ブログ関連愚記事)。 おいらは、この高杉一郎をあやしいと睨んでいる。が、その体験談が興味深い。なお、高杉一朗は、その人生で、巴金、老舎、郭沫若、郁達夫、田漢と会っている。

さて、愚記事と前記事(高杉一朗と王執中 茗荷谷テラス 馴れ初め 編: 文京区なんて馬鹿な名が発生する以前の話;王執中と高杉一朗の邂逅)は1930年の出来事の回顧録。1937年の盧溝橋事件/支那事変勃発直前に、高杉一朗が改造社で新進「支那」作家の翻訳作品を編集していた7年前の話。その新進「支那」作家、簫軍や簫紅を推薦したのは魯迅。

その7年前の1930年、高杉一郎は、魯迅を知らなかった。高杉一郎は、魯迅を、茗荷谷(現在、東京文京区)で、王執中という留学生から教えられる。

その場面を、創作 「遠い人」に書いてある。その舞台である王執中の下宿先は華族邸[1]となっている。

「ここは、どういう家なんです?」

「お国 - 王執中はそういう言葉をつかった。私はへんな気持でそれを聞いた。 - 華族ですよ。いままで順ぐりにひとりずつ、中国の留学生をあずかってくれているのです。」

高杉一郎、創作 「遠い人」 、『ザメンホフの家族たち』

( 華族邸[1] 関連愚記事: 大宮は、私の家の門構えを見て、また動かなくなった。 「こういう家は苦手だ」 )

魯迅を知った場面はこうだ;

壁紙のうえに、私がいままで見たことのないひとの写真が鋲でとめてある。カーテンを背景に立っているそのひとのふとい眉と鋭い眼、通った鼻筋と濃い口髭は、意志的なひとのもののようである。

「あれは誰ですか?」と、私はたずねた。

「ああ、これは僕とおなじ浙江省のひとでしてね・・・・・」

そういう言葉で王執中が説明しはじめたことを、私はいまでもはっきり覚えている。(中国人にも郷党意識があるのかな。)という考えが、そのときチラと私の頭をかすめたからである。デスクのうえの紙きれに「魯迅」と鉛筆で大きく書いて見えせてから、王執中は私がまったく期待していなかったような熱心さで、そして聴いている私がすこしも積極的な興味を示さなかったのにもかかわらず、実にながながと、しまいには私が退屈するまで説明を続けた。それだけ説明してもまだ気がすまなかったらしく、王執中はその作家の傑作である『阿Q正伝』の鐘憲民によるエスぺラント訳を書棚のなかから見つけだしてきて、「これをお読みなさい」と言って、私に貸してくれた。

高杉一郎、創作 「遠い人」 、『ザメンホフの家族たち』

このように、読んだ『阿Q正伝』はエスペラント語だ。エスペラント語の『阿Q正伝』ときいて、おかしいやら、驚くのは、あの『阿Q正伝』冒頭の阿Qの伝をどんな伝にするか「推敲」するあの場面、すなわち、列伝、内伝、外伝、別伝、家伝、小伝・・・のどれにするか?の場面のエスペラント語の語彙はどうなっているのか、ということだ。

そして、今日の続編、仙台テラス けんか編。高杉一郎は王執中と仙台に行く。魯迅の跡を探すのだ。ちなみに、魯迅が仙台にいたのは1904年なので、四半世紀あとということになる。

高杉一郎、創作 「遠い人」は、ほとんど、恋愛告白記のようである。その出会い編は、前述愚記事「文京区なんて馬鹿な名が...」にあるが、キーワードがテラスである。二人の出会いはテラス。 そして、仲睦まじいふたりのけんかもテラスだ。ここでテラスとは河岸段丘のこと。二人が出会った茗荷谷のテラスに続き、仙台のテラスでの出来事。でも、高杉一朗は仙台については全くテラス意識はない。

▼

(王執中と高杉一郎(本名高杉五郎)が一緒に旅行に行った) もう一度は、翌年の夏休みにはいってから仙台にいった。言いあらそいをしたのは、この旅行のときである。

もともと仙台にいったのは、王執中が魯迅の学んでいた、そして魯迅に『藤野先生』の思い出を残した医学専門学校のある仙台の町を見たいと言いだしたからである。私たちは中央郵便局の近くに宿をとり、宿屋のあるじにむかしの医学専門学校のあった場所をたずねてから、すでに夏休みにはいって学生の姿の見えない東北大学の構内にはいっていった。そして、宿屋のあるじが、「多分、あのあたりでしょう」といった死体置場を中心にして、大学の構内をあてもなくさまよった。それから、魯迅が「最初、私は監獄のそばの宿屋に泊まっていた」と書いてあるその監獄を探しもとめて、どんな道を通ったのかもうすっかり忘れてしまったが、鉄道線路を越えた街外れまでながい道のりをあるいていった。そんな日程に疲れはてて、午後もおそくなってから、もう一度大学の方へひっかえして、今度は青葉城址の方へぶらぶらと疲れた足をひきずっていった。

そのとき、私たちはやっぱり魯迅のことか、中国のことを話題にのせていたらしい。というのは、私がうっかり「支那」といったのを王執中がとがめたからである。それまで王執中になんども注意されて、私は王執中が「支那」とか「支那人」とかよばれるのをひどくきらっていることをよく承知していた。そして、すくなくとも、王執中と話をするときには、つとめて中国とよぶように心がけていた。しかし、ながいあいだの習慣というのは恐ろしいもので、書くときはともかく、話すときは意識しないでいて、つい「支那」という言葉がでるのである。そんなわけで、いつもならば私はすなおに「中国」と言いかえたろうと思うのだが、そのときはひどく疲れていたせいもあって、こう言って意地わるくやりかえした。

「しかしね、それは君の方がすこし神経質すぎやしないかね。君は『支那』という言葉に侮辱を感じるかもしれないが、それをいう僕の方で侮辱をこめていなければかまわないんじゃないか。それに、僕に納得できないのは、君たちが日本人の場合だけ文句を言って、ヨーロッパ人の場合には平気でいることだね。イギリス人はチャイナといい、フランス人はシーヌといい、ドイツ人はヒーナといい、われわれのエスペラントでさえチニーオというが、これはみんな支那とおなじ語源からきてるんじゃないかね。」

激昂して反駁するかと思った王執中は、なぜか淋しそうな顔をした。そして、力のない声で、ただこう答えた。

「ヨーロッパ人は僕たちと文字をおなじくしないが、日本人は僕たちの国の正名をちゃんと理解できるはずだと思うので、とくに君には正名でよんでもらいたいというんだよ。」

それから、二人はおたがいに不機嫌な顔をして、黙ってあるいていった。第二師団司令部のまえを通って、疲れた足を青葉城址までひきずっていくと、伊達政宗の銅像の下に腰をおろして、ひとことも口をきかれずに仙台の町をながめていた。しかし、いつまでもそうしているわけにもゆかず、やがて疲労が回復すると、どちらかともなく、御機嫌をなおして、宿屋までひっかえしたのであた。

高杉一郎、創作 「遠い人」 、『ザメンホフの家族たち』

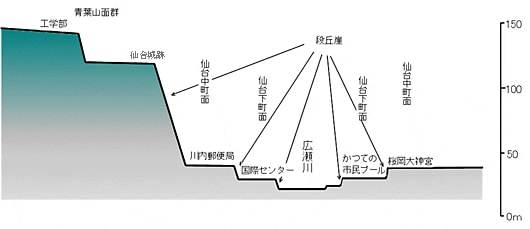

高杉一朗と王執中の仙台での足跡。泊まった宿は中央郵便局と書いてある。これは、北目町のことに違いない(図中①)。ここから、②の医学専門学校跡に行き(図中②)、その後、”魯迅が「最初、私は監獄のそばの宿屋に泊まっていた」と書いてあるその監獄を探しもとめて”移動。これは、仙台刑務所のことと思われる。図中③よりもっと左(東)。結構、青葉城址より離れたが、彼らは、青葉城址に向かう。このとき、テラスを、中町段丘→下町段丘→大橋・広瀬川→下町段丘→中町段丘(第二師団司令部のまえを通って;図中④)→青葉山面(図中⑤)と進む。

仙台テラス 事情。 ネット上からのパクリ。

彼らが歩いたのは大橋を通り仙台城までを貫く通り。藩政時代は参勤交代の行列が発着のため行進したはずだろうし(愚記事;仙台のぺージェント通り)、日帝時代は、陸軍第二師団が出撃のためのデモンストレーションをした通り。

―第二師団司令部のまえを通って― (第二師団司令部門の古写真)

昭和20年仙台空襲で焼失。

それから、二人はおたがいに不機嫌な顔をして、黙ってあるいていった。

- 大橋からお城の方を見た画像 -

- 疲れた足を青葉城址までひきずっていくと、伊達政宗の銅像の下に腰をおろして、

ひとことも口をきかれずに仙台の町をながめていた -(画像は愚記事より)

高杉一郎、創作 「遠い人」には上述のように『阿Q正伝』をエスペラント語で読んだと書いてある。でも、これは創作かもしれない。なぜなら、高杉一郎は別途「私がはじめて読んだ魯迅の作品は、一九三五年に岩波文庫から出た佐藤春夫と増田渉共訳の『魯迅選集』だったから、そのときの私はまだ魯迅の作品はなにひとつ知らず、ただ郷党の作家の足跡を訪ねたいとい留学生の希望につきあっただけのことだった」と書いている(高杉一郎、「スターリンの「言語論文」、『往きて還りし兵の記憶』)。つまり、高杉一郎は魯迅が仙台で過ごしたことも何も知らなかったのだ。

高杉一郎が魯迅を知ったがまだ読んでなかった1930年の2年後に、林芙美子は魯迅に上海で会う(愚記事)。そして、なぜ高杉一郎が全く林芙美子に言及しないのはなぜなのだろう?というのが愚ブログの疑問ではある。高杉一郎が自分が魯迅を知った経緯を創作するほど魯迅に関心があるのに、実際に魯迅に会った林芙美子に、原稿を依頼した編集者と作家という間柄(下記)であるから、魯迅について何か聞いたに違いない。それなのに...。

高杉一郎も江藤淳も林芙美子に言及した文章をおいらは見つけていない。ましては、評論の対象とはしていないは ずだ。特に、高杉一郎は改造社の編集者だったのに、改造社の看板作家であった林芙美子について全く言及していない。唯一の例外は宮本百合子の文章の孫引き でわずかに林芙美子の名が出るだけである。高杉一郎は『文藝』の編集者の時、コクトーの特集をやった。コクトーが来日したのだ。林芙美子はコクトーに遭 い、『文藝』に寄稿している。高杉一郎と林芙美子は知らぬ仲ではないはずなのに、高杉一郎の回想には林芙美子は全く出てこない。対照的に、高杉一郎は宮本 百合子が大好きで、実際に交流も深かった。高杉の著作には宮本百合子への言及も多い。

王執中のその後; 王執中は、戦争という理由ではなく(満州事変は1931年9月)、卒業せずに1930年春に帰国(上海)。その後の消息は不明、と高杉一郎は報告している。