午前中は青空が広がるも午後に少しずつ雲が多くなり出す。

午後、循環器検診を受診のため、昼近くに家を出るとまずは問診表の提出、受付を済まして、開始時間まで松崎界隈を車で流す・・・。

高場(松崎町光興寺)・・・薬研渕橋から

猿ヶ石川

◎ 大原新右衛門・・・大原弾正勝行

1年程前に大原新右衛門について、エントリーしておりますが、その第2弾という意味合いながら、大きな進展は無いことを最初にお断りいたします。

前回のエントリーは・・・こちら

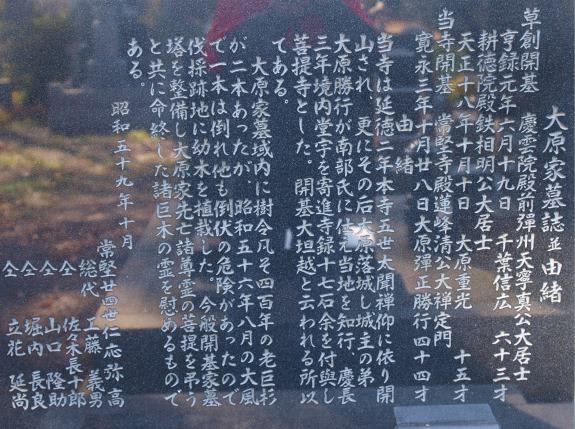

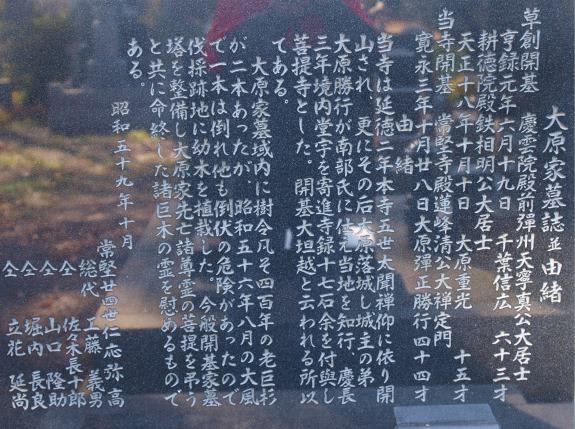

大原氏墓所・・・土淵町常堅寺

前回のエントリーでは墓碑に刻まれた由緒について掲載いたしましたが、その後の大原氏について史料的にどうしてもつかめない状態である。

また、常堅寺開基に係る内容及び由緒と伝えられる大原新右衛門の事績につじつまが合わず、これも未だにハッキリせず・・・・。

〇大原弾正勝行

寛永3年・・・寺の開基に関わる内容が記されているが、大原勝行44歳

天正18年・・・兄と目される大原氏当主、大原重光が15歳、弟と語られる勝行は、寛永3年から逆算すれば8歳の幼児・・・このことはよいとして、後の時代、阿曽沼広長が気仙落ちした慶長5年以降に遠野に来たとすれば弾正勝行は成人してからの遠野入り、この時に南部利直より8百石を給された・・・一応このような考え方となりますかね。

ということで、少しずつ南部藩関連資料や書籍にて調べておりましたが、これといった発見に至らずも・・・・。

大原新右衛門は確かに南部利直に仕えていたようでもありますし、7百石を減じられ百石となったと語られる原因のひとつも一応に伝えられてもいるようです。

「遠野なんだりかんだり」の笛吹童子氏も以前ブログで記述してましたが、大坂冬の陣(慶長19)において、大原新右衛門と宮守主水は、出陣に係る諸費用を南部家から借金して南部勢として従軍したようでもあります。

大坂御陣かし金

一、弐拾弐匁四分大原新右衛門、

一、拾六匁九分六りん也、宮森助十郎、

一、弐拾匁其元(毛馬内三左衛門の家来)壱間衆、

一、弐拾匁其方手前、右之金早々取候て上げべく候なり

元和4年10月28日 利直黒印

毛馬内三左衛門

元和4年であれば遠野城代は上野右近広吉、取りたてを命じられた毛馬内三左衛門は、上野広吉没後から遠野城代となったともいわれますが、既に遠野郡代という遠野を全般的に監督する立場だったかもしれませんね、毛馬内三左衛門は閉伊郡佐比内村(上郷)を含む8百石を食む南部家の有力家臣の一人でもあった。

宮守氏は宮守の旧領に5百石を安堵されていたが、故あって禄没収、正に大坂の陣に従軍した慶長19年を境に遠野地方の武家達が没落の憂き目となっている。

(後に宮杜氏として重直公の時代に召し出され、花巻御給人)

他に平清水駿河、小友喜左衛門も大坂の陣を境に没落している。

大原氏も同じ憂目となったものと推測されますが、その大原氏に関する伝承は常堅寺絡みのみで、土淵町内で多くは語られていないのはどういうことなのか?

土淵といえばやはり同時代に南部利直公より本宿村を含む8百石を給された本宿氏が至近に居たのであるが、大原氏と本宿氏との関連は・・・?

本宿氏の居館といわれる本宿館跡のある山野(西館)

ちょっとまとまりがつかない内容となりましたが、また何か動きがありましたら第3弾としてエントリーしたいと思います。

昨日に続いて本日も・・・夕暮

おまけ

検診

おそらく昨年同様の再検査箇所の通知が来ると思いますが、体重が昨年より4キロ減、メタボ測定では・・・79センチで一応セーフながらも、予備軍みたいな感じて注意喚起は受けるものと思います。

顔は丸いですが、案外肥えてないんですよ・・・笑

午後、循環器検診を受診のため、昼近くに家を出るとまずは問診表の提出、受付を済まして、開始時間まで松崎界隈を車で流す・・・。

高場(松崎町光興寺)・・・薬研渕橋から

猿ヶ石川

◎ 大原新右衛門・・・大原弾正勝行

1年程前に大原新右衛門について、エントリーしておりますが、その第2弾という意味合いながら、大きな進展は無いことを最初にお断りいたします。

前回のエントリーは・・・こちら

大原氏墓所・・・土淵町常堅寺

前回のエントリーでは墓碑に刻まれた由緒について掲載いたしましたが、その後の大原氏について史料的にどうしてもつかめない状態である。

また、常堅寺開基に係る内容及び由緒と伝えられる大原新右衛門の事績につじつまが合わず、これも未だにハッキリせず・・・・。

〇大原弾正勝行

寛永3年・・・寺の開基に関わる内容が記されているが、大原勝行44歳

天正18年・・・兄と目される大原氏当主、大原重光が15歳、弟と語られる勝行は、寛永3年から逆算すれば8歳の幼児・・・このことはよいとして、後の時代、阿曽沼広長が気仙落ちした慶長5年以降に遠野に来たとすれば弾正勝行は成人してからの遠野入り、この時に南部利直より8百石を給された・・・一応このような考え方となりますかね。

ということで、少しずつ南部藩関連資料や書籍にて調べておりましたが、これといった発見に至らずも・・・・。

大原新右衛門は確かに南部利直に仕えていたようでもありますし、7百石を減じられ百石となったと語られる原因のひとつも一応に伝えられてもいるようです。

「遠野なんだりかんだり」の笛吹童子氏も以前ブログで記述してましたが、大坂冬の陣(慶長19)において、大原新右衛門と宮守主水は、出陣に係る諸費用を南部家から借金して南部勢として従軍したようでもあります。

大坂御陣かし金

一、弐拾弐匁四分大原新右衛門、

一、拾六匁九分六りん也、宮森助十郎、

一、弐拾匁其元(毛馬内三左衛門の家来)壱間衆、

一、弐拾匁其方手前、右之金早々取候て上げべく候なり

元和4年10月28日 利直黒印

毛馬内三左衛門

元和4年であれば遠野城代は上野右近広吉、取りたてを命じられた毛馬内三左衛門は、上野広吉没後から遠野城代となったともいわれますが、既に遠野郡代という遠野を全般的に監督する立場だったかもしれませんね、毛馬内三左衛門は閉伊郡佐比内村(上郷)を含む8百石を食む南部家の有力家臣の一人でもあった。

宮守氏は宮守の旧領に5百石を安堵されていたが、故あって禄没収、正に大坂の陣に従軍した慶長19年を境に遠野地方の武家達が没落の憂き目となっている。

(後に宮杜氏として重直公の時代に召し出され、花巻御給人)

他に平清水駿河、小友喜左衛門も大坂の陣を境に没落している。

大原氏も同じ憂目となったものと推測されますが、その大原氏に関する伝承は常堅寺絡みのみで、土淵町内で多くは語られていないのはどういうことなのか?

土淵といえばやはり同時代に南部利直公より本宿村を含む8百石を給された本宿氏が至近に居たのであるが、大原氏と本宿氏との関連は・・・?

本宿氏の居館といわれる本宿館跡のある山野(西館)

ちょっとまとまりがつかない内容となりましたが、また何か動きがありましたら第3弾としてエントリーしたいと思います。

昨日に続いて本日も・・・夕暮

おまけ

検診

おそらく昨年同様の再検査箇所の通知が来ると思いますが、体重が昨年より4キロ減、メタボ測定では・・・79センチで一応セーフながらも、予備軍みたいな感じて注意喚起は受けるものと思います。

顔は丸いですが、案外肥えてないんですよ・・・笑