鮎貝館跡・・・遠野市小友町鮎貝

画像2008.11.13撮影

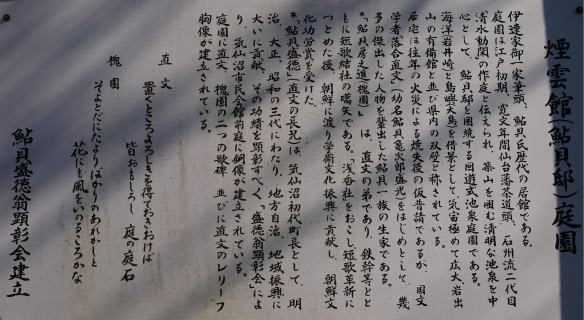

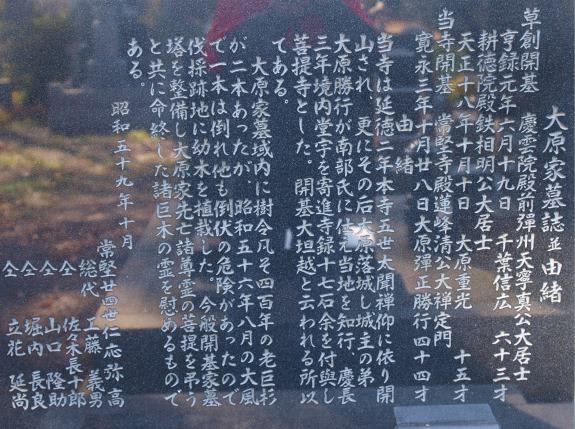

この度、小生が公開するウエブサイト並びにブログにて、以前鮎貝館に関する記事を掲載した経緯がありましたが、その内容をご覧になられた気仙沼市在の鮎貝氏よりメールが寄せられたことにより接触が成り、気仙沼の煙雲館を訪ね伊達家御一家筆頭、鮎貝氏に関しての若干の情報をいただいたこと、さらにこれを励みに小友鮎貝の鮎貝館跡の4度目の探訪調査を実施、その際に少ないですが地域の方々から直接、鮎貝に関する伝承をお聴きすることができ、鮎貝館と遠野時代の鮎貝氏に関してのさらなる考察ができる環境となりましたので、当ブログにてご披露したいと思います。

☆鮎貝館の伝承

おそらくは地域に伝えられた内容に後の郷土史家達がある程度の考察を重ねるうちにその考察等が少し伝承という内容と融合した雰囲気も感じられますが、地域では語られるのは・・・。

「館主を鮎貝志摩守といい、阿曽沼興廃事件にて阿曽沼氏と共に気仙へ逃れた」とする内容と「阿曽沼家臣となっていた鮎貝某、御番所役を勤めていたが、伊達の回し者という風評が広がり、このことが南部家の知ることになり小友に居ることが叶わず気仙へ落ちて行った」との内容。

しかし、小友町の鮎貝の地名は、鮎貝氏が在館し当地を治めていたことに由来するということは共通している。

小友町鮎貝地区

どうしてもこういった伝承に当時の時代背景の推測やら歴史的な見解が融合され、より具体的な内容となりますが・・・・。

☆時代背景考察

鮎貝氏といえば出羽国出の伊達家臣を指しますが、阿曽沼広長時代、文禄年間か?遠野は阿曽沼氏が盟主的立場で君臨していたが、豊臣秀吉による全国統一が成る時代、葛西氏、大崎氏、和賀氏、稗貫氏・・・といった各郡に勢力を誇っていた武家は没落、遠野は南部信直の領地となり旧主阿曽沼広郷(広長父)は取り潰しは免れたが、南部家の旗下に組み込まれた。

阿曽沼広郷は、南境の葛西氏と親交があり・・・というより影響下にあった雰囲気が感じられますが葛西氏が没落後、大崎・葛西一揆後に南で境を接することになる伊達政宗と気脈を通じることになったと考察され、主家である南部家とはある程度の距離をとっていたともいわれる。

遠野は阿曽沼宗家と阿曽沼分家といわれる鱒沢氏の勢力が拮抗した時代となっており、遠野では度々両者による争乱があったと伝えられている。

一方の勢力、鱒沢氏は南部家と気脈を通じ、主人筋である阿曽沼氏を通さず、南部家と直接交渉したり命を受けていたといわれるが、この対抗策として阿曽沼氏は伊達家寄りの立場で対抗、対南部家、鱒沢氏への策として、伊達家家臣、鮎貝氏を密かに小友に招へいしたとも、伊達政宗によって派遣されたとも考察されている。

☆鮎貝氏とは・・・

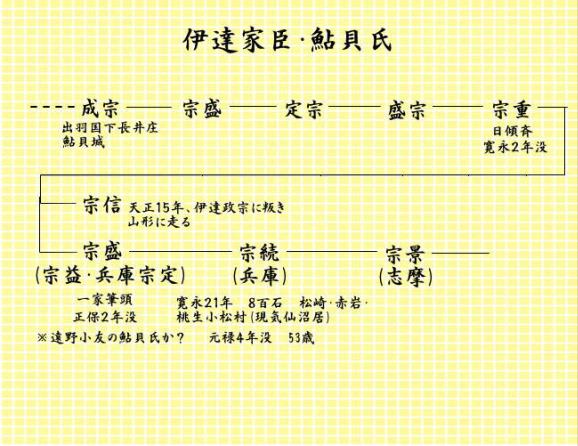

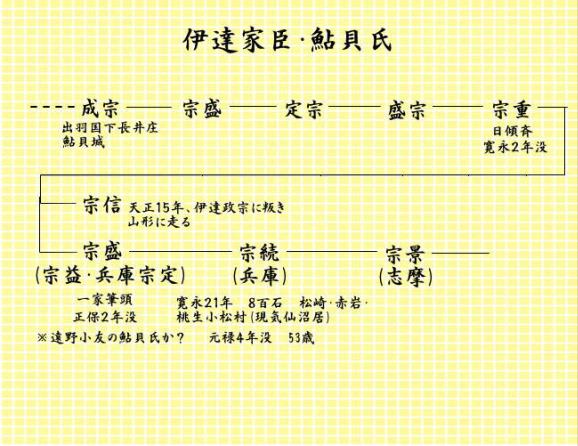

藤原北家流山蔭中納言の孫藤原安親は、置賜郡下長井荘の荘官となった。子孫は土着して武士化し、置賜郡横越郷に居住して横越氏を称した。

応永三年、成宗は横越から下長井荘鮎貝に移り鮎貝城を築き、鮎貝氏を称し、以後、宗盛-定宗と続いたという。また一家の家譜では鮎貝定宗が鮎貝に住んで鮎貝を称したともいう。

鮎貝氏は伊達晴宗(政宗の祖父)時代、「守護不入」(国主といえどもその領地統治に関して干渉しない)の特権を与えられ、伊達家からかなり優遇されていたことが伺われる。

天正15年(1587)、伊達政宗と対立する最上太守、最上義光の支援で伊達家に謀反を企てたが、伊達政宗によって鮎貝氏は攻められ鮎貝城は落城。

鮎貝氏当主宗信は最上家に逃れたが、伊達政宗は当主の弟宗定を粗略に扱わず、祖父の代より格式高き家である鮎貝氏を御一家(伊達氏親族等)に据えて優遇した。

☆遠野市小友の鮎貝氏

鮎貝兵庫宗定は、天正15年、兄宗信が伊達政宗に謀反し最上へ逃れると、鮎貝氏の後継となったが、文禄、慶長、寛永初期に至る30年の足取りが不明とされる。

この間の所領は柴田郡堤村(宮城県柴田郡大河原町)でこの地に居を構えていたと僅かに伝えられますが、伊達家が激動を重ねていた時代に鮎貝氏が無為な歳月を送っていたとは考えられない・・・気仙沼市史

記録にはその関りが示されながらも、その痕跡が不明といわれた柴田郡堤村での鮎貝氏、しかし、近年、大河原町の持明院の無縁墓地にて鮎貝宗重(日傾斉)の墓石が発見され、先代である宗重が柴田郡堤村に関りがあったことが証明されたようです。

さらに宮城県大崎市(古川)の城代として鮎貝氏が一時期居たとする資料も発見されたということで、空白の30年も少しずつ紐解かれているようでもある。

古川での内容は、今回、気仙沼の鮎貝氏を訪ねた際にお聞きした情報ですが、詳しくはお聞きしなかったこともあり、詳細は不明です。

近年にその足跡等が明らかになりつつ鮎貝氏ではありますが、それでも遠野へ至った経緯は以前不明でもあります。

柴田郡に居たであろう先代宗重は寛永2年の没年と記されている。

柴田郡の知行地は父である宗重が守り、子の宗定が伊達政宗に従って各地に活躍したのだろうと推察できますが、しからば遠野へは・・・・・。

鮎貝館は江刺郡(奥州市江刺区)に通じる五輪峠が控え、鱒沢に通じる道、小友に通じる道の要衝に位置しており、遠野方にすれば南側で境を接する勢力に対する最前線といった拠点と考えられる。

またその逆であれば、遠野への入口を抑えた形となり、目障りこのうえない状況だったことが伺えることでもありますが、この地を他勢力が把握するといったことは、やはり遠野内部からの協力無くしては成し得ないのではないのか、さらに伊達家という強力な支援体制が構築されていなければ、やはり維持できない状況とも考察されます。

伊達家による遠野派遣での鮎貝氏、大いに考えられることではないのか・・・・。

館跡内部・・・平場

☆鮎貝館の疑問点

館跡調査からといった観点からみれば、本家サイトにも記しておりますが、対南部家といった館の構えにはどうしても思えない。

館跡は北~南に傾斜する形状で、背後である北側の遠野、鱒沢側は山野が連なるとはいえ、北側には人的に工作された防御施設跡やら遺構は見当たらない。

南側を前面としており、自然の堀と成す小友川が流れ、むしろ五輪峠側からの勢力に対する構えであるという考えは払拭できない。

気仙沼市史では、鮎貝宗定が小友の鮎貝館に在館していたことは、史実であろうと結論付けている。

また鮎貝家ご末裔も、おそらく史実で遠野に関わりがあったものだうとしている。

慶長5年前後に関してもそうですが、南部家の史料等には遠野での鮎貝氏に関する記録は一切出て来ない、無論伊達家に関してもそのとおり、遠野での事は、まさに口伝のみの内容であるも、小友鮎貝が一時期伊達家によって占拠されていたというよりも、阿曽沼氏によって招へいされていたもので、南部家等に対する対処は鮎貝氏を客分家臣として扱い、その結果としてある程度の出入りが緩和されていたのではないのか、それは小友という産金に大きく関わった土地故の特徴をあらわしているのではないのかと思えてならない。

鮎貝氏もまた小友の金山開発、獲得の使命も帯びていたこと、この線も強いものではないのかと・・・。

慶長5年、阿曽沼広長が遠野での謀反で気仙郡落ちをした際に、鮎貝氏も行動を共にしたのだうとも推測され、慶長5年を以てして遠野との関わりは無くなったものと考察いたします。

ちなみに江戸期、伊達家臣鮎貝氏の重臣に梅田氏の名がみえる。

祖は阿曽沼広重という人物であるが、梅田氏は現在も鮎貝氏と同じく気仙沼に御子孫がご健在であると聞きます。

他に浅野氏も遠野に縁ある家とのことでもありますが、こちらは私は把握しておりません。

阿曽沼広重は所伝での遠野阿曽沼系図にはみられない人物ではあるが「奥南落穂集」には阿曽沼主計広重とある。

遠野から鮎貝氏と行動を共にしていたかは不明ですが、気仙郡世田米に関係した人物か、或いは気仙郡内で鮎貝氏に臣従したものか?

近年に伊達家側(宮城県)で鮎貝氏の事績不明期間における新発見がありましたが、南部家側で何か発見されれば、遠野における鮎貝氏の事績等の謎が一気に氷解という場面にもなり得ますが、今後も折あらば何かと調査に関わっていきたいと考えているところです。

小友川・・・向って左が館側

さらにおまけ的な内容ながら・・・

館跡脇のS商店の奥さんが、気仙沼の鮎貝さんは家の寺の檀家さんですとのこと。

はてな?・・・小友のお寺さんのことか?常楽寺か・・・・なんで気仙沼の旧家が小友の・・・・?・・・後で調べてみると、気仙沼の鮎貝氏の墓所が気仙沼の松岩寺(曹洞宗)にあるということで、この寺のご住職が小友町鮎貝の出で、商店さんのお身内なようです。

先祖が辿った遠野小友の鮎貝の地から気仙沼の鮎貝氏菩提寺のご住職が・・・これも何か歴史的な因果を感じるのは私だけでしょうか。

画像2008.11.13撮影

この度、小生が公開するウエブサイト並びにブログにて、以前鮎貝館に関する記事を掲載した経緯がありましたが、その内容をご覧になられた気仙沼市在の鮎貝氏よりメールが寄せられたことにより接触が成り、気仙沼の煙雲館を訪ね伊達家御一家筆頭、鮎貝氏に関しての若干の情報をいただいたこと、さらにこれを励みに小友鮎貝の鮎貝館跡の4度目の探訪調査を実施、その際に少ないですが地域の方々から直接、鮎貝に関する伝承をお聴きすることができ、鮎貝館と遠野時代の鮎貝氏に関してのさらなる考察ができる環境となりましたので、当ブログにてご披露したいと思います。

☆鮎貝館の伝承

おそらくは地域に伝えられた内容に後の郷土史家達がある程度の考察を重ねるうちにその考察等が少し伝承という内容と融合した雰囲気も感じられますが、地域では語られるのは・・・。

「館主を鮎貝志摩守といい、阿曽沼興廃事件にて阿曽沼氏と共に気仙へ逃れた」とする内容と「阿曽沼家臣となっていた鮎貝某、御番所役を勤めていたが、伊達の回し者という風評が広がり、このことが南部家の知ることになり小友に居ることが叶わず気仙へ落ちて行った」との内容。

しかし、小友町の鮎貝の地名は、鮎貝氏が在館し当地を治めていたことに由来するということは共通している。

小友町鮎貝地区

どうしてもこういった伝承に当時の時代背景の推測やら歴史的な見解が融合され、より具体的な内容となりますが・・・・。

☆時代背景考察

鮎貝氏といえば出羽国出の伊達家臣を指しますが、阿曽沼広長時代、文禄年間か?遠野は阿曽沼氏が盟主的立場で君臨していたが、豊臣秀吉による全国統一が成る時代、葛西氏、大崎氏、和賀氏、稗貫氏・・・といった各郡に勢力を誇っていた武家は没落、遠野は南部信直の領地となり旧主阿曽沼広郷(広長父)は取り潰しは免れたが、南部家の旗下に組み込まれた。

阿曽沼広郷は、南境の葛西氏と親交があり・・・というより影響下にあった雰囲気が感じられますが葛西氏が没落後、大崎・葛西一揆後に南で境を接することになる伊達政宗と気脈を通じることになったと考察され、主家である南部家とはある程度の距離をとっていたともいわれる。

遠野は阿曽沼宗家と阿曽沼分家といわれる鱒沢氏の勢力が拮抗した時代となっており、遠野では度々両者による争乱があったと伝えられている。

一方の勢力、鱒沢氏は南部家と気脈を通じ、主人筋である阿曽沼氏を通さず、南部家と直接交渉したり命を受けていたといわれるが、この対抗策として阿曽沼氏は伊達家寄りの立場で対抗、対南部家、鱒沢氏への策として、伊達家家臣、鮎貝氏を密かに小友に招へいしたとも、伊達政宗によって派遣されたとも考察されている。

☆鮎貝氏とは・・・

藤原北家流山蔭中納言の孫藤原安親は、置賜郡下長井荘の荘官となった。子孫は土着して武士化し、置賜郡横越郷に居住して横越氏を称した。

応永三年、成宗は横越から下長井荘鮎貝に移り鮎貝城を築き、鮎貝氏を称し、以後、宗盛-定宗と続いたという。また一家の家譜では鮎貝定宗が鮎貝に住んで鮎貝を称したともいう。

鮎貝氏は伊達晴宗(政宗の祖父)時代、「守護不入」(国主といえどもその領地統治に関して干渉しない)の特権を与えられ、伊達家からかなり優遇されていたことが伺われる。

天正15年(1587)、伊達政宗と対立する最上太守、最上義光の支援で伊達家に謀反を企てたが、伊達政宗によって鮎貝氏は攻められ鮎貝城は落城。

鮎貝氏当主宗信は最上家に逃れたが、伊達政宗は当主の弟宗定を粗略に扱わず、祖父の代より格式高き家である鮎貝氏を御一家(伊達氏親族等)に据えて優遇した。

☆遠野市小友の鮎貝氏

鮎貝兵庫宗定は、天正15年、兄宗信が伊達政宗に謀反し最上へ逃れると、鮎貝氏の後継となったが、文禄、慶長、寛永初期に至る30年の足取りが不明とされる。

この間の所領は柴田郡堤村(宮城県柴田郡大河原町)でこの地に居を構えていたと僅かに伝えられますが、伊達家が激動を重ねていた時代に鮎貝氏が無為な歳月を送っていたとは考えられない・・・気仙沼市史

記録にはその関りが示されながらも、その痕跡が不明といわれた柴田郡堤村での鮎貝氏、しかし、近年、大河原町の持明院の無縁墓地にて鮎貝宗重(日傾斉)の墓石が発見され、先代である宗重が柴田郡堤村に関りがあったことが証明されたようです。

さらに宮城県大崎市(古川)の城代として鮎貝氏が一時期居たとする資料も発見されたということで、空白の30年も少しずつ紐解かれているようでもある。

古川での内容は、今回、気仙沼の鮎貝氏を訪ねた際にお聞きした情報ですが、詳しくはお聞きしなかったこともあり、詳細は不明です。

近年にその足跡等が明らかになりつつ鮎貝氏ではありますが、それでも遠野へ至った経緯は以前不明でもあります。

柴田郡に居たであろう先代宗重は寛永2年の没年と記されている。

柴田郡の知行地は父である宗重が守り、子の宗定が伊達政宗に従って各地に活躍したのだろうと推察できますが、しからば遠野へは・・・・・。

鮎貝館は江刺郡(奥州市江刺区)に通じる五輪峠が控え、鱒沢に通じる道、小友に通じる道の要衝に位置しており、遠野方にすれば南側で境を接する勢力に対する最前線といった拠点と考えられる。

またその逆であれば、遠野への入口を抑えた形となり、目障りこのうえない状況だったことが伺えることでもありますが、この地を他勢力が把握するといったことは、やはり遠野内部からの協力無くしては成し得ないのではないのか、さらに伊達家という強力な支援体制が構築されていなければ、やはり維持できない状況とも考察されます。

伊達家による遠野派遣での鮎貝氏、大いに考えられることではないのか・・・・。

館跡内部・・・平場

☆鮎貝館の疑問点

館跡調査からといった観点からみれば、本家サイトにも記しておりますが、対南部家といった館の構えにはどうしても思えない。

館跡は北~南に傾斜する形状で、背後である北側の遠野、鱒沢側は山野が連なるとはいえ、北側には人的に工作された防御施設跡やら遺構は見当たらない。

南側を前面としており、自然の堀と成す小友川が流れ、むしろ五輪峠側からの勢力に対する構えであるという考えは払拭できない。

気仙沼市史では、鮎貝宗定が小友の鮎貝館に在館していたことは、史実であろうと結論付けている。

また鮎貝家ご末裔も、おそらく史実で遠野に関わりがあったものだうとしている。

慶長5年前後に関してもそうですが、南部家の史料等には遠野での鮎貝氏に関する記録は一切出て来ない、無論伊達家に関してもそのとおり、遠野での事は、まさに口伝のみの内容であるも、小友鮎貝が一時期伊達家によって占拠されていたというよりも、阿曽沼氏によって招へいされていたもので、南部家等に対する対処は鮎貝氏を客分家臣として扱い、その結果としてある程度の出入りが緩和されていたのではないのか、それは小友という産金に大きく関わった土地故の特徴をあらわしているのではないのかと思えてならない。

鮎貝氏もまた小友の金山開発、獲得の使命も帯びていたこと、この線も強いものではないのかと・・・。

慶長5年、阿曽沼広長が遠野での謀反で気仙郡落ちをした際に、鮎貝氏も行動を共にしたのだうとも推測され、慶長5年を以てして遠野との関わりは無くなったものと考察いたします。

ちなみに江戸期、伊達家臣鮎貝氏の重臣に梅田氏の名がみえる。

祖は阿曽沼広重という人物であるが、梅田氏は現在も鮎貝氏と同じく気仙沼に御子孫がご健在であると聞きます。

他に浅野氏も遠野に縁ある家とのことでもありますが、こちらは私は把握しておりません。

阿曽沼広重は所伝での遠野阿曽沼系図にはみられない人物ではあるが「奥南落穂集」には阿曽沼主計広重とある。

遠野から鮎貝氏と行動を共にしていたかは不明ですが、気仙郡世田米に関係した人物か、或いは気仙郡内で鮎貝氏に臣従したものか?

近年に伊達家側(宮城県)で鮎貝氏の事績不明期間における新発見がありましたが、南部家側で何か発見されれば、遠野における鮎貝氏の事績等の謎が一気に氷解という場面にもなり得ますが、今後も折あらば何かと調査に関わっていきたいと考えているところです。

小友川・・・向って左が館側

さらにおまけ的な内容ながら・・・

館跡脇のS商店の奥さんが、気仙沼の鮎貝さんは家の寺の檀家さんですとのこと。

はてな?・・・小友のお寺さんのことか?常楽寺か・・・・なんで気仙沼の旧家が小友の・・・・?・・・後で調べてみると、気仙沼の鮎貝氏の墓所が気仙沼の松岩寺(曹洞宗)にあるということで、この寺のご住職が小友町鮎貝の出で、商店さんのお身内なようです。

先祖が辿った遠野小友の鮎貝の地から気仙沼の鮎貝氏菩提寺のご住職が・・・これも何か歴史的な因果を感じるのは私だけでしょうか。