今日は久しぶりに母のおつかいデイ。

朝9:30から、まず市役所に行って欠けた印鑑を廃止して新しい印鑑証明を取り、戸籍謄本をとって…。

一休寺がある京田辺市はあちこちに一休さんがいます。

それから京田辺市警察で

障害者駐車証明の更新。

それからいつものお漬物屋さん。

市久さん。『ここのは美味しいのよ。』と生徒さんやお世話になった方に配ります。

それから

銀行によって、お金を出し

小倉山荘で最近亡くなった母の友人にお供えするおかきを買いました。

小倉山荘はお正月仕様

小倉山荘はお正月仕様

小倉山荘のお隣Chat noirの猫さんがあたふたする私たちを見送ってくれました。

最後は近所スーパーでお買物。

遅昼を頂いて帰ったら5:00すぎていました。

市久さんのしば漬け…私も買ってしまいました。夜ご飯に

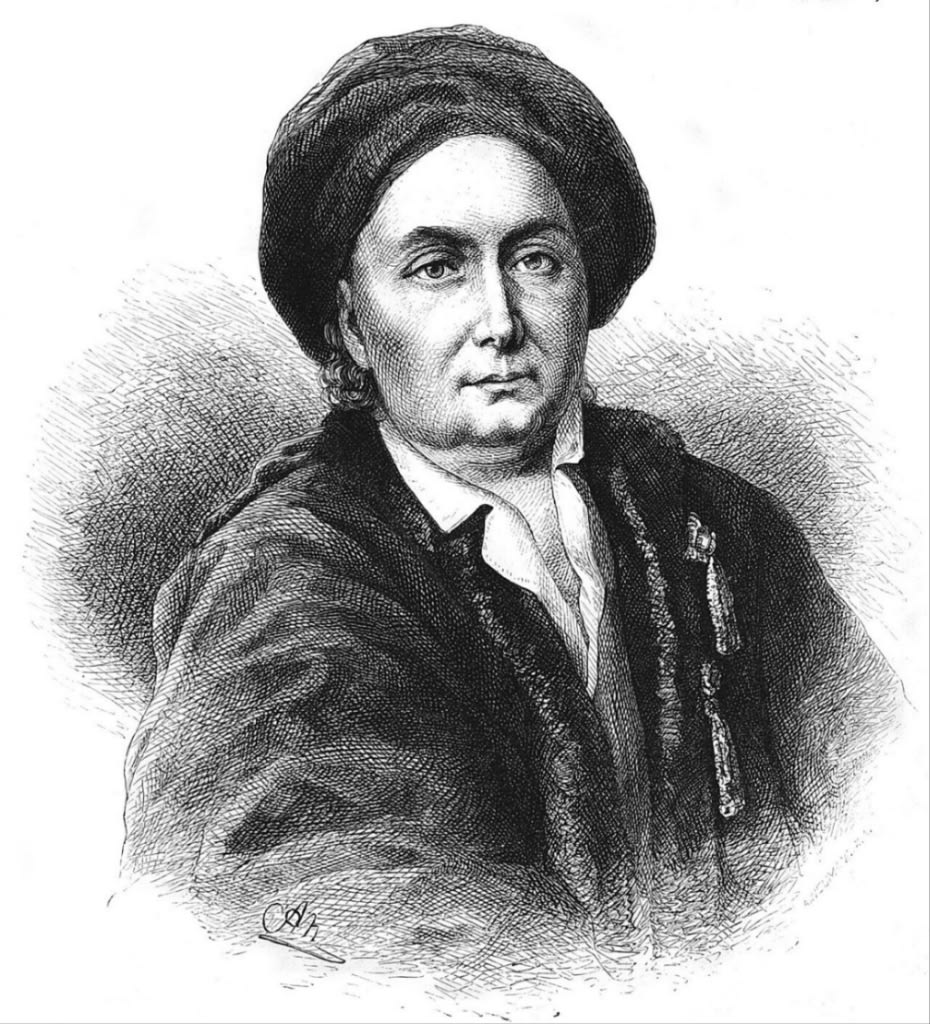

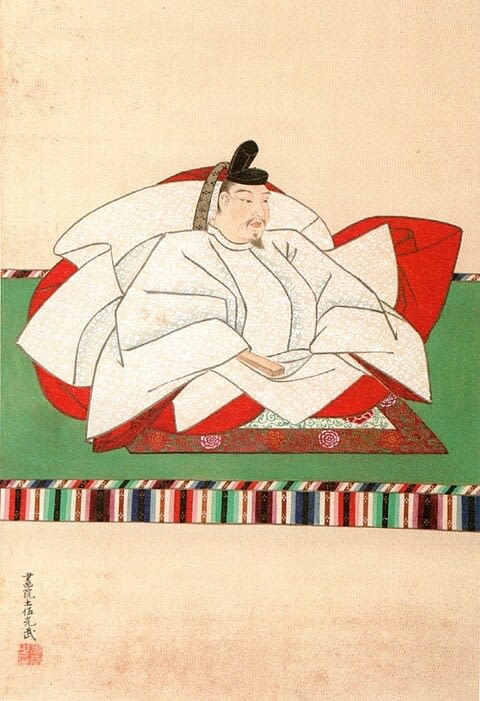

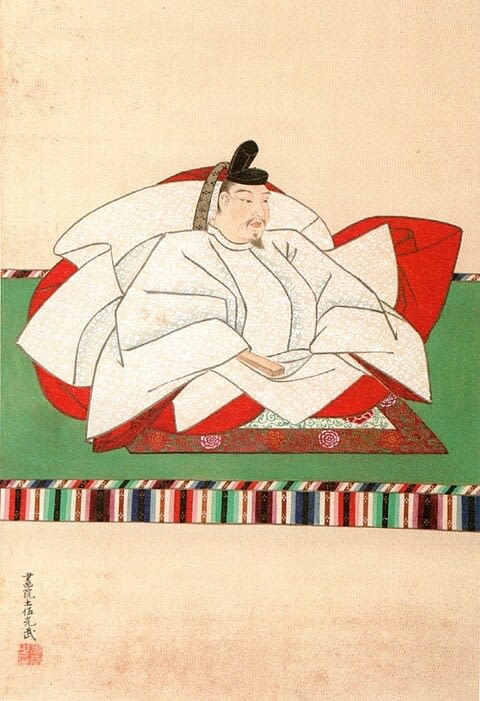

一休宗純(1394-1481年)伝 地蔵院(京都市西京区)近く生まれ、一休寺酬恩庵(京田辺市)没

紙本淡彩一休和尚像(重文)

紙本淡彩一休和尚像(重文)母親の出自は不詳ですが、皇胤説に沿えば後小松天皇

後小松天皇1377-1433年

の官女で、父親は楠木正成の孫と称する楠木正澄と伝えられ、三ツ島(現・大阪府門真市)に隠れ住んでいたという伝承があります。

三島の一休の母と伝えられる墓

三島の一休の母と伝えられる墓一休は地蔵院の近くで生まれた後、6歳で出家するまで母(伊予局という)とともに地蔵院で過ごしたと伝えられています。

幼名は千菊丸、長じて周建の名で呼ばれ狂雲子、瞎驢(かつろ)、夢閨(むけい)などとも号しました。

戒名は宗純で、宗順とも書きます。

一休は道号。

6歳で京都の安国寺の像外集鑑(ぞうがいしゅうかん)に入門・受戒し、周建と名付けられます。

早くから詩才に優れ、応永13年(1406年)13歳の時に作った漢詩『長門春草』、応永15年(1408年)15歳の時に作った漢詩『春衣宿花』は洛中でも評判となりました。

応永17年(1410年)、17歳で謙翁宗為(けんおうそうい)の弟子となり戒名を宗純と改めます。

ところが、謙翁は応永21年(1414年)に死去し、この頃に一休は自殺未遂を起こしています。

謙翁の死から一週間、石山観音に籠るも悟りが開けず近くの川に身を投げようとしましたが、一休の様子が変だと一休の母から見張ることを指示されていた男が制止、説得されて自殺を思い止まったといれています。

応永22年(1415年)には、京都の大徳寺の高僧、華叟宗曇の弟子となります。

「洞山三頓の棒」という公案に対し、

「有漏路(うろぢ)より無漏路(むろぢ)へ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」

と答えたことから華叟より一休の道号を授かります。

「有漏路(うろじ)」とは迷い(煩悩)の世界、「無漏路(むろじ)」とは悟り(仏)の世界を指す。

応永27年(1420年)、ある夜にカラスの鳴き声を聞いて俄かに大悟します。

華叟は印可状を与えようとしますが、権威を否定する一休は辞退しました。

その毅然とした振る舞いを見た華叟は、口では「ばか者」と言いながらも笑って送り出しました。

以後は詩、狂歌、書画と風狂の生活を送りました。

文明2(1470年)、摂津国住吉大社神宮寺の新羅寺本堂・薬師堂で森侍者(しんじしゃ)と出会います。

文明6年(1474年)、後土御門天皇

の勅命により大徳寺の住持を任せられました。

寺には住みませんでしたが再興に尽力し、塔頭の真珠庵

は一休を開祖として創建されました。

また、戦災にあった妙勝寺を中興し草庵・酬恩庵

を結び、後に「一休寺」とも呼ばれるようになりました。天皇に親しく接せられ、民衆にも慕われました。

文明13年(1481年)、酬恩庵(京都府京田辺市の薪地区)においてマラリアにより死去。

満87歳没(享年88)。

臨終の際の言葉は「死にとうない」でした。

墓(御廟所)は酬恩庵にあり「慈楊塔」と呼ばれますが、宮内庁が管理している陵墓のため、一般人が墓所前の門から内部への立ち入りはできません。廟所の建物は外部からでも見え。参拝は門の前で行います。

以下のような逸話が伝わっています。

印可の証明書や由来ある文書を火中に投じました。

男色はもとより、仏教の菩薩戒で禁じられていた飲酒・肉食や女犯を行い、盲目の女性である森侍者(森女)という妻や岐翁紹禎という実子の弟子がいました。

木製の刀身の朱鞘の大太刀を差すなど、風変わりな格好をして街を歩きまわりました。

これは「鞘に納めていれば豪壮に見えるが、抜いてみれば木刀でしかない」ということで、外面を飾ることにしか興味のない当時の世相を風刺したものでした。

親交のあった本願寺門主蓮如の留守中に居室に上がり込み、蓮如の持念仏の阿弥陀如来像を枕に昼寝をしました。その時に帰宅した蓮如は「俺の商売道具に何をする」と言って、二人で大笑いしました。

正月に杖の頭にドクロをしつらえ、「ご用心、ご用心」と叫びながら練り歩きました。

こうした一見奇抜な言動は、中国臨済宗の僧・普化など唐代の禅者に通じ、禅宗の教義における風狂の精神の表れだと言われています。

同時に、こうした行動を通して、当時の仏教の権威や形骸化を批判・風刺し、仏教の伝統化や風化に警鐘を鳴らしていたと解釈されています。

戒律や形式に囚われない人間臭い生き方は、民衆の共感を呼び、江戸時代には、彼をモデルとした

『一休咄』に代表される頓知咄(とんちばなし)を生み出す元となりました。

一休は能筆で知られる。また、一休が村田珠光の師であるという伝承もあり、茶人の間で墨蹟が極めて珍重されました。

著書(偽書を含む)に、『狂雲集』『続狂雲集』『自戒集』『一休骸骨』などがあります。

東山文化を代表する人物。

また、足利義政とその妻日野富子の幕政を批判したことも知られています。

とんちとまでは言いませんが、身分の高いバルトロ伯爵の無理難題をスザンナや伯爵夫人と一緒にあの手この手で切り抜け、全員を幸せに導いていく「フィガロの結婚」のフィガロとスザンナ。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791年)神聖ローマ帝国ザルツブルク大司教領ザルツブルク生まれ、神聖ローマ帝国オーストリア大公国ウィーン没

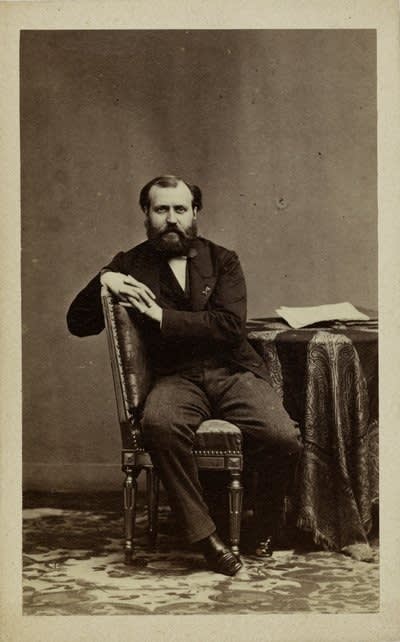

が、フランスの作家ボーマルシェ(1732-1799年)

が1778年に書いた戯曲を1786年オペラにしました。

オペラ台本

オペラ台本戯曲は封建貴族に仕える家臣フィガロの結婚式をめぐる事件を通じて、貴族を痛烈に批判し、たびたび上演禁止に遭いました。

特にルイ16世は

1754-1792年

1754-1792年「これの上演を許すくらいなら、バスティーユ監獄を破壊する方が先だ」

と激昂しました。

が、この戯曲に魅せられた人々からの強い要請を無視できず、ついには公演許可を出しました。

オペラはウィーンのブルク劇場

で1786年5月1日、モーツァルトが30歳の時に初演されました。

ある程度の好評を得ましたが、原作の貴族批判はおおむね薄められているとはいえ危険視する向きもあり、早々にビセンテ・マルティーン・イ・ソレル作曲によるオペラ『椿事』(Una cosa rara)に差しかえられてしまいました。

こうしてウィーンでは期待したほど人気を得られなかったものの、当時オーストリア領だったボヘミア(現在のチェコ)の首都プラハの歌劇場で大ヒットしました。

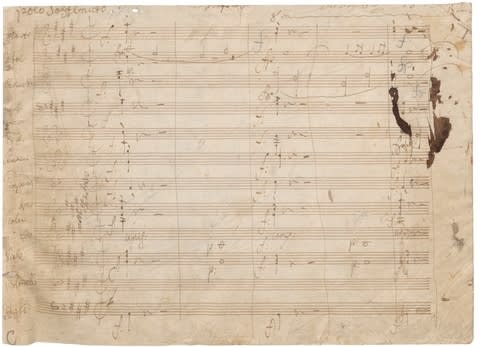

フィガロの結婚序曲冒頭部

フィガロの結婚序曲冒頭部バルトロ伯爵

は自分の領土の娘は結婚前に先に領主が初夜をしても良いという初夜権を復活して、フィガロの婚約者スザンナを狙っています。

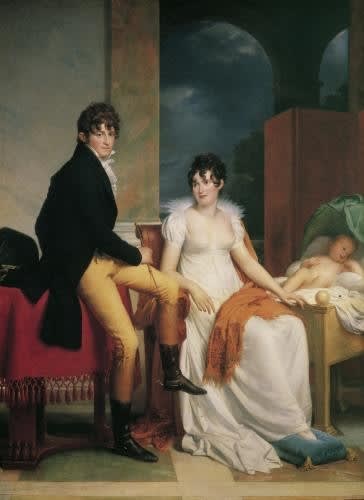

フィガロ

フィガロ スザンナ

スザンナ困り果てたフィガロは良い案を思いつきます。

村の娘たちをすべて集めて初夜権を一度は廃止したお礼を言いに行かせます。

伯爵は仕方なく今後も廃止することを約束します。

一方マルチェリーナはフィガロの借金を盾に結婚を迫ります。

フィガロに一泡吹かせたい伯爵は彼女と組みます。

まだスザンナを狙っている伯爵に伯爵夫人

伯爵夫人

と組んで、小姓のケルビーノ

ケルビーノに扮したサラ・ベルナール

に女装させ伯爵を誘惑し、動かぬ証拠を掴もうとします。

しかし、そこへ伯爵が登場。

ケルビーノを慌てて隠しますが怪しまれます。

第1幕:伯爵の登場でスザンナの椅子の背後に隠れるケルビーノ(19世紀、作者不詳の水彩画)

第1幕:伯爵の登場でスザンナの椅子の背後に隠れるケルビーノ(19世紀、作者不詳の水彩画)すんでのところでスザンナが入れ替わり、ケルビーノは窓から飛び降ります。

それを伯爵の従者に見られますがフィガロがそれは自分だ。スザンナに会いに行ったのだと言いくるめます。

さてマルチェリーナは借金の証文に書かれたフィガロの結婚の約束を裁判にかけ、フィガロは敗訴します。

しかし、そこでフィガロが捨て子であったことを話すと、フィガロがバルトロとマルチェリーナの子どもであることがわかります。

結婚の約束は無効になりマルチェリーナとフィガロは抱き合います。

そこへスザンナがやってきて浮気をされたと誤解しますが、みんなの説明で2人が親子であることがわかり一安心。

さてスザンナと伯爵夫人は一計を編んでいます。

2人は衣装を取替え、伯爵に手紙を書き、暗闇で伯爵夫人はスザンナのフリをして口説かれ、動かぬ証拠をつかみ伯爵を懲らしめてやろうというのです。

フィガロはスザンナが浮気をしているという噂を聞き、嘆きながらも懲らしめようとしていると、伯爵夫人に扮したスザンナに会います。

復讐に伯爵夫人を口説こうと思いますがすぐに声でスザンナだと気づきます。

しかし、知らないフリをして口説き、スザンナを怒らせます。

気づいていることを知らせ、すぐに仲直りします。

一方伯爵は、知らずに伯爵夫人扮するスザンナを口説きます。

伯爵夫人は正体を知らせ、バルトロは謝ります。

伯爵夫人は赦し、フィガロとスザンナは無事結婚することができ、幕となります。

フィナーレ