病院最後の日の朝食。

エビチリ定食1380円

大根餅もついてます

でお昼を頂いて帰りました。

ラヴェルの生家

左からエデュアール、母マリー、モーリス、父ジョゼフ

がハープと弦楽合奏のために作曲した『神聖な舞曲と世俗的な舞曲』とほぼ同時期の作品です。

薄い食パン、牛乳、パイナップル。オムレツ…かな?ミンチ肉がうっすら入っていました。

7日午前中に退院ということで、帰りました。

途中、上賀茂神社でお礼参り。

「手術無事終わりました。ありがとうございました。」

三条通り商店街の町中華、台湾風

エビチリ定食1380円

サラダと

大根餅もついてます

でお昼を頂いて帰りました。

「あ〜!娑婆に帰ってきた気分。」

とは言っても、まだ無理はできません。

安定するまで走るな飛ぶな

特に転ぶな〜っ!です。

つまり安静に。

こういう時は、やっぱり音楽!

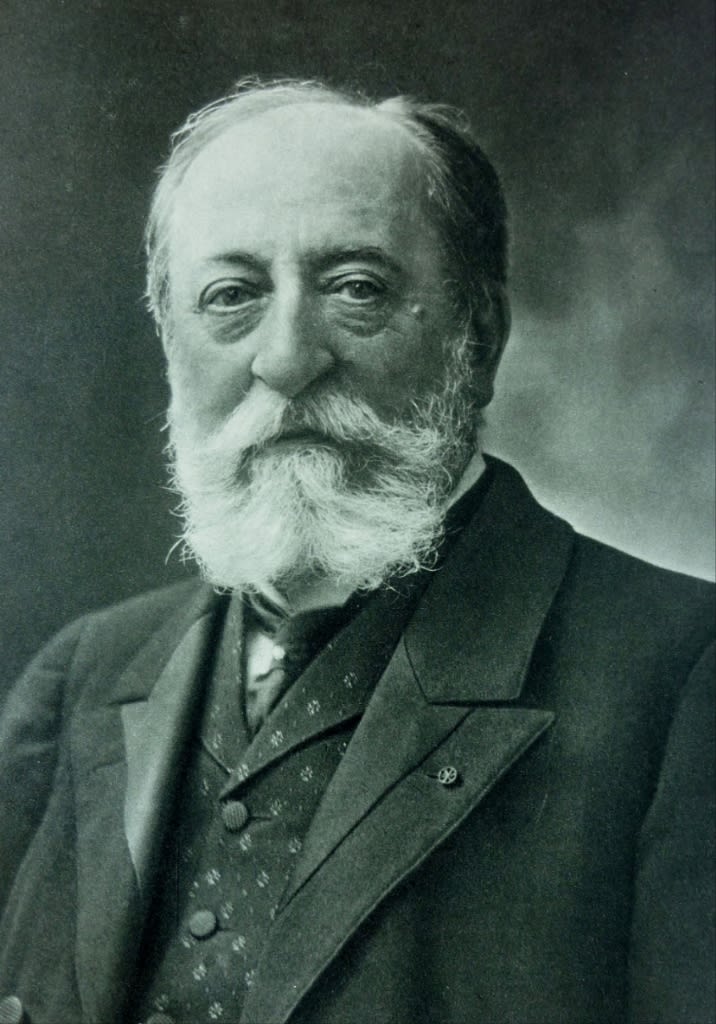

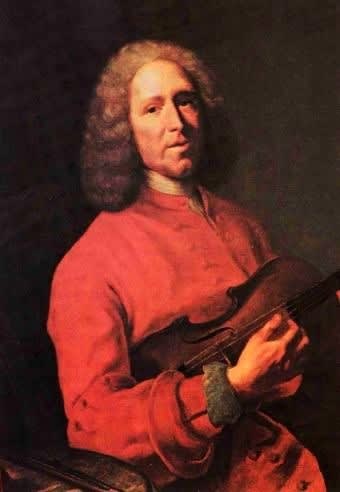

モーリス ラヴェル(1875-1937年)フランス共和国シプール生まれ、フランス共和国パリ没

フランス南西部、スペインにほど近いフランス領バスク地方のシブールで生まれました。

生家は、オランダの建築家により17世紀に建てられたもので、アムステルダムの運河に面する建物さながらの完全なオランダ様式を呈しています。

ラヴェルの生家

母マリー(1840年 - 1917年)はバスク人、父ジョゼフ(1832年 - 1908年)はスイス出身の発明家兼実業家でした。

同年6月に家族がパリへ移住したあと、弟エドゥアール(1878年 - 1960年)が生まれました。

左からエデュアール、母マリー、モーリス、父ジョゼフ

ラヴェル自身が生後3カ月しか滞在しておらず、後の25年間戻ることがなかったことから、バスク地方の表現への直接的な影響については議論がありましたが、母親に非常に親しみを感じ、その存在を通じてバスクの文化的な遺産を学び、最初の思い出は母親が彼に歌ったバスク民謡だったといいます。

サン・ジャン・ド・リュズのラヴェルの休日

成人になると、定期的にサン=ジャン=ド=リュズに戻り、休日を過ごしたり仕事をしたりしました。

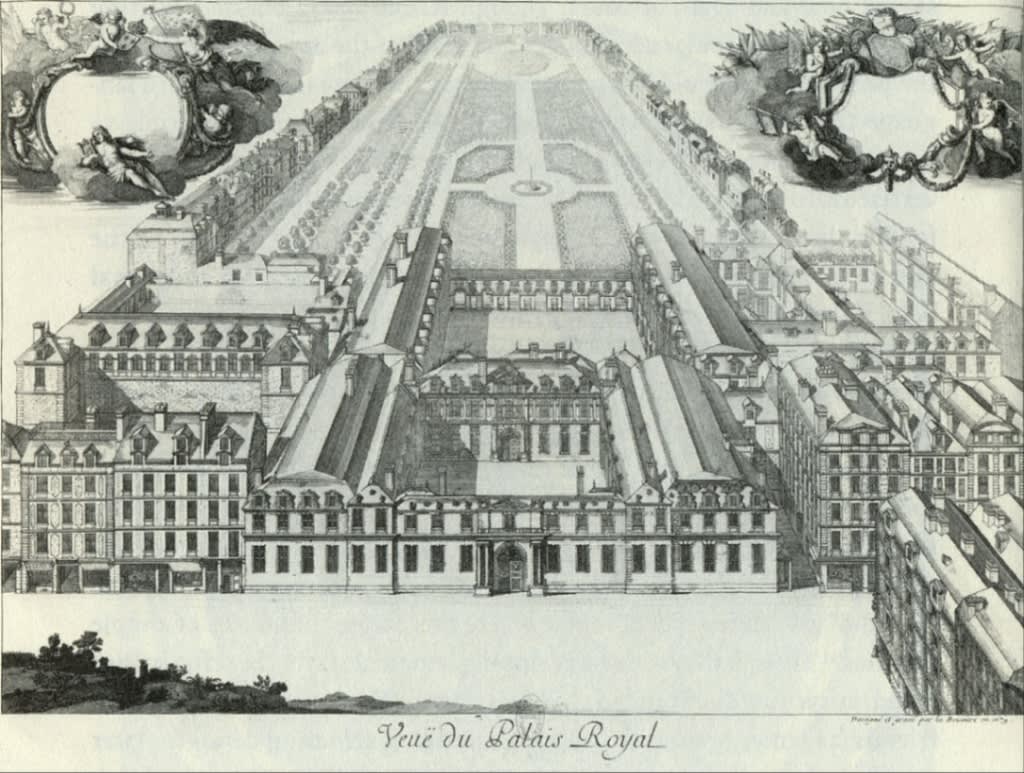

やがてパリ音楽院へ入学。

音楽院に在籍した14年のあいだ、ガブリエル・フォーレやエミール・ペサールらのもとで学びました。

1898年3月5日の国民音楽協会第266回演奏会から公式デビューを果たしたラヴェルは20世紀に先んじて作曲家として認められ、その作品は議論の対象となりました。

1901年、ラヴェルの個性が確立された『水の戯れ』 (Jeux d’eau) が書かれ、曲は当時の音楽的流行から自立したものとなりました。

1901年から1908年の間に多くの作品が生みだされました。 その中の一曲

『序奏とアレグロ』(Introducción et allegro, )

は、1905年に作曲した、ハープとフルート、クラリネットおよび弦楽四重奏のための七重奏曲。

エラール社のダブル・アクション方式のペダルつきハープの普及のために、依嘱された室内楽曲です。

初演は1907年2月22日に、フランス写真協会主催の演奏会においてパリで行われました。

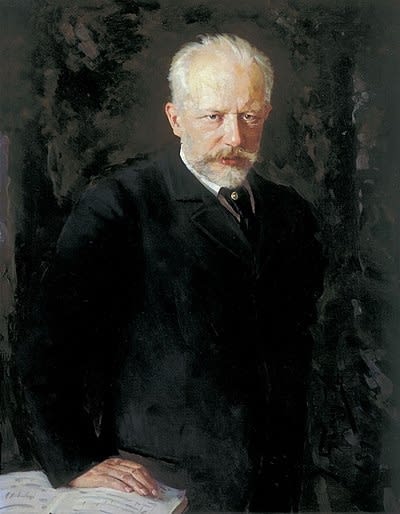

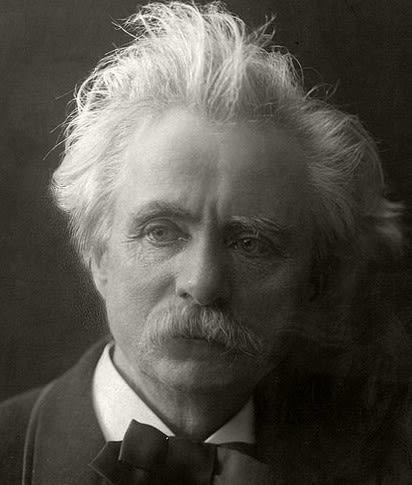

クロード・ドビュッシー(1862-1918年)

がハープと弦楽合奏のために作曲した『神聖な舞曲と世俗的な舞曲』とほぼ同時期の作品です。

ドビュッシーの作品の方はプレイエルの新型の半音階ハープの普及のために作曲された作品で、エラールはこのプレイエルの動きに対抗するためにラヴェルに依頼しました。

『神聖な舞曲と世俗的な舞曲』が実はエラールのハープでも演奏可能だったのに対し、『序奏とアレグロ』をプレイエルのハープで演奏するのはまったく不可能でした。

エラールのハープ

1820年エラール社のハープ(7音を半音ずつ上げることと下げることができます)

が現代のハープの原型となったのに対して、プレイエル

が現代のハープの原型となったのに対して、プレイエル

プレイエル社クロスストラングハープ、弦を増やすことで半音を出そうとしましたが演奏するのが難しかった

の発明品は忘れ去られてしまいました。

の発明品は忘れ去られてしまいました。

『序奏とアレグロ』は変ト長調、単一楽章のソナタ形式ふうの作品で、美しい2つの旋律主題を軸に繰り広げられています。

序奏は4/4拍子、主部はワルツ風の曲調となり3/4拍子。

ハープのやや長めの印象的なカデンツァも挿入されていて、室内楽編成によるハープ協奏曲のようです。