旧宅のガレージ…夫が育てている植物やクワガタ、メダカで占拠されています。

水草採集も

何かいる?

蛙が勝手に住みついたみたい。

カエルと言えば、先月預かったクロムウェルツノガエルの小雪姫。

久しぶりに飼い主さんに出会ったら、鳴き出したそうです。

人が見ている時はあまり鳴かないで夜中一匹になった時に鳴いているそうです。

動画送ってくれました。見たい人だけ見てくださいね。

ゲロゲロって、泣くのかと思ったら「わん。」「わん。」

子犬のような鳴き声でした。

そして…

鳴いたと言うことは、

そう男の子でした~🤣💦

小雪王子👑

チャンチャン🎶

ルートヴィヒ ヴァン ベートーヴェン(1770- 1827年)神聖ローマ帝国ケルン選定公領ボン生まれ、オーストリア帝国ウィーン没

が完成した唯一のオペラ「フィデリオ」op72

「フィデリオ」構想期

『レオノーレ』第1稿

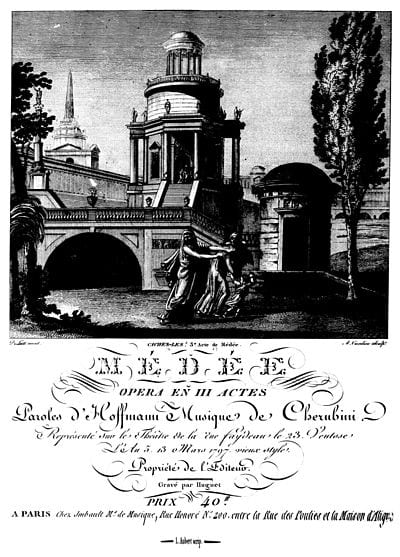

ブイイの原作は.トゥーレーヌで起こった事件を元に書かれました。

これを基に

1798年にピエール・ガヴォーによる『レオノール』、1804年にドレスデンで初演されたフェルディナンド・パエールによる『レオノーラ』が作曲されました。

その頃、ウィーンの主要歌劇場を手中に収めたブラウン男爵が腹心のゾンライトナーに原作をドイツ語に翻訳させ、ゾンライトナーを通じてベートーヴェンに作曲を依頼しました。

何度も書き直すなどの苦労もありましたが、だいたい1年ぐらいで完成され、初演は1805年10月15日に内定しました。

ところが、ナポレオン軍がウィーンに迫った(11月13日に占領)影響で、初演日は11月20日に繰り下げられました。

皇帝時代のナポレオン。近衛連隊長の制服を着用している(画:ダヴィッド

皇帝時代のナポレオン。近衛連隊長の制服を着用している(画:ダヴィッドベートーヴェンは『レオノーレ』というタイトルでの上演を主張しましたが、前2作との混同を避けるため、結局劇場側の推す『フィデリオ』のタイトルに決めました。

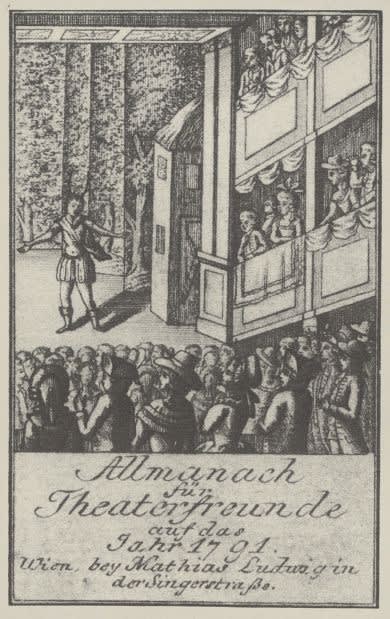

アン・デア・ウィーン劇場

でベートーヴェン自身の指揮により3日間上演されました。

しかし、何人かのベートーヴェンの友人と新聞記者を除けば、観客の大半がフランス軍兵士で、ドイツ語を理解できる兵士がいなかったこともあり大失敗に終わりました。

『レオノーレ』第2稿

この初演ののち、ベートーヴェンは友人の勧めに従ってこのオペラを改訂することに決めました。

シュテファン・フォン・ブロイニングの協力を得て、『レオノーレ』を2幕のオペラへと改作し、さらに序曲も新しいものへ差し替えました。

改訂は1805年暮れ頃から年明けにかけて行われ、1806年の3月29日にリッター・イグナーツ・ザイフリートの指揮により初演、4月10日に再演され、いずれも成功を収めました。

しかし、ベートーヴェンとブラウン男爵との間の金銭トラブルから、それ以上は公演されませんでした。このときの公演でも、ベートーヴェンのタイトル案『レオノーレ』は受け入れられなませんでした。

『フィデリオ』

第2稿による初演のあと、1810年に『フィデリオ』の楽譜が出版され、しばらく上演されることもありませんでした。

1810年頃からベートーヴェンの作品(例えば『ウェリントンの勝利』)が人気を博すようになり、ウィーンの劇場主や人気歌手がその人気に便乗しようと、ベートーヴェンに『フィデリオ』上演を盛んに打診するようになりました。

その中で、主要歌劇場ケルントナートーア劇場(ケルントネル門劇場)の運営を任されていたトライチュケの申し入れをベートーヴェンが台本の改訂を条件として受け入れ、同時に音楽の改訂も行われました。

改訂は1814年3月から5月の2か月間に行われ、その際、タイトルも『レオノーレ』に強くこだわることをやめて『フィデリオ』を受け入れることになりました。

初演は1814年5月23日に行われました。

当時ベートーヴェンは難聴が急速に進んでいました。

なのでミヒャエル・ウムラウフの手助けを借りながら自身で指揮をしました

序曲は、初演当時は作曲が間に合わず、『アテネの廃墟』序曲で代用されましたが、5月26日の上演から『フィデリオ』序曲を付して上演され、以後ウィーン会議のために来訪した諸侯のための上演を含め、1814年中に何度も上演されました。

オペラ「フィデリオ」op72

あらすじ

舞台は16世紀末、スペインのセビリャから数キロメートルほどのところの刑務所。

第1幕

フィデリオはレオノーレの変装した姿で権力者ピツァロに抵抗して囚われた夫フロレスタンを救いに刑務所に潜入しています。

フィデリオ(レオノーレ)役のイーダ・ヒードラー

フィデリオ(レオノーレ)役のイーダ・ヒードラー看守の娘マルツェリーネは「もし結婚してくれるなら」と頼むヤキーノに「絶対結婚しない、フィデリオ(レオノーレ)に夢中だから」と返事します。

フィデリオは、修理したばかりの鎖の重い荷物を運びながら入ってきます。看守のロッコはフィデリオの技術を褒めますが、彼の控えめな返答は、自分の娘の気を惹くためではないかと誤解します。

ロッコはフィデリオに、「知事がセビリャに出発したらすぐマルツェリーネと結婚して良い、」と言い、彼はさらに、「金が無ければ幸せになれない」とも言います。

フィデリオは金と同様に重要なものが欲しいとロッコに囚人の情報を聞き出します。

ピツァロが護衛と共に登場し、ロッコはピツァロにメッセージを渡します。

それには、「ピツァロが暴君であるという告発の調査のために、大臣が抜き打ちで明日来所する」と書かれていました。

ピツァロは、監禁されているドン・フロレスタンは死んだと思われているし、大臣が見つけられるはずはない。代わりに「すぐにもピツァロがフロレスタンを殺してやる」と言います。

彼はロッコに金を渡し、フロレスタンを殺すように言うが、ロッコは断ります。

かわりにピツァロは牢獄の中の古井戸の中に墓穴を掘るように命令します。墓穴ができたらロッコは音を出して知らせ、ピツァロは偶然を装って牢獄に入って自分でフロレスタンを殺す、と。

フィデリオはピツァロが筋書きを立てる様子は見ていましたが、声は聞こえず、彼女の心は波立ちますが、夫のことを考えて冷静さを取り戻します。

フィデリオは哀れな囚人たちが気持ちの良い天気を楽しめるよう、庭を散歩させてはどうか、とロッコに提案。

囚人たちはつかの間の自由を非常に喜び、嬉しそうに歌います。

ロッコが再び登場し、ピツァロが娘マルチェリーナとフィデリオの結婚を許し、ロッコの牢獄の巡視にレオノーレの同行も許されたと告げます。

そこへヤキーノとマルツェリーネが駆け込んできて、ロッコに、「ピツァロが、囚人たちの自由を見て怒り狂っている」と言います。

ロッコは、「王の命名日を祝っているのです。」と作り話をして、ピツァロに怒りを収めます。

ピツァロは「墓穴掘りを急ぐよう」に言い、囚人を再び牢屋に入れるように言います。

第2幕

フロレスタンは一人で、牢獄の奥深くの独房にいる。彼ははじめ、神への信頼を歌い、その次にフィデリオが自分を救いにやってくる幻想を見ます。

やがて彼は倒れて眠り込んでしまいます。

ロッコとフィデリオは彼の墓穴を掘りにやってきて、フロレスタンが眠っているのを見つけます。

フロレスタンが目覚め、フィデリオは彼に気づく。フロレスタンは、自分がピツァロに囚われていることを思い出し、自分の妻であるレオノーレ・フロレスタンにメッセージを送ってくれと頼みますが、ロッコはそれは不可能だと返事します。

フロレスタンはフィデリオ(レオノーレ)に気っきませんが、彼女は「天国で報われるだろう」と伝えます。

ピツァロは準備が整ったかを尋ねます。ロッコはそうだと言い、フィデリオに立ち去るように命じます。

ピツァロが短剣を振り回すと、フィデリオが物陰から飛び出してピツァロとフロレスタンの間に立ち、「フロレスタンを殺すならその前に、妻の自分を殺さなくてはならない」と言います。

ドン・ピツァロ(左)に立ち向かうレオノーレ(中央)、そしてフロレスタン。

ドン・ピツァロ(左)に立ち向かうレオノーレ(中央)、そしてフロレスタン。ピツァロは「二人を一度に殺すチャンスだ」と喜びます。

ちょうどその時、大臣の来訪を知らせるトランペットが聞こえます。

大臣ドン・フェルナンドは暴政は終わったと宣言します。

ロッコが、フロレスタンとレオノーレ(フィデリオ)とともに登場し、彼らを助けて欲しいとドン・フェルナンドに頼みます。

ロッコは、レオノーレが自分の夫を助けるために、変装してフィデリオとして働いてきたことを説明します。

マルツェリーネはショックを受けます。

ロッコはピツァロの殺人計画を話し、ピツァロは牢獄へ入れられます。

レオノーレの手によってフロレスタンが鎖から解き放され、群衆はレオノーレの夫に対する忠節を讃えて歌います。

レオノーレ「神様!なんていう瞬間でしょう。」

民衆のコーラス「良い妻を娶った者は」

、

、