京都医療センター藤森駅で降りるとに、晴れていたのに小雨、というより霙(みぞれ)。

傘を持っていかなかったのでコートのフードをかぶって行きました。

寒い!

前に来た時、川にいた鴨の姿も見えませんでした。

前に来た時、川にいた鴨の姿も見えませんでした。

学校帰りの小学生が年嵩の男の子に「雪降って寒いから、お前んち寄っていってもいい?」と聴いて「お前の家の方が近いやん。」と断られていました。

ぶっと吹いてしまった。

けれどなんだか気持ちはわかるなぁ。

寒いと人恋しいんだよね。

雪はあっという間にやみました。

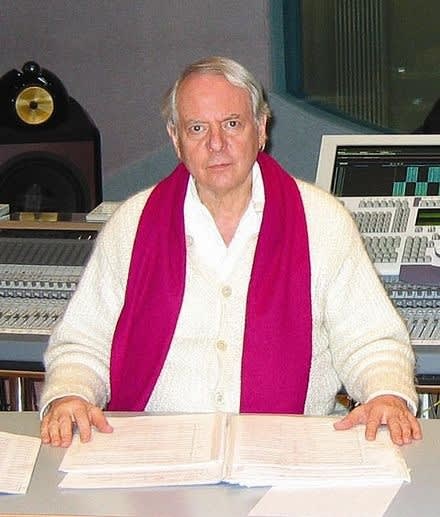

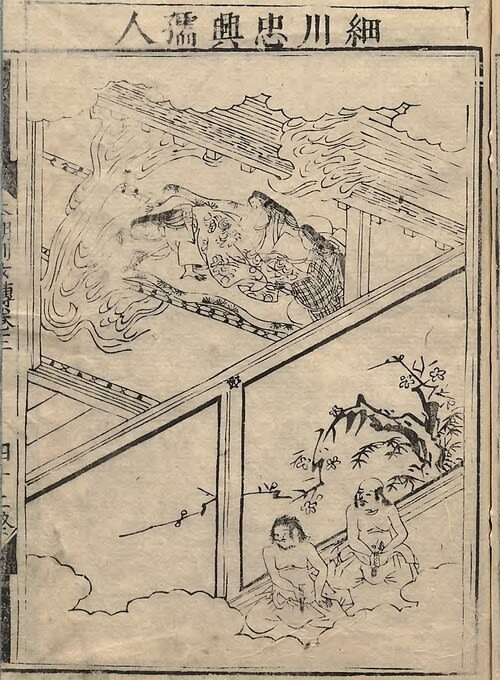

武満徹(1930-1996年)日本東京都生没

1961年

1961年1930年10月8日に東京市本郷区駒込曙町(現:文京区本駒込一丁目)で生まれます。

父は鹿児島県川内市(現:薩摩川内市)隈之城町出身で帝国海上保険勤務、祖父の武満義雄は政友会の鹿児島県幹事長を務め、第7回衆議院議員総選挙から第12回衆議院議員総選挙まで衆議院議員を連続6期15年務めました。

山口県出身の母麗子は祖父が漢学者。女学生時代からコレスポンデンスクラブに入り、外国人と積極的に文通したり、軍部批判を声高にしゃべったりする女性でした。

父は玉突きやダンスの得意な、かなりの放蕩者だった。会社へはあまり行きたがらず、「将来、徹を絶対に会社員にしてくれるな」と口にしていました。

武満が後年会社員を目指したのは、父の言葉への反発からでした

生後1ヶ月で、父の勤務先である満洲の大連に渡ります。

1937年(昭和12年)、小学校入学のために単身帰国、叔母の家に預けられ、東京市本郷区の富士前尋常小学校に入学、終戦まで7年間にわたって叔母の家で育てられました。

1938年(昭和13年)に父が病死。母は、父が亡くなった後上京するも、生計を立てるため武満とは別に暮らしたました。

叔母の家は「日本的に入り組んでいる家」(武満)で、株屋だった叔父はほとんど家に帰らず、道楽に明け暮れました。

年上の従兄が4人同居していて、下の2人に武満は影響を受けました。

叔母は生田流箏曲の師匠で、初期の習作的な作品「二つの小品」(1949年、未完)には箏の奏法の影響が見られるます。

1943年(昭和18年)、旧制の私立京華中学校に入学。

額から頭にかけての格好が飛行船に似ていたため、当時の渾名は「ツェッペリン」でした。

在学中の1945年(昭和20年)に埼玉県の陸軍食糧基地に勤労動員されます。

軍の宿舎において、同室の下士官が隠れて聞いていたリュシエンヌ・ボワイエが歌うシャンソン「聴かせてよ、愛のことばを」(Parlez-moi d'amour)を耳にして衝撃を受けます。

また戦争中は予科練を受験。戦争末期には「日本は敗けるそうだ」と語った級友を殴り飛ばした軍国少年でした。

戦後最初はサラリーマンを志していましたが、教練で点数が最低で「可」であったため、上級学級には進学できず、大学進学はあきらめ、同時に会社員もあきらめました。

終戦後に進駐軍のラジオ放送を通して、フランクやドビュッシーなど、近代フランスの作曲家の作品に親しむ一方で、横浜のアメリカ軍キャンプで働きジャズに接しました。

やがて音楽家になる決意を固め、清瀬保二に作曲を師事するが、ほとんど独学でした。

京華中学校卒業後、1949年(昭和24年)に東京音楽学校(この年の5月から東京芸術大学)

作曲科を受験。

この時期の作品としては清瀬保二に献呈された「ロマンス」(1949年、作曲者死後の1998年に初演)のほか、遺品から発見された「二つのメロディ」(1948年、第1曲のみ完成)などのピアノ曲が存在します。

1950年(昭和25年)に、作曲の師である清瀬保二らが開催した「新作曲派協会」第7回作品発表会において、ピアノ曲「2つのレント」を発表して作曲家デビューします。

この曲は当時の音楽評論家の山根銀二に「音楽以前である」と新聞紙上で酷評されます。

この頃、詩人の瀧口修造と知り合い、「2つのレント」の次作となるヴァイオリンとピアノのための作品「妖精の距離」(1951年)のタイトルを彼の同名の詩からとりました。

瀧口の下に多方面の芸術家が参集して結成された芸術集団「実験工房」の結成メンバーとして、作曲家の湯浅譲二らとともに参加、バレエ「生きる悦び」で音楽(鈴木博義と共作)と指揮を担当したほか、ピアノ曲「遮られない休息I」(1952年)などの作品を発表しました。

「実験工房」に参加した頃より、映画、舞台、ラジオ、テレビなど幅広いジャンルにおいて創作活動を開始、森永チョコレートのコマーシャル(1954年)などを手がけました。

これらの作品のいくつかには、ミュジーク・コンクレート(

人や動物の声、鉄道や都市などから発せられる騒音、自然界から発せられる音、楽音、電子音、楽曲などを録音、加工し、再構成を経て創作されます)の手法が生かされているほか、実験的な楽器の組み合わせが試みられています。

前衛的な手法から、ポップなもの、後に『うた』としてシリーズ化される「さようなら」(1954年)、「うたうだけ」(1958年)のような分かりやすいものまで幅が広がっています。

この間、私生活においては「2つのレント」を発表した際にチケットをプレゼントした若山浅香(劇団四季女優)

と1954年に結婚しました。

病に苦しんでいた武満夫妻に團伊玖磨

は鎌倉市の自宅を提供して横須賀市に移住しました。

1957年(昭和32年)、早坂文雄(1955年没)に献呈された「弦楽のためのレクイエム」を発表。日本の作曲家はこの作品を黙殺したが、この作品のテープを、1959年に来日していたストラヴィンスキー

が偶然NHKで聴き、絶賛し、後の世界的評価の契機となりました。

1958年に行われた「20世紀音楽研究所」(吉田秀和所長、柴田南雄、入野義朗、諸井誠らのグループ)の作曲コンクールにおいて8つの弦楽器のための「ソン・カリグラフィI」(1958年)が入賞したことがきっかけとなり、1959年に同研究所に参加。2本のフルートのための「マスク」(1959年)、フルート、テルツギター、リュートのための「リング」(1961年)などを発表します。

大阪御堂会館

で行われた「リング」の初演で指揮を務めた小澤征爾とは、以後生涯にわたって親しく付き合うことになります。

この時期の作品では、ほかに日本フィルハーモニー交響楽団からの委嘱作品「樹の曲」(1961年、「日フィルシリーズ」第6回委嘱作品)、NHK交響楽団からの委嘱作品「テクスチュアズ」(1964年、東京オリンピック芸術展示公演)などがあります。

この「テクスチュアズ」で日本人作曲家として初めてインターナショナル・ロストラム・オブ・コンポーザーズでグランプリを受賞。武満の名声は一気に跳ね上がりました。

1960年代には小林正樹監督の『切腹』(1962年、第17回毎日映画コンクール音楽賞受賞)、羽仁進監督の『不良少年』(1961年、第16回毎日映画コンクール音楽賞受賞)、勅使河原宏監督の『砂の女』(1964年、第19回毎日映画コンクール音楽賞受賞)、『他人の顔』(1966年、第21回毎日映画コンクール音楽賞受賞)などの映画音楽を手がけ、いずれも高い評価を得ています。

1962年(昭和37年)にNHK教育テレビ『日本の文様』のために作曲しました。

1963年作曲「雪」Le neige

1963年は武満の「うた」がたくさん生み出された年でした。

この曲は映画「白と黒」の主題歌でフランス語の詞。詞を書いたのは美術評論家の瀬木慎一で、映画では岸洋子によって歌われました。

『白と黒』(しろとくろ)は、1963年の日本のミステリー・サスペンス映画。橋本忍のオリジナル脚本を堀川弘通監督が映画化しました。

雪 La Neige

Il neigeait, il neigeait

Quand il se fut eloigne

Elle pleure de nouveau

Apres la nuit blanche

Une autre nuit blanche

雪が降っていた、雪が降っていた

おとこが離れていったとき

おんなはまた泣き出す

白い夜のあとの

もうひとつの白い夜

**:**