韓国2日目。部屋でロッテモールで買った野菜総菜を食べました。

明日ナイキのスニーカーででると行ったら買ってくれました。

よく聞いたら1stクラス…この電車オタク!

都会ばかり見てきましたが、さすがに電車で見る景色は田園や川。

練習後

東横インの近くの餃子専門店でエスカルメンバーと夕食。

焼き餃子と蒸し餃子

水餃子

豚まん食べてお腹いっぱい。

お昼食べられなかったからね。

最近の韓国のクラッシック音楽事情についてハンギョレ新聞の記事がありました。

2015年錦湖英才コンサートのポスターに載った11歳のイム・ユンチャン=錦湖アートホール提供//ハンギョレ新聞

イワノフカでピアノ協奏曲第3番の作曲に取り組むラフマニノフ

その後、少し部屋で練習した後、(案外音は響きません。苦情が来たらすぐやめるつもりでフルパワーではない音量で)

ソウルまで電車で移動。

その後特急の乗り換え2時間。

大邱市へ。

特急を待っている間にロッテOUTLETモールで靴買いました。

明日ナイキのスニーカーででると行ったら買ってくれました。

本当にスニーカーにしようと思ってたんだけれど…「そんなんだめだろ。」と言われるとあかん気がしてきて買ってしまいました。

旧駅は日本軍が建てたものだそうです。

中之島の日本銀行とそっくり。

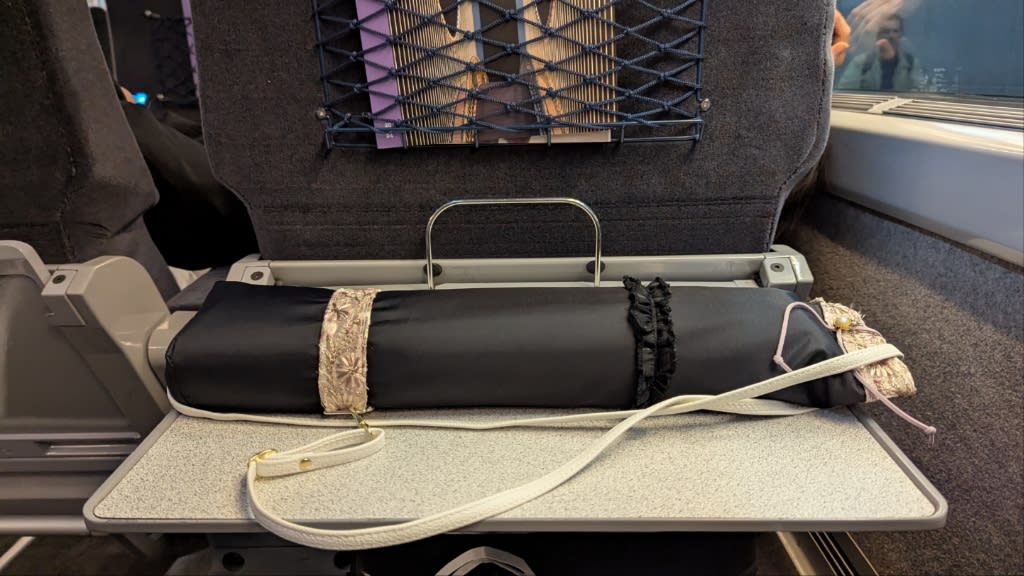

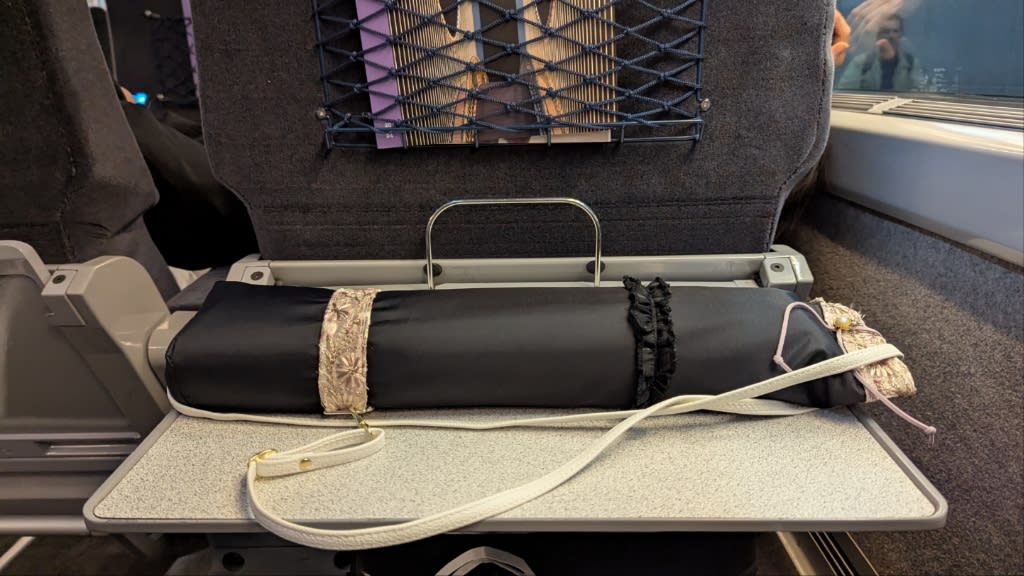

特急はなかなか快適。

シート、席幅が広くてゆったりしています。

「フランスの車両をモデルにしたんだ。」

よく聞いたら1stクラス…この電車オタク!

Wi-Fi、食事車両が使えると言うので行ってくれましたが、

ナッツとソルトクッキーのセットとペットボトルの水200mlサイズでした。

都会ばかり見てきましたが、さすがに電車で見る景色は田園や川。

山はトンネルがたくさんあって日本の山陽道みたいな感じかな。

大邱市着いたら今日やって来る組と合流。

夕方は練習です。

練習後

東横インの近くの餃子専門店でエスカルメンバーと夕食。

焼き餃子と蒸し餃子

水餃子

豚まん食べてお腹いっぱい。

ビール無しの店でしたが、美味しくって大満足。

お昼食べられなかったからね。

最近の韓国のクラッシック音楽事情についてハンギョレ新聞の記事がありました。

音楽院でのきめ細やかな教育の他にも、オーディションで選ばれた才能ある若者を音楽英才アカデミーという教育機関に集め、集中的に学ばせると言う方法で世界コンクールの優勝者を多数輩出しています。

ハンギョレ新聞

https://japan.hani.co.kr/arti/culture/43817.html

若き天才の一人、「イム・ユンチャン

2015年錦湖英才コンサートのポスターに載った11歳のイム・ユンチャン=錦湖アートホール提供//ハンギョレ新聞

も英才教育システムの恩恵を受けた。7歳で「友達がテコンドーの道場に通っている間、何もせずにはいられなかったので、マンション近くの商店街にあったピアノ教室に通った」という彼は、小学校2年生の時、偶然芸術の殿堂音楽英才アカデミーの広告を見てオーディションに参加し、合格した。そのように入った音楽英才アカデミーで、後れを取っていた基礎を固め、着実に実力を積んでいった。13歳の2017年からは、韓芸総付設の英才教育院で、ピアニストのソン・ミンスに師事し、急成長した。彼は2021年に韓芸総に正式入学し、国内だけで着実に専門的な教育を受けている。」ハンギョレ新聞

セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・ラフマニノフ( Серге́й Васи́льевич Рахма́нинов, Sergei Vasil'evich Rachmaninov、1873- 1943年)

ロシア帝国ノブゴロド県セミュノヴァ生まれ、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス没

イワノフカでピアノ協奏曲第3番の作曲に取り組むラフマニノフ

ピアノ協奏曲第3番ニ短調作品30は、

1909年の夏にタンボフ州イワノフカの別荘で、同年秋に予定していた第1回アメリカ演奏旅行のために作曲されました。

全曲の完成は同年9月23日のことでした。

時間の制約からラフマニノフはこの作品をロシア内で練習することができず、アメリカ合衆国に向かう船の中に音の出ない鍵盤を持ち込んで練習を仕上げたそうです。

同年11月にアメリカで初演された後、1910年にグートヘイリ社により出版され、作品はヨゼフ・ホフマン(1876-1957年)」に献呈されました。

後にラフマニノフはこの曲をカットして演奏するようになりました。

1939年から翌年にかけて行われた録音でも、カットした版で演奏しています。

かつては他のピアニストもこれに倣って一部をカットして演奏することが多かったのですが、

最近ではカットせずに演奏されることが多いです。