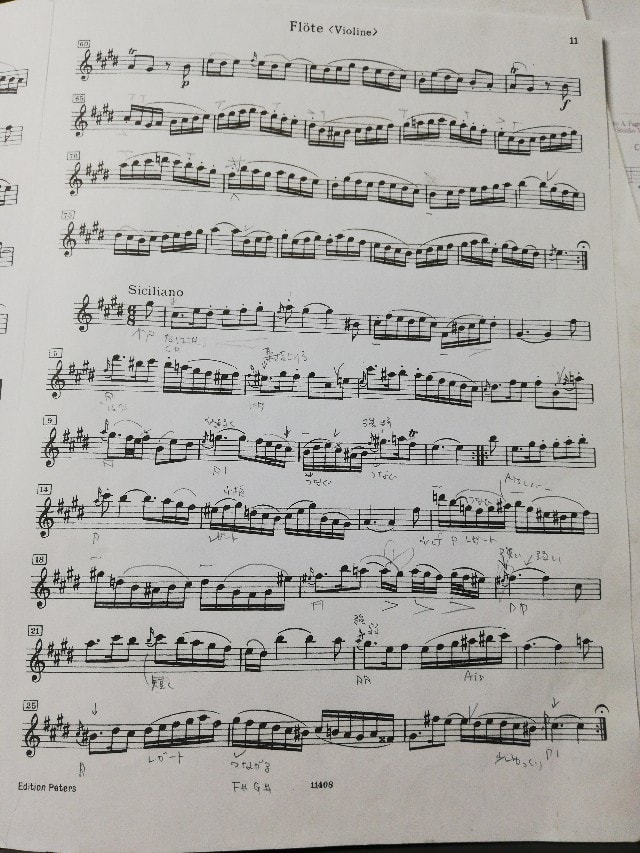

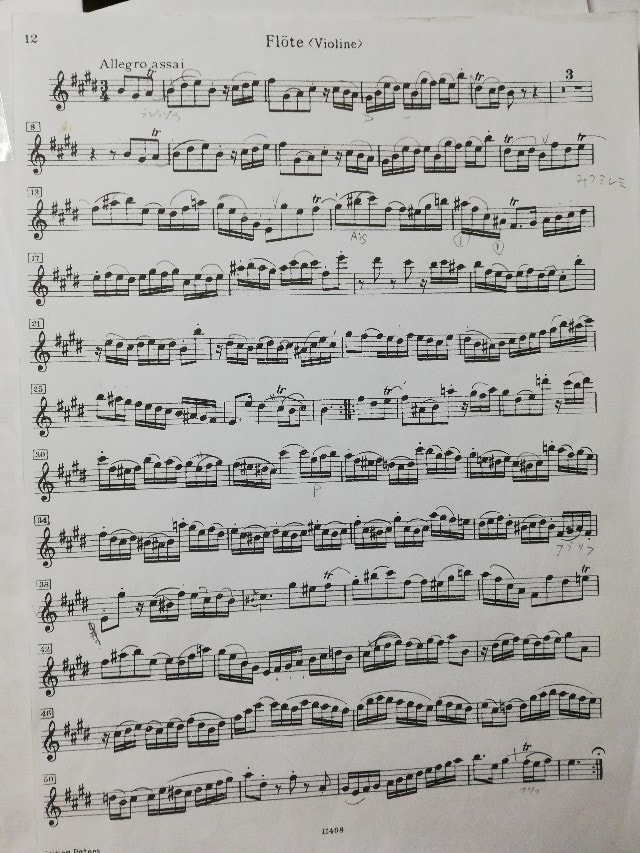

月曜日の夜は、梅田のドルチェ楽器で有田先生の音楽講座に出席しました。

『ベーム システム フルートの登場前夜!

そして今日までの流れの中で…』

フルートの歴史を5期に分けて、解説。

1)Renaissance Fluteの時代 15世紀末~17世紀中頃 (音楽のルネッサンスはミケランジェロの百年後)円筒管 key無し 唄口1つに6穴

2)Baroque Fluteの時代17世紀後期~18世紀中頃

円錐管 1~2keys 3-4pieces (バッハ ビヴァルディ)

3)Classic Fluteの時代

18世紀中頃~19世紀初期

円錐管1~8keys 4pieces 内径が細く テーパーが鋭く

倍音が出やすく、高音が出やすくなる

(ハイドン ベートーベン モーツァルト)

4)Romantique Fluteの時代19世紀初期~20世紀初期 円錐管 4~多鍵(8keys以上) 3.4pieces

a)1831年システム~『1832年ベームシステム』円錐形 リングキー3pieces

b)『1847年 ベームシステム』木製or金属製ベームキーシステム

(マーラーの死まで)

5)『1847年ベームシステムフルート』は世界に広がる。

1888年 W Haynes

1923年 村松孝一ー1957年法人化

1927年VQ Powell

など

全ては書けません。

手前から、1~10番まで数字が振ってあります。

1)Godfroy clair aine(Vincent Hypolite)

8keys 1929 Paris

2)Godfroy Vincent Hypolite et Louis-esprit Lot

1832 system Boehm 1838 Paris

3)Tulou Jean-Louis

Flute Perfectionee

1840 Paris

4)Lot Louis-esprit

Silver Boehm 1847 system flute No.136

1856 Paris

5)Boehm Mendler

Silver Boehm 1847system flute ca1880

6)Lot Louis=Ernest Chambile

Silver Boehm1847system flute

No.8618 1913 Paris

心に残ったエピソードは、Tulouが学長だったパリ音楽院では、1839年から40年にかけてベーム式フルートを入れるかどうか4回も審議され、結局は退けられ、Tulouが退官する1858年まで採用されることはなかった。

理由は音程はより正確ではあるけれど、「音楽的」ではない。ということでした。

これは結構有名な話ですが、旧態依然としたTulouを初めとした頭の固い人たちの功罪だろうと思っていましたが、演奏を聞いてびっくりしました。

多彩な音色、柔軟な表現力、発音の良さ。

と先生はテキストに示していますが、どこまでもppに吹け、ポルタメントのための指使い。

胸を打つ繊細で複雑な美しさ。

木は有機物で250年乾燥させたものを使います。

その木の持つ複雑さが、複雑な音色を作るのです。

金属のフルートにすることによって、得たものがありますが、失ったものもある。ということが、実感を持って迫ってきました。

Boehm自身も、その事に気づいていて、合金の純度で複雑さを出せないかとルイ ロットに発注依頼し続けていたそうです。

2番、4番のフルートも不純物の混じった金属で作られていて、何が混ぜられているのか、謎だそうです。

過去のものへの尊敬、リスペクトと先生は言って おられました。

私は、過去、多くの人がこのように繊細な違いを聞き分け楽しんでいたことを思うと、今と比べて豊かになったのかどうか?

衝撃を受けました。