先日足助の町に行きましたが、家族でも行きたいとの要望が起こり、再び出かけることになりました。

蔵の中ギャラリー

先回と同じように巴橋を渡り、信号を渡って、西町を通り、さらに右に折れて、今後は中橋を渡って、新町の通りを入った所に「マンリン書店」という本屋さんがありました。その横の細い道を進んでいきますと、「蔵の中ギャラリー」という小さなコーヒー屋さんがありました。

なかは、とてもしゃれた雰囲気でした。

奥の扉の向こうは、ギャラリーになっていました。現在は、吉川千香子さんという方の作品が展示してありました。作品は残念ながら撮影することはできませんでしたが、「かわいい」と絶賛でした。

わたしは、コーヒーとケーキをいただきました。

莨屋(たばこや) 塩座

さて、先回は訪れなかったお店がありました。「莨屋(たばこや) 塩座」というお店です。パンフレットによれば、「塩の道、足助の塩問屋です。おむすびが美味しくなる塩【足助直し塩】を是非どうぞ。」ということでした。お店の人がいらっしゃったので、お話を聞くことができました。

お店の人の話

「足助には、三河の海から来た塩や瀬戸内海の塩などが集められます。大きな俵で船で運ばれた塩は、ここで陸地での運送のために、馬に載せることができる小ぶりの俵に詰め替えられます。そのときに『塩直し』といって、それぞれの地方の塩をブレンドしたのです。そして、改めて『足助塩』として信州に運ばれたのです。塩をブレンドするというのは、当時としては珍しいことだったようです。」

たいへん勉強になりました。

井筒亀(いづかめ)

お昼は「井筒亀(いづかめ)」というお店でいただきました。

うなぎで有名なお店だそうですが、季節が違うので、天丼などをいただきました。えびが大きいと好評でした。

蔵の中ギャラリー

先回と同じように巴橋を渡り、信号を渡って、西町を通り、さらに右に折れて、今後は中橋を渡って、新町の通りを入った所に「マンリン書店」という本屋さんがありました。その横の細い道を進んでいきますと、「蔵の中ギャラリー」という小さなコーヒー屋さんがありました。

なかは、とてもしゃれた雰囲気でした。

奥の扉の向こうは、ギャラリーになっていました。現在は、吉川千香子さんという方の作品が展示してありました。作品は残念ながら撮影することはできませんでしたが、「かわいい」と絶賛でした。

わたしは、コーヒーとケーキをいただきました。

莨屋(たばこや) 塩座

さて、先回は訪れなかったお店がありました。「莨屋(たばこや) 塩座」というお店です。パンフレットによれば、「塩の道、足助の塩問屋です。おむすびが美味しくなる塩【足助直し塩】を是非どうぞ。」ということでした。お店の人がいらっしゃったので、お話を聞くことができました。

お店の人の話

「足助には、三河の海から来た塩や瀬戸内海の塩などが集められます。大きな俵で船で運ばれた塩は、ここで陸地での運送のために、馬に載せることができる小ぶりの俵に詰め替えられます。そのときに『塩直し』といって、それぞれの地方の塩をブレンドしたのです。そして、改めて『足助塩』として信州に運ばれたのです。塩をブレンドするというのは、当時としては珍しいことだったようです。」

たいへん勉強になりました。

井筒亀(いづかめ)

お昼は「井筒亀(いづかめ)」というお店でいただきました。

うなぎで有名なお店だそうですが、季節が違うので、天丼などをいただきました。えびが大きいと好評でした。

塩屋さんとは足助の歴史の話をしていたのですね。次に伺った時はぜひお塩を買って帰りましょう。

コメントありがとうございます。

足助の塩は、美味しいそうです。明治時代から足助を通って信州に行く道を飯田街道といいましたが、別名『塩の道』とも呼ばれていたそうです。『塩の道』は、けっこうどこにでもある名前で、それだけ塩は生活の必需品だったのですね。

福井の私が住んでいるところにも、「塩」に関係した古道があったと聞きます。

今は全くおもかげは残っていませんが、「シュウリ(塩売り)」街道と呼んでいた道が集落の北側の端に東西に通っていました。

村と村をつなぐ道だったようで、行商の人が荷籠を背負って通った道と聞いています。

子供時代は何のことやら全く分かりませんでしたが、今になるとその意味も分かってきて、昔の人が使った言葉に味わいがあって、とても懐かしく思います。

コメントありがとうございます。

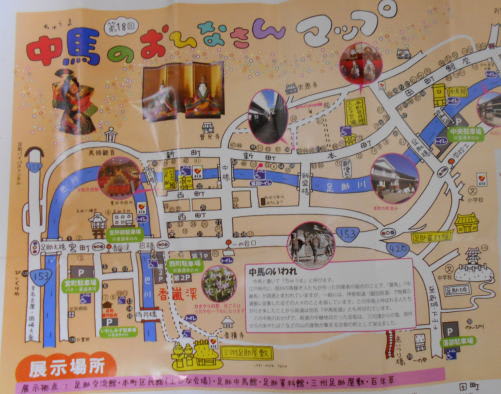

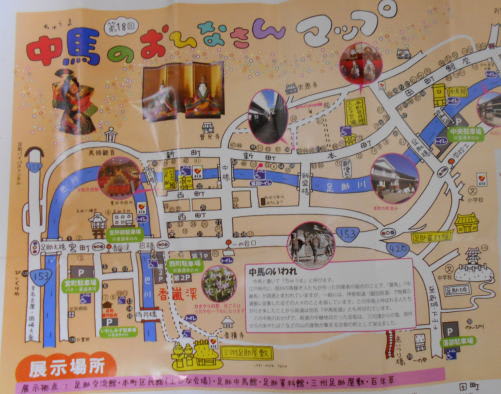

実は私も同じ思いです。同じ道「シユリ」街道を念頭において、この足助の道を考えていました。ほかに「中馬(ちゅうま)街道」という呼び名もこの街道にはあります。何のことかと思いましたが、街道を馬で物資輸送する人で栄えていたことからつけられた名称だそうです。中馬は、既成の荷物問屋を通さずに行われました。江戸時代から明治時代に栄えた物資輸送のやり方だそうです。

江戸時代の街道の様子を調べていきたいとも思いました。