さて、大沼城址を降りてもまだ時間的に余裕があったので、近くの孫根城址を見学することにしました。

孫根城とは

案内板から

(前略)梶氏系譜によると、初代城主は梶金平信勝で、天文5年(1536)7代城主与吉郎信家のとき、足利の軍勢に攻め落とされました。その後の城主本多定之進忠知の代の元亀2年(1571)、孫根城は、甲斐の武田軍に攻められて落城しました。城主忠知は無住となっていた大沼の青松院に逃れ、出家して円教と改名し、青松庵を修復して寺名を本多山等順寺と改めたと伝えられています。

ここも武田氏に攻められています。

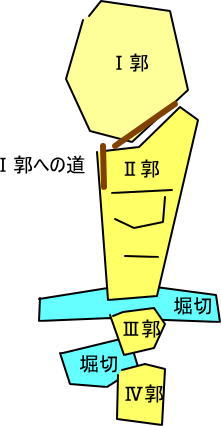

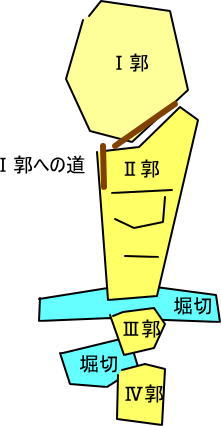

孫根城の大まかな概要図

堀切

Ⅲ郭とⅣ郭の間の堀切

Ⅱ郭とⅢ郭の間の堀切

階段状で石積みのあるⅡ郭

Ⅱ郭は不思議な構造になっていて、階段あるいは腰曲輪のようになっています。そのはじめの段(Ⅰ郭から見れば4段目)の下に石積みがありました。「愛知の山城ベスト50」では、Ⅱ郭の2段目に石積みがあるとのことでしたが、確認できませんでした。

Ⅱ郭4段目の下の石積み

Ⅱ郭をどんどん登っていきますと、Ⅰ郭に突き当たります。左側に土塁のようなⅠ郭への登坂路のような遺構がありました。これを右に曲がってⅠ郭に入るようになっていました。

Ⅰ郭

Ⅰ郭の案内標識

孫根城は、迷わないように道しるべが要所要所にあり、大変見学しやすかったです。恐れていたヘビも出ませんでした。

孫根城とは

案内板から

(前略)梶氏系譜によると、初代城主は梶金平信勝で、天文5年(1536)7代城主与吉郎信家のとき、足利の軍勢に攻め落とされました。その後の城主本多定之進忠知の代の元亀2年(1571)、孫根城は、甲斐の武田軍に攻められて落城しました。城主忠知は無住となっていた大沼の青松院に逃れ、出家して円教と改名し、青松庵を修復して寺名を本多山等順寺と改めたと伝えられています。

ここも武田氏に攻められています。

孫根城の大まかな概要図

堀切

Ⅲ郭とⅣ郭の間の堀切

Ⅱ郭とⅢ郭の間の堀切

階段状で石積みのあるⅡ郭

Ⅱ郭は不思議な構造になっていて、階段あるいは腰曲輪のようになっています。そのはじめの段(Ⅰ郭から見れば4段目)の下に石積みがありました。「愛知の山城ベスト50」では、Ⅱ郭の2段目に石積みがあるとのことでしたが、確認できませんでした。

Ⅱ郭4段目の下の石積み

Ⅱ郭をどんどん登っていきますと、Ⅰ郭に突き当たります。左側に土塁のようなⅠ郭への登坂路のような遺構がありました。これを右に曲がってⅠ郭に入るようになっていました。

Ⅰ郭

Ⅰ郭の案内標識

孫根城は、迷わないように道しるべが要所要所にあり、大変見学しやすかったです。恐れていたヘビも出ませんでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます