日近城の堀切

久しぶりのお天気に恵まれました。今だ!と張り切って史跡めぐりを敢行しました。目的地は、岡崎市の日近城です。しかし、やはり夏場の山城はきつい、暑いです。登城口から曲輪1までほんの10分から15分程度なのですが、息があがってしまいました。

日近城とは

「愛知の山城ベスト50」によれば、築城は文明年間で、作手(つくで)にいた奥平貞昌が西への進出の拠点として造ったようです。城はそのあと、弟の貞直が営んだようです。奥平氏といえば、長篠城を武田勢から守ったあの奥平氏です。そのときの武将は奥平信貞です。(系図右端)日近城の祖奥平貞直は、信昌のおじいさんの弟になります。(ただし、広島城「諸国古城の図」の日近城のコメントでは、「貞昌の子直定が」日近奥平氏の始まりとしています。)

登城口

日近城の南東に広祥寺というお寺があり、それを過ぎてすぐに案内の看板がありました。ここが登城口です。この看板のすぐ上は、駐車場でした。しかし、登ってみると、道は猪の侵入を防ぐ柵や網で何箇所も遮断されていました。たまたま地域の方が見えて、通らせていただきましたが、もし地域の方がいなければ、断念しなければなりませんでした。

降りてから気付いたことですが、広祥寺の墓のほうからは、階段が設けられており、遮蔽するものがなく、すんなりと登ることができそうでした。

日近城全景、左は広祥寺

おふうの墓

さて、城に登る前に「おふうの墓」を参拝しました。おふうとは、日近奥平2代目貞友のむすめです。人質として武田氏にとらわれていましたが、奥平貞友が家康側についたために武田方によって鳳来寺で処刑されてしまったそうです。さらし首となっているのを奥平の家臣がひそかに持ち帰り、この地に葬ったそうです。

向かって左がおふう、真ん中がおふうの祖母貞子、右が仙千代(宗家の子ども)

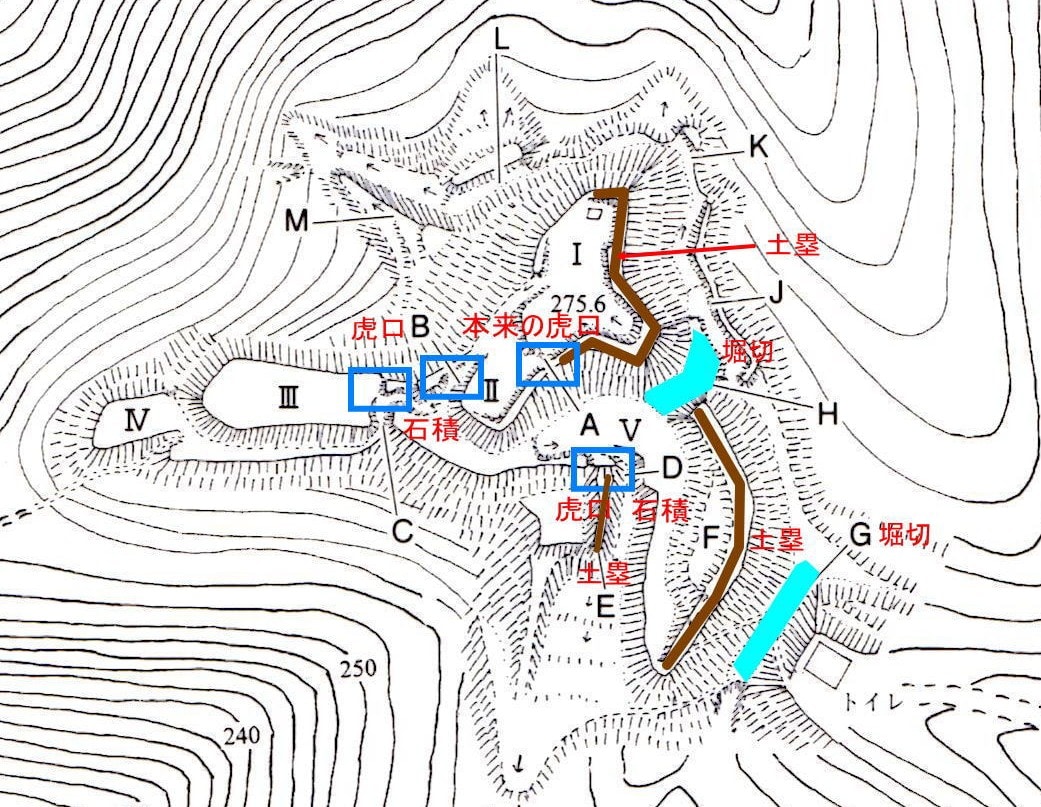

日近城縄張り図、「愛知の山城ベスト50」作図 高田徹氏)

曲輪Ⅰまでは、短い距離でしたが、暑さのために何度か足を止めていきました。

曲輪Ⅳ

とても小さな曲輪でした。

曲輪Ⅲ

やや大きい曲輪でした。

虎口

上の図で、虎口Bか虎口Cにあたります。線で囲ったところは大きな石です。

曲輪Ⅰ

この虎口を入っていくと、曲輪Ⅱ、曲輪Ⅰに着きます。

曲輪Ⅰは小さな神社になっていました。右の常夜灯、案内板の後ろは、土塁になっています。ずっと、曲輪Ⅰの半分ほどを巡っていました。

曲輪Ⅰにあった案内掲示板

堀切

曲輪Ⅰから降りて曲輪Ⅴのほうに行きますと、曲輪Ⅰから南に伸びている土塁がありました。そして、土塁を降りて、堀の底を北へ上がっていくと、その土塁と曲輪Ⅰを遮断する立派な堀切がありました。(図の堀切H)

堀切H(右が曲輪Ⅰ、左が土塁)

ということで、暑い中、日近城を見学しましたが、なかなか立派な山城でした。しかし、暑いときは山城は避けたほうがよさそうです。

コメントありがとうございます。

厳しい励ましのお言葉、ありがとうございました。

暑さにも負けず、頑張りたいと思います。

vivianさんも健康に留意して山登り、お城めぐりのほうをお楽しみください。

今日は、岡崎市の史跡を拝見しました。岡崎市には史跡が数多くありますね。わぁ~凄い凄いと夢中になりました。有難うございました。

コメントありがとうございます。

平地のお城めぐりは、石垣のあるお城が多いので、それはそれで行きたいと思っています。山城は、また違った趣がありますので、それぞれ自分の関心にあわせて、見学したいと思います。

見学したらアップします。

コメントありがとうございます。

セミは少し前から愛知のほうでも鳴いています。現在は台風が接近中でせっかくの土日がどうなるやら、心配なところです。

家康没後400年ということで、徳川美術館(名古屋市)で、今イベントをやっているようです。まだ行ってないので、行けたらいいなと思っています。