意外に人気の高い梶田半古の作品ですが、それは「彼の門下からは小林古径、前田青邨、奥村土牛、新井勝利、夏目利政、山内神斧、高木長葉らが出ており、近代日本画を語る上で重要な位置にいるにもかかわらず、展覧会出品作も含め作品の所在がつかめない場合が多く研究が進んでいない。」ということに起因しているようです。

本作品は席画のような簡便な作品ですが、珍しく歌の添えられている作品となっています。

あさ可ほ 梶田半古筆 その3

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 共箱

全体サイズ:縦1887*横312 画サイズ:縦1009*横235

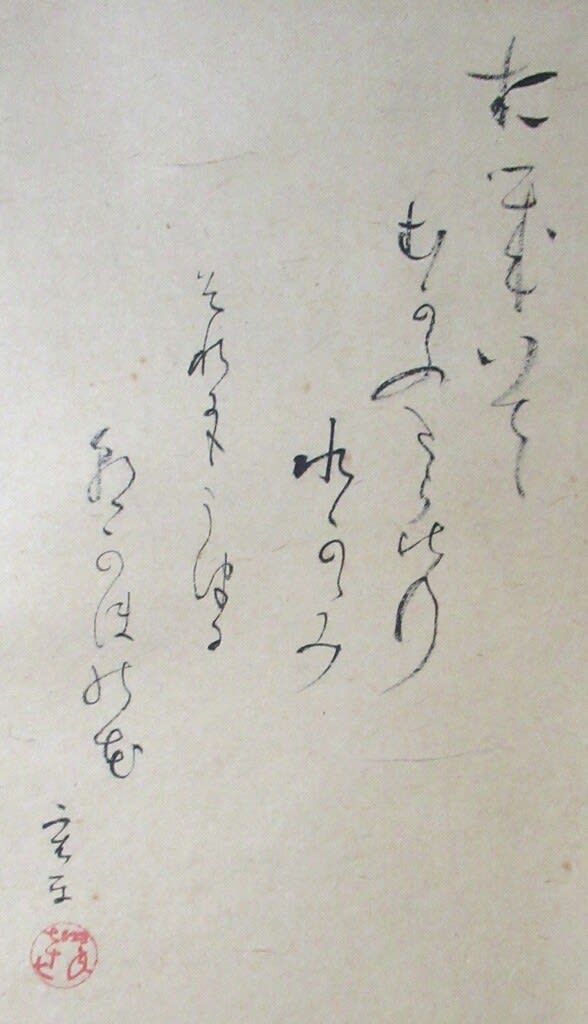

歌の詠みは

「於□いて むかうたらひの 水かがみ それ□みるる? 朝可ほの花 □在 押印」 押印:朱文白丸印 「七十七?叟?」

*歌を詠んだ作者は残念ながら不明です。

明治40年(1907年)の東京勧業博覧会では二等を授賞しますが、文展開設後は自身の健康状態の悪化と審査員に選ばれなかったことを不満に思ったこともあり、作品を一切出品していません。(ただし、翌年の国画玉成会では審査委員を務めています。)

その後、大正6年(1917年)4月11日より重体に陥った折には、半古を敬愛する弟子たちは半古宅の隣に家を借り、垣根を取り払って看病に努めたそうです。しかしその甲斐なく、4月23日肺患により死去しており、享年48歳という若さでした。

ちなみに梶田半古の二度目の妻は尾崎紅葉門下の作家「北田薄氷」ですが、1900年(明治33年)に結核(腸結核)のため25歳という若さで死去しています。その2年後の1902年(明治35年)に制作された梶田半古の代表作である「春宵怨 」のモデルは北田薄氷の妹とされています。

*泉鏡花の『薄紅梅』の女主人公は北田薄氷がモデルとされています。

梶田半古は明治18年(1885年)、15歳で鈴木鵞湖の子で石井柏亭・鶴三の父にあたる南画家・石井鼎湖に就いたが、同年に父が亡くなったためこれを中断しています。半古は家族を養うため、松尾儀助らが横浜で設立した日本の工芸品輸出会社「起立工商会社」で、工芸品の下絵を描いていました。この会社で同じく図案を描いていた菊池容斎の門人鈴木華邨に教えを受けています。華邨から菊池容斎の木版画集『前賢故実』を紹介され、全図を暗記するほどまでに模写、独学で人物画を修得しています。この成果が早くも明治19年(1886年)の東洋絵画共進会で褒状という形で現れ、その後明治24年(1891年)日本画の革新を目指す日本青年絵画協会の結成に発起人の一人として加わります。

*鈴木鵞湖、石井柏亭、菊池容斎、鈴木華邨など本ブログで紹介してる画家に繋がる系譜ですね。近代まで画家の系譜には師弟関係が明確でしたが、現代の画家はそのような師弟関係が曖昧ゆえか技術がしっかりしていない画家が多いように思います。

本作品中にある落款と印章は下記のとおりです。

共箱に納まっています。

梶田半古の印章には下記の資料があります。

梶田半古は若い頃から図案で生計を立てていただけあって、半古は故事や服飾、図案にも通じていたようです。明治37年(1904年)自作図案集『和可久佐』を出版していますが、図案の中にはアール・ヌーヴォーの影響を受けたとおぼしきデザインもある中で、単なる物真似ではなく自分の中で完全に消化した上での表現となっており、印章も洒落た字体を用いたものがあります。