平福穂庵は明治前期に多くの展覧会で活躍し、荒木寛畝、橋本雅邦らとならぶ東京画壇の十大家としてその実力を認められた画家です。

平福穂庵が描いた動物画で著名なのは「乳虎」ですが、従来、この作品は東京の日比谷公園での写生をもとに、秋田に帰郷後描かれたとされておりますが、実際には穂庵が上京した明治19年から20年にかけて都内を巡業していたイタリア人チャリネによるサーカス団の虎がモデルになったものと考えらています。

当時の新聞記事にはチャリネが連れてきた3頭の虎のうち1頭が3頭の子虎を産み、その珍しさから当時の人々へも公開されたようです。母虎はどっしりと重量感と毛並みの柔らかさがあり、眼光鋭く周囲を警戒する表情は真に迫っている。対照的に親にまとわりつく子虎が柔軟で軽快な動きを感じさせ、親子の愛情を伝える。四条派の伝統と近代的な写実の精神が融合した、みずみずしい作品で平福穂庵の代表作となっています。

本作品は、この「乳虎」から10年以上前に描かれた作品であり、それは落款の書体からの明らかです。

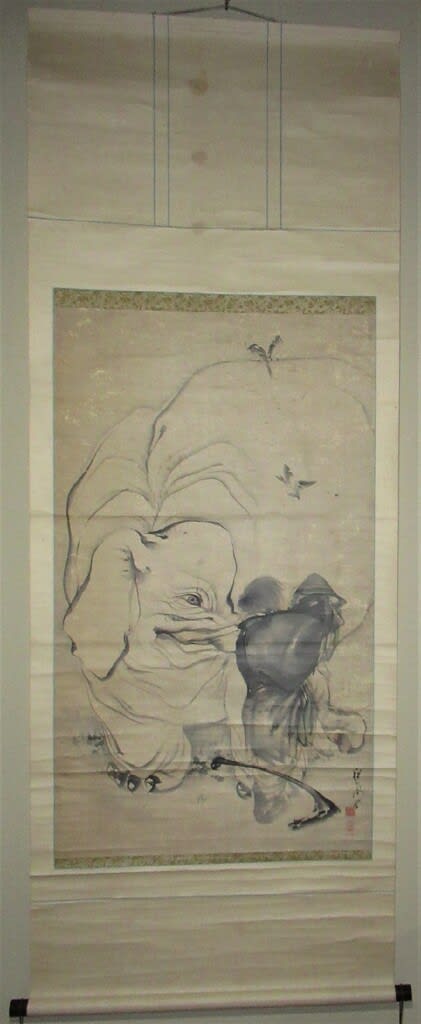

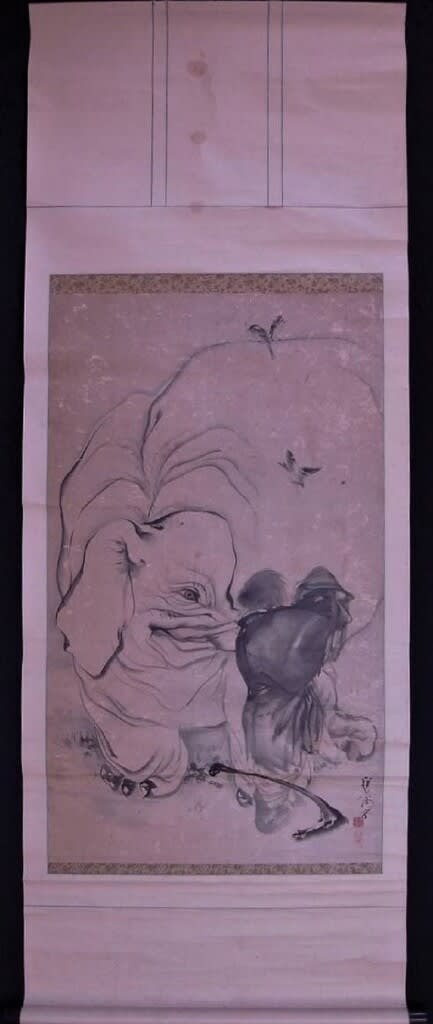

象使い図 平福穂庵筆 明治7年(1874年)頃

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱二重箱

全体サイズ:横681*縦1840 画サイズ:横590*縦1012

*分類第2期:職業画家をめざして(明治1年~10年)

晩年の流麗な筆致に比して、荒々しくも、魅力的な作品となっています。

初期の四条派風の色彩豊かな作品、初期から中期にかけて荒々しいさが魅力の作品、そして晩年の円熟味のある作品と3通りの作品が平福穂庵にはあります。

画面いっぱいに描かれた象、そして象使いおぼしき人物・・。

状態は良くないですが、平福穂庵の代表的な作品といってもいいでしょう。先日紹介した「大鷲図」、さらには以前に紹介した「虎之図」も含めて動物を描いても尋常ならざる画力を持った画家と言えるでしょう。

作品中の落款と印章が下記のとおりです。印章は白文朱方印「芸耕?之印」と朱文白長方印「穂菴」の累印です。落款の書体と印章は違和感はなく、明治7年頃と推定しています。

少しずつ、平福穂庵の作品について当方の蒐集も充実してきたかな?