江戸期の絵画の主流であった狩野派・・、その実態を知る人は意外に少ない。その狩野派の中でもなじみの薄い京狩野派ですが、とくに幕末の京狩野派のことを知っている人などはかなりの日本画の通ですね。

最近投稿しました狩野永岳によって、幕末に一時的に復興したしたようですが、その後は衰退したようです。本日の作品は永岳の跡を継いだ画家の作品です。

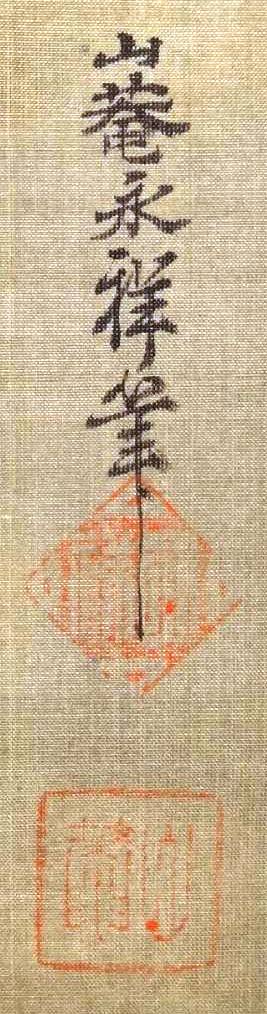

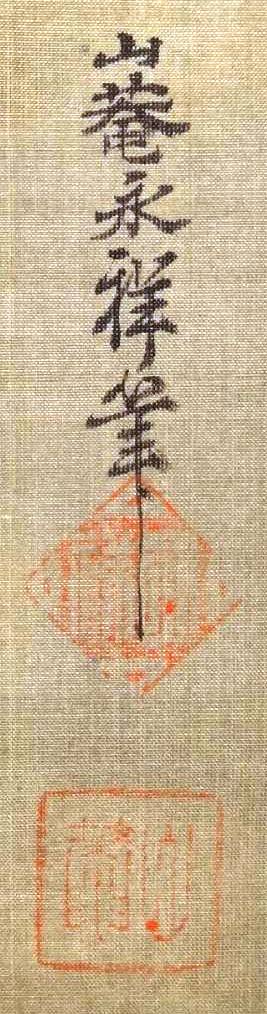

楼閣山水・花鳥図円窓図双幅 狩野永祥筆

絹本水墨・着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1820*横460 画サイズ:縦990*横340

花鳥図と山水図を円窓に描いた作品。狩野永祥の山水画の画力は特筆すべきものがあるという評価があり、細密画の花鳥画は幕末に江戸狩野派もまたよく描いた作品のようです。

双幅や三副対の掛け軸、その用い方に日本独特の文化を見出すこともありますね。家内曰く「単品でも飾れそう、リバーシブルだね」だと なんか違うじゃない

なんか違うじゃない

淡彩の水墨と着色、古来の日本画と長崎派・・、いずれも源流は中国からの影響があります。

かたや円窓、かたや団扇のよう・・。

***********************************************************

狩野永祥:(1810年~1886年)狩野永岳の養子で、京狩野家第10代。代表作は離合山水図押絵貼屏風 (静岡県立美術館)。

幕末から明治初期にかけて、様々な作品を描きました。画業の詳細は不明で同時代の狩野芳崖に比べ無名ですが、力量は芳崖に決して劣らないと評されています。

京都国立博物館において開催された特別展覧会「狩野山楽・山雪」展では、狩野永祥の「雲竜図・縮写図」が出品された。姓は堀内、号は山菴。狩野永岳に画を学び、父永信の後を嗣ぐ。明治19年(1886)歿、75才。

***********************************************************

狩野永信の跡を継いだ??? 京狩野家には10代が二人いる??? この辺の事情は調べてみないとよくわかりませんね。

***********************************************************

狩野永信(えいしん):江戸後期の画家。京狩野家10代とも称されるが詳細は不明。9代永岳の養子。号は玉円・山陽、字は交遊。天保頃(1830-1844)の画家。

***********************************************************

京狩野(きょうがのう):安土桃山時代末から明治期まで京都で活躍した画家の流派。豊臣氏滅亡後、狩野派のほとんどが江戸に下ったことに対して、京都に留まったため、京狩野と呼ばれるようになった。

初代狩野山楽、2代狩野山雪を輩出。また3代狩野永納は日本初の画伝書『本朝画史』を著した。豊臣秀吉没後、狩野家の大部分は徳川に仕え、徳川幕府を頼って江戸に下った。狩野宗家を含めてこの一派を江戸狩野という。しかし、秀吉の寵愛を受けた狩野山楽は、そのまま秀頼に仕えた。このため豊臣氏滅亡後、幕府から嫌疑を掛けられてしまうが、松花堂昭乗、九条幸家のとりなしによって恩赦を受け、そののちは九条家や本願寺の御用絵師として京都を中心に活躍する。

2代山雪以降、装飾的な桃山の画風を代々受け継ぎ公卿衆や寺社に仕えるも、幕府の手厚い庇護を受けた江戸狩野と比べるとその勢いに大きな隔たりがあった。また宮廷の御用を得ていたものの、土佐家、鶴沢家に続く家柄でその境遇には大きな格差があった。3代永納は山雪の遺稿を元に日本初の画伝書『本朝画史』を著したが、これは室町時代以来の狩野家の正系を主張する目的もあったようだ。

4代永敬は、近江日野の高田敬輔を指導。この高田敬輔の門下から、曽我蕭白や月岡雪鼎、島崎雲圃という近年評価の高い画家が輩出した。流派はしだいに低迷したが幕末9代狩野永岳の代に一時的に復興する。しかしそれも長く続かず明治を迎えると急激に衰退した。12代にて終焉となる。

***********************************************************

鉢を狙う鳥の一瞬の緊張した瞬間・・。虫にとって平和な時が一瞬にして消える・・。

雪舟の技法を蘇らせた見事な小品、ただ一人描かれた人物に時の流れを感じさせる見事な佳作。

長い間の狩野派の沈黙を破った近代絵画の展開を見せ始めた作品といえます。再評価されるべき画家の一人であると思います。

最近投稿しました狩野永岳によって、幕末に一時的に復興したしたようですが、その後は衰退したようです。本日の作品は永岳の跡を継いだ画家の作品です。

楼閣山水・花鳥図円窓図双幅 狩野永祥筆

絹本水墨・着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1820*横460 画サイズ:縦990*横340

花鳥図と山水図を円窓に描いた作品。狩野永祥の山水画の画力は特筆すべきものがあるという評価があり、細密画の花鳥画は幕末に江戸狩野派もまたよく描いた作品のようです。

双幅や三副対の掛け軸、その用い方に日本独特の文化を見出すこともありますね。家内曰く「単品でも飾れそう、リバーシブルだね」だと

なんか違うじゃない

なんか違うじゃない

淡彩の水墨と着色、古来の日本画と長崎派・・、いずれも源流は中国からの影響があります。

かたや円窓、かたや団扇のよう・・。

***********************************************************

狩野永祥:(1810年~1886年)狩野永岳の養子で、京狩野家第10代。代表作は離合山水図押絵貼屏風 (静岡県立美術館)。

幕末から明治初期にかけて、様々な作品を描きました。画業の詳細は不明で同時代の狩野芳崖に比べ無名ですが、力量は芳崖に決して劣らないと評されています。

京都国立博物館において開催された特別展覧会「狩野山楽・山雪」展では、狩野永祥の「雲竜図・縮写図」が出品された。姓は堀内、号は山菴。狩野永岳に画を学び、父永信の後を嗣ぐ。明治19年(1886)歿、75才。

***********************************************************

狩野永信の跡を継いだ??? 京狩野家には10代が二人いる??? この辺の事情は調べてみないとよくわかりませんね。

***********************************************************

狩野永信(えいしん):江戸後期の画家。京狩野家10代とも称されるが詳細は不明。9代永岳の養子。号は玉円・山陽、字は交遊。天保頃(1830-1844)の画家。

***********************************************************

京狩野(きょうがのう):安土桃山時代末から明治期まで京都で活躍した画家の流派。豊臣氏滅亡後、狩野派のほとんどが江戸に下ったことに対して、京都に留まったため、京狩野と呼ばれるようになった。

初代狩野山楽、2代狩野山雪を輩出。また3代狩野永納は日本初の画伝書『本朝画史』を著した。豊臣秀吉没後、狩野家の大部分は徳川に仕え、徳川幕府を頼って江戸に下った。狩野宗家を含めてこの一派を江戸狩野という。しかし、秀吉の寵愛を受けた狩野山楽は、そのまま秀頼に仕えた。このため豊臣氏滅亡後、幕府から嫌疑を掛けられてしまうが、松花堂昭乗、九条幸家のとりなしによって恩赦を受け、そののちは九条家や本願寺の御用絵師として京都を中心に活躍する。

2代山雪以降、装飾的な桃山の画風を代々受け継ぎ公卿衆や寺社に仕えるも、幕府の手厚い庇護を受けた江戸狩野と比べるとその勢いに大きな隔たりがあった。また宮廷の御用を得ていたものの、土佐家、鶴沢家に続く家柄でその境遇には大きな格差があった。3代永納は山雪の遺稿を元に日本初の画伝書『本朝画史』を著したが、これは室町時代以来の狩野家の正系を主張する目的もあったようだ。

4代永敬は、近江日野の高田敬輔を指導。この高田敬輔の門下から、曽我蕭白や月岡雪鼎、島崎雲圃という近年評価の高い画家が輩出した。流派はしだいに低迷したが幕末9代狩野永岳の代に一時的に復興する。しかしそれも長く続かず明治を迎えると急激に衰退した。12代にて終焉となる。

***********************************************************

鉢を狙う鳥の一瞬の緊張した瞬間・・。虫にとって平和な時が一瞬にして消える・・。

雪舟の技法を蘇らせた見事な小品、ただ一人描かれた人物に時の流れを感じさせる見事な佳作。

長い間の狩野派の沈黙を破った近代絵画の展開を見せ始めた作品といえます。再評価されるべき画家の一人であると思います。