忘れさられた画家 釧雲泉 について二作目の登場です。

なかなか市場には出回らない画家になりましたが、思文閣の出品にはときおり見かけます。

今回の作品は状態があまり良くありません。いつか表具を改装する必要があり、その際にはシミ抜きしなくてはならないでしょう。箱もなく打ち捨てられたような状態です。

水墨山水図 伝釧雲泉筆

水墨淡彩紙本緞子軸装 軸先竹製 合箱

全体サイズ:縦1980*横637 画サイズ:縦1305*横530

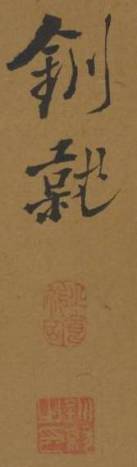

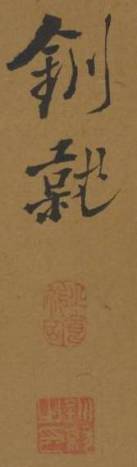

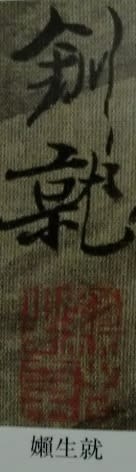

印章は「釧就之印」の朱方印、「火食神仙」の白楕円印が押印されており、賛はなく落款のみの作品です。

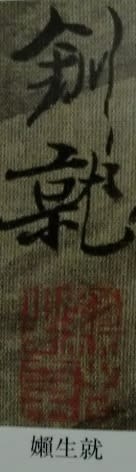

下の写真は思文閣出版「和の美」の作品から参考落款と印章です。

雲泉は中国南宗画を志向し続け、山水画に名品が多く、比較的若描きのものに評価が高い。

晩年の作は妙な重苦しさがあると評されています。本作品は落款から推察すると、越後在住の文化の頃の作品と思われ、晩年の作となりますが、私は晩年の作もまた味があって好きです。

中国の画家 董源や倪雲林、張秋谷らの影響がみられ、気韻生動、筆墨淡雅で、超俗の趣を持っています。

このように淡い赤の絵の具を使っている絵を浅絳山水図とよびます。有名なのは何と言っても青木木米や田能村竹田の作品です。

青木木米の作品は私が最も好きな作品の一つです。陶芸の作品より山水画は数段すばらしいものがあり、日本の画家の中で最高峰のものでしょう。青木木米の作品は写真の画像が悪いので再撮影してこようかと思います。不思議と見て楽しむ作品ではなく、持って楽しむ作品です。

釧雲泉(くしろうんせん):宝暦9年(1759年)~文化8年11月16日(1811年12月31日))は、江戸時代後期の文人画家である。旅に生き、酒をこよなく愛した孤高の画聖として知られる。

江戸後期の南画家。備前、千々石に生まれ、幼少の頃より絵が好きであった。石に砂を塗り竹切れで絵を描いていたと言う。その石と称されているのが橘神社の「釧雲泉之碑」の横に据えてある大石である。

幼少の頃、父に従って長崎に遊学し中国人について学問を受ける。絵が上手で山水画は殊のほか素晴らしかった。旅に生き、酒をこよなく愛した孤高の画聖として知られる。

父の没後九州を振り出しに四国・中国・近畿・江戸・越後等諸国を巡り歩いた。酒をたしなみ、茶を好み、潔癖な性格で料理、洗濯は自ら行った。気性は几帳面である反面、はなはだ気むずかしく気に入らない客人とは口もきかなかったり、不快な言があると筆を投げ、杯を投げつけすぐに帰らせたと言う。

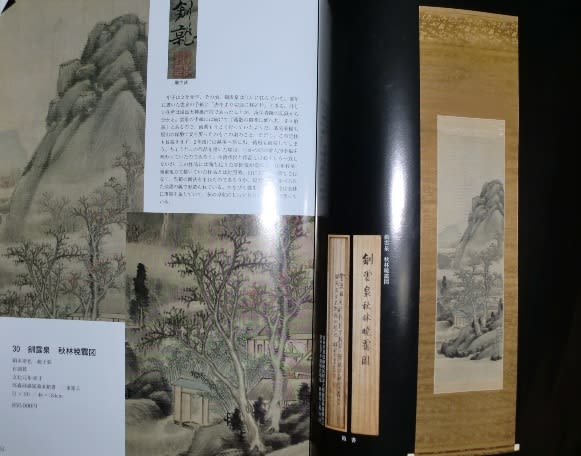

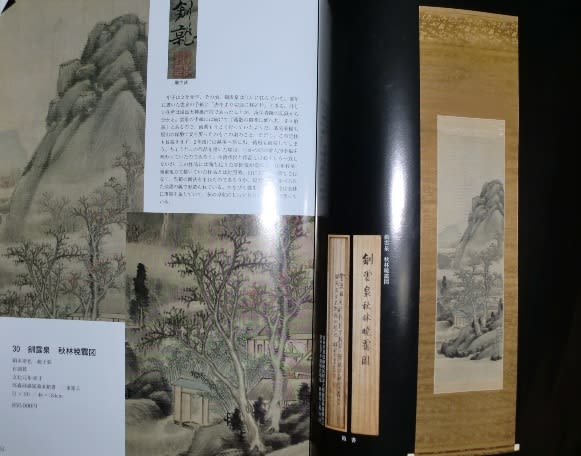

下の写真は思文閣の掲載された作品です。ほぼ同時期の作品と思われます。

金品のために絵を描くことはなかった。文化8年(1811年)、53歳にて出雲崎で客死。出雲崎浄邦寺山に埋葬された。号の雲泉は雲仙岳に因んだ。名を就、字を仲孚、通称 文平、別号に、魯堂、岱岳、六石、磊落居士(らいらいこじ)などがある。頼山陽、亀田鵬斎等と親交があった。

このような資料にめぐり合うには普段から注力していなくてなりませんが、向こうから情報はやってくるようです。そして今でも少しずつレベルアップをしています。これは趣味でも仕事でも同じですが、常にアンテナを張る努力は惜しむなくすべきです。

なかなか市場には出回らない画家になりましたが、思文閣の出品にはときおり見かけます。

今回の作品は状態があまり良くありません。いつか表具を改装する必要があり、その際にはシミ抜きしなくてはならないでしょう。箱もなく打ち捨てられたような状態です。

水墨山水図 伝釧雲泉筆

水墨淡彩紙本緞子軸装 軸先竹製 合箱

全体サイズ:縦1980*横637 画サイズ:縦1305*横530

印章は「釧就之印」の朱方印、「火食神仙」の白楕円印が押印されており、賛はなく落款のみの作品です。

下の写真は思文閣出版「和の美」の作品から参考落款と印章です。

雲泉は中国南宗画を志向し続け、山水画に名品が多く、比較的若描きのものに評価が高い。

晩年の作は妙な重苦しさがあると評されています。本作品は落款から推察すると、越後在住の文化の頃の作品と思われ、晩年の作となりますが、私は晩年の作もまた味があって好きです。

中国の画家 董源や倪雲林、張秋谷らの影響がみられ、気韻生動、筆墨淡雅で、超俗の趣を持っています。

このように淡い赤の絵の具を使っている絵を浅絳山水図とよびます。有名なのは何と言っても青木木米や田能村竹田の作品です。

青木木米の作品は私が最も好きな作品の一つです。陶芸の作品より山水画は数段すばらしいものがあり、日本の画家の中で最高峰のものでしょう。青木木米の作品は写真の画像が悪いので再撮影してこようかと思います。不思議と見て楽しむ作品ではなく、持って楽しむ作品です。

釧雲泉(くしろうんせん):宝暦9年(1759年)~文化8年11月16日(1811年12月31日))は、江戸時代後期の文人画家である。旅に生き、酒をこよなく愛した孤高の画聖として知られる。

江戸後期の南画家。備前、千々石に生まれ、幼少の頃より絵が好きであった。石に砂を塗り竹切れで絵を描いていたと言う。その石と称されているのが橘神社の「釧雲泉之碑」の横に据えてある大石である。

幼少の頃、父に従って長崎に遊学し中国人について学問を受ける。絵が上手で山水画は殊のほか素晴らしかった。旅に生き、酒をこよなく愛した孤高の画聖として知られる。

父の没後九州を振り出しに四国・中国・近畿・江戸・越後等諸国を巡り歩いた。酒をたしなみ、茶を好み、潔癖な性格で料理、洗濯は自ら行った。気性は几帳面である反面、はなはだ気むずかしく気に入らない客人とは口もきかなかったり、不快な言があると筆を投げ、杯を投げつけすぐに帰らせたと言う。

下の写真は思文閣の掲載された作品です。ほぼ同時期の作品と思われます。

金品のために絵を描くことはなかった。文化8年(1811年)、53歳にて出雲崎で客死。出雲崎浄邦寺山に埋葬された。号の雲泉は雲仙岳に因んだ。名を就、字を仲孚、通称 文平、別号に、魯堂、岱岳、六石、磊落居士(らいらいこじ)などがある。頼山陽、亀田鵬斎等と親交があった。

このような資料にめぐり合うには普段から注力していなくてなりませんが、向こうから情報はやってくるようです。そして今でも少しずつレベルアップをしています。これは趣味でも仕事でも同じですが、常にアンテナを張る努力は惜しむなくすべきです。

この「その2」でご紹介されている雲泉の作品はとてもいい雰囲気で、構図と船の様子がとても素敵だと思いました。雲泉の落款もいいですね。この「釧就」という署名が使われた作品は、私は琵琶湖文化館の収蔵品で見たことがあります。その作品は北条霞亭の賛が入っていて、越後に赴く前の江戸在住時(1802~1806頃)と思われる作品でしたので、ここで紹介されている作品もその時期のものかもしれないなあと推測しています。こういう推測も古い掛け軸を見る楽しみですね。

いい作品をご紹介頂いて有難うございました。