在京の自宅の男の隠れ家の所蔵庫が満杯となり、各々の作品を整理していますが、掛け軸においても置くところが不足してきたので整理しています。

蒐集を始めた頃のずいぶん前の作品を整理してみると手前みそながら、意外にガラクタばかりでもない作品が見つかります。

本日はすでに本ブログで紹介済みの作品ですが、改めて資料なども整理していますので紹介します。

水墨山水幽居図 日根対山筆

紙本水墨 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2010*横710 画サイズ:縦1360*横560

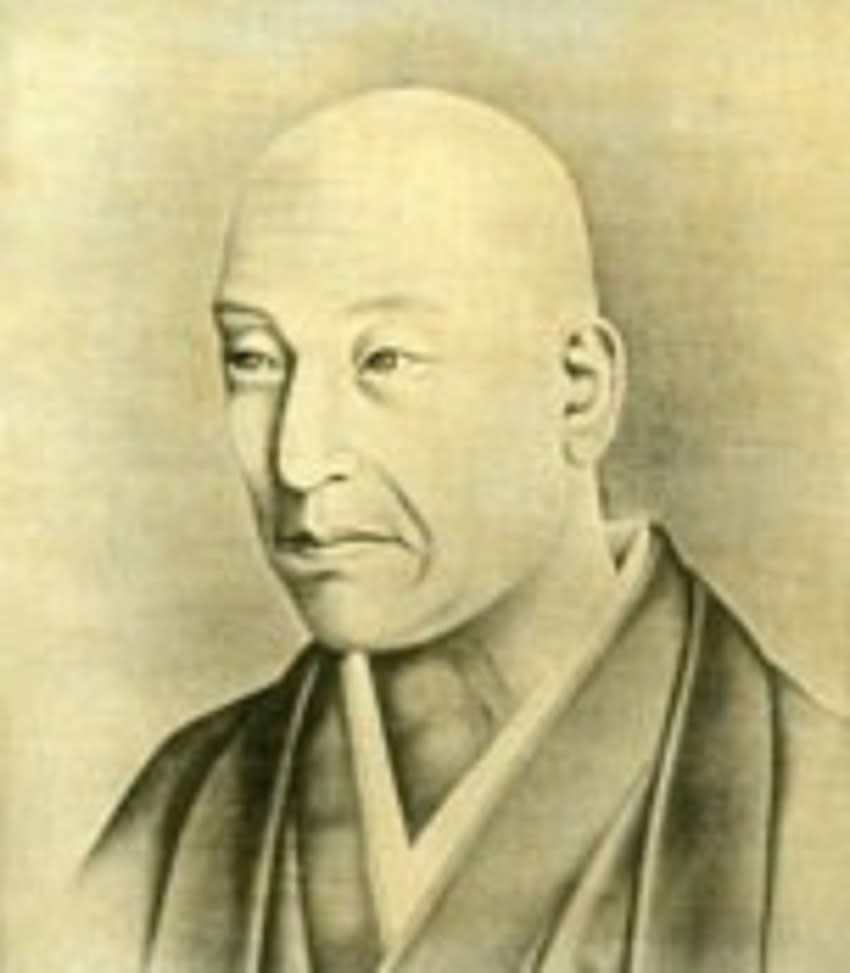

日根対山は1813年(文化10年)生まれ、1869年没(明治2年)享年57歳。幕末の南画家。大坂生。名は盛長、字は成信・小年、号に対山、茅海、錦林子、同楽園等があります。

日根又衛門の三男として生まれ、幼い頃より絵を好み、はじめ土佐派の桃田栄雲に学び、大坂に出た後岡田半江に就いて南画を学んでいます。泉佐野の豪商・里井浮丘とは幼なじみで、浮丘の庇護を受け中国絵画の臨模などで画業を磨き、28歳で京都に遊び、経学と書を貫名菘翁に師事します。

京都移住後は勤王家の梁川星巌、頼三樹三郎、藤本鉄石、中西耕石らと親交を結んでいます。円山派の影響を強く受け、南画家・鉄翁祖門に私淑しました。主に山水画を得意としますが、酒を好み、豪放な性格を反映してか、極めて洒脱で大らかな気分に満ちた作品が多くあります。門弟に野口小蘋、猪瀬東寧、奥蘭田、跡見花蹊、中丸金峯らがいます。

特に山水画に長じて筆墨雄大にして自ら秀爽の趣致を帯び、近世南画壇の巨擘と称されています。当時中西耕石と並び称されており、日根野対山ともいいます。

賛には「望江拙書癸巳(みずのとみ)新春 對山写 印」とあり、印章は「日長之印」の白文朱方印が押印されています。珍しい技法のすばらしい出来の作品であり、保存状態の非常に良い作品です。「癸巳(みずのとみ)」と記されていることから、1833年(天保4年)の作と推定されますが、この当時は20才の頃であり、後述の「台山」から「對山」への改名時期と一致しません。ただ贋作とは考えづらく、後学とします。

若年期には丁寧は筆致の繊細な山水画、花鳥画を多く描いていますが、晩年期には多作となり、粗放な筆致の作品が多くみられるようになっています。本作品はまだ若い頃の作品のようで、素晴らしい出来栄えになっています。

対山はじめは「台山」と号していましたが、28歳で「對山」に改名しています。この当時の対山の描いた絵は写生的な絵が多いですが、30歳から文人画派に転向したようです。その画風は、対山が57歳で亡くなるまで大きな変化はみられませんが、41歳までは比較的精細な文人画の作品が多く、描いた作品におしていた印章には、「中原誠(盛)」印を使用しているものが多いです。その後は作品数が増えるものの精細な作品が少なくなります。印章も「山静似太古」「日長如小年」というものがよく使われるようになります。

対山は湊に住んでいましたが、対山が24歳の時に京都へ移住したと思われます。その後何度か京都市内で転居をしましたが、亡くなるまで京都に住んでおり、明治2(1869)年3月13日57才で亡くなりました。墓は京都市内の黒谷の金戒光明寺の山内の墓地にあります。

20才の若い頃に「對山」と号していたかが焦点となりますが、本作品が真作なら、京都に出てからの28歳で「對山」に改名したという点は見直さなくてならなくなります。

次に整理した作品は同時期の平野五岳の作品です。

山水図 平野五岳筆

紙本水墨軸装 軸先 合箱

全体サイズ:縦2010*横670 画サイズ:縦1310*横520

賛は「誰使老僧高臥穏 白雲一片亦天恩」とあり、左に「古竹邨舎 岳」と号が記され、印章は白文朱方印「岳字五岳」、朱文白方印「古竹園主」が押印され、賛の上には関防印は朱文方印「知雨」が押印されている。遊印は白文方印「楽琴書以消憂」と思われます。

平野五岳の画歴は下記のとおりです。

********************************

平野五岳:1809(文化6)年~1893(明治26)年 豊後国日田郡幕府領渡里村(現日田市)生まれ。江戸時代後期の画僧。名は岳、字は五岳。号に竹邨方外史、古竹園主、古竹老衲など。

正念寺に生まれ、のち、専念寺の養子となり同寺を継いでいます。11歳の頃から儒学者広瀬淡窓に学び、淡窓の私塾咸宜園の人々と交友しています。本格的に画作に取り組み始めた30歳代の頃は、田能村竹田の画に学び描いていましたが、50歳代に入った幕末頃より独自の画風を確立します。実際の景色を描くのではなく省略化された画面は前衛的でもあります。

明治初年、日田県知事となった松方正義は五岳の書画を高く評価し、それによって中央でも知られるようになったようです。文人のたしなみである三絶(詩、書、画)に通じ、高い評価を受けている人物です。

三絶僧 平野五岳:三絶とは,詩,書,画が揃って一幅の絵の中に調和させる事ができると言う意味です。明治時代に於ける南画の名手で,文化6年(1809)3月26日日田郡光岡村渡里の正年寺小松氏(長善寺)の子として生まれ、幼い頃竹田村専念寺(願正寺の前房)のもとに養子となり平野と称します。

実名:聞恵,名を岳,字名を五岳,雅号も五岳。由来は阿蘇の五岳による。古竹はその園号,古竹邨舎(こちくそんしゃ)とも号しています。

文政2年(1819),11歳で咸宜園に入塾。その詩才は師淡窓も「古人の言に詩は別才あり,とありますが,五岳の如きを言うのであろう」と語られた。詩は白楽天を私淑し,画は田能村竹田に私淑,山水画は菘翁(海屋)の啓発によります。海屋,逸雲,對山,小華,幽谷,杏雨,直入,清嘯等の名手の中にあって三絶僧と呼ばれました。又当時の日田縣知事,松方正義は五岳の絵を見ると心がなごむと絶賛し,東京に持ち帰っています。二幅の絵は,その後大久保利通をへて,明治天皇に差し出され,明治天皇は,井上元帥,黒田候爵に御下賜になりました。

ある時学友達が,カニか,ガニかで喧々顎々の論争をしていて、決着がつかないので五岳の所に聞きに来た所,五岳は絵筆を取って,岡の上と,水の中にカニの絵を描いた.学友達がその意味する所を尋ねると,「岡の上がカニ,水の中は,水をかき混ぜて濁らすから濁って呼ぶからガニ」と答えたと言う・・・??

「我が好きは,酒と肴と,碁と相撲,金と,女は言うまでもなし」

晩年,臨終近くの歌

邪魔になる 自力を捨てて 今ははや みだのみくにの たのもしきかな

出かけては 又立ち帰る 時雨かな

西光寺老僧 雪叟 の 見舞いの歌

行く道はわかれ別れに 違えども 流れは同じ はすのうてなに

五岳辞世の句

いざ西に 向かいて お先に出かけます そろそろござれ あとの連中

明治26年3月3日 85歳を古竹園に死去。

********************************

賛には「白雲一片亦天恩」とありますが、「白雲一片去悠悠」という吉田茂の書がありますが、出典は初唐の詩人、張若虚による「春江花月夜」からで「春の長江に月光に照らされて白雲が一片ゆっくりと流れていくさまを眺めなが

ら、河の流れ、人の一生の無常を憂う」だそうです。

この作品もまた捨てがたい味のある作品です。

次は佐久間鉄園の作品です。

山水図 佐久間鉄園筆

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 杉山其日庵箱書箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦1420*横460

南画というよりは、正統派の山水画・・・。

********************************

佐久間鉄園:1850-1921 明治-大正時代の日本画家。嘉永(かえい)3年11月22日生まれ。佐久間晴岳の次男。母は仙台藩画員・菊田伊洲の娘です。狩野派の下条桂谷にまなぶ。明治32年日本美術協会展で「松下牧童図」が3等賞。文展審査員。大正10年4月25日死去。72歳。陸奥仙台出身。名は健寿。字は正卿。別号に晩晴閣主人。著作に「支那歴代名画論評」。

明治に入り、政治改革によって旧秩序は廃止され、仙台藩も宮城県として一新された。維新後も漢学の素養は重んじられたため、南画は引き続き隆盛をみせたが、その一方で、代々藩の御用絵師として狩野派の画風を伝えてきた佐久間家などは、存立の基盤を失うことになります。

佐久間家の末流である佐久間鉄園が成年を迎えたとき、すでに時代は明治に入っており、藩の制度は崩壊し、絵師としての生活は成り立たなかったようです。さらに、鉄園の画風は、当時の新政府の官吏たちが好んだ南画風ではなく、狩野派の正統を引き継いだ北宋風のものだったこともあり、鉄園は画家の道をあきらめ、政治家になることを志して上京します。

しかし、新政府のもとでは政治家への道は見つけられず、新聞記者をするなどして生活していましたが、明治18年に父・晴岳が死に、病弱だった兄・得楼も5年後に没したため、佐久間家の御用絵師としての血筋はこれで絶えてしまいます。そんな時に、鉄園は下条桂谷と出会い、再び絵画を志すことになります。

貴族院議員もつとめた下条桂谷は、日本の伝統芸術の復興を目指して結成された日本美術協会の一員で、革新を提唱する岡倉天心ら「新派」と対立する「旧派」の中心人物でした。そのため鉄園も日本美術協会を中心に活動、受賞を重ね、初期文展では審査員をつとめるなど、旧派の重鎮として活躍しました。また、明治33年に『支那歴代名画論評』を、明治40年に『鉄園画談』を著し、画作だけでなく評論でも知られる存在となります。

********************************

旧派の重鎮としての作品・・・、出来は良い。

近代絵画には乗り遅れた作風ですが、佐久間鉄園の画歴からは致し方ないのかもしれませんね。

箱書などにある「杉山休日庵」は下記の経歴の人物です。

********************************

杉山茂丸:1864年福岡生まれ、号は其日庵。夢野久作(本名・杉山直樹)は子。自由民権運動で頭山満と出会い玄洋社結成を助ける、日露戦争中にレーニン帰国を計画し成功させるなど、明治維新以後の内外の大事件や運動にいろいろと関係している。しかし公職につくことはなく、あくまで黒幕として政財界でたいそう権威をふるった。また少年時代から義太夫節をこよなく愛好し、大阪在住の1881年に二世竹本越路太夫(のちの竹本摂津大掾)に入門し稽古をはじめてから玄人もおよばぬほどの情熱で研究につとめた。その研究成果はみずから主宰する台華社の機関紙『黒白』に連載され、のちに『浄瑠璃素人講釈』と題してまとめられた。1935年死去。東大医学部の標本室には杉山茂丸とその妻の骨格標本がならんでぶらさがっている。

********************************

近代南画のいうと平福百穂の作品ですね。

しばらくは真贋不明の作品として扱っていた作品です。「贋作考」と題していました。

ちょっと作風が変わっていますが、平福百穂の筆致に相違ないと思われます。

近代南画を目指していた平福百穂の道筋を示す作風ですね。

当方の資料にはない印章であり、現在も調査中です。

さてまだまだ整理中の作品がありますが、これらにどっぷりとはまっていると時間がどんどん過ぎていきます。ただこのように整理していく蒐集作品とじっくり向き合うことは非常に大事なことです。