寺崎廣業の人気作品を画題にて2分するなら、「美人画」と「山水画」と言ってよいでしょう。晩年によく描かれたとされる山岳を描いた「山水図」には「〇景山水」と題された共箱の作品が多々あり、当方の蒐集作品においても下記の作品があります。

本ブログにて紹介した作品

「四季山水図四幅対 寺崎廣業筆 大正5年(1916年)頃」から始まり、

春景山水図 寺崎廣業筆 大正2年(1913年)頃

夏景山水図 寺崎廣業筆 明治43年(1910年)頃

秋景山水図 寺崎廣業筆 大正6年(1917年)頃

雪中山水図 寺崎廣業筆 大正3年(1914年)頃

などの四季の山水画を紹介してきました。

本日は最近入手した作品の紹介です。

春景山水 その2 寺崎廣業筆 明治末年(1912年)頃

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦2020*横615 画サイズ:縦1175*横420

さらりとした山水画に物足りなさを感じる方もいるでしょうが、これが寺崎廣業の画風です。この作品でも書き込みは多い方でしょう。

だいぶ飾られていた機会が多かったのでしょう。表具に痛みが出始めていいますが、改装するかどうか迷うところですが、そろそろ改装が必要な段階です。

現在の寺崎廣業の評価価格を鑑みると通常は改装しないでしょう。ただ小生の評価価格は独自・・・????

箱書きは下記の写真の通りですが、右の写真は「春景山水 その1」の箱書きです。同時期に描かれた作品と推察されます。

箱の印章は下記の通りです、明治末から大正期まで箱の書体、印章はほとんどが下記のものと同一です。ただ本作品中の「廣業」と朱印白方印は珍しい印章です。

*寺崎廣業の作品は席画のような書き込み少ない作品が多いですが、そのような作品には共箱が少なく、鳥谷幡山らの鑑定箱になることが多々あります。本作品のように共箱で書き込みのある程度きちんとしている作品は少なくなります。

寺崎廣業の山水画というと1912年(大正元年)の文展に「瀟湘八景」を出品し、図らずも同名の横山大観の作品とならび評判作となったことはあまりにも有名です。

大正期には長野方面によく出向き山岳画を好んで描きました。下記の作品はその中でも特に有名な作品ですね。

『高山清秋』大正3年(1914年 秋田県立近代美術館蔵)

「高山清秋」は寺崎廣業芸術の最高点と評されています。これは、上林で取材したもので、遠く日本アルプス連山、中景に飯綱・黒姫・妙高山、近景に白根山を望む壮観を、南画と大和絵をミックスした手法で描いたもので、前の作の「渓四題」の完結点とされ評価が非常に高い作品です。

大正6年7月に寺崎廣業は川合玉堂、富岡鉄斎、下村観山らとともに帝室技芸員に任じられており、これは、当時の芸術家にとっては最高の栄誉でしたが、その直後から咽喉ガンの症状が現れました。豪胆な広業はそれにもひるまず、第12回文展出品のため大作「杜甫」に取りかかった。広業の意図は左右風景の三連作であったらしいが、中央の人物だけで絶筆となっています。

なお当方では弟子の高橋萬年の「杜甫」の模作が所蔵作品として出品されています。

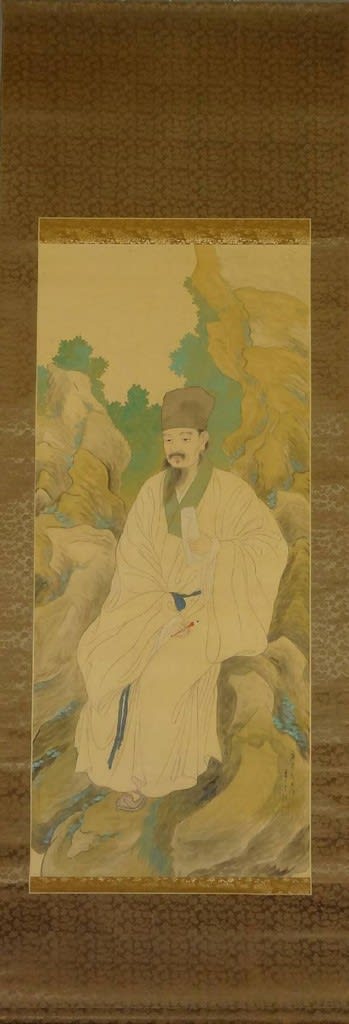

杜甫 寺崎廣業作模作 高橋万年筆

絹本着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1880*横650 画サイズ:縦1150*横500

諸流派を総合した画格をもち、制作意欲が旺盛で、画壇の主導的存在であった広業は、江戸時代の谷文晃に擬せられことがあります。しかし、78歳という長寿に恵まれた文晃より20年以上も若くして亡くなっています。

大正8年2月21日、最期まで意識のしっかりしていた広業は、家人、知人、門人たちにそれぞれ別れのことばや訓戒を与え、大勢の絵画ファンに惜しまれながら不帰の客となりましたが、享年53歳という若さでした。

同時期に描かれたと思われる作品(後日紹介予定)と並べて展示しています。

本ブログにて紹介した作品

「四季山水図四幅対 寺崎廣業筆 大正5年(1916年)頃」から始まり、

春景山水図 寺崎廣業筆 大正2年(1913年)頃

夏景山水図 寺崎廣業筆 明治43年(1910年)頃

秋景山水図 寺崎廣業筆 大正6年(1917年)頃

雪中山水図 寺崎廣業筆 大正3年(1914年)頃

などの四季の山水画を紹介してきました。

本日は最近入手した作品の紹介です。

春景山水 その2 寺崎廣業筆 明治末年(1912年)頃

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦2020*横615 画サイズ:縦1175*横420

さらりとした山水画に物足りなさを感じる方もいるでしょうが、これが寺崎廣業の画風です。この作品でも書き込みは多い方でしょう。

だいぶ飾られていた機会が多かったのでしょう。表具に痛みが出始めていいますが、改装するかどうか迷うところですが、そろそろ改装が必要な段階です。

現在の寺崎廣業の評価価格を鑑みると通常は改装しないでしょう。ただ小生の評価価格は独自・・・????

箱書きは下記の写真の通りですが、右の写真は「春景山水 その1」の箱書きです。同時期に描かれた作品と推察されます。

箱の印章は下記の通りです、明治末から大正期まで箱の書体、印章はほとんどが下記のものと同一です。ただ本作品中の「廣業」と朱印白方印は珍しい印章です。

*寺崎廣業の作品は席画のような書き込み少ない作品が多いですが、そのような作品には共箱が少なく、鳥谷幡山らの鑑定箱になることが多々あります。本作品のように共箱で書き込みのある程度きちんとしている作品は少なくなります。

寺崎廣業の山水画というと1912年(大正元年)の文展に「瀟湘八景」を出品し、図らずも同名の横山大観の作品とならび評判作となったことはあまりにも有名です。

大正期には長野方面によく出向き山岳画を好んで描きました。下記の作品はその中でも特に有名な作品ですね。

『高山清秋』大正3年(1914年 秋田県立近代美術館蔵)

「高山清秋」は寺崎廣業芸術の最高点と評されています。これは、上林で取材したもので、遠く日本アルプス連山、中景に飯綱・黒姫・妙高山、近景に白根山を望む壮観を、南画と大和絵をミックスした手法で描いたもので、前の作の「渓四題」の完結点とされ評価が非常に高い作品です。

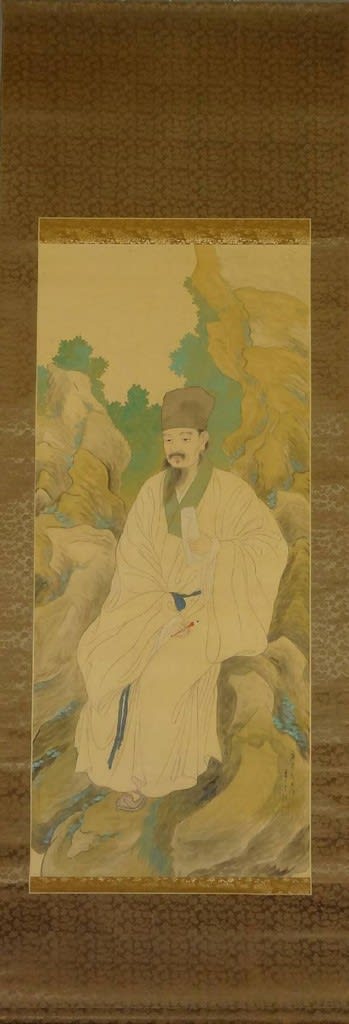

大正6年7月に寺崎廣業は川合玉堂、富岡鉄斎、下村観山らとともに帝室技芸員に任じられており、これは、当時の芸術家にとっては最高の栄誉でしたが、その直後から咽喉ガンの症状が現れました。豪胆な広業はそれにもひるまず、第12回文展出品のため大作「杜甫」に取りかかった。広業の意図は左右風景の三連作であったらしいが、中央の人物だけで絶筆となっています。

なお当方では弟子の高橋萬年の「杜甫」の模作が所蔵作品として出品されています。

杜甫 寺崎廣業作模作 高橋万年筆

絹本着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1880*横650 画サイズ:縦1150*横500

諸流派を総合した画格をもち、制作意欲が旺盛で、画壇の主導的存在であった広業は、江戸時代の谷文晃に擬せられことがあります。しかし、78歳という長寿に恵まれた文晃より20年以上も若くして亡くなっています。

大正8年2月21日、最期まで意識のしっかりしていた広業は、家人、知人、門人たちにそれぞれ別れのことばや訓戒を与え、大勢の絵画ファンに惜しまれながら不帰の客となりましたが、享年53歳という若さでした。

同時期に描かれたと思われる作品(後日紹介予定)と並べて展示しています。