昨年は当方で不幸が相次ぎ仏壇に向かう機会が多くなりました。男の隠れ家のもありますが、帰京したこちらの仏壇に遺影の写真が増えたきました。そこで観音像に厨子を備えました。

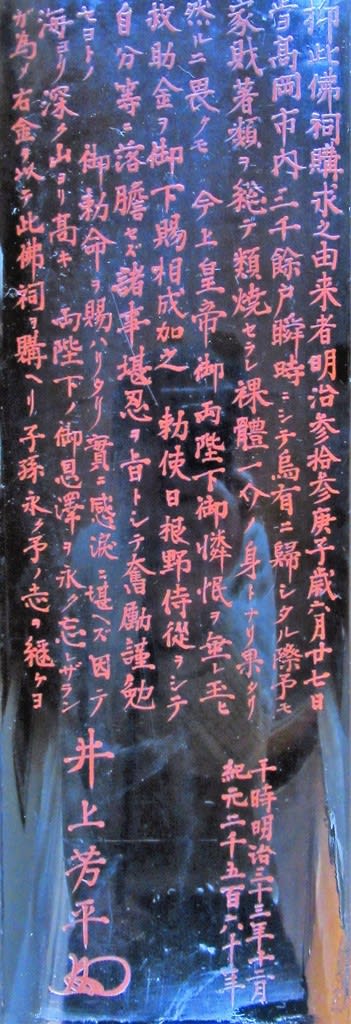

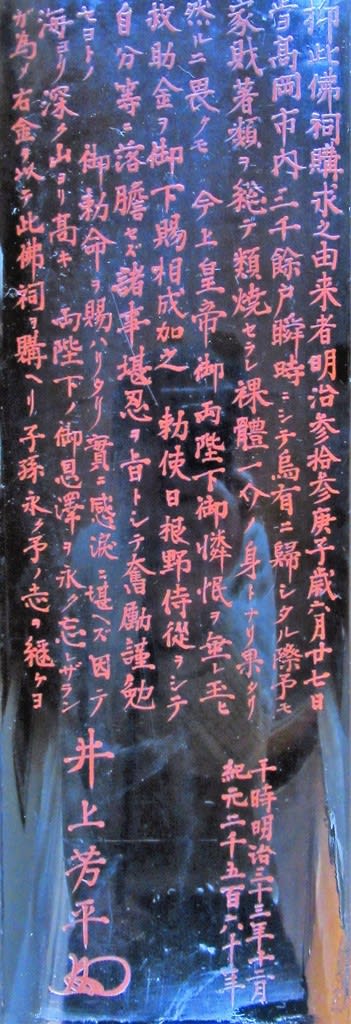

縁あってこの厨子を入手しましたが、その背面にはこの厨子を誂えた理由が書かれています。

高岡市の火災に後に誂えたもののようです。高岡市に土蔵造りの町家が造られたのは、市街地の約6割を焼き尽くした明治33年(1900)6月27日の高岡の大火に起因しています。

その災害に際して明治天皇の御勅命に感動して子々孫々まで伝えるために作られた厨子のようです。日本人にはいつの世も天皇というのは心強い心棒のように存在しているものなのでしょう。いかなる場合も軍事国策に利用されることはもはやしてはいけないことでしょう。

さて鮎を描いたら小泉檀山、鯉を描いたら因幡画壇の土方稲嶺、黒田稲皐ら、虎を描いたら岸派の佐伯岸駒らと江戸時代にはちょっと亜流?な画家に眼を向けると面白いものです。

円山応挙、伊藤若冲、長澤芦雪らの主流となった作品も面白いですが、それはそれで一流すぎて蒐集対象としては高嶺(高値)の花です。むろん亜流とはいう表現は正しくありませんが、亜流とはいってもそれ相応の価格で取引されている画家の作品ですが・・。

本日はそのなかで小泉檀山の作品を紹介します。

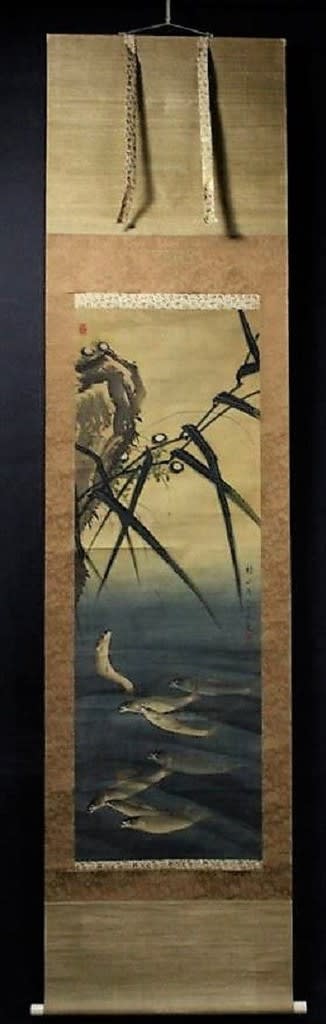

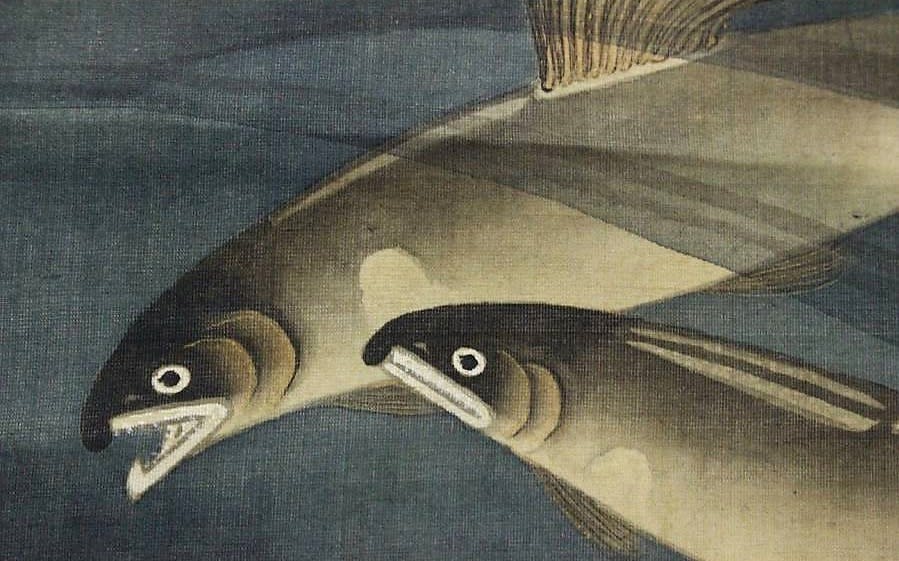

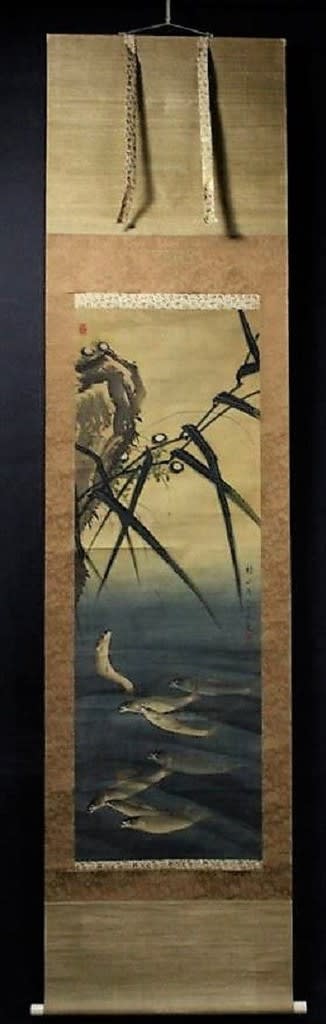

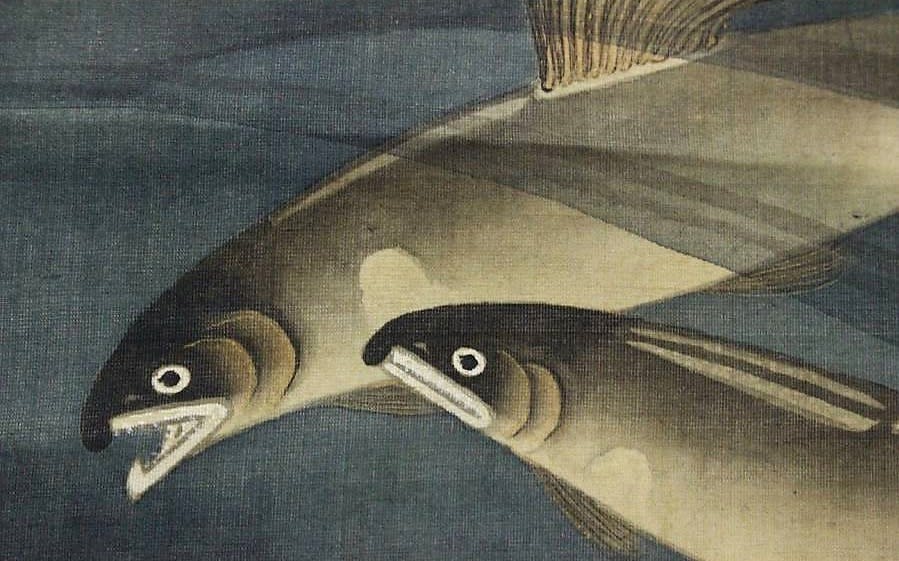

群鮎之図 小泉檀山筆 その3

絹本着色軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1910*横476 画サイズ:縦1070*横362

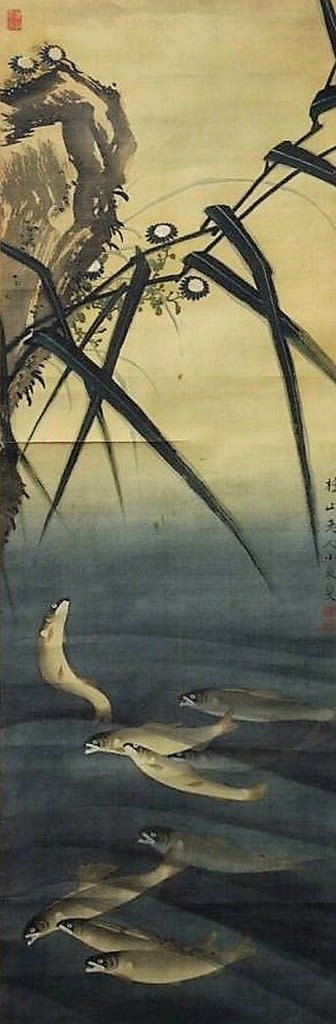

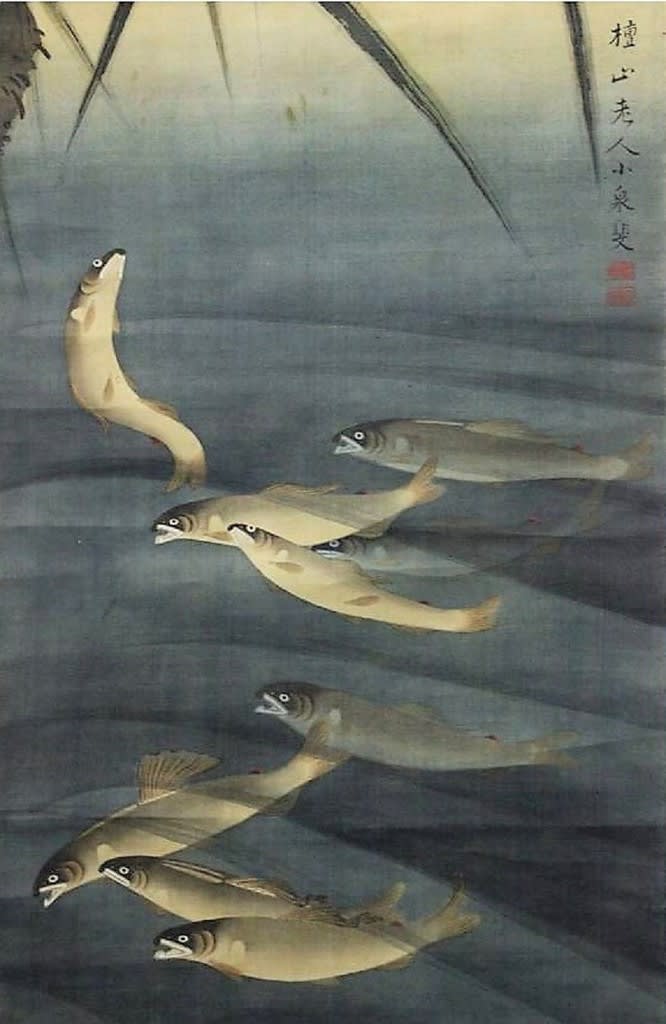

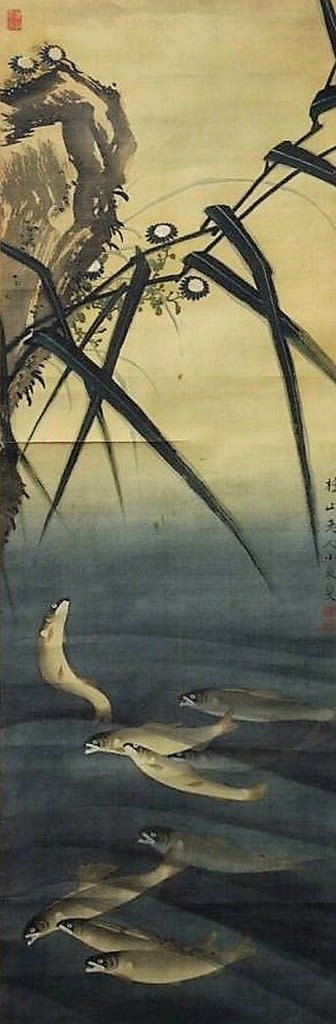

小泉斐の典型的な構図の作品ですね。

小泉斐(あやる)の作品の特徴には下記のものが挙げらます。

・鮎が一匹だけ跳ねている

・上ひれが大きく一匹だけ描かれる

・色彩が直接書き込まれ、ひれに色が二重に書き込まれる

ただしすべての作品がそうであるとは限りませんので、あくまでも原則論として考えたほうがよいようです。

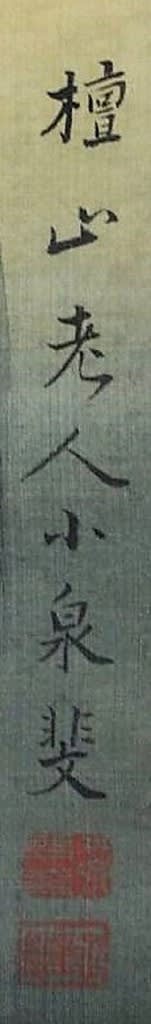

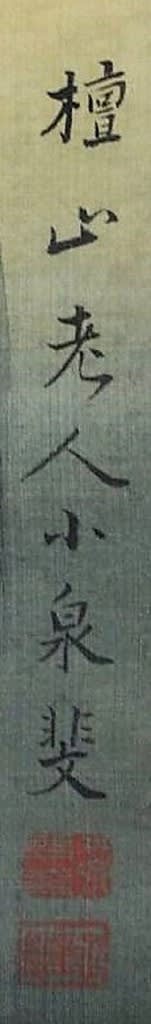

小泉檀山(斐)の作品といえばやはり鮎図ですが、制作依頼も大変多かったと考えらます。「老人」という落款から晩年の作と推察され、若い頃はもっと葦の葉などきれいに描かれているのですが、本作品はいわば雑な点もありますが、晩年の作としては丁寧な描き方のほうで、雑とはいってもこれはこれで味になっている

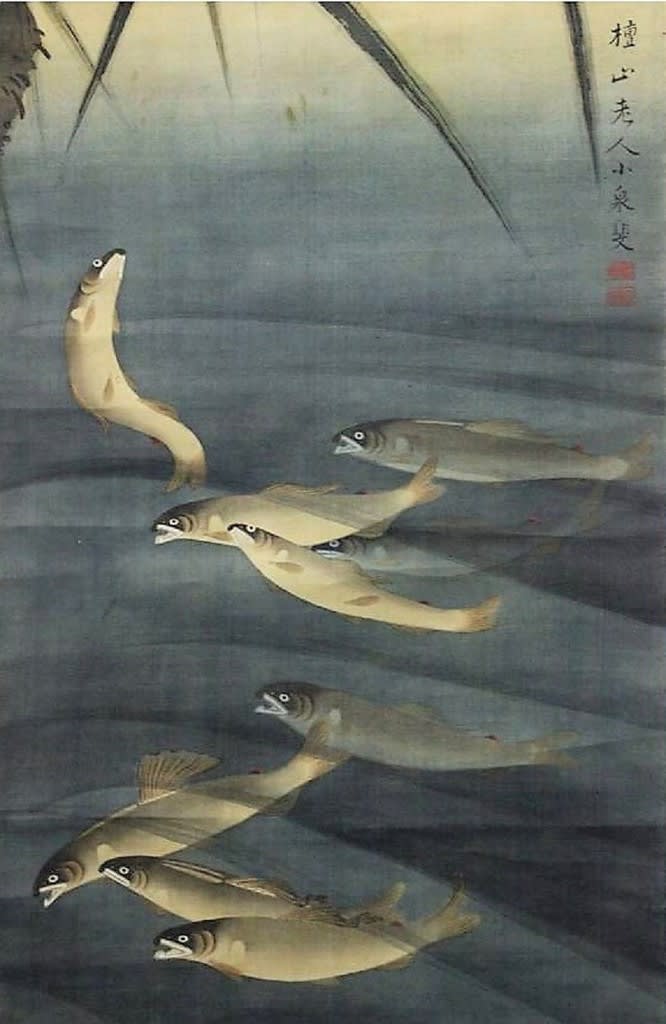

評価の基準としてはよく鮎一匹が20万円とも言われています。

************************************

小泉檀山:小泉 斐(こいずみ あやる)とも称される。明和7年3月(1770年)~ 嘉永7年7月5日(1854年7月29日)。

江戸時代後期の画家。殊に鮎と猫は真に迫るといわれた。本姓は木村。幼名を勝、諱は光定、字を桑甫・子章とし、檀山・青鸞・檀森斎・非文道人などと号した。下野国の人。下野国芳賀郡益子(現在の栃木県芳賀郡益子町)に生まれる。父は鹿島神社神官の木村一正、母は片岡氏。幼少より絵を好み、11歳で高田敬輔の門人島崎雲圃に入門。唐美人図・鮎図などを習う。師との関係から近江に頻繁に出向き、日野祭の山車の見送幕の製作などをしている。

30歳頃、那須郡両郷村(現在の栃木県那須郡黒羽町)温泉神社の小泉光秀の養子となり同社の神官を継いだ。立原翠軒に就いて経学や詩文を修め、その子立原杏所に画を教えた。また和歌、音楽を嗜んだともいう。享和元年(1801年)に、甲斐守に任ぜられ従五位に叙される。

50歳の時に黒羽藩主大関増業より城北の鎮国社宮司職を与えられ、その後は旺盛に画の創作を行った。画は唐の王維を敬慕した。各地から門弟が雲集し30年もの間、画技を伝えたという。「小泉檀山門人録」には100名もの人名が記され島崎玉淵・宇佐美太奇などが育つ。高久靄厓も画技を受けたひとりという。

鮎図に猫が飛びついたというエピソードが伝わる。斐は立原翠軒の従者として寛政7年(1795年)に藤田幽谷などと吉原口から富士登山に成功している。このときを元に製作した「富嶽写真」は富岡鉄斎が富士図製作に携わるとき大いに参考にした。

************************************

鮎の作品は著名だったこともあり、贋作も多いと聞いていますが、本作品は真作と判断してよろしいかと思います。

小泉檀山(斐)の「鮎」の作品は本ブログで三作品目の紹介となりますが、ようやく真に近づいてきたように思います。

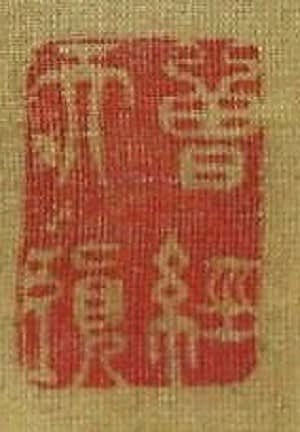

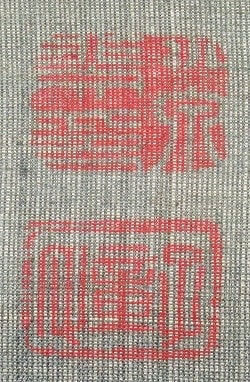

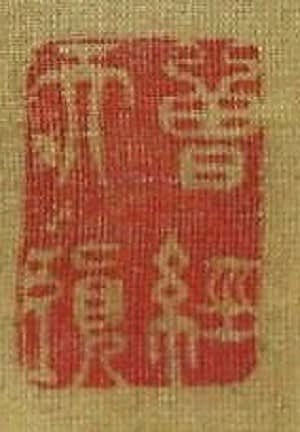

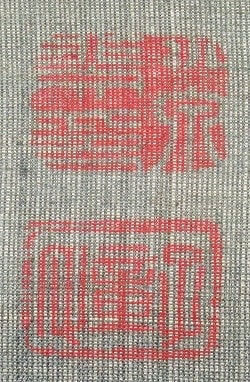

印章と落款は下記のとおりです。

真に近づいてきたと言ってもまだまだこれからですね。

今までの作品を展示してみました。

常に過去の蒐集作品を見直さないと現状からのレベルアップにはつながりません。ただむろん過去の作品のほうが蒐集として正しいものもあったりします。

著名ゆえに贋作も多く、本日の作品以外の2作品は多少疑問な点もあります。さらなる検証が必要となる画家ですが、ようやく三作品目の確証できる作品を入手できました。

人は失敗を繰り返すものですが、失敗を乗り越えて未来に歩き出さなくてはいけません。骨董も災害や戦災も同じなのでしょう。そのためには失敗を忘れない、繰り返さない記録、記憶というものが必要ですね。

縁あってこの厨子を入手しましたが、その背面にはこの厨子を誂えた理由が書かれています。

高岡市の火災に後に誂えたもののようです。高岡市に土蔵造りの町家が造られたのは、市街地の約6割を焼き尽くした明治33年(1900)6月27日の高岡の大火に起因しています。

その災害に際して明治天皇の御勅命に感動して子々孫々まで伝えるために作られた厨子のようです。日本人にはいつの世も天皇というのは心強い心棒のように存在しているものなのでしょう。いかなる場合も軍事国策に利用されることはもはやしてはいけないことでしょう。

さて鮎を描いたら小泉檀山、鯉を描いたら因幡画壇の土方稲嶺、黒田稲皐ら、虎を描いたら岸派の佐伯岸駒らと江戸時代にはちょっと亜流?な画家に眼を向けると面白いものです。

円山応挙、伊藤若冲、長澤芦雪らの主流となった作品も面白いですが、それはそれで一流すぎて蒐集対象としては高嶺(高値)の花です。むろん亜流とはいう表現は正しくありませんが、亜流とはいってもそれ相応の価格で取引されている画家の作品ですが・・。

本日はそのなかで小泉檀山の作品を紹介します。

群鮎之図 小泉檀山筆 その3

絹本着色軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1910*横476 画サイズ:縦1070*横362

小泉斐の典型的な構図の作品ですね。

小泉斐(あやる)の作品の特徴には下記のものが挙げらます。

・鮎が一匹だけ跳ねている

・上ひれが大きく一匹だけ描かれる

・色彩が直接書き込まれ、ひれに色が二重に書き込まれる

ただしすべての作品がそうであるとは限りませんので、あくまでも原則論として考えたほうがよいようです。

小泉檀山(斐)の作品といえばやはり鮎図ですが、制作依頼も大変多かったと考えらます。「老人」という落款から晩年の作と推察され、若い頃はもっと葦の葉などきれいに描かれているのですが、本作品はいわば雑な点もありますが、晩年の作としては丁寧な描き方のほうで、雑とはいってもこれはこれで味になっている

評価の基準としてはよく鮎一匹が20万円とも言われています。

************************************

小泉檀山:小泉 斐(こいずみ あやる)とも称される。明和7年3月(1770年)~ 嘉永7年7月5日(1854年7月29日)。

江戸時代後期の画家。殊に鮎と猫は真に迫るといわれた。本姓は木村。幼名を勝、諱は光定、字を桑甫・子章とし、檀山・青鸞・檀森斎・非文道人などと号した。下野国の人。下野国芳賀郡益子(現在の栃木県芳賀郡益子町)に生まれる。父は鹿島神社神官の木村一正、母は片岡氏。幼少より絵を好み、11歳で高田敬輔の門人島崎雲圃に入門。唐美人図・鮎図などを習う。師との関係から近江に頻繁に出向き、日野祭の山車の見送幕の製作などをしている。

30歳頃、那須郡両郷村(現在の栃木県那須郡黒羽町)温泉神社の小泉光秀の養子となり同社の神官を継いだ。立原翠軒に就いて経学や詩文を修め、その子立原杏所に画を教えた。また和歌、音楽を嗜んだともいう。享和元年(1801年)に、甲斐守に任ぜられ従五位に叙される。

50歳の時に黒羽藩主大関増業より城北の鎮国社宮司職を与えられ、その後は旺盛に画の創作を行った。画は唐の王維を敬慕した。各地から門弟が雲集し30年もの間、画技を伝えたという。「小泉檀山門人録」には100名もの人名が記され島崎玉淵・宇佐美太奇などが育つ。高久靄厓も画技を受けたひとりという。

鮎図に猫が飛びついたというエピソードが伝わる。斐は立原翠軒の従者として寛政7年(1795年)に藤田幽谷などと吉原口から富士登山に成功している。このときを元に製作した「富嶽写真」は富岡鉄斎が富士図製作に携わるとき大いに参考にした。

************************************

鮎の作品は著名だったこともあり、贋作も多いと聞いていますが、本作品は真作と判断してよろしいかと思います。

小泉檀山(斐)の「鮎」の作品は本ブログで三作品目の紹介となりますが、ようやく真に近づいてきたように思います。

印章と落款は下記のとおりです。

真に近づいてきたと言ってもまだまだこれからですね。

今までの作品を展示してみました。

常に過去の蒐集作品を見直さないと現状からのレベルアップにはつながりません。ただむろん過去の作品のほうが蒐集として正しいものもあったりします。

著名ゆえに贋作も多く、本日の作品以外の2作品は多少疑問な点もあります。さらなる検証が必要となる画家ですが、ようやく三作品目の確証できる作品を入手できました。

人は失敗を繰り返すものですが、失敗を乗り越えて未来に歩き出さなくてはいけません。骨董も災害や戦災も同じなのでしょう。そのためには失敗を忘れない、繰り返さない記録、記憶というものが必要ですね。