今週は名古屋に日帰り出張でしたが、帰りの新幹線まで時間があったので敦井美術館を観てきました。楠部弥一の作品展を開催中でしたが、観ている時間が僅かでしたので所蔵作品の図録を購入してきました。日本画や堆朱などかなりレベルの高い所蔵作品には驚きました。

さて骨董の蒐集には美的観点からの蒐集意外に、稀にですが資料として重要な価値のある作品を入手することがあります。本日はそのような作品の作品の紹介です。

版画の作品ですが、当方で地元の画家として蒐集対象にしている平福百穂の作品です。

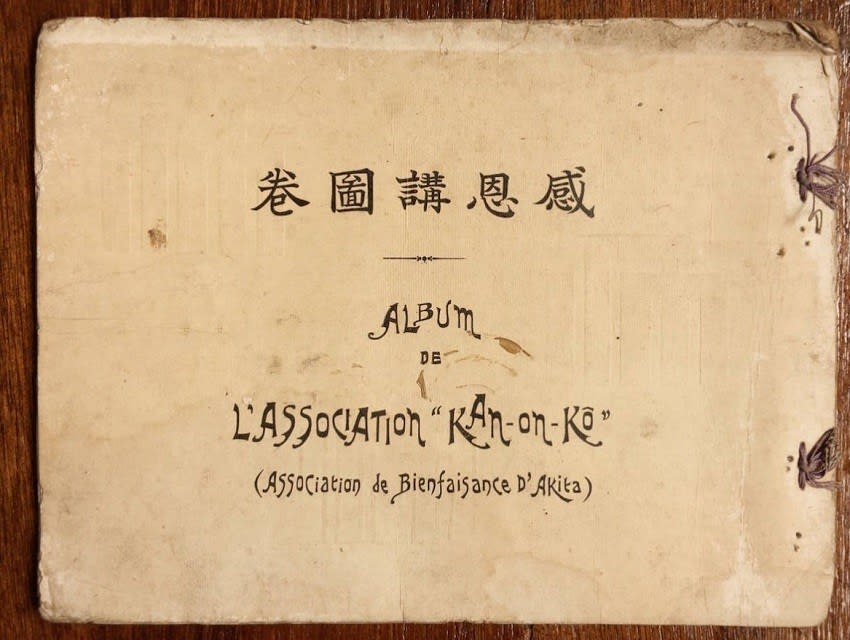

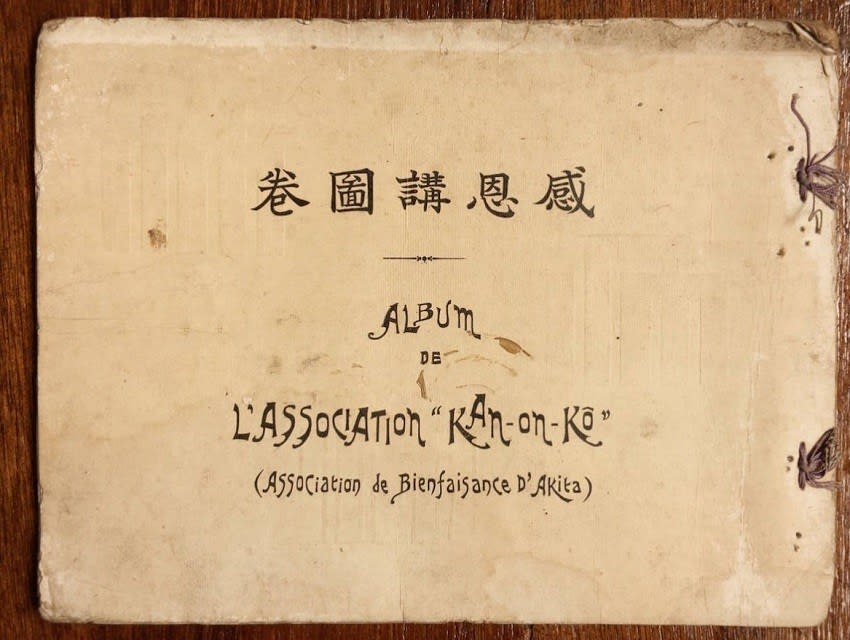

感恩講図巻 平福百穂筆 明治38年(1905年)11月発刊

紙本着色版画 図巻 14枚綴り

サイズ:縦205*横270

資料には複数巻があるように記載されていますが、詳細は不明です。

概略

「感恩講図巻」(ALBUM DE L'ASSOCIATION "KAN-ON-KO~" (Association de Bienfaisance D'Akita)

印刷年時 :明治38.11.21

出版年時 :明治38.11.25

価格 :非売品

奥付・著者名 :加賀谷長兵衛 ※発行兼編輯者 感恩講年番

発行元 :感恩講

発行元所在地 :秋田市本町六丁目三十三番地

印刷者 :竹村虎太郎

印刷所 :紅葉堂

印刷所所在地 :秋田市室町三番地

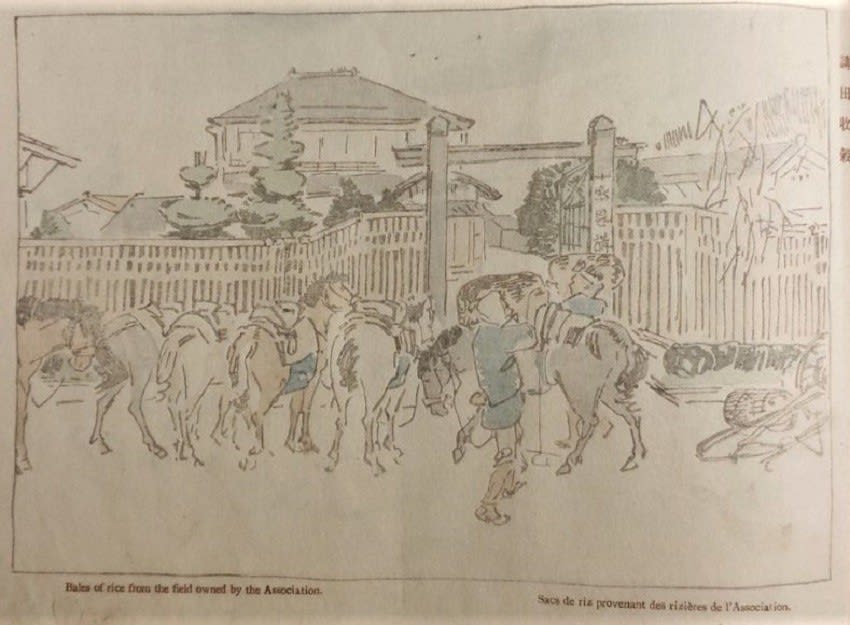

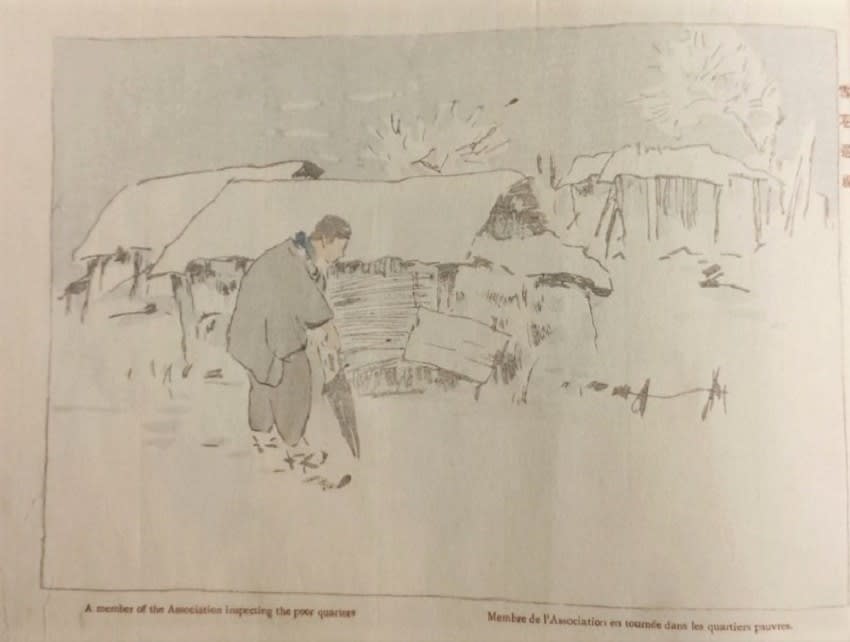

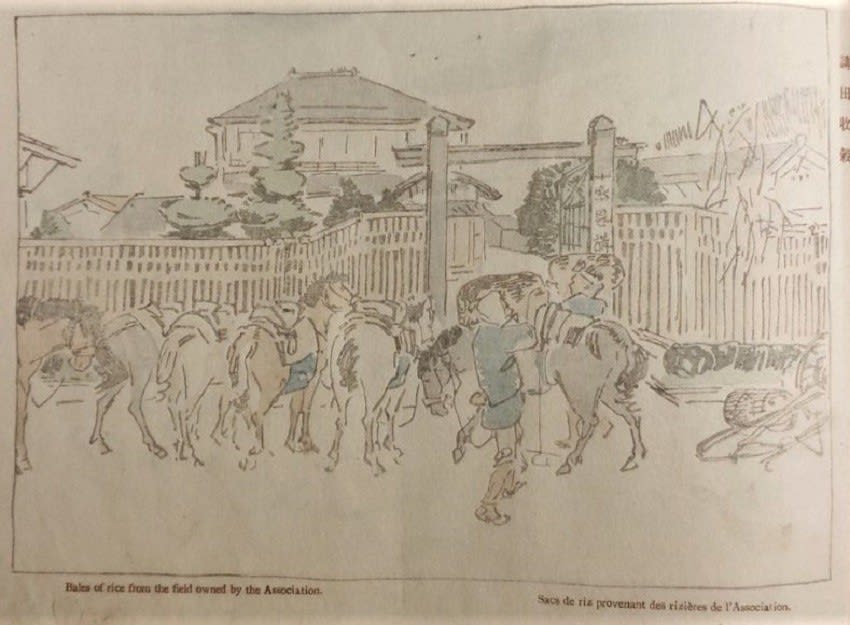

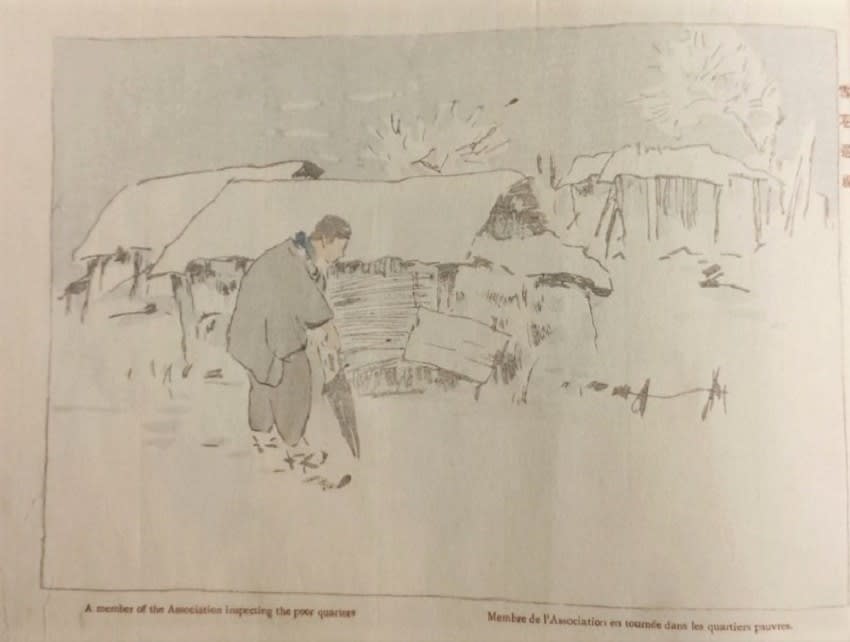

平福百穂による感恩講に関する事柄の画が主体で、版画には彩色、空刷りなどの技法を用いています。

平福百穂の描いたのは明治36年(1903年)秋となり、26歳の時です。発刊されたのは明治38年(1905年)11月25日です。

平福百穂のこの当時の略歴

1894年(明治27年)に上京し、四条派の第一人者川端玉章の内弟子となり、1897年(明治30年)に川端塾の先輩だった結城素明の勧めにより東京美術学校に入学しています。1899年(明治32年)に卒業後、翌1900年(明治33年)に素明らと无声会を結成、日本美術院のロマン主義的歴史画とは対照的な自然主義的写生画を目指しいてました。まだまだ新進気鋭の画家の一人であったであろうと思われます。

一方で1903年(明治36年)頃からは伊藤左千夫と親しくなりアララギ派の歌人としても活動し、歌集「寒竹」を残す。島木赤彦は百穂の絵画頒布会を開催することで、「アララギ」の経営を助けました。また、秋田蘭画の紹介にも努めることにもなります。

本作品発刊の背景と概略

日露戦争終了の年、1905(明治38)年11月に平福百穂の筆になる『感恩講図巻』がフランス語と英語の説明も加えて、木版で部分的にカラー版画で出版されています。対象を海外を含めての「感恩講」の活動内容の説明が目的でしょうが、どのような状況で発刊されたかは不明です。

この図説ではまず、1837(天保8)年当時の感恩講の創始者である祐生の座像が紹介され、ついで、講田収穀、窮状審査、鰥(こん)夫孤孫(やもめの男と孤児である孫)、貧婦臥病、困苦生活、済飢給米、禦冬施炭、賑物運搬、防寒贈衣、頒餅式場といった活動内容を台とした絵が描かれています。こうした表題から当時の活動の様子をうかがうことができる資料的な価値があります。

*当時の秋田市内の地図も巻末にあります。

*酒田市立光丘文庫蔵に同様の作品があるようです。それは「本間光弥氏寄贈 大正十四年十二月二十日 裏見返し奥付:明治三十六年秋日 百穂写生 感恩講蔵版 救恤の講の活動を顕彰あるいは紹介するものか? 仏語英語のタイトルを各頁下段に付す。」とあるという記事がありました。

そもそも「感恩講」とは何ぞや?という疑問があると思いますが、記事がありましたので下記に記します。

**********************************************

感恩講:1829年(文政12年)に久保田藩久保田町で発祥した有志らの寄付による備荒組織であり多くの窮民や孤児を救った慈善団体。日本におけるNPO活動の先駆け的存在にあたる。

久保田藩の御用達商人であった那波家は代々那波三郎右衛門を襲名し、転封以前の常陸国の時代から佐竹家とは縁が深い商家であった。この九代目那波三郎右衛門である那波祐生は、1819年(文政2年)に藩の絹方支配人に登用され、さらに那波家でも絹織業を興し低迷していた家業を立て直し、財を築くことに成功する。

この頃度重なる凶作と領民の飢餓に悩んでいた藩主佐竹義厚は貧民救済とその資金運用を民間に委託することができないかと考え、1827年(文政10年)にその計画を祐生に要請した。これを受けて祐生は「三郎右衛門は幼いころ困窮にあったため生涯を窮民の為に尽くしたい」と伝え自ら10年で400両の献金をすることを宣言した。

さらに後日にはこの400両を一括で献金し、この金で農地を購入しそこから得られた収入を、窮民救済をしながら飢饉や災害の年に備えて貯蓄をするという運用計画を提出した。さらに町人たちに働きかけて191名の加入者による金2000両銀10貫目を集め、これを財政基盤とした。藩は献金から230石の知行地を購入、1829年(文政12年)に講名を「感恩講」と名付け「花散里」の紋章を下賜し、感恩講の運営が始まった。

1830年(天保元年)には備蓄米を保存する蔵の建築を本町(現在の秋田市大町)で開始するが、その際にも町民たちは献金や資材などを寄付し、あるいは進んで労力奉仕をした。また藩も土地や資材を提供し、これによって翌年に当初の予算の半分で二棟の蔵が完成させることができ籾米の貯蔵が始まった。このとき感恩講を藩に寄付しようとする動きもあったが、町奉行江間郡兵衛の「上下の関係なく平等の立場で、町民相互が助け合い、守り合っていく形に」という助言があり、町民による財産管理と運営が改めて決められた。

この直後の1833年(天保4年)、天保の大飢饉がおこり東北地方では飢餓が蔓延した。発足間もない感恩講では祐生たちが藩からの支援も受けながらさらなる私財を投じて救済活動にあたり、2年間で延べ43万人に対して施米をし多くの人命を救い、衣類や薬代、葬式代を与えた。救恤対象地区では,餓死者は0人と記録さ れている。また同時期疫病(腸チフス)によって多くの孤児が発生したため感恩講は孤児を保護して里親を探し給付金を与えるなどの活動も行った。藩は感恩講の功績を讃え、今後も活動に励むようにと感恩講の知行地を歩合なしとすることを決めた。

1837年(天保8年)、祐生は最後まで救民活動に勤め感恩講が領内に広まることを願いながら66歳で没する。那波家の事業と感恩講は子の祐章に引継がれた。1830年(天保元年)に土崎で土崎感恩講が発足したのを皮切りにこの活動は藩内の各地に広まり、各地で町人や豪農が寄付金を出し合い、明治期までに秋田県内の感恩講の数は19箇所にも増えていった。各感恩講はその土地の地名を付けた名前になり、祐生が作り出した感恩講は「秋田感恩講」とも呼ばれる。

1873年(明治6年)の地租改正では感恩講の知行地は藩の財産とみなされ没収されてしまう。しかし新政府に事業について訴えることで数年後には明治政府から資金を得て新たな田地を購入して救済事業が無事継続された。秋田感恩講が救済した人員は、1909年(明治42年)の時点で403万人を超える。

感恩講は明治から大正にかけて皇族や役人などが視察に訪れるなど国にも高く評価され。また明治時代に帝国法律顧問だったボアソナードがその活動を賞賛するなど国際的にも画期的な組織として評価を受けた。非営利組織研究者であるジョンズ・ホプキンス大学のレスター・サラモンは日本最古の近代的な非営利組織として感恩講を挙げている。

*本作品が発刊されたのはこの評価を受けてではないかと推定されます。

部分拡大

明治以降の感恩講は時代の変化に伴い各地で一般財団法人や社会福祉法人として児童保育園を設立し、児童福祉活動を展開するなどした。秋田市出身の体操選手にして金メダリストの遠藤幸雄は母親を亡くしたあと、秋田感恩講の施設で支援を受けたことから感謝の気持ちを忘れず、晩年まで感恩講への寄付を続けた。

部分拡大

歴史

1772年(安永元年):那波祐生誕生

1827年(文政10年):祐生が藩に救民計画を伝える。

1829年(文政12年):感恩講の運営を開始。初の施米が実施される

1830年(天保元年):備蓄蔵の建設に着手

1833年(天保4年):天保の大飢饉で多数の窮民を救済する

1837年(天保8年):祐生66歳で死去

1873年(明治6年):地租改正で農地が没収される

1947年(昭和22年):農地改革により保有農地が解放される

1952年(昭和27年):秋田感恩講が社会福祉法人になる

1976年(昭和51年):感恩講街区公園に感恩講発祥之地碑が完成

部分拡大

感恩講の農地は昭和の農地改革によって失われ、籾貯蔵倉庫も多くは取り壊されたが、そのうち3棟を地元秋田市大町の酒蔵である新政酒造が購入し、「新政酒造旧感恩講西籾蔵」「新政酒造旧感恩講東籾蔵及び米蔵」として国の登録有形文化財になっている。

部分拡大

また隣接する土地は感恩講街区公園という名の公園になり、源氏香「花散里」をモチーフにした感恩講発祥之地碑が建てられている。これは初代藩主であった佐竹義宣が香道を好んだことから佐竹家の別紋として花散里を使用していたものを、感恩講設立の際に下賜したことに由来する。 この他にも県内各地に広がった感恩講の活動の記念碑などが残されている。

部分拡大

平福百穂の生誕の地である角館では、明治18年角館町の有志が集まり、秋田感恩講那波氏を招き、角館感恩講の設立を協議したのが始まりです。那波氏は大いに賛助、尽力し、まもなく角館感恩講が設立された。さらに、明治31年、民法による財団法人となり、基盤の強化が図られた。運営の財源は出資金による公債二千八百円の利子が主たるもので、町内篤志家からの寄付金品とで約200円が年間経費に当てられた。当時としてはかなりの金額であった。

部分拡大

**********************************************

部分を拡大すると平福百穂の確かな描写力には感心します。それと共に東北において日本におけるNPO活動の先駆け的存在があり、さらには多くの窮民や孤児を救った慈善事業には驚きを感じえませんね。

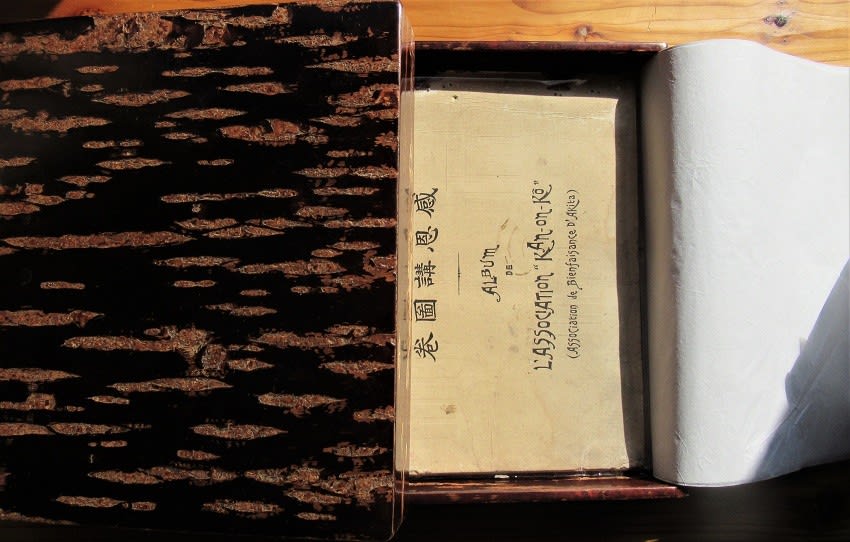

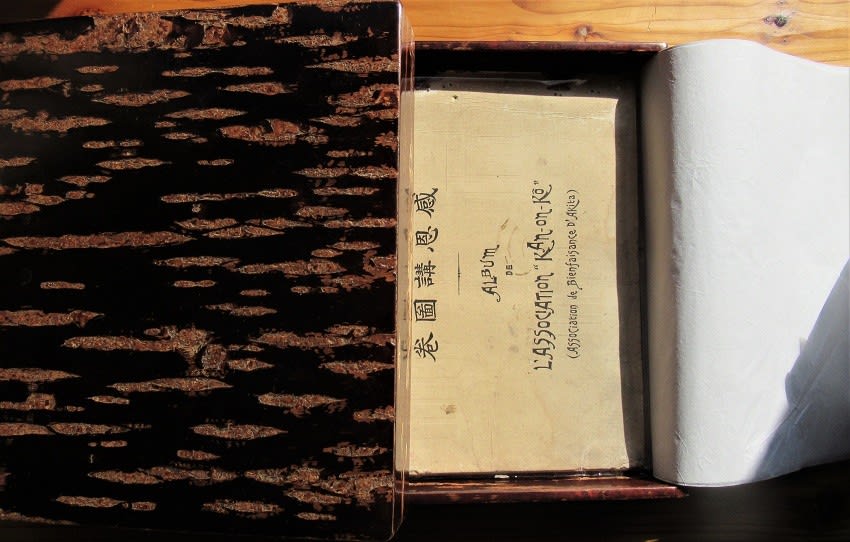

平福百穂の出身地の特産である角館樺細工に保管することにしました。

さて骨董の蒐集には美的観点からの蒐集意外に、稀にですが資料として重要な価値のある作品を入手することがあります。本日はそのような作品の作品の紹介です。

版画の作品ですが、当方で地元の画家として蒐集対象にしている平福百穂の作品です。

感恩講図巻 平福百穂筆 明治38年(1905年)11月発刊

紙本着色版画 図巻 14枚綴り

サイズ:縦205*横270

資料には複数巻があるように記載されていますが、詳細は不明です。

概略

「感恩講図巻」(ALBUM DE L'ASSOCIATION "KAN-ON-KO~" (Association de Bienfaisance D'Akita)

印刷年時 :明治38.11.21

出版年時 :明治38.11.25

価格 :非売品

奥付・著者名 :加賀谷長兵衛 ※発行兼編輯者 感恩講年番

発行元 :感恩講

発行元所在地 :秋田市本町六丁目三十三番地

印刷者 :竹村虎太郎

印刷所 :紅葉堂

印刷所所在地 :秋田市室町三番地

平福百穂による感恩講に関する事柄の画が主体で、版画には彩色、空刷りなどの技法を用いています。

平福百穂の描いたのは明治36年(1903年)秋となり、26歳の時です。発刊されたのは明治38年(1905年)11月25日です。

平福百穂のこの当時の略歴

1894年(明治27年)に上京し、四条派の第一人者川端玉章の内弟子となり、1897年(明治30年)に川端塾の先輩だった結城素明の勧めにより東京美術学校に入学しています。1899年(明治32年)に卒業後、翌1900年(明治33年)に素明らと无声会を結成、日本美術院のロマン主義的歴史画とは対照的な自然主義的写生画を目指しいてました。まだまだ新進気鋭の画家の一人であったであろうと思われます。

一方で1903年(明治36年)頃からは伊藤左千夫と親しくなりアララギ派の歌人としても活動し、歌集「寒竹」を残す。島木赤彦は百穂の絵画頒布会を開催することで、「アララギ」の経営を助けました。また、秋田蘭画の紹介にも努めることにもなります。

本作品発刊の背景と概略

日露戦争終了の年、1905(明治38)年11月に平福百穂の筆になる『感恩講図巻』がフランス語と英語の説明も加えて、木版で部分的にカラー版画で出版されています。対象を海外を含めての「感恩講」の活動内容の説明が目的でしょうが、どのような状況で発刊されたかは不明です。

この図説ではまず、1837(天保8)年当時の感恩講の創始者である祐生の座像が紹介され、ついで、講田収穀、窮状審査、鰥(こん)夫孤孫(やもめの男と孤児である孫)、貧婦臥病、困苦生活、済飢給米、禦冬施炭、賑物運搬、防寒贈衣、頒餅式場といった活動内容を台とした絵が描かれています。こうした表題から当時の活動の様子をうかがうことができる資料的な価値があります。

*当時の秋田市内の地図も巻末にあります。

*酒田市立光丘文庫蔵に同様の作品があるようです。それは「本間光弥氏寄贈 大正十四年十二月二十日 裏見返し奥付:明治三十六年秋日 百穂写生 感恩講蔵版 救恤の講の活動を顕彰あるいは紹介するものか? 仏語英語のタイトルを各頁下段に付す。」とあるという記事がありました。

そもそも「感恩講」とは何ぞや?という疑問があると思いますが、記事がありましたので下記に記します。

**********************************************

感恩講:1829年(文政12年)に久保田藩久保田町で発祥した有志らの寄付による備荒組織であり多くの窮民や孤児を救った慈善団体。日本におけるNPO活動の先駆け的存在にあたる。

久保田藩の御用達商人であった那波家は代々那波三郎右衛門を襲名し、転封以前の常陸国の時代から佐竹家とは縁が深い商家であった。この九代目那波三郎右衛門である那波祐生は、1819年(文政2年)に藩の絹方支配人に登用され、さらに那波家でも絹織業を興し低迷していた家業を立て直し、財を築くことに成功する。

この頃度重なる凶作と領民の飢餓に悩んでいた藩主佐竹義厚は貧民救済とその資金運用を民間に委託することができないかと考え、1827年(文政10年)にその計画を祐生に要請した。これを受けて祐生は「三郎右衛門は幼いころ困窮にあったため生涯を窮民の為に尽くしたい」と伝え自ら10年で400両の献金をすることを宣言した。

さらに後日にはこの400両を一括で献金し、この金で農地を購入しそこから得られた収入を、窮民救済をしながら飢饉や災害の年に備えて貯蓄をするという運用計画を提出した。さらに町人たちに働きかけて191名の加入者による金2000両銀10貫目を集め、これを財政基盤とした。藩は献金から230石の知行地を購入、1829年(文政12年)に講名を「感恩講」と名付け「花散里」の紋章を下賜し、感恩講の運営が始まった。

1830年(天保元年)には備蓄米を保存する蔵の建築を本町(現在の秋田市大町)で開始するが、その際にも町民たちは献金や資材などを寄付し、あるいは進んで労力奉仕をした。また藩も土地や資材を提供し、これによって翌年に当初の予算の半分で二棟の蔵が完成させることができ籾米の貯蔵が始まった。このとき感恩講を藩に寄付しようとする動きもあったが、町奉行江間郡兵衛の「上下の関係なく平等の立場で、町民相互が助け合い、守り合っていく形に」という助言があり、町民による財産管理と運営が改めて決められた。

この直後の1833年(天保4年)、天保の大飢饉がおこり東北地方では飢餓が蔓延した。発足間もない感恩講では祐生たちが藩からの支援も受けながらさらなる私財を投じて救済活動にあたり、2年間で延べ43万人に対して施米をし多くの人命を救い、衣類や薬代、葬式代を与えた。救恤対象地区では,餓死者は0人と記録さ れている。また同時期疫病(腸チフス)によって多くの孤児が発生したため感恩講は孤児を保護して里親を探し給付金を与えるなどの活動も行った。藩は感恩講の功績を讃え、今後も活動に励むようにと感恩講の知行地を歩合なしとすることを決めた。

1837年(天保8年)、祐生は最後まで救民活動に勤め感恩講が領内に広まることを願いながら66歳で没する。那波家の事業と感恩講は子の祐章に引継がれた。1830年(天保元年)に土崎で土崎感恩講が発足したのを皮切りにこの活動は藩内の各地に広まり、各地で町人や豪農が寄付金を出し合い、明治期までに秋田県内の感恩講の数は19箇所にも増えていった。各感恩講はその土地の地名を付けた名前になり、祐生が作り出した感恩講は「秋田感恩講」とも呼ばれる。

1873年(明治6年)の地租改正では感恩講の知行地は藩の財産とみなされ没収されてしまう。しかし新政府に事業について訴えることで数年後には明治政府から資金を得て新たな田地を購入して救済事業が無事継続された。秋田感恩講が救済した人員は、1909年(明治42年)の時点で403万人を超える。

感恩講は明治から大正にかけて皇族や役人などが視察に訪れるなど国にも高く評価され。また明治時代に帝国法律顧問だったボアソナードがその活動を賞賛するなど国際的にも画期的な組織として評価を受けた。非営利組織研究者であるジョンズ・ホプキンス大学のレスター・サラモンは日本最古の近代的な非営利組織として感恩講を挙げている。

*本作品が発刊されたのはこの評価を受けてではないかと推定されます。

部分拡大

明治以降の感恩講は時代の変化に伴い各地で一般財団法人や社会福祉法人として児童保育園を設立し、児童福祉活動を展開するなどした。秋田市出身の体操選手にして金メダリストの遠藤幸雄は母親を亡くしたあと、秋田感恩講の施設で支援を受けたことから感謝の気持ちを忘れず、晩年まで感恩講への寄付を続けた。

部分拡大

歴史

1772年(安永元年):那波祐生誕生

1827年(文政10年):祐生が藩に救民計画を伝える。

1829年(文政12年):感恩講の運営を開始。初の施米が実施される

1830年(天保元年):備蓄蔵の建設に着手

1833年(天保4年):天保の大飢饉で多数の窮民を救済する

1837年(天保8年):祐生66歳で死去

1873年(明治6年):地租改正で農地が没収される

1947年(昭和22年):農地改革により保有農地が解放される

1952年(昭和27年):秋田感恩講が社会福祉法人になる

1976年(昭和51年):感恩講街区公園に感恩講発祥之地碑が完成

部分拡大

感恩講の農地は昭和の農地改革によって失われ、籾貯蔵倉庫も多くは取り壊されたが、そのうち3棟を地元秋田市大町の酒蔵である新政酒造が購入し、「新政酒造旧感恩講西籾蔵」「新政酒造旧感恩講東籾蔵及び米蔵」として国の登録有形文化財になっている。

部分拡大

また隣接する土地は感恩講街区公園という名の公園になり、源氏香「花散里」をモチーフにした感恩講発祥之地碑が建てられている。これは初代藩主であった佐竹義宣が香道を好んだことから佐竹家の別紋として花散里を使用していたものを、感恩講設立の際に下賜したことに由来する。 この他にも県内各地に広がった感恩講の活動の記念碑などが残されている。

部分拡大

平福百穂の生誕の地である角館では、明治18年角館町の有志が集まり、秋田感恩講那波氏を招き、角館感恩講の設立を協議したのが始まりです。那波氏は大いに賛助、尽力し、まもなく角館感恩講が設立された。さらに、明治31年、民法による財団法人となり、基盤の強化が図られた。運営の財源は出資金による公債二千八百円の利子が主たるもので、町内篤志家からの寄付金品とで約200円が年間経費に当てられた。当時としてはかなりの金額であった。

部分拡大

**********************************************

部分を拡大すると平福百穂の確かな描写力には感心します。それと共に東北において日本におけるNPO活動の先駆け的存在があり、さらには多くの窮民や孤児を救った慈善事業には驚きを感じえませんね。

平福百穂の出身地の特産である角館樺細工に保管することにしました。