コロナ禍でお盆を2度含めて、郷里に2年以上帰郷できず、墓参りもままならないので、こちらにある仏壇に手を合わせるしかありませんね。いったい幾つ遺影が並ぶのだろうか・・。

さて本日の作品の紹介です。

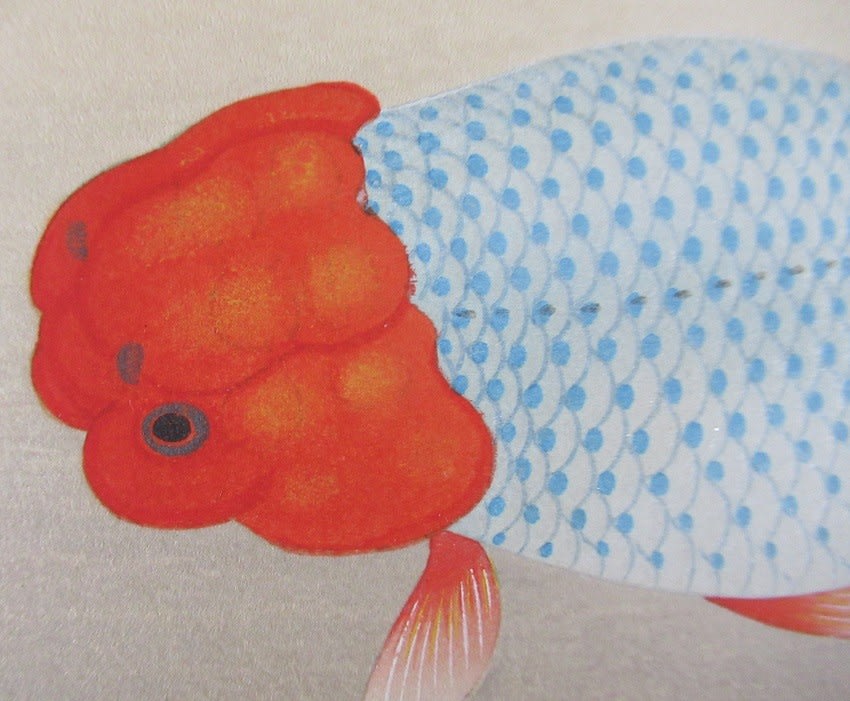

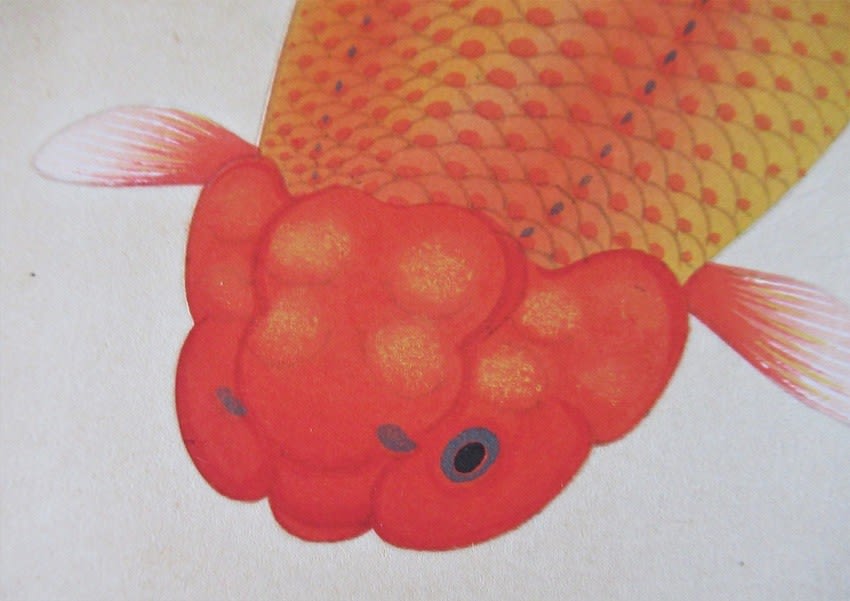

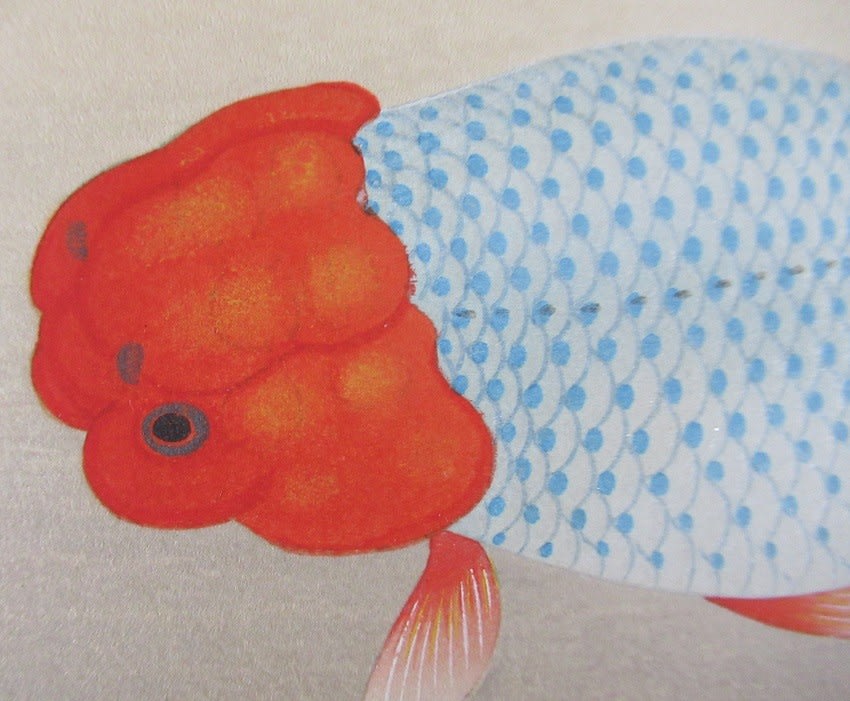

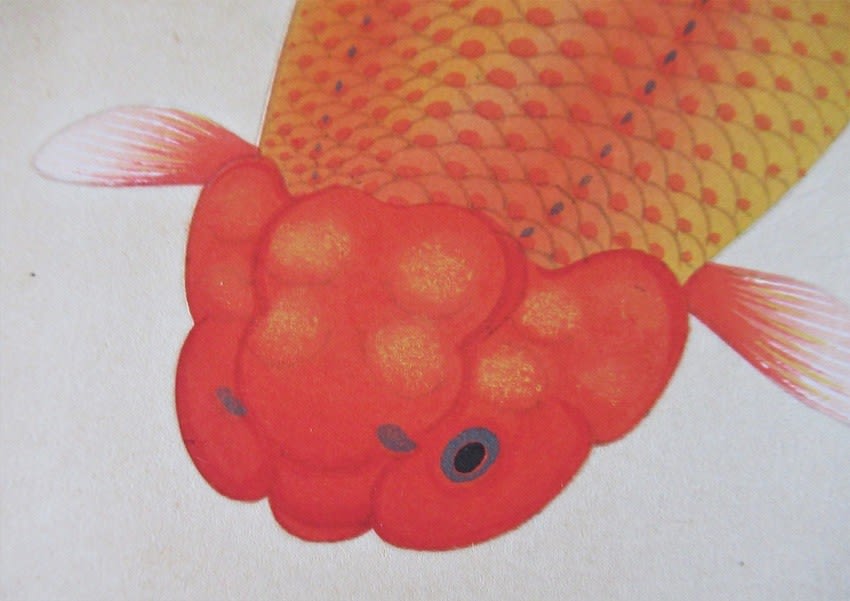

この奇妙な形の金魚は日本古来のワキンから品種改良された金魚です。調べてみると背びれのない「マルコ」という品種から現在の姿になったのは明治時代以降の品種改良からのようです。

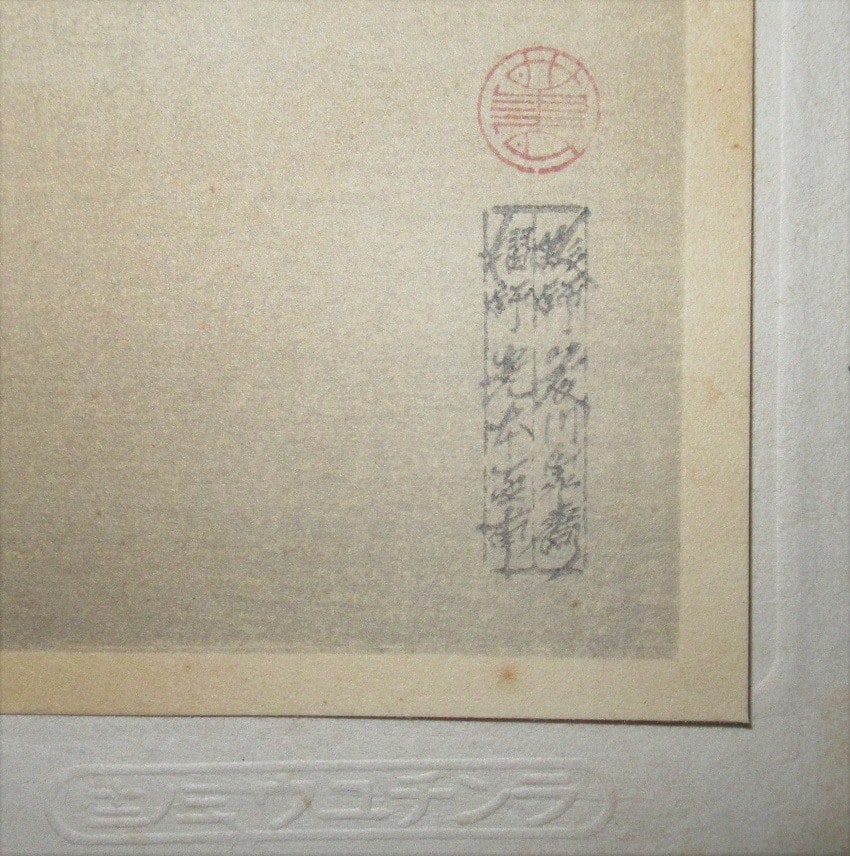

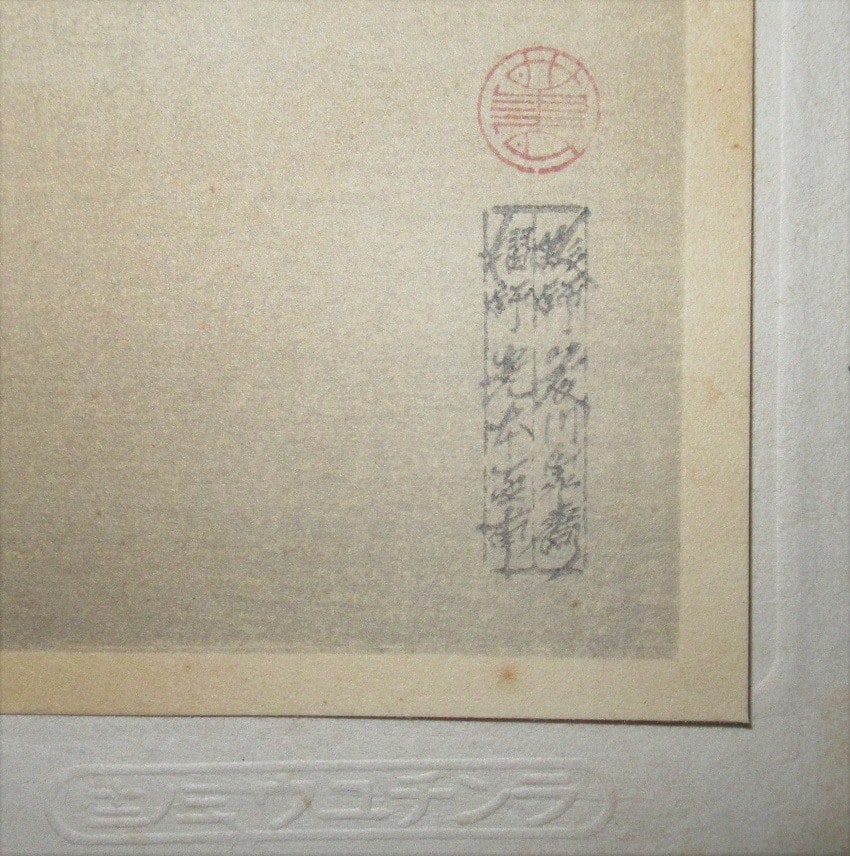

本作品は発刊当時のままの資料が添付されていますが、この作品が発刊されたのは1940年(昭和15年)8月ですから、ヨーロッパではすでに第二次世界大戦が始まっており、翌1941年の真珠湾攻撃で完全に日本も戦時下となっています。

このような状況でこのシリーズ(1937年8月~1944年7月)を発刊し続けることの困難さは計り知れないものがあります。

大日本魚類画集 NO91 ランチュウ 大野麥風画

紙本淡彩額装 版画 1940年8月第12回(第3輯) タトウ+栞付

日焼け跡有 画サイズ:縦288*横408

「ランチュウ」についてはインターネットの記事に下記のように記述されています。

*****************************************

ランチュウ:(蘭鋳、蘭虫、卵虫)は、キンギョの一品種。背びれがなくずんぐりとした魚体、頭部の肉瘤の隆起などが特色である。

形態的な特徴としてまず背びれがない。他の鰭も大きく広がらない。尾びれは金魚の典型である3つ尾あるいは4つ尾、サクラ尾を標準とする。生まれたときは黒いが途中で赤くなり、成体は素赤か、更紗と呼ばれる紅白の模様の物が多い。体は次第に厚みを持ち、特に頭部には肉瘤を発達させる。

この肉瘤がライオンの頭部を彷彿とさせる為か、「ライオンヘッドゴールドフィッシュ(Lionhead goldfish)」の英名が付けられている。

「らんちゅう」に関する記録は江戸時代の『金魚養玩草』に「卵虫」とあるものが古いものである。 ワキン(和金)から品種改良され、背びれのない「マルコ」を経て現代見るような姿になったのは明治時代以降の品種改良からである。

*****************************************

さてこのランチュウには独特の品評があるようです。まずランチュウには個体の形体、色彩、泳ぎ方を審査する「品評会」という文化があるため、愛好家は品評会で良い成績を出す個体を育成するために「親魚の選定」「繁殖」「仔引き」と呼ばれる稚魚の育成から選抜まで1年かけて行うとのことです。そのために「舟」と呼ばれる一坪程度の底の浅い水槽を使用しますが、これは ランチュウをガラス水槽の登場する以前の江戸時代からの金魚の観賞する方法「上見」(池や盥を泳ぐ姿を上から観賞する)で楽しむために改良を加えられたもので「ランチュウ専用」の浅い水槽が販売されているようです。

*この作品は残念ながら日に焼けた跡があります。多少の難のある作品でないとなかなか入手困難となっています。

詳しくは下記の記事によります。

*****************************************

明治以降に品評会の文化が発展するとともに審美眼の違いからいくつかの系列が現れた。

大阪らんちゅう:江戸期にランチュウとして文献や浮世絵に登場する個体群である。背びれがない丸い背中と開いた尾びれを有する。肉瘤は発達せず、花房と呼ばれる丸い粒のような瘤が左右の目の前に形成される程度である。ランチュウの体色や体型について類型化が行われたのもこの個体群においてである。しかし明治期の登場した協会系や宇野系に押され飼育数は減少。第二次世界大戦の戦災によって絶滅した。戦後に肉瘤の少ないランチュウとナンキン、トサキン、ハナフサなどを使用して復元された。

協会系:明治期に東京の初代石川亀吉が作出した個体群は現在のランチュウの基礎の一つである。以降、現在の品評会につながる観賞会が行われ、愛好会も結成されるようになった。全日本らんちゅう連盟(1941年設立)によって石川家は「らんちゅうの宗家」の称号を贈られた。この石川亀吉のランチュウに連なる系列を日本らんちゅう協会(1951年設立)が基準としたために「協会系」あるいは「宗家系」と呼ぶ。 この系列は、力強い体型と尾の形態の均整、泳ぎ方の美しさを重視する。

宇野系:同じころ京都では陶芸家宇野仁松(1864年-1937年)が趣味でランチュウを飼育し「協会系」のランチュウなどを基に彼の審美眼で選抜され、審美の基準が確立された。これの系列を「宇野系」という。この系列は肉瘤の発達と色彩の美しさを重んじ体型の大きいものは好まれない。

「協会系」と「宇野系」は審美の基準が異なるためにまったく違うものとして扱われ品評会でも同時に並ぶことはない。大阪らんちゅうはランチュウの観賞文化の基礎を作ったが、現在のものは終戦後復元されたものであり別の品種と見なされる。またこれらの系列に以外にも、現在でも全国の生産者が独自の審美眼で「新しい美しさ」を提案した個体群を作出している。

一般的な飼い方は他の金魚に準ずる。

1日汲み置きした水を用意して水槽の中に入れる。そしてろ過装置をいれて、ポンプを入れる。洗った石や砂利を下に敷く。餌は口が下にあるため浮揚性のものではなく、沈降性のものを与える。冷凍 乾燥イトミミズ、赤虫、ミジンコでもよい。

ランチュウには個体の形体、色彩、泳ぎ方を審査する「品評会」という文化があるため、愛好家は品評会で良い成績を出す個体を育成するために「親魚の選定」「繁殖」「仔引き」と呼ばれる稚魚の育成から選抜まで1年かけて行う。そのために「舟」と呼ばれる一坪程度の底の浅い水槽を使用する。 ランチュウは、ガラス水槽の登場する以前の江戸時代からの金魚の観賞する方法「上見」(池や盥を泳ぐ姿を上から観賞する)で楽しむために改良を加えられたもので「ランチュウ専用」の浅い水槽が販売されている。

金魚には「品評会」という文化があるが、ランチュウは特にその文化が発展している。品評会では審査対象の個体を白い洗面器に泳がせ「上見」で「形体」「色彩」「泳ぎ方」などを総合的に審査する。そして、相撲の番付のように上位5位までを「東大関」「西大関」「立行司」「東取締」「西取締」と呼び、6位以下を「第一席」「第二席」「第三席」…と順位をつける。 このような品評会は全国各地にある愛好会で開催されており、愛好会会員は品評会で上位に選ばれる優良な個体を育成するのにしのぎを削っている。

*****************************************

題字は谷崎潤一郎のよるものですね。

この第3号(輯)までがおそらく500部限定でしょう。戦時下となっていく第4号からは300部限定となり、さらには紙質が低下していくようです。

このシリーズの人気は第1号から題3号までで、第4号以降は人気が落ちたのではないかと推察しています。当時としては値段も高かったでしょうし、さらにはなにしろ戦時下ですから・・。

本作品の彫師と摺師はこのシリーズの代表的なコンビによるものです。

またマットには刻銘にて「ランチュウ 三ノ十二」とあります。

上記資料は1940年10月から開催された「大日本魚類画集展覧会」の資料だと思われます。この資料から本作品は130度摺です。

「大日本魚類画集展覧会」は200度摺、500部限定と思っている方は大いなる思い違いです。すべての作品が200度摺ではありませんね。それでも100度を超える摺りの作品は滅多にありませんし、この作品も二匹の金魚の色の味わいは肉筆以上と言って過言ではないでしょう。これがこのシリーズの魅力ですね。画集の写真ではこの色の綺麗さは味わえないし、また本ブログの写真や展覧会でも額のガラス越しでは解りかねるかもしれません。実際に手に取って初めてこの版画の凄さが実感できます。

当時の価格はひと作品が5円、まとめて購入すると多少の割引価格なようです。難しいところですが現代の貨幣価値ならだいたい4万円弱でしょうか?

現在のこの作品シリーズの購入価格はだいたい5万円ですから単に価格なら10000倍の価格ですが、貨幣価格的には発刊当時とあまり変わらないようですね。

なおこの上野松坂屋の展覧会(1940年11月)で秩父宮殿下が既刊の40点(第1号~第3号36点、第4号4点?)を買い上げ、以後の発刊予定も予約されたようです。

これ以降には「大日本魚類画集展覧会」は開催されていませんが、評判のほどはいかがだったのでしょう? 戦況下でちょっとお高い版画を買われる御仁は少なかったのではないでしょうか? 第4号以降の作品は非常に入手困難が予想されます

さて既存の額ではこのシリーズに額の種類に多様さが少ないので、手づくりの額を神田の額縁屋さんの「草土舎」に依頼して作ってみました。

左の鯉が世界堂の既成の額、右のマツカサウオが「草土舎」の額です。

下の写真右カワハギが世界堂の既成の額、左のヒガイが「草土舎」の額です。

どちらがいいかは好みによるでしょうが、少なくても額に多様性ができました。ただし「草土舎」の額は既成の額の倍のお値段となります。

草土舎の額には雰囲気がありますね。

絵の蒐集するものは額にはこだわりましょう。

古径の額なども面白そうです。

作品と絵、作品と表具のような関係にありますね。

どのような額にいれるか? どの色彩のマット使うか? そしてどの面金を使うか?

それを飾るのが楽しくなるような蒐集が面白いですね。

このようなことは経験を積むほどに愉しくなるように思います。

美術館の版画展のように統一された安物の額では・・・、しかも人任せではつまらない・・・

さて本日の作品の紹介です。

この奇妙な形の金魚は日本古来のワキンから品種改良された金魚です。調べてみると背びれのない「マルコ」という品種から現在の姿になったのは明治時代以降の品種改良からのようです。

本作品は発刊当時のままの資料が添付されていますが、この作品が発刊されたのは1940年(昭和15年)8月ですから、ヨーロッパではすでに第二次世界大戦が始まっており、翌1941年の真珠湾攻撃で完全に日本も戦時下となっています。

このような状況でこのシリーズ(1937年8月~1944年7月)を発刊し続けることの困難さは計り知れないものがあります。

大日本魚類画集 NO91 ランチュウ 大野麥風画

紙本淡彩額装 版画 1940年8月第12回(第3輯) タトウ+栞付

日焼け跡有 画サイズ:縦288*横408

「ランチュウ」についてはインターネットの記事に下記のように記述されています。

*****************************************

ランチュウ:(蘭鋳、蘭虫、卵虫)は、キンギョの一品種。背びれがなくずんぐりとした魚体、頭部の肉瘤の隆起などが特色である。

形態的な特徴としてまず背びれがない。他の鰭も大きく広がらない。尾びれは金魚の典型である3つ尾あるいは4つ尾、サクラ尾を標準とする。生まれたときは黒いが途中で赤くなり、成体は素赤か、更紗と呼ばれる紅白の模様の物が多い。体は次第に厚みを持ち、特に頭部には肉瘤を発達させる。

この肉瘤がライオンの頭部を彷彿とさせる為か、「ライオンヘッドゴールドフィッシュ(Lionhead goldfish)」の英名が付けられている。

「らんちゅう」に関する記録は江戸時代の『金魚養玩草』に「卵虫」とあるものが古いものである。 ワキン(和金)から品種改良され、背びれのない「マルコ」を経て現代見るような姿になったのは明治時代以降の品種改良からである。

*****************************************

さてこのランチュウには独特の品評があるようです。まずランチュウには個体の形体、色彩、泳ぎ方を審査する「品評会」という文化があるため、愛好家は品評会で良い成績を出す個体を育成するために「親魚の選定」「繁殖」「仔引き」と呼ばれる稚魚の育成から選抜まで1年かけて行うとのことです。そのために「舟」と呼ばれる一坪程度の底の浅い水槽を使用しますが、これは ランチュウをガラス水槽の登場する以前の江戸時代からの金魚の観賞する方法「上見」(池や盥を泳ぐ姿を上から観賞する)で楽しむために改良を加えられたもので「ランチュウ専用」の浅い水槽が販売されているようです。

*この作品は残念ながら日に焼けた跡があります。多少の難のある作品でないとなかなか入手困難となっています。

詳しくは下記の記事によります。

*****************************************

明治以降に品評会の文化が発展するとともに審美眼の違いからいくつかの系列が現れた。

大阪らんちゅう:江戸期にランチュウとして文献や浮世絵に登場する個体群である。背びれがない丸い背中と開いた尾びれを有する。肉瘤は発達せず、花房と呼ばれる丸い粒のような瘤が左右の目の前に形成される程度である。ランチュウの体色や体型について類型化が行われたのもこの個体群においてである。しかし明治期の登場した協会系や宇野系に押され飼育数は減少。第二次世界大戦の戦災によって絶滅した。戦後に肉瘤の少ないランチュウとナンキン、トサキン、ハナフサなどを使用して復元された。

協会系:明治期に東京の初代石川亀吉が作出した個体群は現在のランチュウの基礎の一つである。以降、現在の品評会につながる観賞会が行われ、愛好会も結成されるようになった。全日本らんちゅう連盟(1941年設立)によって石川家は「らんちゅうの宗家」の称号を贈られた。この石川亀吉のランチュウに連なる系列を日本らんちゅう協会(1951年設立)が基準としたために「協会系」あるいは「宗家系」と呼ぶ。 この系列は、力強い体型と尾の形態の均整、泳ぎ方の美しさを重視する。

宇野系:同じころ京都では陶芸家宇野仁松(1864年-1937年)が趣味でランチュウを飼育し「協会系」のランチュウなどを基に彼の審美眼で選抜され、審美の基準が確立された。これの系列を「宇野系」という。この系列は肉瘤の発達と色彩の美しさを重んじ体型の大きいものは好まれない。

「協会系」と「宇野系」は審美の基準が異なるためにまったく違うものとして扱われ品評会でも同時に並ぶことはない。大阪らんちゅうはランチュウの観賞文化の基礎を作ったが、現在のものは終戦後復元されたものであり別の品種と見なされる。またこれらの系列に以外にも、現在でも全国の生産者が独自の審美眼で「新しい美しさ」を提案した個体群を作出している。

一般的な飼い方は他の金魚に準ずる。

1日汲み置きした水を用意して水槽の中に入れる。そしてろ過装置をいれて、ポンプを入れる。洗った石や砂利を下に敷く。餌は口が下にあるため浮揚性のものではなく、沈降性のものを与える。冷凍 乾燥イトミミズ、赤虫、ミジンコでもよい。

ランチュウには個体の形体、色彩、泳ぎ方を審査する「品評会」という文化があるため、愛好家は品評会で良い成績を出す個体を育成するために「親魚の選定」「繁殖」「仔引き」と呼ばれる稚魚の育成から選抜まで1年かけて行う。そのために「舟」と呼ばれる一坪程度の底の浅い水槽を使用する。 ランチュウは、ガラス水槽の登場する以前の江戸時代からの金魚の観賞する方法「上見」(池や盥を泳ぐ姿を上から観賞する)で楽しむために改良を加えられたもので「ランチュウ専用」の浅い水槽が販売されている。

金魚には「品評会」という文化があるが、ランチュウは特にその文化が発展している。品評会では審査対象の個体を白い洗面器に泳がせ「上見」で「形体」「色彩」「泳ぎ方」などを総合的に審査する。そして、相撲の番付のように上位5位までを「東大関」「西大関」「立行司」「東取締」「西取締」と呼び、6位以下を「第一席」「第二席」「第三席」…と順位をつける。 このような品評会は全国各地にある愛好会で開催されており、愛好会会員は品評会で上位に選ばれる優良な個体を育成するのにしのぎを削っている。

*****************************************

題字は谷崎潤一郎のよるものですね。

この第3号(輯)までがおそらく500部限定でしょう。戦時下となっていく第4号からは300部限定となり、さらには紙質が低下していくようです。

このシリーズの人気は第1号から題3号までで、第4号以降は人気が落ちたのではないかと推察しています。当時としては値段も高かったでしょうし、さらにはなにしろ戦時下ですから・・。

本作品の彫師と摺師はこのシリーズの代表的なコンビによるものです。

またマットには刻銘にて「ランチュウ 三ノ十二」とあります。

上記資料は1940年10月から開催された「大日本魚類画集展覧会」の資料だと思われます。この資料から本作品は130度摺です。

「大日本魚類画集展覧会」は200度摺、500部限定と思っている方は大いなる思い違いです。すべての作品が200度摺ではありませんね。それでも100度を超える摺りの作品は滅多にありませんし、この作品も二匹の金魚の色の味わいは肉筆以上と言って過言ではないでしょう。これがこのシリーズの魅力ですね。画集の写真ではこの色の綺麗さは味わえないし、また本ブログの写真や展覧会でも額のガラス越しでは解りかねるかもしれません。実際に手に取って初めてこの版画の凄さが実感できます。

当時の価格はひと作品が5円、まとめて購入すると多少の割引価格なようです。難しいところですが現代の貨幣価値ならだいたい4万円弱でしょうか?

現在のこの作品シリーズの購入価格はだいたい5万円ですから単に価格なら10000倍の価格ですが、貨幣価格的には発刊当時とあまり変わらないようですね。

なおこの上野松坂屋の展覧会(1940年11月)で秩父宮殿下が既刊の40点(第1号~第3号36点、第4号4点?)を買い上げ、以後の発刊予定も予約されたようです。

これ以降には「大日本魚類画集展覧会」は開催されていませんが、評判のほどはいかがだったのでしょう? 戦況下でちょっとお高い版画を買われる御仁は少なかったのではないでしょうか? 第4号以降の作品は非常に入手困難が予想されます

さて既存の額ではこのシリーズに額の種類に多様さが少ないので、手づくりの額を神田の額縁屋さんの「草土舎」に依頼して作ってみました。

左の鯉が世界堂の既成の額、右のマツカサウオが「草土舎」の額です。

下の写真右カワハギが世界堂の既成の額、左のヒガイが「草土舎」の額です。

どちらがいいかは好みによるでしょうが、少なくても額に多様性ができました。ただし「草土舎」の額は既成の額の倍のお値段となります。

草土舎の額には雰囲気がありますね。

絵の蒐集するものは額にはこだわりましょう。

古径の額なども面白そうです。

作品と絵、作品と表具のような関係にありますね。

どのような額にいれるか? どの色彩のマット使うか? そしてどの面金を使うか?

それを飾るのが楽しくなるような蒐集が面白いですね。

このようなことは経験を積むほどに愉しくなるように思います。

美術館の版画展のように統一された安物の額では・・・、しかも人任せではつまらない・・・