「斎藤清」といえば版画を思い浮かべます。世界的な版画家として著名で、版画家として文化功労章を授与されていますので、一般的には版画家の斎藤清を思い浮かべますが、実は本日紹介する作品の作者は同姓同名の全くの別人の作品です。

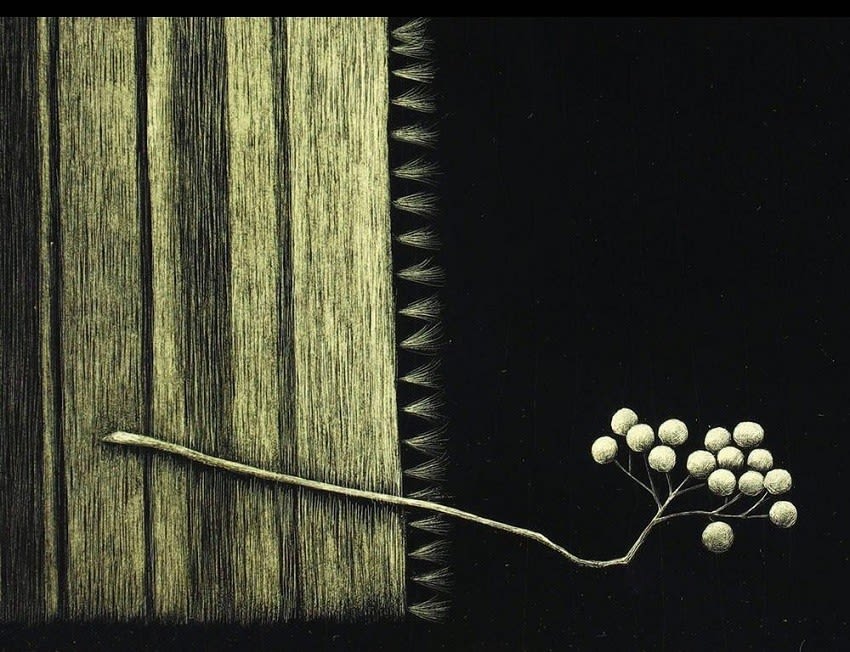

お気に入りの作品 秋の実 斎藤清画 1991年作

油彩 額装 サイン:画面右下、裏面共シール 誂タトウ+黄袋

全体サイズ:縦470*横380 画サイズ:縦334*横243(F4号)

この作品はひと目で気に入り入手した作品ですが、画家の略歴など知りもしないで入手しています。

斎藤清の略歴は解る範囲では下記のとおりです。

*****************************************************

齋藤清:1942年 長野県大町市に生まれる。

齋藤清の世界は版画の版木そのものを作品にするという発想から生まれた齋藤清独自の画法のようです。アルミや木の版に下絵を描き彩色をし、上に墨をかけ、その墨を自作の道具などで削りながら作品にしていく、版画とは違い一点ごとのオリジナル作品、その日本人ならではの研ぎ澄まされた感性の世界は、忘れていた懐かしくて豊かな温もりを呼び覚ますと絶賛されているそうです。

海外での評価も高く、さらに技法の革新に励む中、今後の活躍が期待されている画家のようです。

*****************************************************

「海外での評価も高く、さらに技法の革新に励む中、今後の活躍が期待されている。」というのも本当かどうか分かりません。

当方の展示室では海外から評価の高い渡辺省亭の作品と飾っています。

*大きな壺は李朝の作品とされています。

**桐の箪笥は家内の実家に古くからあり、物置からでてきたもので小物の骨董入れに重宝しています。

「アルミや木の版に下絵を描き彩色をし、上に墨をかけ、その墨を自作の道具などで削りながら作品にしていく、版画とは違い一点ごとのオリジナル作品」とありますが、たしかに油彩とは違う感じがします。

額の裏面には共シールが遺っています。1991年と制作された時期が特定されます。約30年前の作品ですが、金具の錆具合から湿気の高いところに保管されていたと危惧されます。

下記の写真は作品中のサインです。

神田の額縁屋さんの「草土舎」にて修理して頂いています。

このような小さめの作品は粋な額に入れて、皿立てにして飾るのもいいです。

庭を借景にしたりしても愉しいですね。

蒐集する側は作品を「どう保存していくか、どのように飾ったり使って愉しむか」という基本的なことともっと向き合う必要があります。

とかく蒐集する側は手元に置いたら、それっきりという悪い癖があるようです・・・

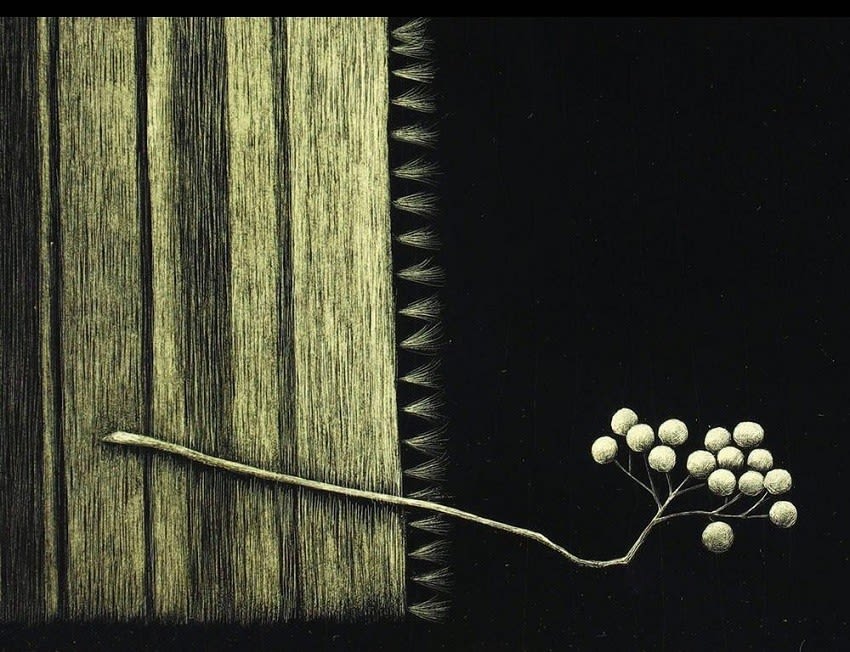

お気に入りの作品 秋の実 斎藤清画 1991年作

油彩 額装 サイン:画面右下、裏面共シール 誂タトウ+黄袋

全体サイズ:縦470*横380 画サイズ:縦334*横243(F4号)

この作品はひと目で気に入り入手した作品ですが、画家の略歴など知りもしないで入手しています。

斎藤清の略歴は解る範囲では下記のとおりです。

*****************************************************

齋藤清:1942年 長野県大町市に生まれる。

齋藤清の世界は版画の版木そのものを作品にするという発想から生まれた齋藤清独自の画法のようです。アルミや木の版に下絵を描き彩色をし、上に墨をかけ、その墨を自作の道具などで削りながら作品にしていく、版画とは違い一点ごとのオリジナル作品、その日本人ならではの研ぎ澄まされた感性の世界は、忘れていた懐かしくて豊かな温もりを呼び覚ますと絶賛されているそうです。

海外での評価も高く、さらに技法の革新に励む中、今後の活躍が期待されている画家のようです。

*****************************************************

「海外での評価も高く、さらに技法の革新に励む中、今後の活躍が期待されている。」というのも本当かどうか分かりません。

当方の展示室では海外から評価の高い渡辺省亭の作品と飾っています。

*大きな壺は李朝の作品とされています。

**桐の箪笥は家内の実家に古くからあり、物置からでてきたもので小物の骨董入れに重宝しています。

「アルミや木の版に下絵を描き彩色をし、上に墨をかけ、その墨を自作の道具などで削りながら作品にしていく、版画とは違い一点ごとのオリジナル作品」とありますが、たしかに油彩とは違う感じがします。

額の裏面には共シールが遺っています。1991年と制作された時期が特定されます。約30年前の作品ですが、金具の錆具合から湿気の高いところに保管されていたと危惧されます。

下記の写真は作品中のサインです。

神田の額縁屋さんの「草土舎」にて修理して頂いています。

このような小さめの作品は粋な額に入れて、皿立てにして飾るのもいいです。

庭を借景にしたりしても愉しいですね。

蒐集する側は作品を「どう保存していくか、どのように飾ったり使って愉しむか」という基本的なことともっと向き合う必要があります。

とかく蒐集する側は手元に置いたら、それっきりという悪い癖があるようです・・・