帆足作品に作品に竹田の落款を入れると真贋が分からなくなるといわれるほどの南画の名手です。

かくいう帆足杏雨の作品自体にも贋作があるようです。南画についての真贋は興味深いものです。嫌気がさすか、面白いと思うかは個人差がありますが、近代画家のように購入費用が高くつくものは費用がばかになりませんが、南画は投資額がほどほどなので被害が少なくて済みます。

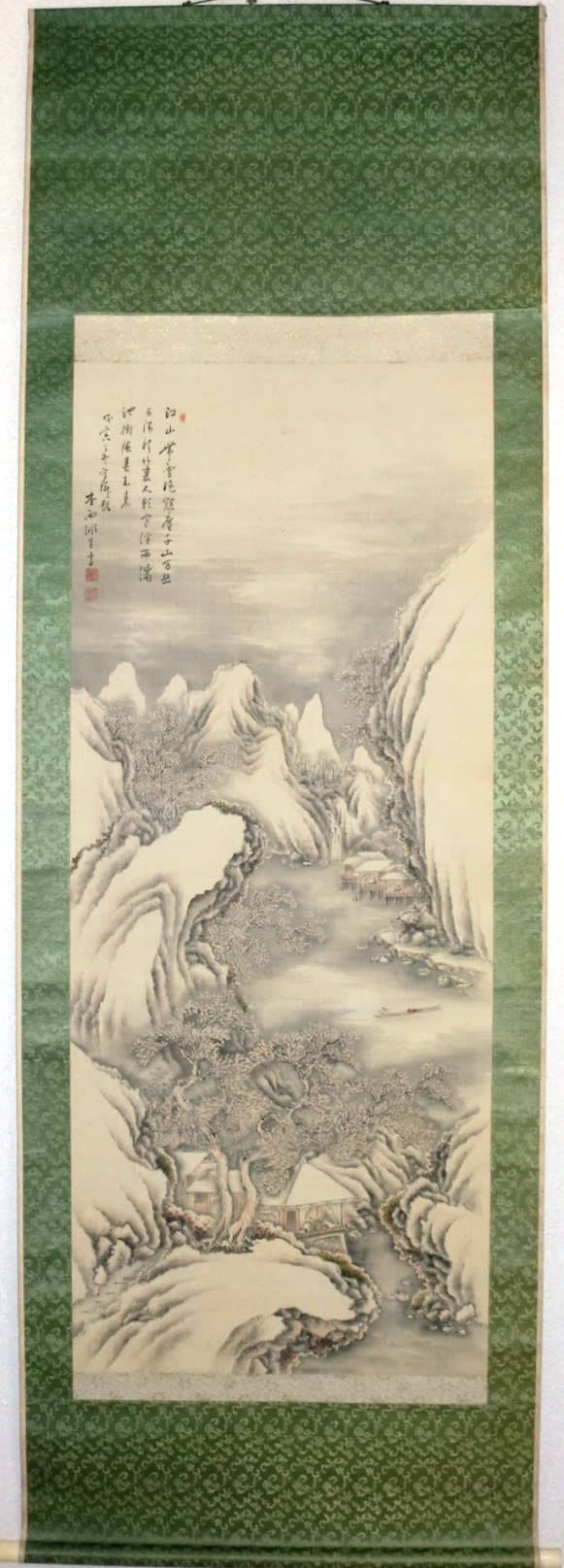

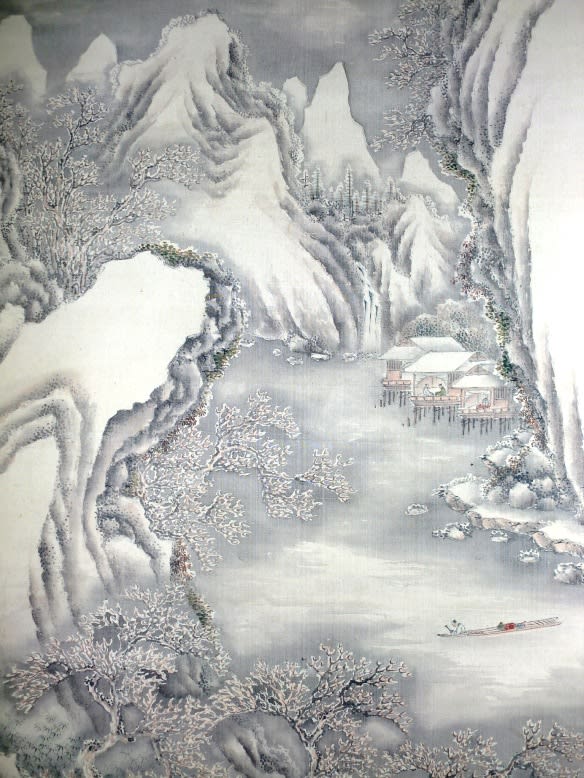

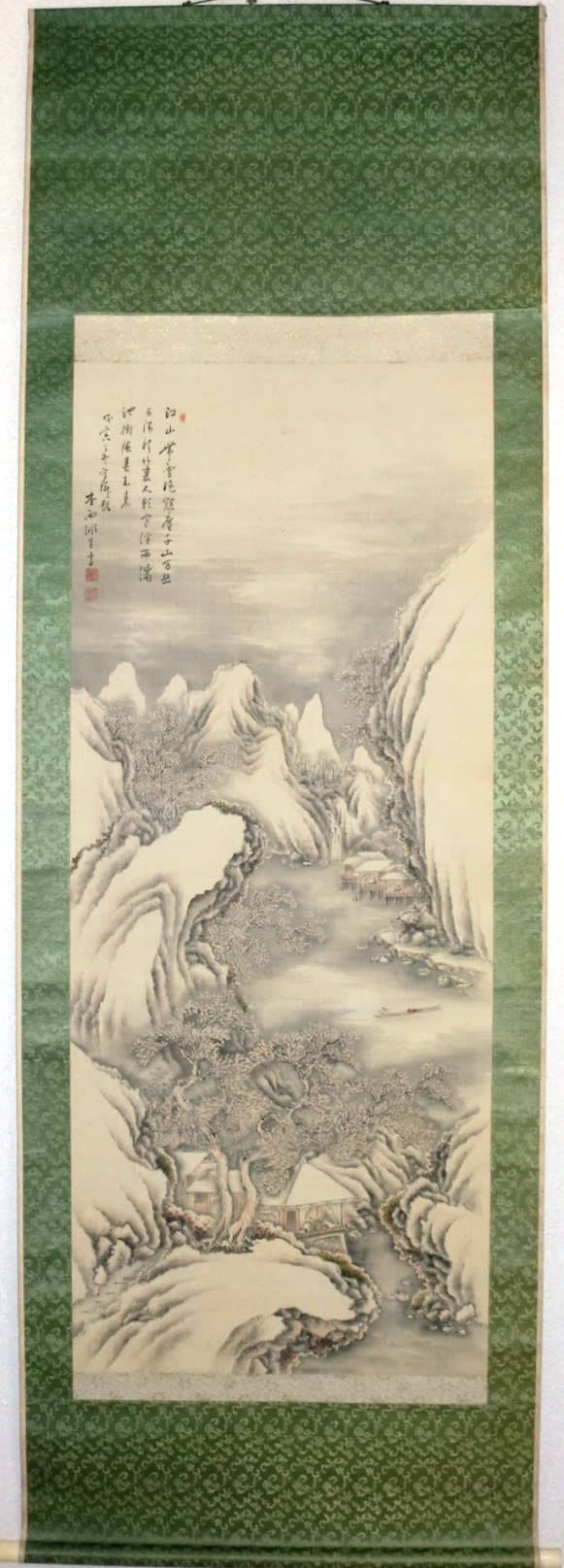

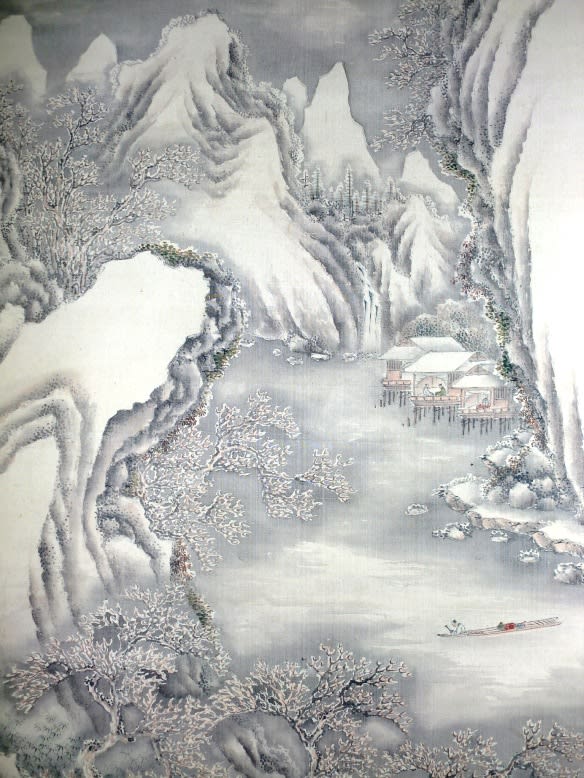

江山帯雪図 伝帆足杏雨筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:横661*縦206 画サイズ:横526*縦1277

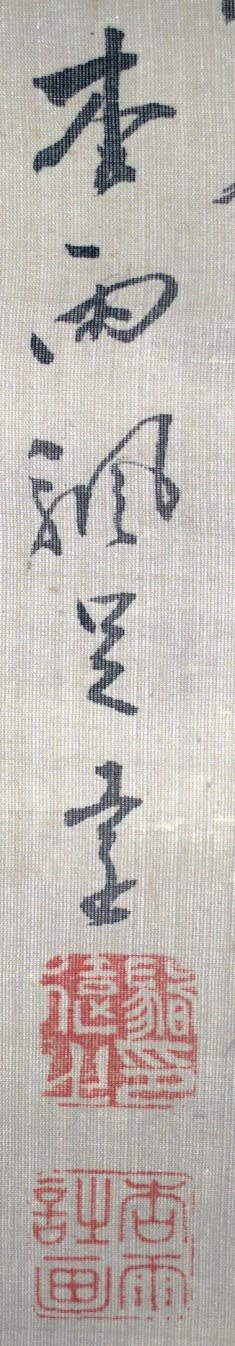

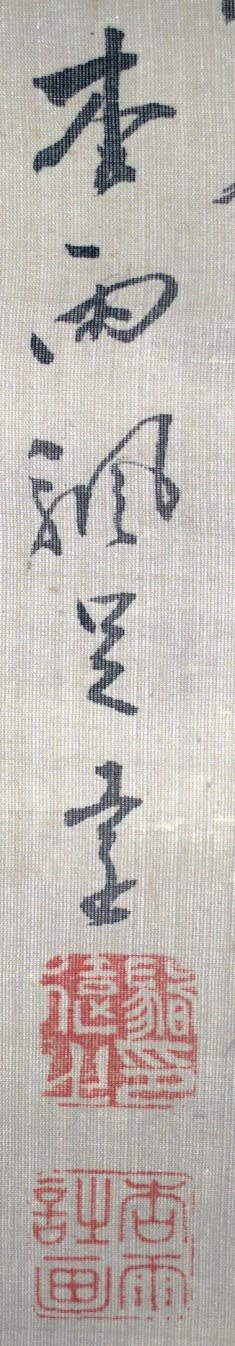

賛は「遊印 江山帯雪絶點塵 千山万岳占清新 竹裏人影寒渓西 湍池樹陰春未来 戌寅之冬写併題 杏雨帆(帆は馬偏に風)足遠 押印」とあり、明治11年(1878年)、帆足杏雨が68歳の作品であることが分かります。

本作品は青緑山水画ではなく、水墨淡彩であり、より竹田の画風に近いものですが、弘化3年(1846年)杏雨37歳の時から師竹田から脱し、独自の作風を定着させた時期であり、この前後10年余が最も充実した作画期といえ、その充実期の作品にあたります。

大きな掛け軸の部類に入りますので見ごたえの有る作品になっています。

帆足杏雨についての説明の文章を借りるなら「がっしりとした岩山を据え、緊密な画面構成をする一方、それを微妙に変化する細く穏やかな墨線で描き出し、さらに非常に明度の近い色彩で静寂ながら典雅な画世界を生み出していくその画法は我が国の南画史上にもユニークな存在である。」という表現そのものと言えます。

冬の男の隠れ家に最適と思い購入しました。また暑い夏に飾るのも一興です。

押印は「帆(馬偏に風)遠之印」の白文朱方印と「杏雨詩画」の朱文白方印が押印され、賛の右上には遊印が押印されています。

保存箱はかなり虫に喰われており、よく作品が無事であったものと思います。表具は改装されていますが、画そのものは無傷であり、先人が苦労して所蔵していたことを示し、その作品を私が受け継いだことになります。

帆足杏雨はすでに下記の作品を本ブログにて投稿しています。

暁驛飲馬 帆足杏雨筆絹本着色軸装箱入 画サイズ:横205*縦280

さらに所蔵作品を検索すると下記の作品があるようですが、まだ未撮影のため後日投稿したいと思います。もう10年以上前に購入した作品ですが、そのときと見る眼は進歩していないようです。

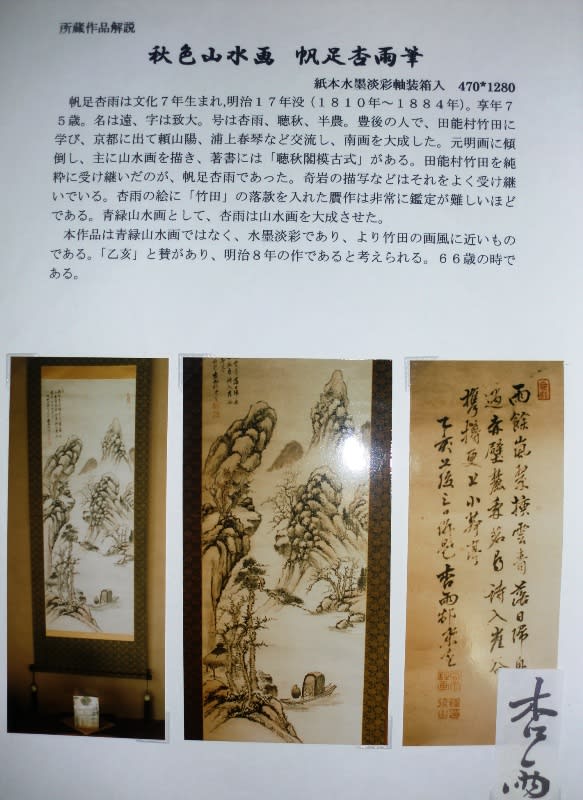

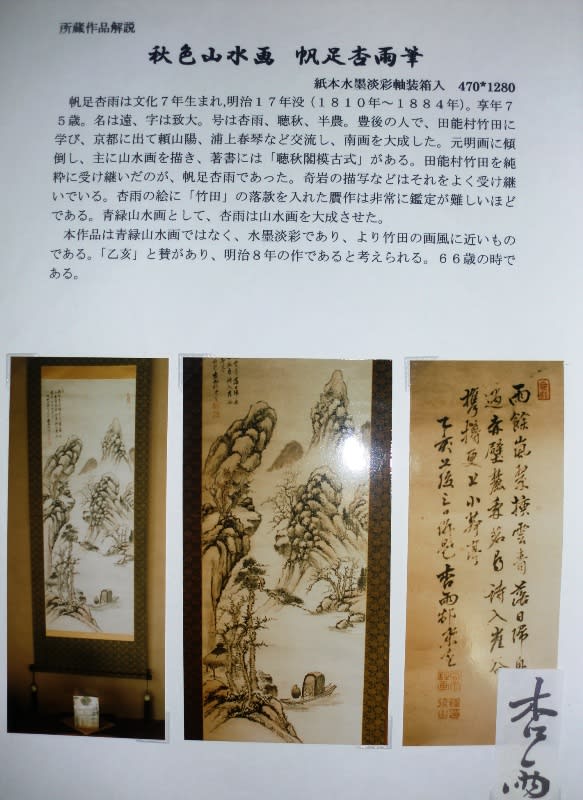

秋色山水画 伝帆足杏雨筆

紙本水墨淡彩軸装箱入 画サイズ:横470*縦1280

この作品を整理していたころはまだデジタルカメラの普及度は低く、私も現像した写真を台紙に貼り付けて作品を整理していました。

本作品も充実期の作品のひとつです。

データをではなく製本して整理していました。ワープロの時もあり、ずいぶんと無駄なことをしたものですが、趣味とは無駄や徒労の連続のようです。本ブログのコメントにもあるように真贋もそのひとつですが、この壁を乗り越えないとならなにのが骨董の宿命のようです。

以上の三作品が所蔵している作品です。明治期から幕末の南画は収集しやすい対象になりますが、著名な画家には贋作が多いので注意を要します。

帆足杏雨:文化7年生まれ,明治17年没(1810年~1884年)。享年75歳。名は遠、字は致大。号は杏雨、聴秋、半農。臼杵領戸次市組(現在の大分市戸次)の庄屋帆足統度の四男として生まれた。帆足家は当時の地方文化の担い手の一つとして存在し杏雨の父や兄は俳諧をたしなみ、書画に親しみ、多数の書画を所蔵していた。

また、我が国の代表的な南画家のひとり 田能村竹田もたびたび帆足家を訪れており、幼少の頃から南画に強い興味を持っていた。文政7年(1824年)に正式に竹田に入門し、南画家の道を歩き始めた。

広瀬淡窓、帆足万里に学問を学び、頼山陽、浦上春琴、 篠崎小竹に接する一方、田能村竹田には画技と学習法と最も重要な文人としての姿勢を学んだ。 長崎や京都に旅をして、古画も学んだ。

がっしりとした岩山を据え、緊密な画面構成をする一方、それを微妙に変化する細く穏やかな墨線で描き出し、さらに非常に明度の近い色彩で静寂ながら典雅な画世界を生み出していくその画法は我が国の南画史上にもユニークな存在である。

幕末から明治初期にかけてはさらに画名が高まり、嘉永元年(1848)には 山水図二幅を天覧に入れ、明治6年(1873)にはオーストリアの万国博覧会にも出品した。杏雨は大分の地に南画が広く展開する上でも非常に重要な位置を占めた南画家である。

帆足杏雨の作品は思文閣のカタログにも見受けられます。

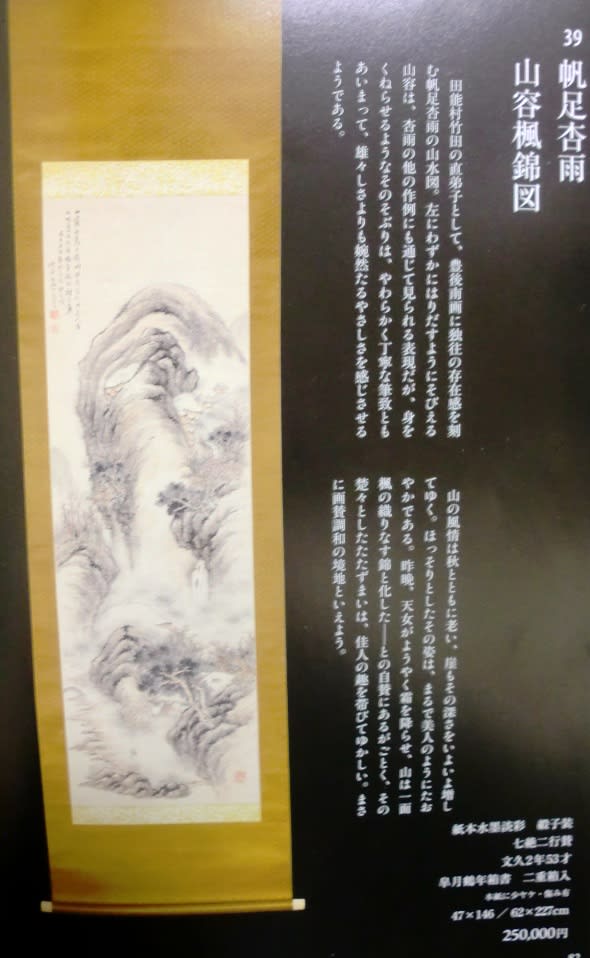

文久2年の作品です。

賛の筆遣いに違いがありますが、参考作品は53歳の作品、本作品は63歳の作品を考慮しなくてなりません。

この印章と本作品の印章が違うからということで本作品を贋作とするのは早計です。明らかに違う印章で贋作を意味したものでなないように思われます。いま少し時間をかけて印章の確認をする必要があります。

しかも出来は正直なところ参考作品より良いように思われます。

かくいう帆足杏雨の作品自体にも贋作があるようです。南画についての真贋は興味深いものです。嫌気がさすか、面白いと思うかは個人差がありますが、近代画家のように購入費用が高くつくものは費用がばかになりませんが、南画は投資額がほどほどなので被害が少なくて済みます。

江山帯雪図 伝帆足杏雨筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:横661*縦206 画サイズ:横526*縦1277

賛は「遊印 江山帯雪絶點塵 千山万岳占清新 竹裏人影寒渓西 湍池樹陰春未来 戌寅之冬写併題 杏雨帆(帆は馬偏に風)足遠 押印」とあり、明治11年(1878年)、帆足杏雨が68歳の作品であることが分かります。

本作品は青緑山水画ではなく、水墨淡彩であり、より竹田の画風に近いものですが、弘化3年(1846年)杏雨37歳の時から師竹田から脱し、独自の作風を定着させた時期であり、この前後10年余が最も充実した作画期といえ、その充実期の作品にあたります。

大きな掛け軸の部類に入りますので見ごたえの有る作品になっています。

帆足杏雨についての説明の文章を借りるなら「がっしりとした岩山を据え、緊密な画面構成をする一方、それを微妙に変化する細く穏やかな墨線で描き出し、さらに非常に明度の近い色彩で静寂ながら典雅な画世界を生み出していくその画法は我が国の南画史上にもユニークな存在である。」という表現そのものと言えます。

冬の男の隠れ家に最適と思い購入しました。また暑い夏に飾るのも一興です。

押印は「帆(馬偏に風)遠之印」の白文朱方印と「杏雨詩画」の朱文白方印が押印され、賛の右上には遊印が押印されています。

保存箱はかなり虫に喰われており、よく作品が無事であったものと思います。表具は改装されていますが、画そのものは無傷であり、先人が苦労して所蔵していたことを示し、その作品を私が受け継いだことになります。

帆足杏雨はすでに下記の作品を本ブログにて投稿しています。

暁驛飲馬 帆足杏雨筆絹本着色軸装箱入 画サイズ:横205*縦280

さらに所蔵作品を検索すると下記の作品があるようですが、まだ未撮影のため後日投稿したいと思います。もう10年以上前に購入した作品ですが、そのときと見る眼は進歩していないようです。

秋色山水画 伝帆足杏雨筆

紙本水墨淡彩軸装箱入 画サイズ:横470*縦1280

この作品を整理していたころはまだデジタルカメラの普及度は低く、私も現像した写真を台紙に貼り付けて作品を整理していました。

本作品も充実期の作品のひとつです。

データをではなく製本して整理していました。ワープロの時もあり、ずいぶんと無駄なことをしたものですが、趣味とは無駄や徒労の連続のようです。本ブログのコメントにもあるように真贋もそのひとつですが、この壁を乗り越えないとならなにのが骨董の宿命のようです。

以上の三作品が所蔵している作品です。明治期から幕末の南画は収集しやすい対象になりますが、著名な画家には贋作が多いので注意を要します。

帆足杏雨:文化7年生まれ,明治17年没(1810年~1884年)。享年75歳。名は遠、字は致大。号は杏雨、聴秋、半農。臼杵領戸次市組(現在の大分市戸次)の庄屋帆足統度の四男として生まれた。帆足家は当時の地方文化の担い手の一つとして存在し杏雨の父や兄は俳諧をたしなみ、書画に親しみ、多数の書画を所蔵していた。

また、我が国の代表的な南画家のひとり 田能村竹田もたびたび帆足家を訪れており、幼少の頃から南画に強い興味を持っていた。文政7年(1824年)に正式に竹田に入門し、南画家の道を歩き始めた。

広瀬淡窓、帆足万里に学問を学び、頼山陽、浦上春琴、 篠崎小竹に接する一方、田能村竹田には画技と学習法と最も重要な文人としての姿勢を学んだ。 長崎や京都に旅をして、古画も学んだ。

がっしりとした岩山を据え、緊密な画面構成をする一方、それを微妙に変化する細く穏やかな墨線で描き出し、さらに非常に明度の近い色彩で静寂ながら典雅な画世界を生み出していくその画法は我が国の南画史上にもユニークな存在である。

幕末から明治初期にかけてはさらに画名が高まり、嘉永元年(1848)には 山水図二幅を天覧に入れ、明治6年(1873)にはオーストリアの万国博覧会にも出品した。杏雨は大分の地に南画が広く展開する上でも非常に重要な位置を占めた南画家である。

帆足杏雨の作品は思文閣のカタログにも見受けられます。

文久2年の作品です。

賛の筆遣いに違いがありますが、参考作品は53歳の作品、本作品は63歳の作品を考慮しなくてなりません。

この印章と本作品の印章が違うからということで本作品を贋作とするのは早計です。明らかに違う印章で贋作を意味したものでなないように思われます。いま少し時間をかけて印章の確認をする必要があります。

しかも出来は正直なところ参考作品より良いように思われます。