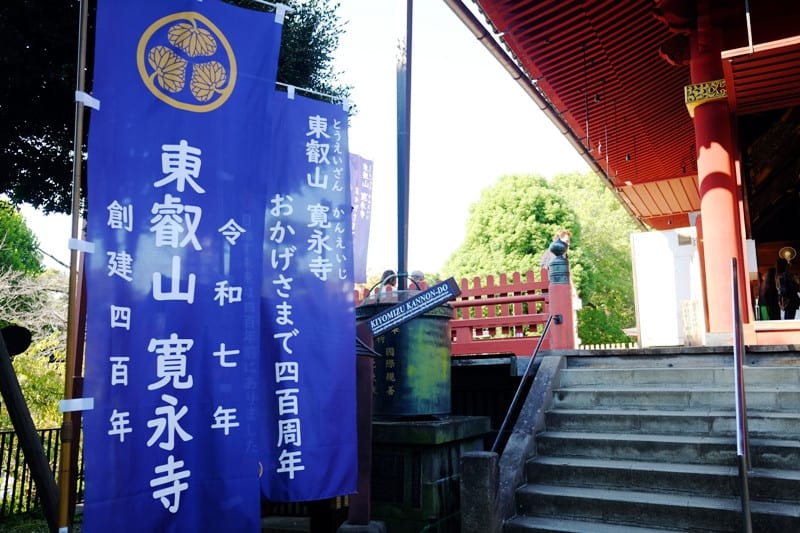

「永遠の都ローマ展」公式ホームページの粋な計らいとは、「東京展会場写真をダウンロードして来場記念、SNSなどにご活用ください」の一文。館内撮影禁止だったのに、館内の写真を惜しげもなく、しかもダウンロードできるなんて、しっかりダウンロードさせて頂きました。

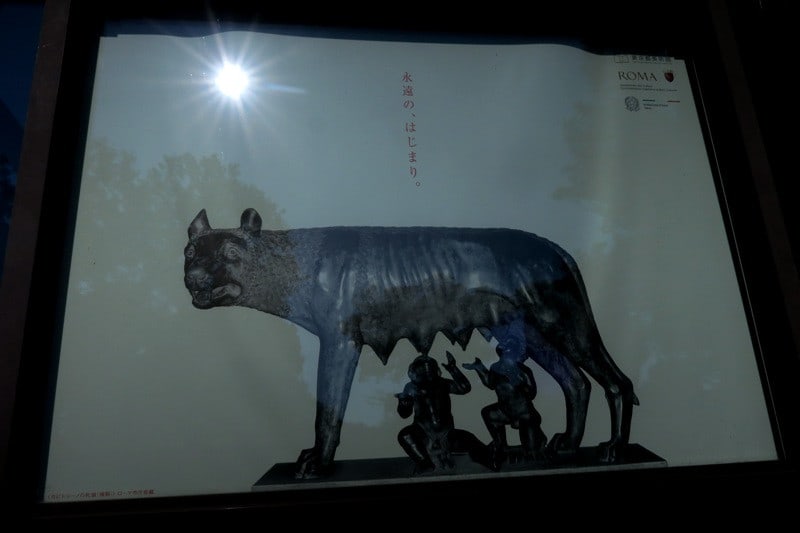

まずはローマ建国神話の創造

カピトリーノの牝狼(前5世紀)

負傷した牝犬(前4世紀)

豹と猪の群像(1世紀)

続いて古代ローマ帝国の栄光

アウグストゥスの肖像(1世紀)

トラヤヌス帝の肖像(2世紀)

プトレマイオス朝皇妃の頭部(前1世紀)

女性の肖像

老女像(2世紀)

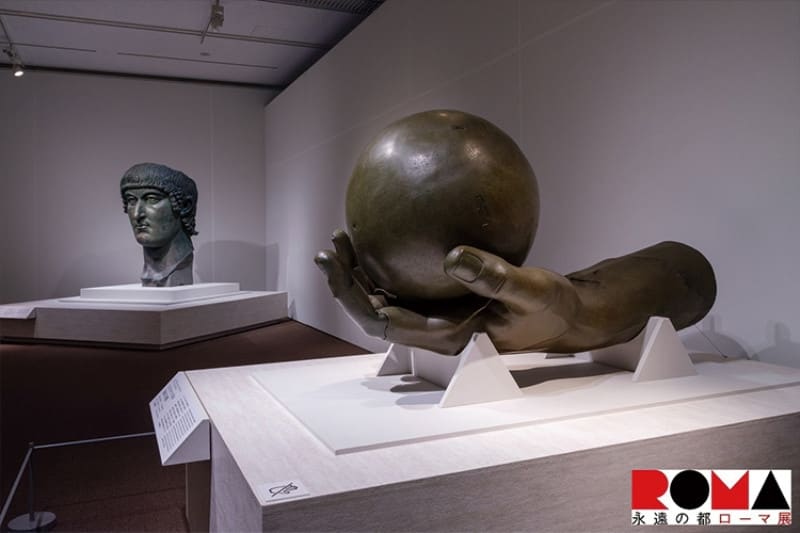

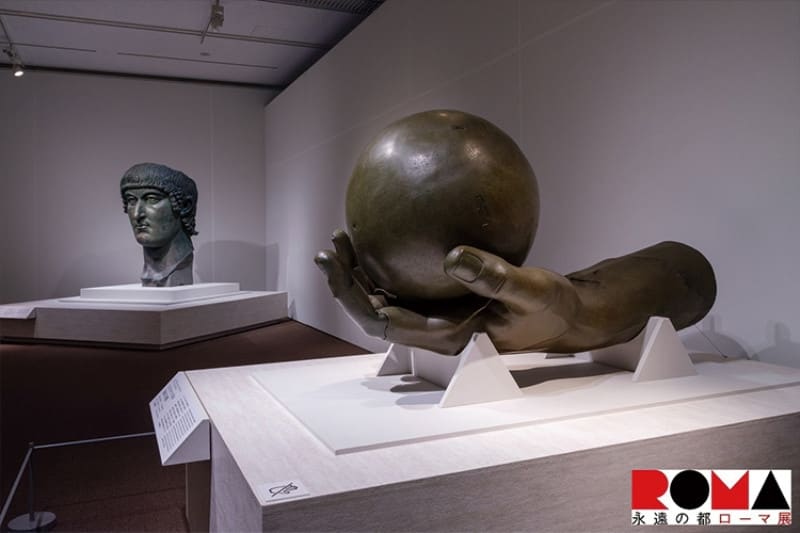

元々は巨像だったと言われる

コンスタンティヌス帝の巨像の頭部

コンスタンティヌス帝の

巨像の左手

コンスタンティヌス帝の

巨像の左足 色までリアル

そして今回の目玉

カピトリーノのヴィーナス

2世紀の作品だそうです

変な意味じゃなく

触れてみたくなる美しさでした

カピトリーノの牝狼(前5世紀)

負傷した牝犬(前4世紀)

豹と猪の群像(1世紀)

続いて古代ローマ帝国の栄光

アウグストゥスの肖像(1世紀)

トラヤヌス帝の肖像(2世紀)

プトレマイオス朝皇妃の頭部(前1世紀)

女性の肖像

老女像(2世紀)

元々は巨像だったと言われる

コンスタンティヌス帝の巨像の頭部

コンスタンティヌス帝の

巨像の左手

コンスタンティヌス帝の

巨像の左足 色までリアル

そして今回の目玉

カピトリーノのヴィーナス

2世紀の作品だそうです

変な意味じゃなく

触れてみたくなる美しさでした