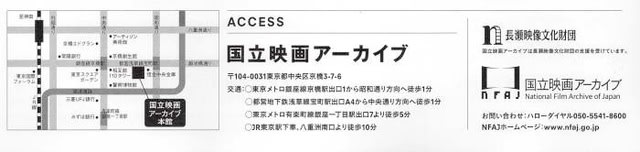

国立映画アーカイブ、長瀬映像文化財団という映像を保存している団体を知った。

国立というのだから国の機関なのだろう。

そこに長瀬産業(フィルム現像のイマジカにつながる)が絡んでいるのはなぜだろう。

日本の古い映画を格安で上映しています。

私はこの日は「男はつらいよ、フーテンの寅さん(知床旅情)」を見てきた。

博物館なので映像の歴史の歩みが展示してあります。

東京駅からは徒歩で10分ぐらいだった。

国産の撮影機です。

木の暗箱撮影機です。

スチールカメラだったら、45の暗箱が一般的だったが、それの映像撮影機です。

モーターがついていないのでフィルムは手回しです。

アナログですねー。

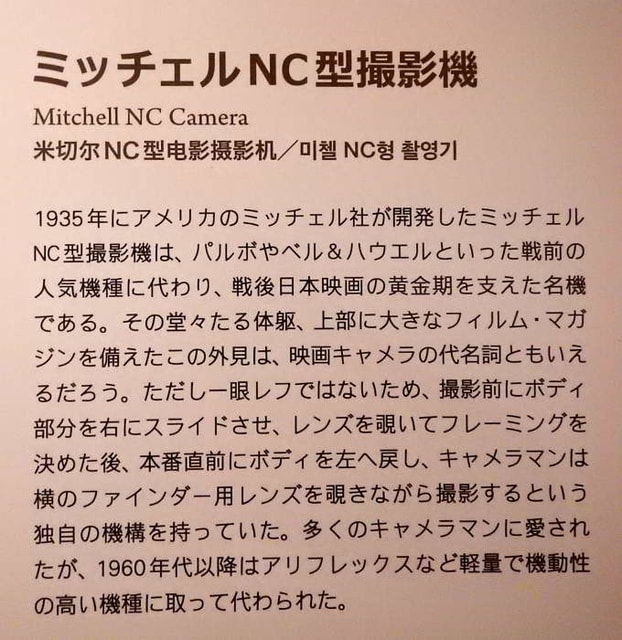

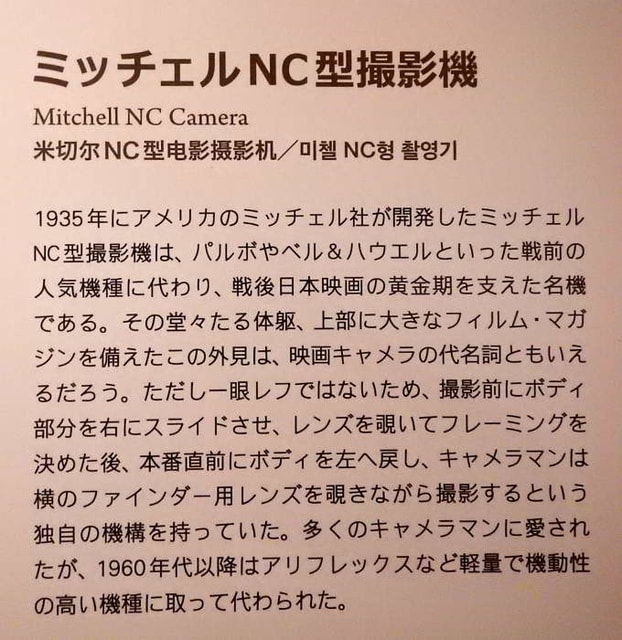

これはフィルム映画全盛時代のミッチェル。

私が20代の頃に業界に入って、このミッチェルを肩に担いで手持ち(肩持ち)撮影する白人がいると聞いてビビったことがあります。

まず普通の日本人じゃ無理なくらいの重さですから。

登山ザックだったら50kgぐらい担いだことがあるけど、その重さを肩に担いで動き回れません。

私が始めた頃にミッチェルからアリフレックスに切り替わりました。

レンズ3本をターレットに付けてレンズ交換を素早くできるようになった。

3本のレンズをグルグル回してレンズ交換が素早くできるのです。

ズームレンズがあることはあったが、けっこうひどいものだった。

このようなコンパクトなエルモやボレックスができて、報道現場や戦場などで使われるようになった。

私が初めて使った撮影機はボレックスだった。

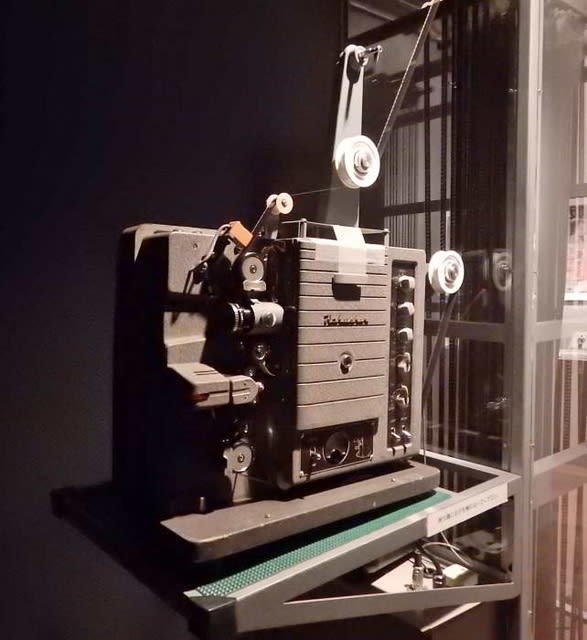

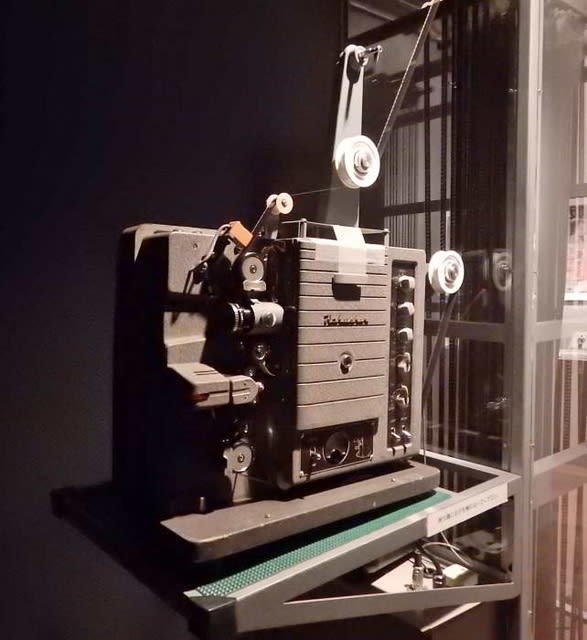

これは16mm映写機。

これもよく扱いました。

撮影して編集して1本の映画に仕上げて、、、試写会をやるんですが、緊張しますよー。

フィルムなんでmなんども映写機を通すとフィルムに傷がつくんで、試写会で初めて出来上がりフィルムを見るんです。

映写機にの扱いも真っ暗な中でできるようになりました。

映写中は、客室の一番後ろにある映写室から、映画鑑賞している人たちの反応を気にしていました。

いい反応があると、、、嬉しかったですねー。

シネマパラダイスって映画がありましたが、まさにその世界だった。

映画フィルムの手順は、ネガフィルムで撮影して、ネガ現像してラッシュというポジの棒焼きを作ります。

フィルムの棒焼きを見て一コマ一コマ編集してつなぎます。

ポジで編集したものをもとに、ネガ編集をします。

それが本編集になります。

その編集されたネガを明るさや色を調整してポジ(最終的な上映フィルム)を作ります。

編集作業しているときは、、、部屋中にポジフィルムが吊されていて洗濯物の間にいるような感じだった。

ネガ編集はシビアなので、ずぼらな私などが立ち入ることができなかった。

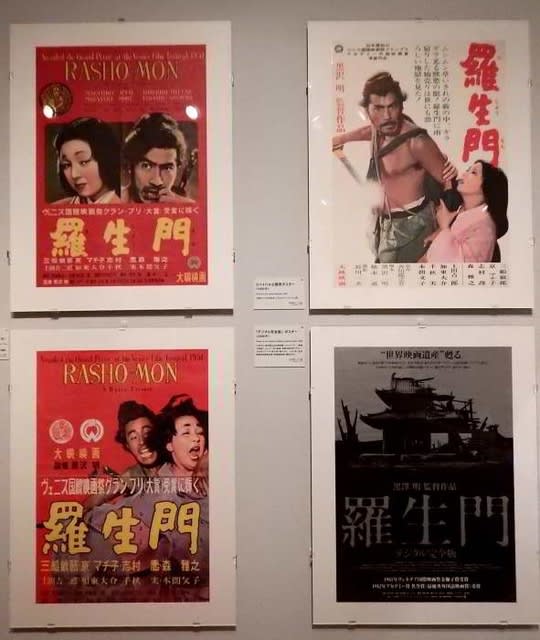

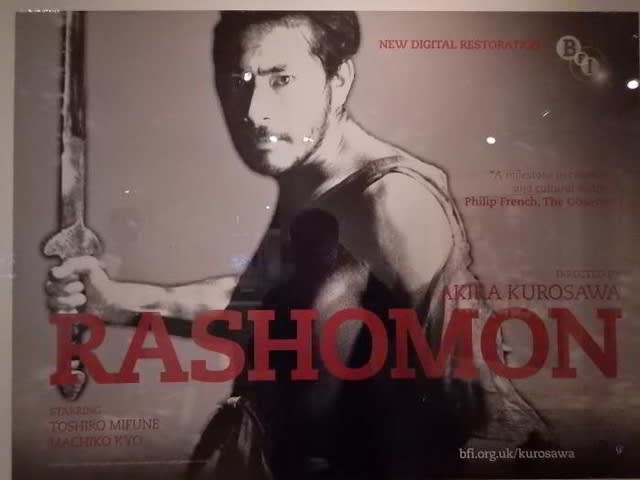

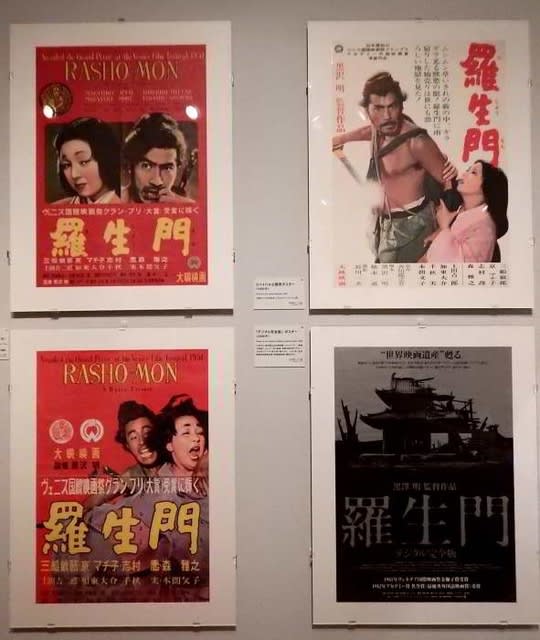

羅生門が封切られたのは1950年だそうです。

日本はまだまだ復興途中で貧しくて、貧しくて映画どころじゃなかったはず。

食うのもやっとという時代だったので、この羅生門ができても日本ではまるでヒットもしなかったそうです。

映画を見る余裕がなかった。

ところがこれが世界に出されると、国際的な評価を得られた。

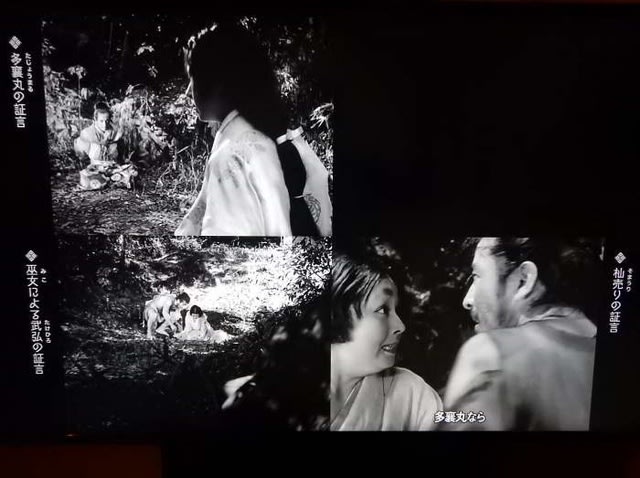

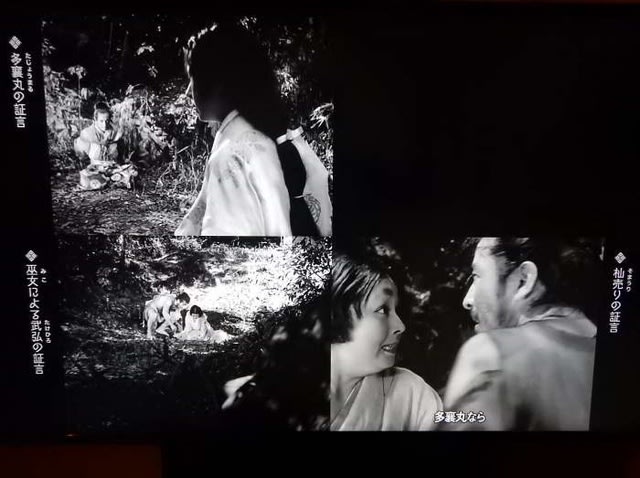

羅生門は4人が語るひとつのストーリーで、語る人が異なると事実まで異なるということを映像で表現した。

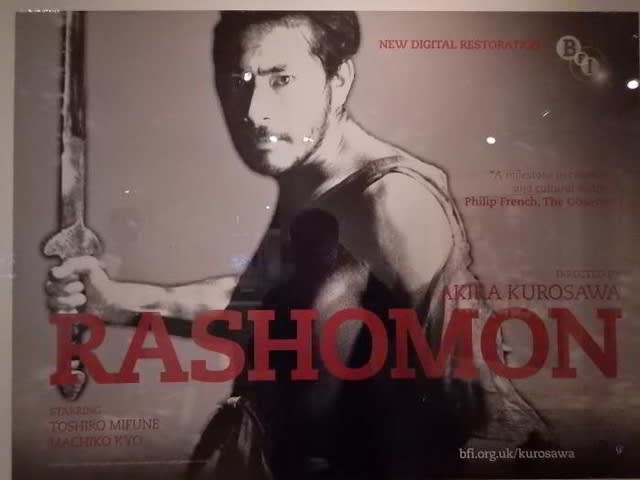

黒沢監督の羅生門は、、、恐ろしいまでも切れ味が鋭かった。

1951年9月にヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞しました。

以下は国立映画アーカイブからです

撮影現場、宣伝公開から映画祭受賞、世界への影響まで――日本映画史上の傑作を徹底解剖!

1950年8月26日に劇場公開された映画『羅生門』は、国内では大ヒットにはならなかったものの、監督黒澤明の芸術的な野心が認められ、1951年9月にヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞、さらに1952年3月に米国アカデミー賞名誉賞を受けることで国際的な評価を確立し、黒澤の、ひいては日本映画の水準の高さを世界に知らしめ、戦後復興のひとつの象徴にもなりました。

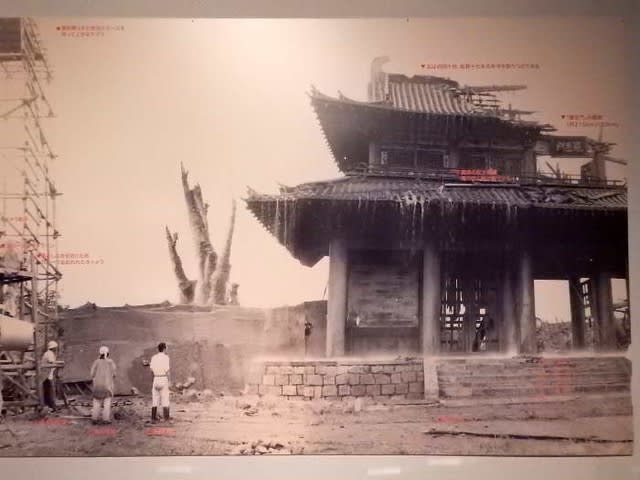

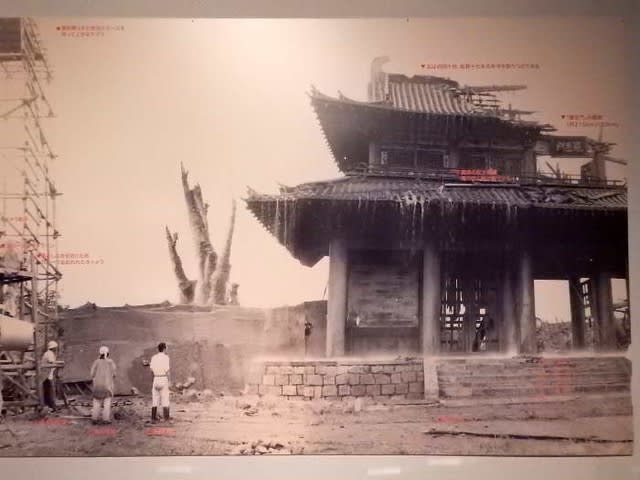

『羅生門』は、黒澤の卓越した演出力だけでなく、それまでの日本映画の作り方を革新した数々のスタッフワークに支えられています。登場人物のそれぞれ食い違う証言が真実を覆い隠してしまう橋本忍の脚本術、ロケーションを活かしあえて太陽にキャメラを向けた宮川一夫の斬新な撮影、巨大な羅生門をオープンセットとして造形した松山崇ら美術スタッフの功績、日本の中世の物語にボレロ調の旋律を大胆に組み込んだ早坂文雄の音楽、そのような職能のアンサンブルがこの映画の醍醐味となっています。

海外でも上映されて注目された。

三船敏郎は、、、私は大根役者と思っていたが、「大根役者」を演じていたんだなとーーー最近気がついた次第。

このセットが良かった!

森の中でロケがあると、当時は良いライトがなかったので、鏡や銀レフを多用して森の中に光を取り込んだと書いてあった。確かにそれよりは後になるが、若いころコマーシャル撮影を手伝っていて、大きな銀レフを持たされたものです。「光が当たってないぞー」とか「光をチラチラ動かすんじゃないー」とかレフ版が大きいので「風に飛ばされるなー」とかいろいろ勉強させてもらった。

国立映画アーカイブ

https://www.nfaj.go.jp

長瀬映像文化財団(イマジカの母体、昔の東洋現像所)

https://www.nagasefilm-f.or.jp

制作会社にいると、「ちょっと東洋までいってくんない?」などの言葉が飛び交っていた。東洋現像城は調布の電気通信大学の裏手に東洋の工場があった。