dmenu

dメニュー

公立高校の授業料無償化、4月から所得制限を撤廃。私立は2026年から実施される? 無償化になったらどのくらい安くなるのか試算してみよう

ファイナンシャルフィールド

4/13(日) 0:00

share

シェア

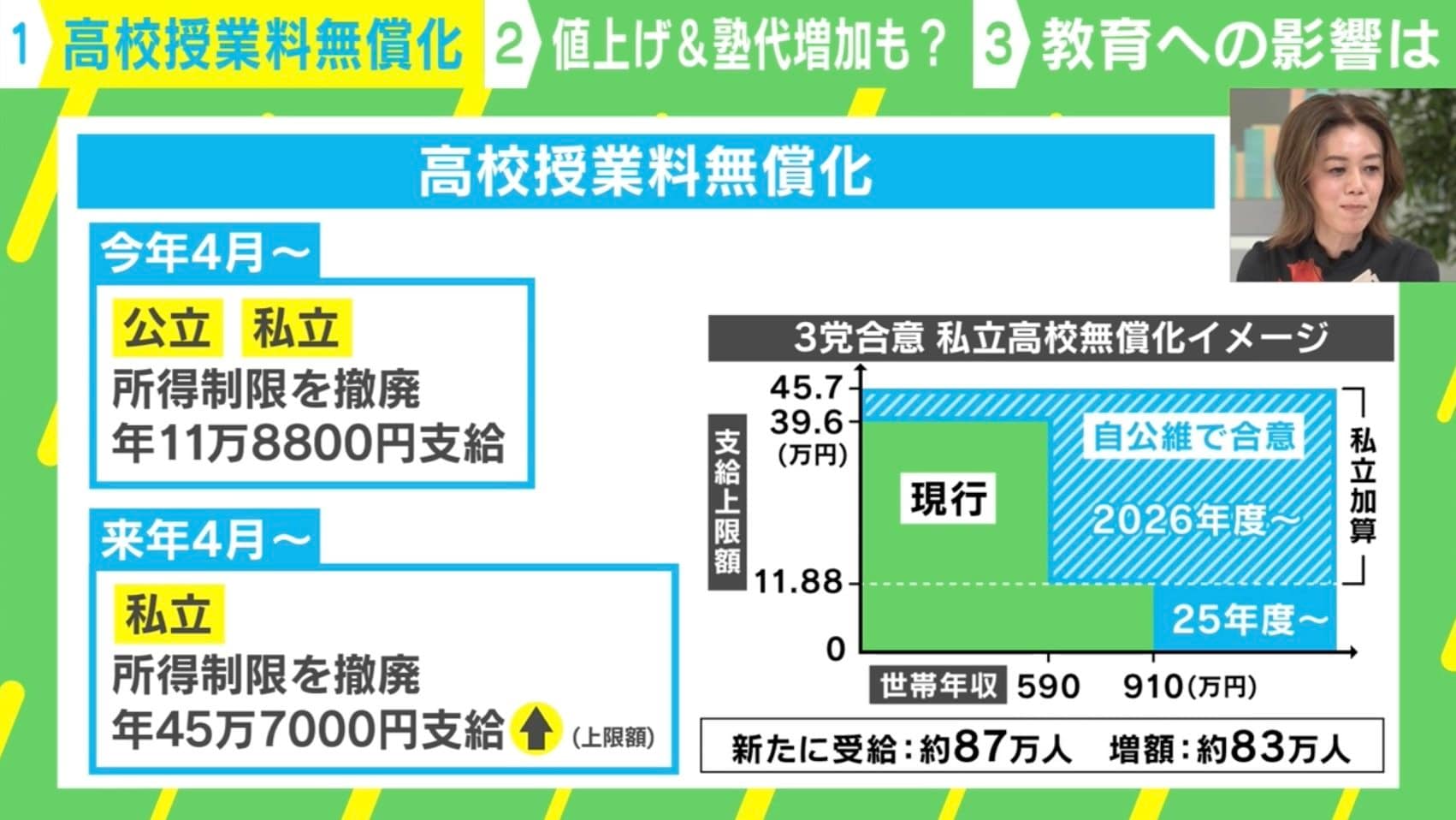

自民・公明・維新の3党は高校授業料無償化について合意しました。法案が可決すれば公立高校は2025年4月から、私立高校は2026年4月から無償化が実施される見込みです。 では、実際に無償化になった場合、高校の費用はどの程度安くなるでしょうか。公立・私立ともに目安を確認してみましょう。2025年3月11日現在の情報をもとに最新情報をお伝えします。

2025年度から高校授業料無償化制度はどのように変わるのか

現在、公立・私立高校とも世帯年収910万円未満の家庭には年間11万8800円の授業料支援が行われています。この金額は公立高校の授業料相当額であるため、無償化対象の家庭が公立高校に通う場合は、授業料が全額無料となっています。

一方、世帯年収590万円未満で私立高校に通う場合は、年間最大39万6000円の授業料支援が行われています。

今回の改正では、2025年度から910万円の所得制限を撤廃し、公立高校は完全無償化となります。私立高校は2026年度から支援額が39万6000円から45万7000円に引き上げられるとともに、所得制限が撤廃される予定です。

公立高校でかかる費用は無償化でどう変わる?

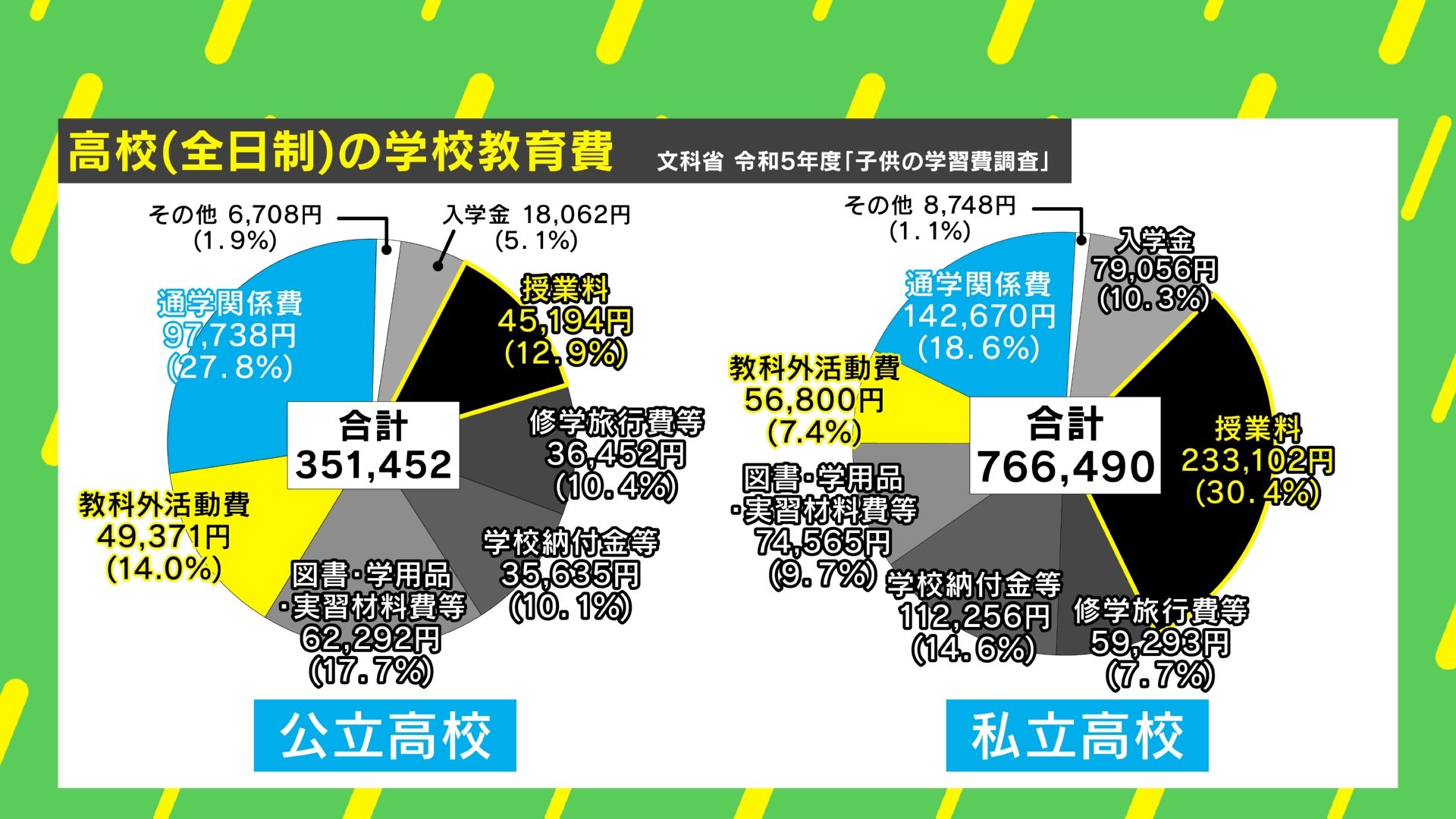

文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」によると、公立高校の学校教育費は、授業料を除くと年間約30万円です。

この金額には、入学金(7398円)や修学旅行費(2万9680円)、教科書代(3万7507円)、学用品(2万4785円)、PTA会費(6581円)、生徒会費(1万1086円)、クラブ活動費など教科外活動費(4万9371円)、通学費(5万5020円)、制服代(2万8328円)などが含まれています。

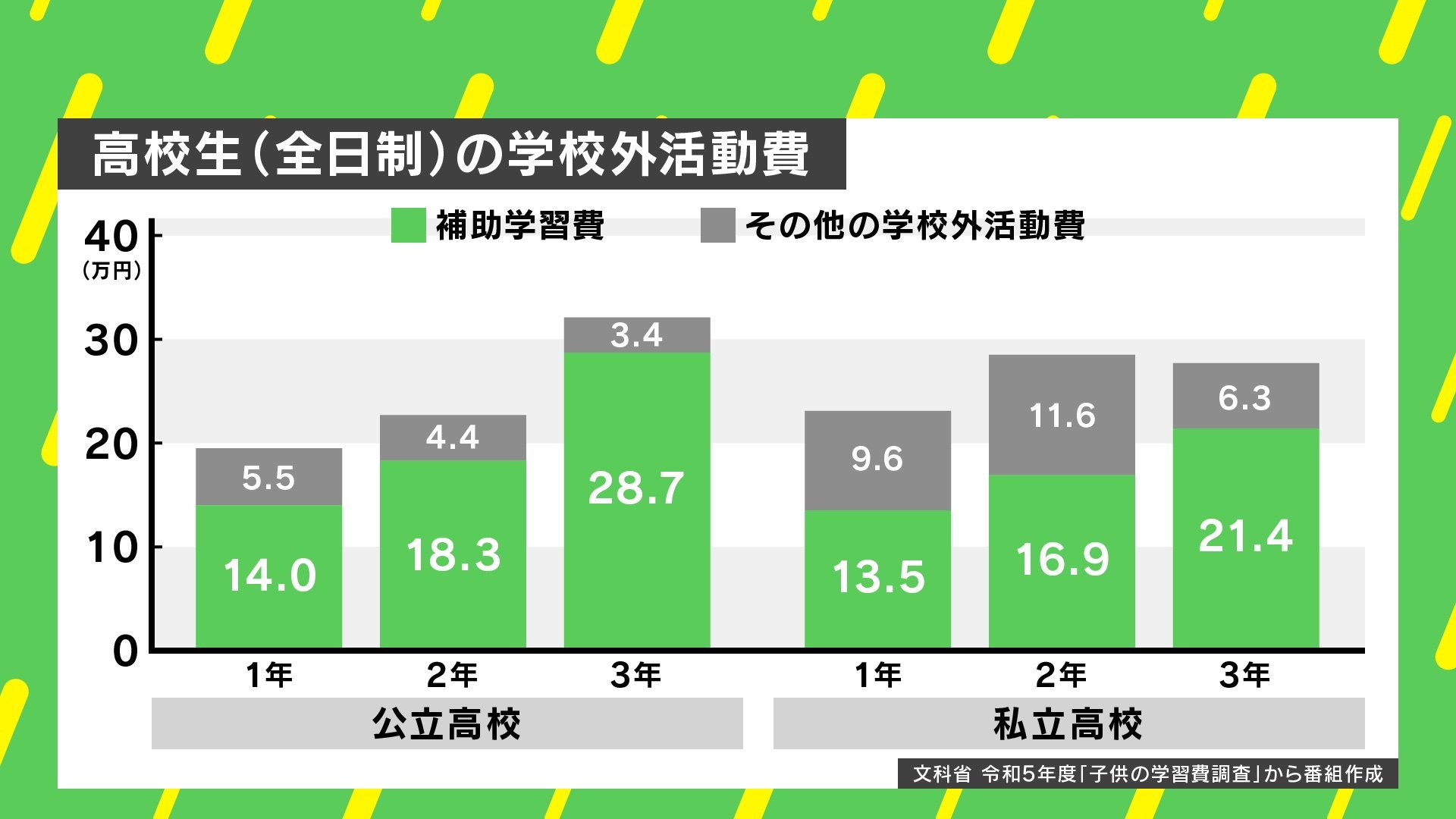

実際は学年によってかかる金額は異なりますが、最も学校費用がかかるのが1年生です。たとえば、最近はお手頃価格の洋服が多いにもかかわらず、制服代と体操着、シューズ等合計で10万円ほどかかることがあります。

また、タブレットの購入も必要かもしれません。学校によって金額や対応は異なりますが、授業料が支援されたとしても平均的に年間30万円程度の費用はかかっていると認識しておいたほうがよいでしょう。

私立高校でかかる費用は無償化でどう変わるか

同様に私立高校の費用も見てみましょう。「令和5年度子供の学習費調査」によると、私立高校の学校教育費は、授業料を除くと年間約53万円です。

この金額には、入学金(4万7993円)や修学旅行費(4万8433円)、教科書代(4万2434円)、学用品(3万2131円)、PTA会費(7995円)、生徒会費(1万2441円)、クラブ活動費など教科外活動費(5万6800円)、通学費(8万6646円)、制服代(4万2497円)などが含まれています。

公立と比べて、年間20万円の増額ですが、注意していただきたいのは、授業料が全額支援されるとは限らないということです。

現在、45万7000円までの支援が検討されていますが、授業料がそれ以上の場合は保護者負担です。授業料が60万円、70万円の学校もあります。授業料以外の費用負担があるのはもちろんですが、授業料が支援額以上の場合は、差額は保護者負担になることも知っておきましょう。

高校費用を事前に知っておこう

高校授業料無償化は、子育て家庭にとっては非常に助かる制度です。私立高校の授業料も無償化されることで、進学の選択肢は広がることでしょう。

公立のほうが費用は安い傾向にありますが、推薦枠の多い私立に行って推薦で大学に入る、大学附属高校に入ってそのまま大学入学という形が取れれば、公立高校に行って塾に通うより費用は安くすむかもしれません。

子どもがどのような進学方法を選ぶかは高校入学時ではわかりませんが、事前に情報収集して慌てないように教育費の準備はしておきましょう。私立高校の場合は、学校のホームページなどで情報を得ることができます。

執筆者:前田菜緒

FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士

以前から、「受験は才能」とする声が一定あります。確かに生まれ持った知能など才能も大きく関係しますが、私は各人の才能の差を埋める外部からの試みを「教育」と呼ぶと考えています。よい教育を受ける人ほど、才能の差をひっくり返す可能性を持つ。

以前から、「受験は才能」とする声が一定あります。確かに生まれ持った知能など才能も大きく関係しますが、私は各人の才能の差を埋める外部からの試みを「教育」と呼ぶと考えています。よい教育を受ける人ほど、才能の差をひっくり返す可能性を持つ。

1月4日に教室を閉鎖した大学受験予備校「ニチガク」(東京商工リサーチ撮影)

1月4日に教室を閉鎖した大学受験予備校「ニチガク」(東京商工リサーチ撮影)