1960年代に入るとモダンジャズの世界はそれまで主流だったビバップ~ハードバップが時代遅れと見なされるようになり、ジャズメン達はそれぞれ新しい方向を模索しはじめます。テナー奏者で言うとジョン・コルトレーンはフリージャズ路線を突き進み、スタン・ゲッツはボサノヴァで商業的成功を収め、ウェイン・ショーターはモード~新主流派路線の旗振り役として活躍します。彼らと同じくテナーの巨人であるソニー・ロリンズはと言うと、これが明確にジャンル分けが難しく、「アワ・マン・イン・ジャズ」でフリージャズに挑戦したかと思えば、続く「ソニー・ミーツ・ホーク」で大御所コールマン・ホーキンスと共演したり、映画「アルフィー」のサントラを録音したりと作品ごとにまちまちなスタイルです。ただ、全体的には50年代のプレスティッジやブルーノート時代のような王道ハードバップ路線ではなく、ややアグレッシヴな演奏が目立っていますね。

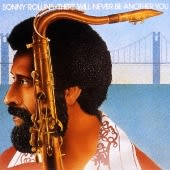

本作「ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー」はそんなロリンズが1965年にニューヨークの近代美術館で行ったライブの模様を記録したもので、録音当時は発売されず、1978年にインパルスからリリースされた作品です。前述したようにこの頃のロリンズは前衛とまではいかないまでも、ややトンがった演奏をしていた頃ですが、その中で本作は比較的聴きやすい。理由は選曲が“On Green Dolphin Street”“Three Little Words”“There Will Never Be Another You”と有名スタンダード中心ということ、そしてもう一つ重要なのがトミー・フラナガンのピアノの存在でしょう。両者の共演は1956年の名盤「サキソフォン・コロッサス」以来ですが、フラナガンのピアノは当時と変わらずあくまで正統派で、ともすれば他のメンバーが激しくなりがちなのを良い意味で抑えています。バックに回った時の的確なサポートもさることながら、メロディアス&スインギーなソロが何と言っても素晴らしいですね。この頃のロリンズはどちらかと言うとピアノレスの作品が多かったりするのですが、本作の魅力はフラナガンのピアノがあってこそという気がします。ちなみに他のメンバーはと言うと、ベースがボブ・クランショー、ドラムがビリー・ヒギンズとミッキー・ローカーのツインドラムです。このツインドラム編成は良く言えばアグレッシヴですが、悪く言えばややうるさいですね。特にラストの16分に及ぶ“There Will Never Be Another You”では中盤延々と続くテナーとドラムのバトル合戦がややくどく感じます。11分過ぎにフェイドアウトするかと思いきやそこからさらに5分近く引っ張るのも若干しつこいですが、まあこれもライブならではのご愛敬と思って聴いてください。

本作「ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー」はそんなロリンズが1965年にニューヨークの近代美術館で行ったライブの模様を記録したもので、録音当時は発売されず、1978年にインパルスからリリースされた作品です。前述したようにこの頃のロリンズは前衛とまではいかないまでも、ややトンがった演奏をしていた頃ですが、その中で本作は比較的聴きやすい。理由は選曲が“On Green Dolphin Street”“Three Little Words”“There Will Never Be Another You”と有名スタンダード中心ということ、そしてもう一つ重要なのがトミー・フラナガンのピアノの存在でしょう。両者の共演は1956年の名盤「サキソフォン・コロッサス」以来ですが、フラナガンのピアノは当時と変わらずあくまで正統派で、ともすれば他のメンバーが激しくなりがちなのを良い意味で抑えています。バックに回った時の的確なサポートもさることながら、メロディアス&スインギーなソロが何と言っても素晴らしいですね。この頃のロリンズはどちらかと言うとピアノレスの作品が多かったりするのですが、本作の魅力はフラナガンのピアノがあってこそという気がします。ちなみに他のメンバーはと言うと、ベースがボブ・クランショー、ドラムがビリー・ヒギンズとミッキー・ローカーのツインドラムです。このツインドラム編成は良く言えばアグレッシヴですが、悪く言えばややうるさいですね。特にラストの16分に及ぶ“There Will Never Be Another You”では中盤延々と続くテナーとドラムのバトル合戦がややくどく感じます。11分過ぎにフェイドアウトするかと思いきやそこからさらに5分近く引っ張るのも若干しつこいですが、まあこれもライブならではのご愛敬と思って聴いてください。