今日はモーツァルトの数あるピアノ協奏曲の中でも変わり種の作品を2つご紹介します。どちらも複数のピアノのために書かれた協奏曲で、1つ目は3台のピアノのために書かれたピアノ協奏曲第7番、2つ目は2台のピアノのために書かれたピアノ協奏曲第10番です。なぜモーツァルトがこのような曲を作ったかについてですが、音楽上の必要性というより曲の依頼主の事情が大きいようですね。モーツァルトの時代はまだ作曲家の地位は低く、作曲は自らの芸術的表現のためというより、クライアントである貴族やお金持ちの好みに応じて書くのが一般的だったようです。解説によりますと、「3台のピアノのための協奏曲」を注文したのはロドロンという伯爵で、ご夫人と2人の娘がピアノの演奏会で弾くための曲を頼んだようです。従ってご夫人の弾く第1ピアノと娘のうち姉の弾く第2ピアノはそれなりの技巧が必要ですが、幼い妹の弾く第3ピアノは簡単な譜面だとか。「2台のピアノのための協奏曲」の作曲の経緯は不明ですが、似たような理由があったのかもしれません。

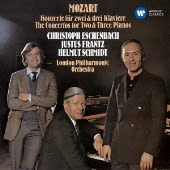

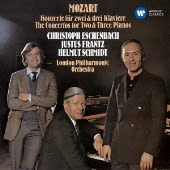

ただ、モーツァルトが天才である所以はそんな貴族の道楽のために作られた曲にも宝石のように美しい旋律を散りばめているところです。この2曲はモーツァルトがまだ20台前半の頃に書かれた曲だけあって、後期の傑作群のようなスケールの大きさこそないものの、天国的な明るさで聴く者の心を掴みます。CDはピアニスト兼指揮者であるクリストフ・エッシェンバッハがロンドン・フィルを弾き振りしたものです。共演は第2ピアノがユストゥス・フランツで、さらに「3台のピアノのための協奏曲」には録音当時(1981年)ドイツの首相であったヘルムート・シュミットが加わります。シュミットは政治家でありながら音楽にも造詣が深く、ピアノもうまかったそうですが、それでも所詮は素人。あくまでプロフェッショナルなテクニックを必要としない第3ピアノだからこそできた共演かもしれません。ちなみにジャケット真ん中で偉そうに(?)座っているのがシュミットで、本来の主役であるエッシェンバッハは右側の人物です。

ただ、モーツァルトが天才である所以はそんな貴族の道楽のために作られた曲にも宝石のように美しい旋律を散りばめているところです。この2曲はモーツァルトがまだ20台前半の頃に書かれた曲だけあって、後期の傑作群のようなスケールの大きさこそないものの、天国的な明るさで聴く者の心を掴みます。CDはピアニスト兼指揮者であるクリストフ・エッシェンバッハがロンドン・フィルを弾き振りしたものです。共演は第2ピアノがユストゥス・フランツで、さらに「3台のピアノのための協奏曲」には録音当時(1981年)ドイツの首相であったヘルムート・シュミットが加わります。シュミットは政治家でありながら音楽にも造詣が深く、ピアノもうまかったそうですが、それでも所詮は素人。あくまでプロフェッショナルなテクニックを必要としない第3ピアノだからこそできた共演かもしれません。ちなみにジャケット真ん中で偉そうに(?)座っているのがシュミットで、本来の主役であるエッシェンバッハは右側の人物です。