続かないと思っていた以前の記事に、続きがあったのを2題。どちらも秋田市中通で、秋田県庁が関わること。

2018年5月下旬の大雨で旭川が増水し、木の枝が流されて、秋田市中央部の川の中にちらほらと引っかかった。

五丁目橋たもとでは、幹とも言えそうな大きな枝が引っかかり、枯れずに葉を茂らせていた。

(再掲)

(再掲)

国土交通大臣から委託されて川を管理する秋田県では、知っているのか知らないのか放置し続け、冬を越し、2019年春には新しい葉を出していた。

2019年7月末~8月始め頃に、草刈りなどが行われ、その時にやっと撤去されていた。

2020年5月中旬に気がついた。

また葉が出た枝が!

また葉が出た枝が!

水中は枯れ、地上に出た枝は緑の葉

水中は枯れ、地上に出た枝は緑の葉

以前より数十センチ上流寄りだし、以前と違ってシダレヤナギのようだから、前回とは別物。

最近は、天候が落ち着いて極端な増水はなかったはず。そう言えば、土手長町通りの街路樹のシダレヤナギの手入れ(県道だからこれも県管理)が行われていた。流木と言うより、道路から落ちたのかも。

2代目ど根性流木となるか? ※その後、2020年7月には枝ごとなくなってしまっていた。

なお、2018年のリンク先の記事で取り上げた、一丁目橋の下に落ちた枯れ木は、まだそのまま。※2020年7月についになくなった。

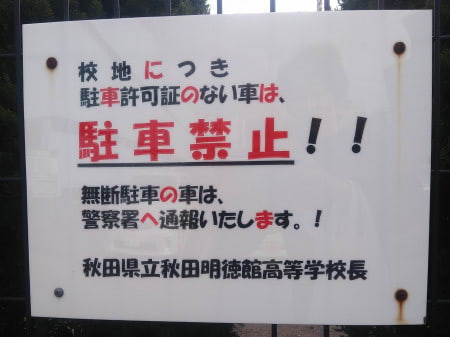

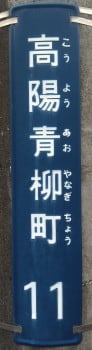

旧・秋田県立秋田東高等学校跡地は、秋田県立図書館分館「あきた文学資料館」と、秋田県立明徳館高等学校のグラウンドと駐車場として使われている。

その駐車場は、場所柄、部外者の無断駐車が多いようで、それを禁ずる看板が設置されているのだが、黒文字の中に不規則に赤文字が混ざる不思議なものだった。

(再掲)

(再掲)

前回取り上げなかったが、こういうのも、

これは平成角ゴシック体の太いやつか

これは平成角ゴシック体の太いやつか

赤文字混在だが、駐車許可証、車、移動、レッカー、手数料、請求が赤で、まだ分かる色分け。

以上2枚は常設。

早春の約1か月間限定で、もう1枚出るのを発見。

でーんとふさぐように置かれた

でーんとふさぐように置かれた

縦書きで文字が大きい。

HG創英角ポップ体で「ここの駐車場は、確定申告の駐車場ではありません。」

HG創英角ポップ体で「ここの駐車場は、確定申告の駐車場ではありません。」

知らないとどうして確定申告が出てくるのか分からないことでしょう。以下の事情。

確定申告期間中は、専用の相談・受付会場が各地に設けられる。秋田市では「秋田県労働会館(フォーラムアキタ)」というのが、毎年会場になる。数年前までは秋田南税務署分の会場で、秋田北税務署分はポートタワーセリオンで行っていたが、現在はフォーラムアキタが南北の合同会場。

そのフォーラムアキタのすぐ裏手が、この駐車場。駐めちゃおうという来場者がいるのは想像が付く。

で、この赤文字がまた不規則。「の車確申車はせ」で意味不明。黒文字を拾っても「ここ駐場は、定告の駐場でありまん。」。

分からなくて気持ち悪い。その気持ち悪さで、薄気味悪く思わせて、無断駐車をやめさせようという魂胆なのだろうか?

2018年5月下旬の大雨で旭川が増水し、木の枝が流されて、秋田市中央部の川の中にちらほらと引っかかった。

五丁目橋たもとでは、幹とも言えそうな大きな枝が引っかかり、枯れずに葉を茂らせていた。

(再掲)

(再掲)国土交通大臣から委託されて川を管理する秋田県では、知っているのか知らないのか放置し続け、冬を越し、2019年春には新しい葉を出していた。

2019年7月末~8月始め頃に、草刈りなどが行われ、その時にやっと撤去されていた。

2020年5月中旬に気がついた。

また葉が出た枝が!

また葉が出た枝が! 水中は枯れ、地上に出た枝は緑の葉

水中は枯れ、地上に出た枝は緑の葉以前より数十センチ上流寄りだし、以前と違ってシダレヤナギのようだから、前回とは別物。

最近は、天候が落ち着いて極端な増水はなかったはず。そう言えば、土手長町通りの街路樹のシダレヤナギの手入れ(県道だからこれも県管理)が行われていた。流木と言うより、道路から落ちたのかも。

2代目ど根性流木となるか? ※その後、2020年7月には枝ごとなくなってしまっていた。

なお、2018年のリンク先の記事で取り上げた、一丁目橋の下に落ちた枯れ木は、まだそのまま。※2020年7月についになくなった。

旧・秋田県立秋田東高等学校跡地は、秋田県立図書館分館「あきた文学資料館」と、秋田県立明徳館高等学校のグラウンドと駐車場として使われている。

その駐車場は、場所柄、部外者の無断駐車が多いようで、それを禁ずる看板が設置されているのだが、黒文字の中に不規則に赤文字が混ざる不思議なものだった。

(再掲)

(再掲)前回取り上げなかったが、こういうのも、

これは平成角ゴシック体の太いやつか

これは平成角ゴシック体の太いやつか赤文字混在だが、駐車許可証、車、移動、レッカー、手数料、請求が赤で、まだ分かる色分け。

以上2枚は常設。

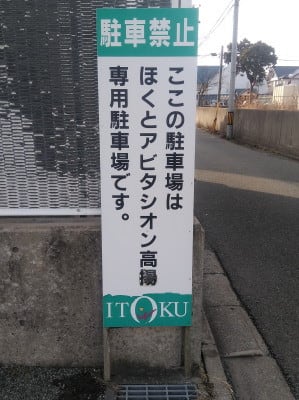

早春の約1か月間限定で、もう1枚出るのを発見。

でーんとふさぐように置かれた

でーんとふさぐように置かれた縦書きで文字が大きい。

HG創英角ポップ体で「ここの駐車場は、確定申告の駐車場ではありません。」

HG創英角ポップ体で「ここの駐車場は、確定申告の駐車場ではありません。」知らないとどうして確定申告が出てくるのか分からないことでしょう。以下の事情。

確定申告期間中は、専用の相談・受付会場が各地に設けられる。秋田市では「秋田県労働会館(フォーラムアキタ)」というのが、毎年会場になる。数年前までは秋田南税務署分の会場で、秋田北税務署分はポートタワーセリオンで行っていたが、現在はフォーラムアキタが南北の合同会場。

そのフォーラムアキタのすぐ裏手が、この駐車場。駐めちゃおうという来場者がいるのは想像が付く。

で、この赤文字がまた不規則。「の車確申車はせ」で意味不明。黒文字を拾っても「ここ駐場は、定告の駐場でありまん。」。

分からなくて気持ち悪い。その気持ち悪さで、薄気味悪く思わせて、無断駐車をやめさせようという魂胆なのだろうか?

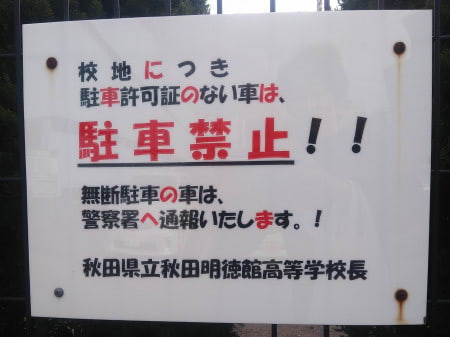

Googleマップに加筆

Googleマップに加筆 高陽幸町

高陽幸町 高陽青柳町 標準版

高陽青柳町 標準版 高陽青柳町 ふりがななし、書体も普通のゴシック体に近い

高陽青柳町 ふりがななし、書体も普通のゴシック体に近い 普通っぽいけれど

普通っぽいけれど 「あおやなぎちょう」!

「あおやなぎちょう」! 「駐車禁止」

「駐車禁止」 「高揚」?!

「高揚」?! 山王大通りに面する車庫の壁の表示もボロボロ

山王大通りに面する車庫の壁の表示もボロボロ 真向かいの「文化会館・八橋球場前」上りバス停付近から

真向かいの「文化会館・八橋球場前」上りバス停付近から アンテナが重なる位置

アンテナが重なる位置 新旧アンテナ

新旧アンテナ

増築部分との接続部の地面から生えていた

増築部分との接続部の地面から生えていた 山王大通り向かい側(北西)から

山王大通り向かい側(北西)から