足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、「けふ、けふ、けふ・・」「なほ、なほ、なほ・・・」等と、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・、になっているところだ。

「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。

ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、数年前から、「春」「夏」「秋」「冬」「恋」を詠んだ歌を取り上げて、ブログ・カテゴリー「懐かしい小倉百人一首」に書き留めてきたが、そのいずれの区分にも属さないとされる歌も沢山有り、引き続き、順不同、ボツボツ、書き留めてみることにした。

百人一首で、

「春」「夏」「秋」「冬」「恋」を詠んだ歌以外の歌

その10

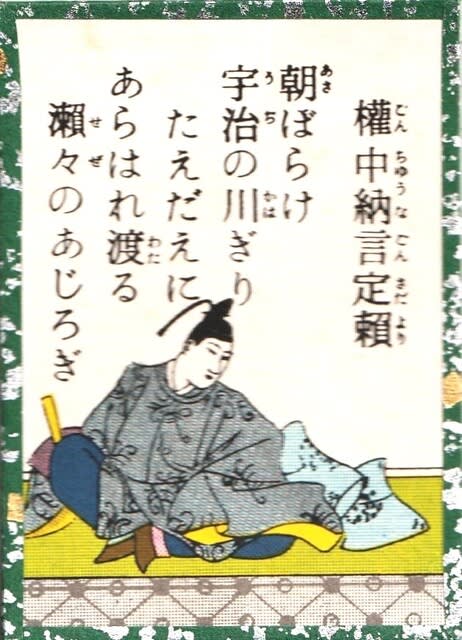

朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに

あらはれわたる 瀬々の網代木

出典

千載集(巻六)

歌番号

64

作者

権中納言定頼

歌意

夜がほのぼのと明けてくるころに、

宇治川一面に立ち込めていた川霧が、

絶え間を見せ始め(晴れてきて)

浅瀬ごとに立っている網代木が

次第に現れてくる、

なんとも趣が有る景色であることよ、

注釈

「朝ぼらけ」=ほのぼのと夜が明ける頃の意。

「宇治の川霧」=宇治川に立ち込める霧の意。

琵琶湖から出た瀬田川は、

現在の京都府宇治辺りで宇治川と呼ばれ、

下流では、淀川となる。

「たえだえに」=「とぎれとぎれに」の意。

「川霧がとぎれとぎれになる」ことと、

「瀬々の網代木は切れ目切れ目に現れわたる」ことと掛けている。

「瀬々の網代木」の「瀬々」は、川のあちこちの浅瀬のこと。

「網代木」は、浅瀬で魚をとるため、

竹や木を編み重ねた張る漁具の支柱(杭)のことで、冬の景物。

権中納言定頼(ごんちゅうなごんさだより)

藤原公任(ふじわらきんとう)の子、

藤原定頼(ふじわらさだより)のこと。

権中納言・兵部卿(にょうぶきょう)・正二位になり

四条中納言とも呼ばれた。

和歌、書道の名手だったが

歌合で、小式部内侍をからかった際に

歌で答えられ、返歌に詰まったという逸話が有る。

振り返り記事・小式部内侍

👇️

こちら

参照・引用

小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)

(つづく)