近寄れませんのでカメラをせい一杯ズームアップして

左のほうのはダリアかな?

ヒャクニチソウもいっぱい。

昔はカンナって大ぶりのデリカシーにかける花だと思っていましたが、最近の暑さの中で咲き誇っている姿を見ると、なかなか夏らしくて、強くていいじゃない、と思うようになりました。

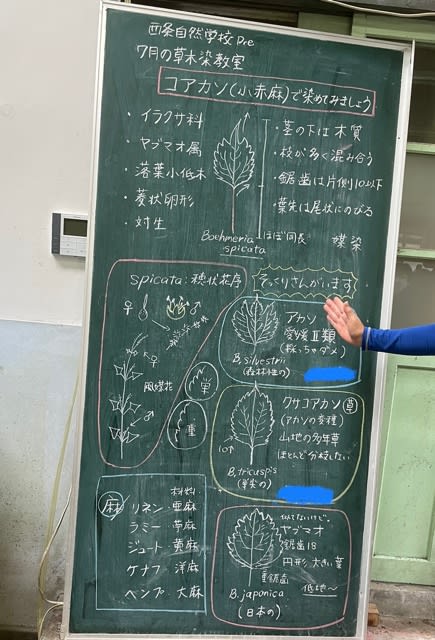

7月の草木染はコアカソ染めでした。

まずはコアカソについての説明

去年桜三里の休憩所で見つけてなんだかわからなかった植物です。やっと名前がわかりました。 サンプルで置いてくれていたのは小さかったですが、子供の顔くらい大きな葉を見たことがあります。

葉が重鋸歯。とがった部分がもう一つとがっている(〇のところ)

そのほかのよく似た植物

アカソ 愛媛県では絶滅危惧種。もっと高いところにあるらしいけど、採っちゃだめ。

クサコアカソ・・・山地の多年草 逆に言うとコアカソは小低木。下のほうが木質化しているそうです。で、以前見たことのある場所へ行って確認したのですが、うまく写せませんでした。確かに地面すれすれの部分は固い木でした。

以上、今回も大変よくお勉強しました。2週間ほどしかたってないのにもうだいぶ忘れてて、写真を何度も見返し、実物を見に行ったりしてようやくこれだけにまとめました。しかも途中で消えてしまうし。やれやれです。

さて、肝心の染めのほうです。

コアカソを煮出して1回目つけこんだところ。

別の人は、薄手のスカーフを2枚。 木綿とシルクです。素材によってこんなにも染まり具合が違います。それも草木染のおもしろいところ。

私は今回真綿をざっくりと織ったストールを染めました。ちょっと厚めの、暖かい色合いのストールは秋から重宝しそうです。

さらしにも織にも斑があるのですがそれがいい具合に染まりました。

言うまでもなくハスはレンコンの花。レンコンは蓮の花の根っこ。同じ植物ですが、私の中では蓮根畑と蓮池とは明確に違いがあります。

マンゴーが大きくなるのがいつもより早いと思います。去年のネットかけは7月末でしたのに。けど、収穫が近いと言うのはうれしいことです。

もう一つうれしい発見がありました。

パイナップルの花が咲きました。

しかもいままでに見たことがない花。きれいです。赤い色は葉っぱにまで伝染していって、今ではこんな感じ。

これから花の咲いたつぶつぶの一つ一つがふくらんでー食べられるのは来年の春かな?

去年も花が咲いて実がなりましたから、「毎年自家産パイナップル収穫計画」が軌道に乗りそうな感じです。

というのも、畑で完熟したパイナップルのおいしさと言ったら・・・・毎年1個でいいからおいしいパイナップルを食べたいな。 そこで、パイナップルを食べてはクラウン差しをしています。スーパーであまりおいしくなくてもパイナップルを買うのは、クラウン差しをするためです。

去年花の咲いたパイナップルは今までで1番立派な実になりましたが、ハウス内にアブラムシやらカイガラムシやらが繁殖して、キュウリハウスにまで侵入しそうだったので農薬散布をしたのです。その農薬散布前に、ほんのちょっと色づいていたパイナップルを収穫してしまいました。後で聞くと、パイナップルは追熟しないので、収穫した後は味はよくならないんだそうです。しまった! 後の祭りでした。しばらく置くと色だけは黄色くなりましたが、全然おいしくありませんでした。

そのパイナップルもクラウン差ししています。

この間買ったのも味はよくなかったですが先端だけ切り取って水につけておきました。地面に下ろすのが遅かったみたいでせっかく出た根っこがくさりかけ。でも多分大丈夫です。

こうやって毎年植え足して行けばそのうち毎年パイナップルが実るはずーこれが「毎年自家産パイナップル収穫計画」です。できれば毎年2,3個採れるといいんだけど。

その願いが今年はかないそう。

もう一つ花を見つけました!

こちらはいつもの花のようです。わたし、芯まで柔らかいのとか、粒々をもぎ取って食べるのたか、色々植えましたので、どんな花が咲いてどんな実がなるのかも楽しみ。

ただ、花が咲くまでに4年も5年もかかるので、気長く待たなければなりません。

暑い日が続いたときは、小さなハウスへは夕方水やりだけに入って、そそくさと出るだけでした。 戻り梅雨のような最近の天候でハウスの中もしのぎやすくなりました。そして落ち着いて植物を見るようになりました。アゲハの幼虫もそんなとき見つけたものです。

さらに見つけたものが

マンゴーがこんなに大きくなってる!

あわてて、ネットをかぶせました。

この前の梅雨の走りの時にざっと摘果はしておりました。去年あまりにもたくさんなったせいか今年は実のつき方が悪く、摘果も簡単に終わりました。 太い主枝に実のなる柄を1本、その柄に1番元気そうな実を1個、というのが理想かな?と思います。が、うっかりと3本もの柄をのこしていたものは

まだ小さいのです。 去年までの花と実(こちら) 摘果(こちら)

こんなにも大きさが違います。

小さくても赤くなっており、もぎ取るといい匂いがしました。いまさらとは思いますが、取っておきました。 大きいのが最低7個、あと中くらいのが何個か採れればいいかな。

隣の、種から育てたマンゴーは年々勢いを増し、今こんな状態です。

春先に自己流で剪定はしたのですけど、なんだかすごいこと元気付いたような・・・・

マンゴーの育て方もネットで検索したらすぐ解る時代です。勉強してそのとおり育てたらもっといい実をならせることはできると思うのですが、わたしの場合、「試行錯誤も楽しみのうち」で植えていますので、ほとんど自己流の、ほったらかし栽培です。

実は?

ユキモチソウその他、我が家の山草コーナーの5株の植物、その乏しい葉っぱをすべてビロードスズメガに提供して、幼虫がさなぎになったことを確認しましたが

ハウスの中で水やりをしていて仰天しました。

今度はアゲハか!

なんで、家の乏しい葉っぱの植物にだけやってくるの?

フィンガーライム

いちばんよく葉の茂ったの

今年で3年目? 4年目? なかなか大きくなってくれません。10本のうち2本はお嫁に出し、2本は枯れ、2本はお試しで外に地植えして、ハウスの中にあるのは4本。

外に地植えしたのはなぜか成長が悪く、冬の寒さにやられて瀕死の状態。やはりハウスでないと無理かなあ、それにしても成長が遅いのです。そして、もともと葉っぱが小さい。

その小さい葉っぱの、特に葉数の少ない1本にアゲハチョウの幼虫がくっついていました。それが7月3日

1匹、2匹・・・・4匹も

まいった、植物の成長期にこんなに葉を食べられたんでは。しかも灼熱のハウスの中にわざわざ入ってきて産卵するとは。しかしここでもわたしは捕殺することができず、見て見ぬふりをしてしまいました。もうここはなるようにしかならないね。鳥はわざわざハウスの中に入ることはめったにないので、葉っぱを食い尽くしてチョウになるんでしょう。

雰囲気の違うこの2匹が成虫になったらどうなるのかも見てみたい気がするし。

ところが、次の日にはたった1匹しかいなくなりました。あれ? 鳥かアシナガバチかに食べられた?

どっこい、幼虫は隣のもっと葉の多い(とても茂ったとは言えない寂しい)木に移っていただけでした。が3匹しかいませんでした。

さらに7月8日 幼虫は2匹しかいなくて、まだ鳥フン状態の幼虫が5匹も。

これらがね、脱皮すると緑の幼虫になります。鳥フンに見せかけているのは外的から身を守るためだとか。

2匹の幼虫

よかった、2種類いる。背中の黒い筋が太いのと細いのがいるのですが、両方ともナミアゲハなのか黒が多いのはクロアゲハなのかよくわかりません。お腹の白いのが違ってるらしいのですが、そこまでして確かめる気はありません。

7月10日 鳥フンは全然いなくて、緑の幼虫は?

一生懸命探してやっと1匹見つけました。混み合った枝葉の陰からじっとこちらを見つめています。

わたしが見つけた幼虫は合計すると少なくとも9匹、それがたった1匹! なかなか生き延びるのはむずかしいです。

そして今日見てみましたら

木の皮までかじられています。だいじょうぶかしらねえ。

7月16日、写真追加します。

ゆずの木で、一度に成長過程を見ることが出来ました。

卵もさがせばあったかな?後で気がつく何とやら。