結局、一日に6基ものダムを巡りました。なそれがかなかの行きつ戻りつで、

ウマオはグーグルアースで、どんなダムが近くにあるか把握しているらしいです。運転手の娘はそれを聞いてナビ代わりのスマホで検索、音声案内を頼りに行きます。ウマオは方向が間違ってないかスマホを見て確認。わたしは自分のスマホで二重に確認。でも、わたしには鳥の目がほしい。つまり、昔からの地図で全体把握をしたいのです。というのも、ナビの案内が・・・・

ナビ「前方右方向です。」

「交差点なんかないよ。」 あるのはほぼ同じ方向を向いた二つの道。ここのこと? しかし運転手は道なりの左をチョイス。

娘「まだ道なりでいいんじゃない?」

ウマオ「到着時間が遅くなってるよ」「到着できるんならこの道で行けるはずよ」

大胆不敵な娘の運転。ウマオが「ばあちゃんも来て」というはずだわ。

道はどんどん山に入っていき、どんどん狭くなって・・・・・あら、行き止まりだ。

「右方向です」見ると右に車が回転できるほどの草むらがありました。

私「あはははは・・・結局引き返せということね。」間違えたところまで引き返して右側の道を選びましたが、

「これを右方向って言うか? 右側の道と言ってほしいね。」

別の場所で

「次右車線です。」

「右車線も何も、この道一車線なんだけど。」

すると、先ほどのようなY字路がありました。 「右側の道って言ってほしいねえ。」

こんな調子で何回も引き返したり遠回りしたり。 食事場所も決めてないので飲食店はないかと目を凝らしながら走りました。別にコンビニで何か買ってもよかったのだけど、そのコンビニがありません。(山の中だからね)

杉田ダムを出発してすぐ、私がダム湖の向こう側にカフェがあるのに気づきました。

「そこへ行こ。どこかに向こうへ行く道があるんじゃない。」

で、かなり走って対岸に渡る橋を見つけ、そこから同じくかなり引き返しました。

駐車場は道端にありますが、カフェは湖のそばまで下って行ったところ。斜面にヒルガオが咲いており、ナガサキアゲハが飛んでいました。

ナガサキアゲハは南方系の蝶らしいですが、この日あちこちで見かけました。

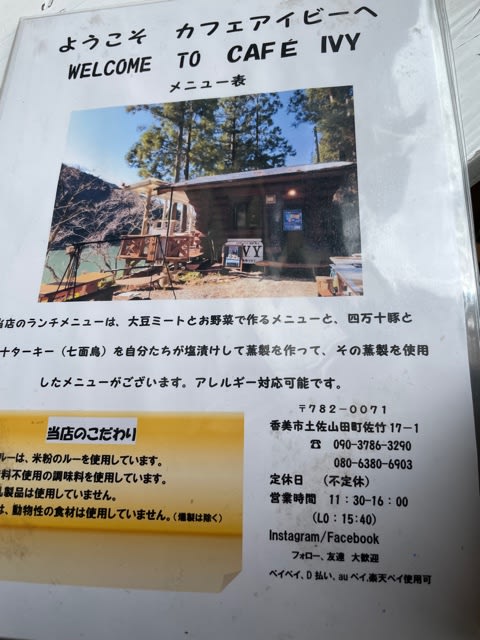

大豆ミートだって。動物性食材は自家製燻製のみ。 化学調味料使ってない、ルーは米粉。

なかなかよさそう。

手前に広いテラス席、奥に細長い、テラス席。杉田ダム湖を眺めながら食事のできる素敵なカフェでした。

コロナ対策には厳しめ。家族であろうと距離をとって座ります。テーブルからはみ出た私は、カウンターのような柵の前に椅子を置いて食べました。実はここが特等席。

目の前に小鳥の巣があって、もしここに鳥が出入りしていたりしたら、一日中ここに座っていられそう。

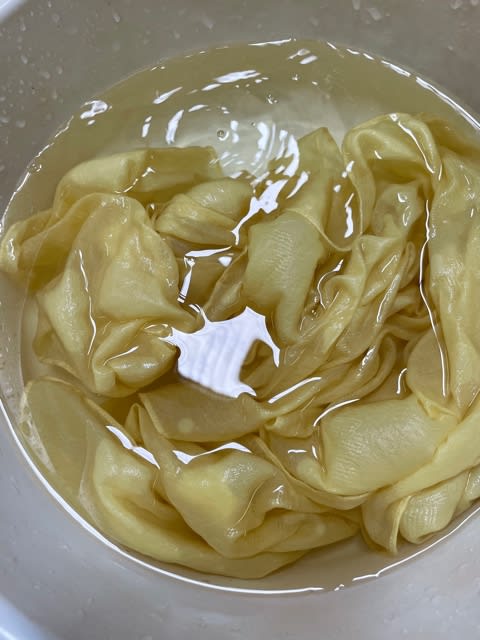

映え写真を狙ってみたけど、どうかしら。

野菜もたっぷりのカレー。ニンジンのピクルス。ピーマンとゴーヤの梅和え。面白い取り合わせ、なかなか合います。

トッピングは四万十豚を燻製にしたもの。とてもおいしかったです。

大豆ミートの唐揚げを食べてみました。お皿の左上。見た目は鳥の唐揚げそっくりです。味は? わたしもう10年以上唐揚げを食べてないので比べられません。けど、悪くない。

お茶はルイボスティー。飲み放題。

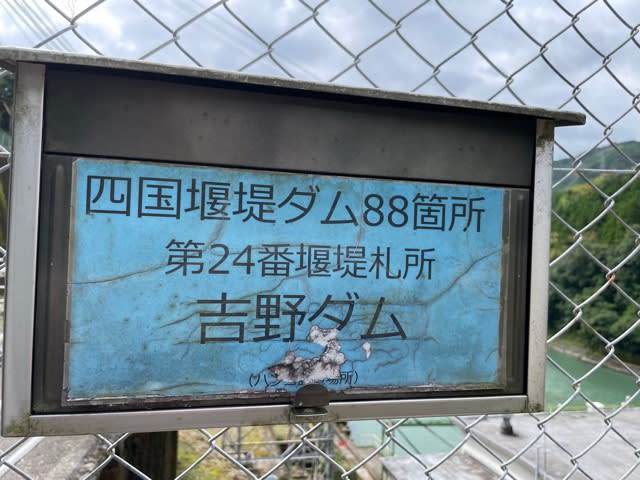

行き当たりばったりで見つけたカフェの食事に大満足したわたしたち、吉野ダムへ向かいました。

と!

道の駅。寄ってみよ。と車を止めたところが偶然アンパンマンミュージアムの前で

子供たちがかわいい遊具で遊んでいるのが見えました。アンパンマンの生みの親、やなせたかしさんは、この辺の出身だつたんですね。

ちょっと遊んでいく?と聞いても、ウマオはダムへ行くの一点張り。そこで道の駅を覗いてから次のダムへ行くことにしました。

小さな店であまり買うものもなかったのですが、お土産にお菓子を買いました。その一つが

「田野屋 塩二郎」と書かれたラスクでした。それがめちゃくちゃおいしくて、帰ってからわたし、ついつい一袋全部食べてしまいそうでした。それを何とか思いとどまってウマオとトラオにあげました。

ウマオ、一口食べたとたん

「うんめ!もっとないん?」

わたしは、もっとたくさん買っておけばよかったと、後悔しました。ネットで調べてもなかなかの人気らしくて、ますますあそこで買っておくべきだった、というより、事前にいろいろ調べていくんだった、と悔やんだのです。

さて、永瀬ダムへ向かう道の途中、「轟の滝」という看板を見つけました。調べてみると、永瀬ダムからはあまり遠くないらしいです。日暮れまでに帰ればいいのですからまだ時間はたっぷりあります。

「行ってみよ。」ということになりました。

永瀬ダムの天端を車で走って対岸に行き、そこから来た方角へ引き返します。

棚田の向こうに永瀬ダムが見えました。 来るときこの道を来れば、ダムの全様が見えたのですね。

轟の滝は日本の滝100選にも選ばれている有名な滝だそうです(知らなかった・・・)

駐車場から滝を1周できる遊歩道がありました。

右下のキャラクターはしぶきちゃん。アンパンマンの作者やなせたかしさんのデザインだそう。

道からも滝は見えましたが、三段の滝でした。

遊歩道はかなり急な石段でした。考えてみればあの滝の一番下まで下りるのですから。

手すりがないところはこわいこわい。私はサンダル履きだったのです。

しかし、この遊歩道は、登山道そのもの。

せっかく車の中にスニーカーを用意していたのに。

降りるとき紫色のキノコを見つけました。

きのこ自ら「食べちゃダメ。」と言っているような色でした。

滝が近づいてきました。 一段目の滝が落ちる甌穴の水の色は深いエメラルド色。2段目の滝が落ちる穴はさわやかな淡いブルー

ようやく滝つぼまで下りてきました。

ここから橋を渡って

鉄製だけど吊り橋なので揺れます。ウマオがわざと揺らしてる。

覗き込むと勢いよく滝つぼに流れ込む水が見られました。

ここから上り坂です。喘ぎあえぎ登っていくと甌穴がすぐ近くに見られる場所がありました。

登り切ったところに小さな神社。これが轟神社でした。今回のダム巡りは鍛えられました。

ここまで来れば駐車場まではすぐです。ほぼ1キロメートルの周遊でした。しんどかった~

ダム以外は行き当たりばったりのドライブでしたが、思わぬ場所にも行けていい一日でした。

ダム湖

ダム湖