7か月振りに山ばーば3人集結しました。ひざを痛めて半年ばかり病院に通っていたAさん、ひどく痛まなければそれでよし、もう付き合っていくしかないと決めたそうです。

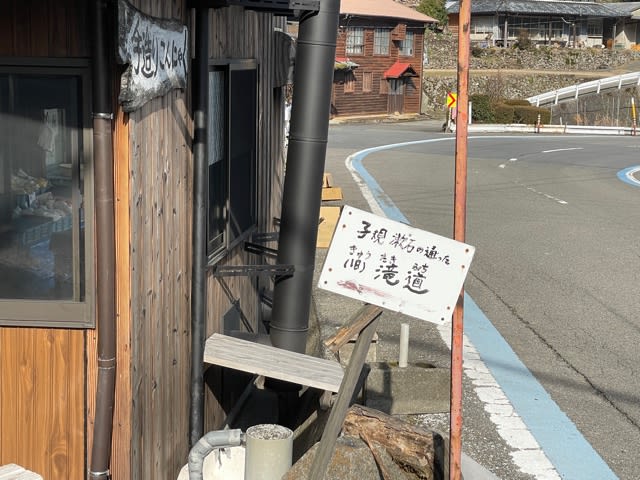

今年最初の3人山歩きは、明治時代夏目漱石や正岡子規も歩いたという、白猪の滝までの「滝道」。今は駐車場から滝まで遊歩道が整備され、それこそビーチサンダルやパンプスで行く人もいるくらいですが、昔は棚田の中を通る細い道が滝への道だったそうです。

白猪の滝駐車場近くにある「白猪や」さんというお店。土日にはおでんが売られていて大人気なのですが、夏にお店の横に看板を見つけて尋ねたことがあります。山道だけど草は刈ってあるということでした。「行ってみます?」と聞かれて、「いえいえ、一人では行きません。」と答えたのを覚えています。私、ふらっと一人で滝へ来たりしますが、それは公園として整備されて、だれかかれか歩いている人がいるから。いつかは歩きたいと思っていたのです。

最近この滝道が人気があるとかで、娘とお友達が行ってみるといいます。わたしは迷わず便乗しました。

遊歩道だと30分ほどで着く距離です。久しぶりの膝慣らしにもいいのではなかろうかと誘ったわけです。

さあ、出発。民家を抜け、棚田の間の細い道を行くと広い道に出ました。

どっちの道かしら、先に行く若者たち(とはいうもののおばさん)が考えています。あれ?誰も道を知らないの?でも山を歩きなれているKちゃんがリーダーだから心配はないよね。

ああ、この道だ。 やっと見つけたのはおおきな道から垂直に山に向かう細い細い道。 看板ちっちゃ。見落とすところでした。 さあ、ここからちょっとした冒険気分になってわくわく。

道端に竜のひげが群生していて、ばーばたちはひとしきり思い出話を。

これをいっぱい集めて竹の筒に詰め込んだっけ。子供のころはどこにでもあったのに、近頃道端で見ることないよね。そうよねえ。

里では消えてしまった風景がここではまだ残っていたのです。

細い道はまた大きな道と合流しました。そこにあったもの。

鳥か獣を追い払うのでしょうか。ちょっと写真を撮るのを失敗して、映ってないのですが、ガードレールの端っこにフライパンがぶら下げてあって、どうもそれでドラム缶をたたくらしいです。のどかだけではない山里のくらし。

大きい道を行かず細い道の続きを歩いていくと、植林された山に入りました。

まるで檻みたい。等間隔に木が生えていて、横を通っているのはパイプのようです。下に水が見えました。

それからがこんな道でー

一番細いところは肩幅もないくらいでした。慎重に、慎重に

堤防が見えました。滝は多分向こう側にあるのですが、どこから渡るのかな?

橋がありました。「人道橋」1996の数字が読めました。今のご時世、「人道」という言葉は、胸に刺さりますね。

こうなると道なき道、と言ってもいいくらい。

消えかけた文字で「クロタキ」と看板が立っていたところでちょっと道をそれ、岩を伝って行ってみると

たしかにここだけ黒い。岩石も変わった形をしていました。 残念ながら説明の文字が消えかかっていてよくわからなかったのです。

このあたりで見つけたケンポナシの実。秋には食べられたんだそうですが、さすがにくさりかけていました。

ここが最大の難所なのかな?

その続きの階段を登りきると、いつもの遊歩道にでました。下に見えているのはトイレです。ここからは行きなれた道を行きます。30分ほどの小さな冒険でした。

ー続くー

寒あやめでしょう。このあたりのおうちで寒あやめを植えているの、初めて見ました。去年はどうして花に気が付かなかったんでしょうね。 まだまだ花が少ない時期ですから、元気よく咲いているのを見ると嬉しくなりました。