紅葉のころに京都に来たのは10年ほど前。嵐山が最後です。そこまでの道は大渋滞で、足腰の弱った父にはハードな旅でした。早朝に出発しても着いたのは昼過ぎ、食事はバスの中でお弁当でした。ただただ人が多かったことを覚えています。そのころは、帰宅したら日付が変わっていたということもよくあったそうです。その後も京都の人気は高まるばかり。人のひしめき合う秋の京都へはもう一生行くことはないだろうとあきらめていました。

しかし、今ならコロナ禍で人は少ない、少なくともあの頃くらいの込み具合ではないだろうかと予想してツアーに参加したのでした。ひと月に1回は会っていても、なかなかゆっくり話をすることのない友人とは、バスの中の5時間、小声でずっとしゃべり続けました(よくこれだけ話題があったこと!)それに今回はお弁当ではなくちゃんとした食事なんです。それがとても楽しみでした。

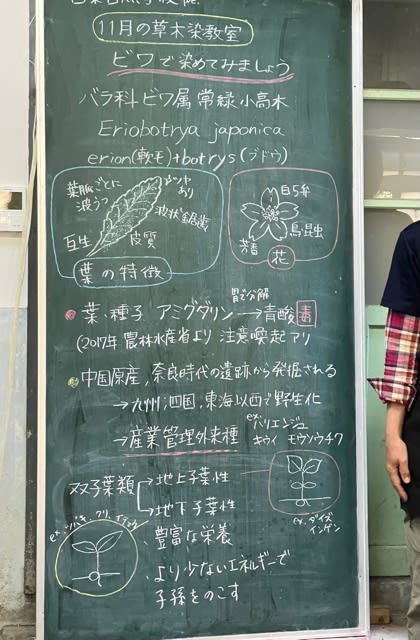

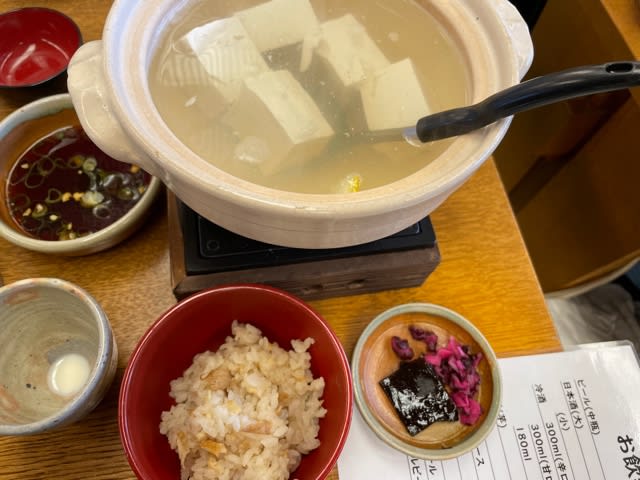

南禅寺前の「順正」というお店。

食事の時間は40分。ゆっくりと味わう間はありませんが、早食いは二人とも大得意です。たくさんのお料理を完食して余裕をもって集合場所に着きました。

けれど、自分の発した言葉はブーメランとなって自分に帰ってくるものです。わたし石鎚登山の時、こう言ったのですよ。

ツアー客の一人が男性が添乗員さんに向かって、やれ、歩くスピードが遅いだの、ちんたら下りていたらかえって疲れるだの、文句たらたら言っていました。それを聞いて私も疲れていたものだからちょっとイラっとしたんですわ。ついつい言ってしまいました。

語録12 ツアーなんだから無理ですよ。自分のペースで登りたいなら一人で来なくては

そのとおりです。寄せ集めの団体ツアーを選んだのはわたしですから、自分の思い通りにはいかないということですよね。ちなみに弟の家族は、2週間前、オレンジフェリーで京都に来ています。まだそんなに人出も多くなかったとか。

それにこの人たちー

かつては婦人会、老人会、PTA 職場、いろいろな集団がこぞって旅行をしていました。たくさんのお菓子を持ち込み、近所や親せきのためにどっさりとお土産を買い・・・あのお年寄りの皆さんにしてみれば、コロナによって奪われた楽しみを再び味わえたということです。

待っている間に私たちも見ず知らずの人たちともおしゃべりをしてのツアー仲間の連帯感が生まれましたしね。「少しくらい帰る時間が遅くなってもいいから、観光の時間を増やしてくれたらいいねえ。」そんな声が待っていた人の中から上がりました。そうよ、そうすればいいのよ。

しかし「実相院は残念ながら30分くらいで出てほしいと言っています。」と添乗員さんから説明があって、時間延長はかないませんでした。

白壁に紅葉の枝が絵画のようでした。

人も永観堂ほど多くはなく、今度こそ私たちはゆっくりと見て回ることができました。そして靴箱のところに行ったら、残っているのは私たちの靴2足だけ。

あらあ、最後なの? 集合時刻ぴったりに悠々とバスに乗り込んだらもう全員座っていて私たちを待っていました。バスツアーってたいていは5分前には集合して、遅刻したわけではないのになんとなく悪かったなあという気持ちになるものですよね。

今回のバス旅行はー

朝5時半に家を出て、帰宅したのは夜の11時。16時間半の旅行中、滞在時間は3時間半、そのうち待ち時間40分。実質的な観光は2時間足らずー こうして計算してみるとなんだかひどい旅行だったように見えますが・・・・

5時間ものバスの旅が少しも長いとは思わないほど友人とたっぷり話すことができ、もう見ることはないと思っていた京都の紅葉をまた見ることができたし。

地方の小さなバス会社にとっても、コロナ禍の3年間をなんとか耐えて、こうしてほぼ満席のバスを走らせることができたし。

お弁当ではなく地元のお料理をいただくことで、京都にもお金を落とすこともできたし。

それに加えてよい天気、ベストタイミングの紅葉、観光客は多かったけど近年のような込み具合ではなく、広い境内で比較的ゆったりと歩けたこと、振り返ってみれば誰にとっても良い旅行だったと思いました。