登戸研究所とは、旧日本陸軍が秘密戦のための兵器・資料を研究・開発するために設置した研究所で、一般にはその存在は秘密にされていました。

秘密戦とは、防諜(スパイ防止)・諜報(スパイ活動)・謀略(破壊・後方かく乱活動・暗殺)・宣伝(人心の誘導)の4つの要素から成り立っていて、戦争には叶わず付随するものの、主として秘密のうちに水面下で行われる闘いの事です。

秘密戦は、戦果が公表されることも稀で、戦後になっても記録が残されてないのが普通です。『毎時大学平和教育登戸研究所資料館ガイドブック』より

昨日の記事では書きたい事が多過ぎて文章が長くなってしまいましてすみません。今日は昨年10月27日に開催された旧陸軍登戸研究所(現刑事大学平和教育登戸研究所資料館)見学会の続きです。資料館第二展示室からスタート。

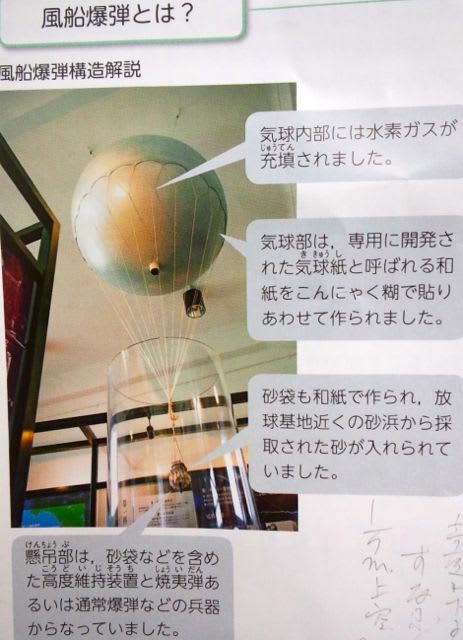

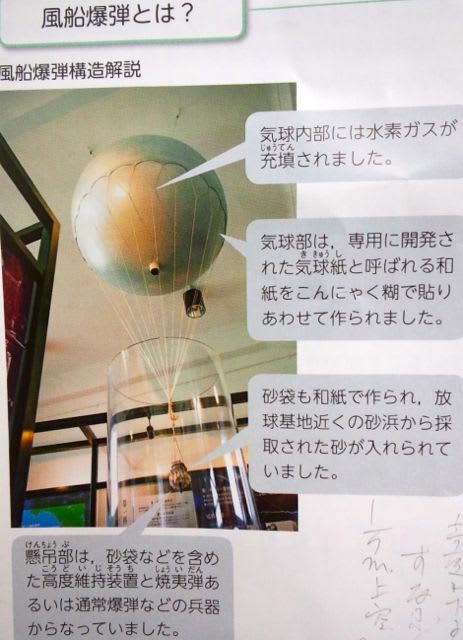

資料館第二展示室では登戸研究所第一科が中心となって開発された風船爆弾についてです。

風船爆弾って聞いた事ありますか?私は一般的な風船を思い浮かべ、まさかあの風船が日本から飛ばして遠いアメリカまでとどく訳がない!眉唾ものだと思ってたのですが、ガイドさん(資料館館長の山田先生)の話しが進むに従い目からウロコが何枚も落ちましたよ〜。

まず風船爆弾のサイズは風船爆弾の風船の直径は約10メートル!ここからして驚愕しましたよ!だって風船は和紙で作ってあるのですよっ!

風船の素材はコウゾの和紙にこんにゃく糊でコーティングしたものです。

〜〜〜っ!!最近流行りのラノベでは異世界トリップした現代人が、現代の知識をトリップ先で再現して無双するのが流行りですね。でも本当の日本人も大概無茶してます…。だって、現代人が過去にトリップしたとして、風船爆弾を作る訳がない!しかも和紙で風船を作らない。そもそもその発想が出来ないよ。

ちなみに、風船の素材のコウゾの和紙は、日本全国の和紙の産地に号令して腕利きの職人が作ったそうです。しかし、当初は場所によりサイズ・紙の薄さもマチマチで使い物にならなかった。そこで紙のサイズを決め、薄さを決めた。つまり統一規格を考案。日本人が得意なマニュアルを作り実行したんですね。今どきは人間国宝に指定される腕利きの和紙職人に、お前の作った紙は使えないからこっちで決めたマニュアル通りに作れ!と強制。更には、いくら腕利き職人を動員しても生産が間に合わないので、和紙の生産の機械化&和紙の巨大化を目指した。これは皮肉な事に、戦後なり地方で和紙の生産が後退するきっかけになったとか。

ちなみに、こんにゃく糊でコーティングする技術は江戸時代からあったんだって!今では和紙より素晴らしい素材が数多くあるとはいえ、日本の和紙文化って現代では過小評価され過ぎかも?

さて、直径10メートルの風船爆弾をどうやってアメリカに飛ばしたか?知りたいよね?

なんと、あの時代の日本人は風船爆弾を自然の力を利用して飛ばしたんですよ、ええ〜??マジでェ〜??話を聞いて空いた口が塞がらない有様です。ポカ〜ンですっ。

具体的には風船爆弾を、冬になると日本の上空1万メートルから12000メートルの高度を吹く偏西風に乗せて飛ばしたんです。

風船爆弾はアメリカに着けばOK!というものではありません。何しろ兵器です。兵器ならば殺傷力を備えてなければ兵器ではありません。では風船爆弾に何を乗せて飛ばしたか?というと、当初は凶悪なウィルスを乗せて飛ばす計画でした。しかしそこで立ちはだかるのが上空の低温です。冬、高度1万メートルを2昼夜半かけて9000キロ先のアメリカへ飛ばすのですよ。まずはその低温に長時間耐えられるウィルスを見つけなければならない。試行索後の末、牛を殺す牛疫ウィルスを発見。あとは風船爆弾に積み込むばかり。風船も出来上がるまでにこぎ着けたのが既に昭和19年11月でした。

この時期が問題。終戦は翌年8月な訳で。陸軍登戸研究所に勤める研究員達は、日本のトップエリートです。この戦争が日本の負けで終わる事は既に見えてました。で、牛疫ウィルスです。こいつは強力で、もし実践投入したら、後の世に日本が世界初の細菌兵器使用者になってしまう。それは具合が悪いと思ったそうで、風船爆弾につり下げるものを牛疫ウィルスから4キロ焼夷弾2個と15キロの爆弾に変更して実戦投入しました。この段階で風船爆弾の威力は強力な兵器からおもちゃ程度になっちゃった訳ですが、それでも実戦投入です!

風船爆弾は2昼夜半偏西風に乗せて飛ばすので、気温が下がるとバラスト砂袋(和紙製)を落とし、高度を保つ工夫だってついてました。

攻撃開始は昭和19年11月7日。

風船爆弾は偏西風が吹く翌20年4月上旬まで順次攻撃を継続、延べ9300発放球した。なんと!こんなやり方なのに、>実際1000発以上がアメリカに着弾してたんだって!

ええ〜〜〜!!マジでぇ〜〜!!ショボい焼夷弾と爆弾に切り替えてなかったら、日本の攻撃で牛疫ウィルスに感染した牛が大量に死んでたかもしれない。あの時代に正体の分からないウィルスを押さえ込めたと思えないので、世界初の細菌戦が成功してたら、今の歴史がちょっと変わったかもしれないですね。

ちなみに、アメリカでは風船爆弾にぶら下げていたショボい焼夷弾や爆弾に触ったアメリカ人が、実際死んだりしたそうですが数はわずか。ただ日本としては心理作戦としては成功という評価だそうで。しかし時のアメリカ政府(軍部)は日本から風船爆弾が到達してる事は秘密にして情報管制したそうで。そりゃあ隠すよ。恐怖は伝染するからね。おおやけには出来ませんよね。

という、教科書には絶対に載らない秘密作戦は本当にありました。びっくり〜〜!!

続いて第三展示室へ移動。今日の記事もまだ長くなっていますので、以降は巻きで書きます。ってか、当日風船爆弾に気分が盛り上がり過ぎて1日の記憶容量を割き過ぎたのか、以降の部屋はだいぶん記憶はヌケ落ちてます。短く。短く。ではスタート!

第三展示室は、生物兵器・毒物・スパイ機材など研究開発を行った第二科の活動を紹介しています。第二科は、日本陸軍が水面下で行っていた秘密戦を兵器・資材の開発という点で支えました。とりわけ、諜報・諜報活動に関係して、登戸研究所の中でも七三一部隊や中野学校・特務機関・憲兵隊などと最も関係が深かった部署といえます。『明治大学平和教育登戸研究所資料館ガイドブック』より

第二科組織表

第1班…秘密インキ・オブラート紙・風船爆弾(材料研究)・気圧信管・焼夷剤・爆薬・毒性化合物など

第2班…毒物合成(蛇や植物が持っている毒を実用化できるように)・え号剤など

第3班…毒性化合物・青酸化合物(青酸二トリル)・耐水マッチなど

第4班…細菌(炭疽菌)・対動物用細菌・各種毒物など

第5班…秘密カメラ(ライター型・マッチ型・ステッキ型・カバン型・ボタン型)特殊カメラ(遠距離撮影用・夜間撮影用・水中撮影用・暗視装置<あ号>)・超縮写器材(マイクロドット)・感光材料など

第6班…対植物用細菌(小麦条斑病菌)・土壌破壊菌・真菌・昆虫(ニカメイチュウ)など

第7班…対動物用細菌(牛疫ウィルス)など

どれもこれもまるでスパイ小説ですね。今ならスパイ映画!007が使ってそうなスパイ兵器のオンパレードですね。ガイドさん(資料館の館長の山田先生)の披露して下さった話の中で今覚えてることを書き出しますと?

1)戦後、登戸周辺でお米の不作が起きた。もしかして登戸研究所で研究していた昆虫が逃げたのでは?と疑った。これが登戸研究所が最初に注目されたきっかけ。

2)更に帝銀事件で使われた毒物は、登戸研究所で作られた毒なのでは?という噂が起きる。これに対し、元研究員達は口をつぐんだ。真相は闇の中。

3)登戸研究所が発足した当時、のちに登戸研究所所長となる篠田大尉は私財を投じ、世界中のスパイ小説を収集した。そして登戸で研究しものによれば再現した。(これらの本は終戦時の秘密文書ー秘密兵器徹底殲滅の中で全て失われた)

4)研究の成果で米が穫れなくするニカメイチュウを、中国で実験する事になった。缶詰にニカメイチュウの幼虫を入れて中国に送った所、日本より中国は暖かく、中国に到着後開けたら幼虫が全て蛾になっており作戦が失敗した。

以上思い出したエピソードです。他にもガイドさんが話してくれたエピソードがあったかもしれませんが、もう思い出せない。ごめんなさい。

つづいて第四展示室へ移動。

第四展示室は、偽札製造を行った第三科の活動を中心に紹介しています。第三科は高度な印刷技術を駆使して、とりわけ中国の蒋介石政権の紙幣偽造に力を注いでいました。『明治大学平和教育登戸研究所資料館ガイドブック』より

偽札を作る目的は、経済謀略(インフレ促進)です。主に中国の紙幣。米ドル。インドルピーを作りました。まず本物のお札を作っている職人をスカウトし、本物のお札を作ってる印刷機で、精巧な偽札を作り中国で使ってみたらすぐにバレた。失敗したのは中国と日本では紙幣に使う原料が違っていたから。印刷技術云々でなく手触りが問題だった。そこで新札の偽札を1枚1枚シワシワのボロボロにして使ってみたら、問題なく使えた。当初はちまちまと偽札を使っていたが、いっこうにバレないので次第に大胆に偽札を流通させた。中国で支払う給料や購入物資など全て偽札を使用した。最終的に40億円相当の偽札が印刷され、25億円が物資購入で使用されたとか(1945年当時の日本の国家予算は200億円です。どんだけ大量に偽札を作ったのか!)。

やがてアメリカ・イギリスも日本の偽札戦略に気づき、対抗措置として高額紙幣を発行し、日本の偽札を無力化しようとした。

昭和20年に入ると、敗戦の気配が強くなり、登戸研究所は本土決戦に備え長野に移転疎開した。しかし、偽札を作っていた第3科は登戸に残った。印刷機が大き過ぎて動かせなかったから。

やがて終戦を向かえた時、印刷機と偽金はいずこへかと消えてしまった。責任者は後に政財界の黒幕といわれた児玉誉士夫だった。私でもロッキード事件は覚えてるよ。突然のビックネームの登場に私の思考が一時停止しました。気付いたら「次の部屋へ〜」と移動してた。

先生のお話は突っ込みどころが多過ぎて、思考停止してる場合ではありませんよ。でも先生はニコりともしない。次から次へとエピソードがこれでもか〜!と披露されるのだ。私は歴史の闇が面白過ぎて叫びそうになってたのに〜〜。

ちなみに偽札印刷をしていた建物は木製で、2009年まで現存していたが、建物の耐震に問題があり撤去されました。後で学内に残る跡地見学しました。

続きましては、登戸研究所時代に暗室として使用されていた部屋を見学。

入口のクランクが当時のまま残っていて感動。手がふさがっていても通路をクランクにする事で、外の光を暗室に届かないように工夫されていた。当時の外光が室内に届かないように工夫した二重窓や流し台も残っています。資料館として使われている建物の中で、登戸研究所時代の雰囲気が残るのはこの部屋だけ。必見!

最後に第五展示室へ。

第五展示室では、日本軍の戦局悪化にともなう本土決戦体制の構築の流れと、そのひとつだった登戸研究所の移転の様子を展示。また、敗戦・占領政策と登戸研究所の関係や、資料館として生まれ変わる過程を、研究員だった伴氏に取材した高校生の交流を中心に紹介。

松代大本営って聞いた事ありますか?戦局が悪化し、日本本土で地上戦をするのを見据え、天皇・政府・軍を長野県の松代へ移転する予定でした。軍の大事な機関だった登戸研究所は、昭和20年3月から4月にかけて研究科を順次移転します。第一科第一班班長の伴さんも長野に移転しました。その際、本土決戦になった時、敵が飲み水に毒物を投入する事を想定し、伴さんは石井式濾水機と濾過筒を登戸から移動させていました。ちなみに、石井式濾水機の石井の文字は、あの731部隊の石井四郎部隊長が開発したからその名前が付いてます。

1989年、長野の高校生が伴氏の自宅を訪問した折、裏庭に大量の濾過筒があるのを発見。(そもそも極秘司令で破棄を命じられたのを伴氏が壊さすに残したブツです)。その現物が第五展示室には大量に展示されています。濾過筒は本来使い捨てなので、残ってるのが奇跡。更には実際に濾過筒の端に「軍事秘密」と刻印されてるのを確認して、何だろか?クルものがありましたよ。

「さて、ここでガイドブックにも掲載してないものを紹介します」と館長さん。

「これは去年長野に取材にいった時に私が見つけました」と取り出したのは白くて細い棒です。

一見ショボい。でもこれただの棒じゃなかった!

「長野では土バチを食べます。飛んでる蜂を捕まえて目印を付け、後を追いかけて地面に作った巣を発見。そこへ地元の人がこの棒を突っ込んで火をつける」ン??なんかおかしな事を言ったね?と。細い棒が燃える?だと??棒を確認したら、片方に焦げた跡があった。

「この棒はどうしたんですか?」と蜂取りの方に尋ねたら「この棒はよく燃える。蜂を採るのに都合がいい。欲しければあげます。他にもあるし」といわれのでいただいてきました」

お、おう?何が起きた?話は続く。

「この棒の正体は軍の秘密兵器です」

ええっ!マジでぇ?

「例えばこの棒を傘の持ち手に仕込み、スイッチを入れると先端から火を吹くスパイ器材です」

な、何だってぇ〜〜!!おお〜〜〜っ!!今では蜂取りの道具が実は〜〜〜っ!!ときたか!感動した!ただのショボい棒じゃなかったんだ!かつての秘密兵器が今や平和利用されてるのね。

「ちなみに既にNHKが取材に来て撮影していきました」

お、おう…。裏話を聞くととても感動する逸品だけど、実際はただの白い棒だからね。裏話がないと分からんわ〜。まあそれがスパイ兵器だけども。…テレビのビジュアル的には使えないよな〜。NHKの取材した人も撮影素材をどう料理するか頭を抱えたんじゃないかな〜?

館長さんのお話は登戸研究所と研究員の戦後。戦争犯罪の免責と引き換えという名目の元、横須賀のアメリカ軍基地に連れてかれ働かされ、追ってアメリカ本土で研究を続け〜という状況に。帰国出来たのは戦後随分たってーー。

ちなみに、朝鮮戦争(1950年−1953年*休戦) ベトナム戦争(1955年−1975年)です。登戸研究所研究員の戦後(1945年〜)の免責引き換えのアメリカ軍でお勤め実績はこれに投入されたと思われますが、それもまた別の秘密戦なので詳細は想像になりますね。

更に伴さんの元へ登戸と疎開先の長野の高校生が時を同じくして登戸研究所の事を調べ出し、取材に行き、かつて登戸研究所の研究員が、あの時代事は秘密にして墓まで持って行くという固い決心が、「これからの日本を作って行く未来ある高校生が知りたいのならば…」と思い、凍り付いていた歴史が動き出し、やがて資料館開館(2010年3月29日)へと続くのですが、あんまり今日の記事が長くなったので省略。明日は学内に残る戦跡巡りです。つ、疲れた〜。

尚、資料館内の画像が全くないのは、狭い資料室に見学者がぎっしりで撮影出来なかったからかも?館内撮影禁止だったかどうかはもう覚えてません。見学会参加者が20〜30人もいたので、物理的に無理だったよね。撮影は最初の第一室で諦めたんじゃないかな?違ったか?何しろ5ヶ月前の出来事を記憶の限り思い出そうと頑張って記事にしてるので、余程印象深かった出来事と言葉しかもう覚えてないんだよね〜。

ちなみにトップ画像に使用したのは、画像が全くないのはさまにならないと思い、学内に現存する陸軍マークの星形のついた消火栓です。

秘密戦とは、防諜(スパイ防止)・諜報(スパイ活動)・謀略(破壊・後方かく乱活動・暗殺)・宣伝(人心の誘導)の4つの要素から成り立っていて、戦争には叶わず付随するものの、主として秘密のうちに水面下で行われる闘いの事です。

秘密戦は、戦果が公表されることも稀で、戦後になっても記録が残されてないのが普通です。『毎時大学平和教育登戸研究所資料館ガイドブック』より

昨日の記事では書きたい事が多過ぎて文章が長くなってしまいましてすみません。今日は昨年10月27日に開催された旧陸軍登戸研究所(現刑事大学平和教育登戸研究所資料館)見学会の続きです。資料館第二展示室からスタート。

資料館第二展示室では登戸研究所第一科が中心となって開発された風船爆弾についてです。

風船爆弾って聞いた事ありますか?私は一般的な風船を思い浮かべ、まさかあの風船が日本から飛ばして遠いアメリカまでとどく訳がない!眉唾ものだと思ってたのですが、ガイドさん(資料館館長の山田先生)の話しが進むに従い目からウロコが何枚も落ちましたよ〜。

まず風船爆弾のサイズは風船爆弾の風船の直径は約10メートル!ここからして驚愕しましたよ!だって風船は和紙で作ってあるのですよっ!

風船の素材はコウゾの和紙にこんにゃく糊でコーティングしたものです。

〜〜〜っ!!最近流行りのラノベでは異世界トリップした現代人が、現代の知識をトリップ先で再現して無双するのが流行りですね。でも本当の日本人も大概無茶してます…。だって、現代人が過去にトリップしたとして、風船爆弾を作る訳がない!しかも和紙で風船を作らない。そもそもその発想が出来ないよ。

ちなみに、風船の素材のコウゾの和紙は、日本全国の和紙の産地に号令して腕利きの職人が作ったそうです。しかし、当初は場所によりサイズ・紙の薄さもマチマチで使い物にならなかった。そこで紙のサイズを決め、薄さを決めた。つまり統一規格を考案。日本人が得意なマニュアルを作り実行したんですね。今どきは人間国宝に指定される腕利きの和紙職人に、お前の作った紙は使えないからこっちで決めたマニュアル通りに作れ!と強制。更には、いくら腕利き職人を動員しても生産が間に合わないので、和紙の生産の機械化&和紙の巨大化を目指した。これは皮肉な事に、戦後なり地方で和紙の生産が後退するきっかけになったとか。

ちなみに、こんにゃく糊でコーティングする技術は江戸時代からあったんだって!今では和紙より素晴らしい素材が数多くあるとはいえ、日本の和紙文化って現代では過小評価され過ぎかも?

さて、直径10メートルの風船爆弾をどうやってアメリカに飛ばしたか?知りたいよね?

なんと、あの時代の日本人は風船爆弾を自然の力を利用して飛ばしたんですよ、ええ〜??マジでェ〜??話を聞いて空いた口が塞がらない有様です。ポカ〜ンですっ。

具体的には風船爆弾を、冬になると日本の上空1万メートルから12000メートルの高度を吹く偏西風に乗せて飛ばしたんです。

風船爆弾はアメリカに着けばOK!というものではありません。何しろ兵器です。兵器ならば殺傷力を備えてなければ兵器ではありません。では風船爆弾に何を乗せて飛ばしたか?というと、当初は凶悪なウィルスを乗せて飛ばす計画でした。しかしそこで立ちはだかるのが上空の低温です。冬、高度1万メートルを2昼夜半かけて9000キロ先のアメリカへ飛ばすのですよ。まずはその低温に長時間耐えられるウィルスを見つけなければならない。試行索後の末、牛を殺す牛疫ウィルスを発見。あとは風船爆弾に積み込むばかり。風船も出来上がるまでにこぎ着けたのが既に昭和19年11月でした。

この時期が問題。終戦は翌年8月な訳で。陸軍登戸研究所に勤める研究員達は、日本のトップエリートです。この戦争が日本の負けで終わる事は既に見えてました。で、牛疫ウィルスです。こいつは強力で、もし実践投入したら、後の世に日本が世界初の細菌兵器使用者になってしまう。それは具合が悪いと思ったそうで、風船爆弾につり下げるものを牛疫ウィルスから4キロ焼夷弾2個と15キロの爆弾に変更して実戦投入しました。この段階で風船爆弾の威力は強力な兵器からおもちゃ程度になっちゃった訳ですが、それでも実戦投入です!

風船爆弾は2昼夜半偏西風に乗せて飛ばすので、気温が下がるとバラスト砂袋(和紙製)を落とし、高度を保つ工夫だってついてました。

攻撃開始は昭和19年11月7日。

風船爆弾は偏西風が吹く翌20年4月上旬まで順次攻撃を継続、延べ9300発放球した。なんと!こんなやり方なのに、>実際1000発以上がアメリカに着弾してたんだって!

ええ〜〜〜!!マジでぇ〜〜!!ショボい焼夷弾と爆弾に切り替えてなかったら、日本の攻撃で牛疫ウィルスに感染した牛が大量に死んでたかもしれない。あの時代に正体の分からないウィルスを押さえ込めたと思えないので、世界初の細菌戦が成功してたら、今の歴史がちょっと変わったかもしれないですね。

ちなみに、アメリカでは風船爆弾にぶら下げていたショボい焼夷弾や爆弾に触ったアメリカ人が、実際死んだりしたそうですが数はわずか。ただ日本としては心理作戦としては成功という評価だそうで。しかし時のアメリカ政府(軍部)は日本から風船爆弾が到達してる事は秘密にして情報管制したそうで。そりゃあ隠すよ。恐怖は伝染するからね。おおやけには出来ませんよね。

という、教科書には絶対に載らない秘密作戦は本当にありました。びっくり〜〜!!

続いて第三展示室へ移動。今日の記事もまだ長くなっていますので、以降は巻きで書きます。ってか、当日風船爆弾に気分が盛り上がり過ぎて1日の記憶容量を割き過ぎたのか、以降の部屋はだいぶん記憶はヌケ落ちてます。短く。短く。ではスタート!

第三展示室は、生物兵器・毒物・スパイ機材など研究開発を行った第二科の活動を紹介しています。第二科は、日本陸軍が水面下で行っていた秘密戦を兵器・資材の開発という点で支えました。とりわけ、諜報・諜報活動に関係して、登戸研究所の中でも七三一部隊や中野学校・特務機関・憲兵隊などと最も関係が深かった部署といえます。『明治大学平和教育登戸研究所資料館ガイドブック』より

第二科組織表

第1班…秘密インキ・オブラート紙・風船爆弾(材料研究)・気圧信管・焼夷剤・爆薬・毒性化合物など

第2班…毒物合成(蛇や植物が持っている毒を実用化できるように)・え号剤など

第3班…毒性化合物・青酸化合物(青酸二トリル)・耐水マッチなど

第4班…細菌(炭疽菌)・対動物用細菌・各種毒物など

第5班…秘密カメラ(ライター型・マッチ型・ステッキ型・カバン型・ボタン型)特殊カメラ(遠距離撮影用・夜間撮影用・水中撮影用・暗視装置<あ号>)・超縮写器材(マイクロドット)・感光材料など

第6班…対植物用細菌(小麦条斑病菌)・土壌破壊菌・真菌・昆虫(ニカメイチュウ)など

第7班…対動物用細菌(牛疫ウィルス)など

どれもこれもまるでスパイ小説ですね。今ならスパイ映画!007が使ってそうなスパイ兵器のオンパレードですね。ガイドさん(資料館の館長の山田先生)の披露して下さった話の中で今覚えてることを書き出しますと?

1)戦後、登戸周辺でお米の不作が起きた。もしかして登戸研究所で研究していた昆虫が逃げたのでは?と疑った。これが登戸研究所が最初に注目されたきっかけ。

2)更に帝銀事件で使われた毒物は、登戸研究所で作られた毒なのでは?という噂が起きる。これに対し、元研究員達は口をつぐんだ。真相は闇の中。

3)登戸研究所が発足した当時、のちに登戸研究所所長となる篠田大尉は私財を投じ、世界中のスパイ小説を収集した。そして登戸で研究しものによれば再現した。(これらの本は終戦時の秘密文書ー秘密兵器徹底殲滅の中で全て失われた)

4)研究の成果で米が穫れなくするニカメイチュウを、中国で実験する事になった。缶詰にニカメイチュウの幼虫を入れて中国に送った所、日本より中国は暖かく、中国に到着後開けたら幼虫が全て蛾になっており作戦が失敗した。

以上思い出したエピソードです。他にもガイドさんが話してくれたエピソードがあったかもしれませんが、もう思い出せない。ごめんなさい。

つづいて第四展示室へ移動。

第四展示室は、偽札製造を行った第三科の活動を中心に紹介しています。第三科は高度な印刷技術を駆使して、とりわけ中国の蒋介石政権の紙幣偽造に力を注いでいました。『明治大学平和教育登戸研究所資料館ガイドブック』より

偽札を作る目的は、経済謀略(インフレ促進)です。主に中国の紙幣。米ドル。インドルピーを作りました。まず本物のお札を作っている職人をスカウトし、本物のお札を作ってる印刷機で、精巧な偽札を作り中国で使ってみたらすぐにバレた。失敗したのは中国と日本では紙幣に使う原料が違っていたから。印刷技術云々でなく手触りが問題だった。そこで新札の偽札を1枚1枚シワシワのボロボロにして使ってみたら、問題なく使えた。当初はちまちまと偽札を使っていたが、いっこうにバレないので次第に大胆に偽札を流通させた。中国で支払う給料や購入物資など全て偽札を使用した。最終的に40億円相当の偽札が印刷され、25億円が物資購入で使用されたとか(1945年当時の日本の国家予算は200億円です。どんだけ大量に偽札を作ったのか!)。

やがてアメリカ・イギリスも日本の偽札戦略に気づき、対抗措置として高額紙幣を発行し、日本の偽札を無力化しようとした。

昭和20年に入ると、敗戦の気配が強くなり、登戸研究所は本土決戦に備え長野に移転疎開した。しかし、偽札を作っていた第3科は登戸に残った。印刷機が大き過ぎて動かせなかったから。

やがて終戦を向かえた時、印刷機と偽金はいずこへかと消えてしまった。責任者は後に政財界の黒幕といわれた児玉誉士夫だった。私でもロッキード事件は覚えてるよ。突然のビックネームの登場に私の思考が一時停止しました。気付いたら「次の部屋へ〜」と移動してた。

先生のお話は突っ込みどころが多過ぎて、思考停止してる場合ではありませんよ。でも先生はニコりともしない。次から次へとエピソードがこれでもか〜!と披露されるのだ。私は歴史の闇が面白過ぎて叫びそうになってたのに〜〜。

ちなみに偽札印刷をしていた建物は木製で、2009年まで現存していたが、建物の耐震に問題があり撤去されました。後で学内に残る跡地見学しました。

続きましては、登戸研究所時代に暗室として使用されていた部屋を見学。

入口のクランクが当時のまま残っていて感動。手がふさがっていても通路をクランクにする事で、外の光を暗室に届かないように工夫されていた。当時の外光が室内に届かないように工夫した二重窓や流し台も残っています。資料館として使われている建物の中で、登戸研究所時代の雰囲気が残るのはこの部屋だけ。必見!

最後に第五展示室へ。

第五展示室では、日本軍の戦局悪化にともなう本土決戦体制の構築の流れと、そのひとつだった登戸研究所の移転の様子を展示。また、敗戦・占領政策と登戸研究所の関係や、資料館として生まれ変わる過程を、研究員だった伴氏に取材した高校生の交流を中心に紹介。

松代大本営って聞いた事ありますか?戦局が悪化し、日本本土で地上戦をするのを見据え、天皇・政府・軍を長野県の松代へ移転する予定でした。軍の大事な機関だった登戸研究所は、昭和20年3月から4月にかけて研究科を順次移転します。第一科第一班班長の伴さんも長野に移転しました。その際、本土決戦になった時、敵が飲み水に毒物を投入する事を想定し、伴さんは石井式濾水機と濾過筒を登戸から移動させていました。ちなみに、石井式濾水機の石井の文字は、あの731部隊の石井四郎部隊長が開発したからその名前が付いてます。

1989年、長野の高校生が伴氏の自宅を訪問した折、裏庭に大量の濾過筒があるのを発見。(そもそも極秘司令で破棄を命じられたのを伴氏が壊さすに残したブツです)。その現物が第五展示室には大量に展示されています。濾過筒は本来使い捨てなので、残ってるのが奇跡。更には実際に濾過筒の端に「軍事秘密」と刻印されてるのを確認して、何だろか?クルものがありましたよ。

「さて、ここでガイドブックにも掲載してないものを紹介します」と館長さん。

「これは去年長野に取材にいった時に私が見つけました」と取り出したのは白くて細い棒です。

一見ショボい。でもこれただの棒じゃなかった!

「長野では土バチを食べます。飛んでる蜂を捕まえて目印を付け、後を追いかけて地面に作った巣を発見。そこへ地元の人がこの棒を突っ込んで火をつける」ン??なんかおかしな事を言ったね?と。細い棒が燃える?だと??棒を確認したら、片方に焦げた跡があった。

「この棒はどうしたんですか?」と蜂取りの方に尋ねたら「この棒はよく燃える。蜂を採るのに都合がいい。欲しければあげます。他にもあるし」といわれのでいただいてきました」

お、おう?何が起きた?話は続く。

「この棒の正体は軍の秘密兵器です」

ええっ!マジでぇ?

「例えばこの棒を傘の持ち手に仕込み、スイッチを入れると先端から火を吹くスパイ器材です」

な、何だってぇ〜〜!!おお〜〜〜っ!!今では蜂取りの道具が実は〜〜〜っ!!ときたか!感動した!ただのショボい棒じゃなかったんだ!かつての秘密兵器が今や平和利用されてるのね。

「ちなみに既にNHKが取材に来て撮影していきました」

お、おう…。裏話を聞くととても感動する逸品だけど、実際はただの白い棒だからね。裏話がないと分からんわ〜。まあそれがスパイ兵器だけども。…テレビのビジュアル的には使えないよな〜。NHKの取材した人も撮影素材をどう料理するか頭を抱えたんじゃないかな〜?

館長さんのお話は登戸研究所と研究員の戦後。戦争犯罪の免責と引き換えという名目の元、横須賀のアメリカ軍基地に連れてかれ働かされ、追ってアメリカ本土で研究を続け〜という状況に。帰国出来たのは戦後随分たってーー。

ちなみに、朝鮮戦争(1950年−1953年*休戦) ベトナム戦争(1955年−1975年)です。登戸研究所研究員の戦後(1945年〜)の免責引き換えのアメリカ軍でお勤め実績はこれに投入されたと思われますが、それもまた別の秘密戦なので詳細は想像になりますね。

更に伴さんの元へ登戸と疎開先の長野の高校生が時を同じくして登戸研究所の事を調べ出し、取材に行き、かつて登戸研究所の研究員が、あの時代事は秘密にして墓まで持って行くという固い決心が、「これからの日本を作って行く未来ある高校生が知りたいのならば…」と思い、凍り付いていた歴史が動き出し、やがて資料館開館(2010年3月29日)へと続くのですが、あんまり今日の記事が長くなったので省略。明日は学内に残る戦跡巡りです。つ、疲れた〜。

尚、資料館内の画像が全くないのは、狭い資料室に見学者がぎっしりで撮影出来なかったからかも?館内撮影禁止だったかどうかはもう覚えてません。見学会参加者が20〜30人もいたので、物理的に無理だったよね。撮影は最初の第一室で諦めたんじゃないかな?違ったか?何しろ5ヶ月前の出来事を記憶の限り思い出そうと頑張って記事にしてるので、余程印象深かった出来事と言葉しかもう覚えてないんだよね〜。

ちなみにトップ画像に使用したのは、画像が全くないのはさまにならないと思い、学内に現存する陸軍マークの星形のついた消火栓です。