旧新橋停車場は入場無料。月曜休館。開館時間:10:00-17:00です。

東京メトロ新橋駅から浜離宮へ行く時は開館前でした。帰りに通りかかったのは11時15分ごろ。正面玄関が開いていた。

3月3日まで明治150年記念NIPPON 鉄道の夜明け展が、旧新橋停車場内の鉄道歴史展示室で開催されてます。とっても面白かったので、ぜひ画像を紹介したいところですが、展示室は撮影禁止です。私が一番面白かったのは、新橋ー横浜間の線路の地図です。

去年の大河ドラマは西郷隆盛が主人公でした。幕末当時、品川付近は薩摩藩の江戸藩邸がありました。去年放映されたNHKプレミアムの歴史番組「英雄たちの選択 汽笛一声!文明開化を決めた資金調達〜若き大隈・伊藤の挑戦〜」という番組では、外国に借金してまで今急いで鉄道を作る必要がない(西郷)VS鉄道こそ西洋列国の力の源泉。日本が西洋の食い物にされないためには喫緊に鉄道開設が必要だ(大隈・伊藤)という対立を紹介してました。新橋から横浜に向かうには薩摩藩の土地が必要でした。でも西郷が許さない。で、大隈・伊藤の結論は、陸がダメなら海があるじゃない!とばかりに、海の上に鉄道の線路を作りました。手作業の人海戦術で。明治期の土木は大概無茶ですよね。横須賀でも空いた口がふさがらないほどに魂消ました。今東海道線は陸地だから、現代を生きる人にはその頃の鉄道敷設の無茶苦茶具合は推察できませんが、「鉄道の夜明け」展には幕末期の海岸線と海の上を通した新橋から横浜までの線路の大きな地図が展示されてます。よくよく見ると、海上に線路があったのは、現在の高輪あたり。そして海に堤防を築き、その上に線路を作った横浜(現在の桜木町駅辺り)手前の神奈川海岸だけ。海の上を走る蒸気機関車か〜。まるれジブリ映画みたいですね。見物したかったなあ。

他に、開通記念に乗車に臨んだ明治天皇とおつきの人々の浮世絵も展示してて、服装が!束帯と冠と草履を履いて赤絨毯をいま歩こうとしてました。あ〜、お雛様が近くにありましたら、お内裏様の服装ね。西洋人は当時の正装のドレス着用の女性と金モールつきの軍服の男性。その後ろに蒸気機関車とこの新橋停車場が描かれてるのだ。必見です。

ちなみに、歴史資料展示室は2階と地下になってます。地下には開業当時の駅舎基礎石組みの遺構を建物内から見物できます。

いただいてきたパンフレットによりますと旧新橋停車場この建物は1872年(明治5)10月14日(太陽暦)に開業した日本最初の鉄道ターミナル新橋停車場の駅舎を概観を、当時と同じ位置に、できるだけ忠実に再現したものです。

新橋停車場駅舎は、アメリカ人R.P.ブリジェンスの設計による木骨石張りの構造で、1871年(明治4)5月に着工、同年12月に完成し、西洋建築がまだ珍しかった時代の東京で、鉄道開業直後に西洋風に整備された銀座通りに向かって、偉容を誇っていました。

1914年(大正3)に新設の東京駅に旅客ターミナルの機能が移り、それまでの烏森駅が新橋の名を引き継いで現在の新橋駅となり、貨物専用駅となった旧駅は汐留駅と改称。物流の大拠点として戦前前後を通じて東京の経済活動を支えました。

文明開化の象徴として親しまれた旧駅舎は、1923年(大正12)9月1日の関東大震災の火災で焼失し、1934年(昭和9)から始まった汐留駅の改良工事のため、残存していたプラットホームや構内の諸施設も解体しました。

1986年(昭和61)、汐留駅は廃止。跡地の再開発に先立ち埋蔵文化財の発掘調査が1991年(平成3)から行われた結果、旧新橋停車場駅舎とプラットホームなど構内の諸施設の礎石が発掘されました。

1996年(平成8)12月10日、駅舎とプラットホームの一部の遺構が史跡として国の指定を受けました」

プラットホーム側から新橋停車場の建物を撮影。

説明板発見:プラットホーム構造

プラットホームは「盛り土式石積み」という構造で作られています。両側面の真下には、溝状に地面を掘って基礎石を敷き詰め、その上に切石を石垣のように積んで土留め壁が作られ、内側には土が詰められました。基礎石には龍野藩脇坂家。仙台藩伊達家両屋敷の礎石などが使われました。切石は笠石を含めて6段あり、地表には笠石を含めた上3段が出ていました。最下段部分は小口面を揃えて横に並ばせ、2段目から小口面と長手面を交互に並べて積んでいます。ただし、一律的に小口面と長手面が交互になっているわけではなく、2・3段目では小口面が続く個所もあり、4・5段目では長手面が並ぶ個所もあります。

プラットホームの規模

プラットホームの前兆は151、5メートル幅は9、1メートルありました。再現されたのはそのうち駅舎寄りの25メートルです。遺跡指定の範囲に残されているプラットホームの遺構は35メートルです。

説明板発見:再現軌道

創業当寺、枕木やレールの台座(チェアー)は小石や砂の混じった土をかぶせられ、レールの頭だけが地表に出ていました。レール断面は上下対照のI型で、双頭レールといいます。この復元軌道の半分は小石をかぶせて当寺に近い状態を再現し、残りは枕木や台座が見えるようにしました。双頭レールは錬鉄製で、1873年にイギリスのダーリントンで作られ、官設鉄道で使われたあと、新潟県柏崎市の製油所で使われたもので、新日本石油株式会社、新日本石油加工株式会社の両社からご寄贈いただきました。

説明板発見:0哩標識:1870年4月25日(明治3年3月25日)、測量の起点となる第一杭がこの場所に打ち込まれました。1936年(昭和11)年に日本の鉄道発祥の地として0哩(ゼロマイル)標識と約3メートルの軌道を復元しました。1958年(昭和33)10月14日、旧国鉄によって「0哩標識」は鉄道記念物に指定され、1965年(昭和40)年5月12日、「旧新橋横浜間鉄道創設起点跡」として国の指定史跡に認定されました。

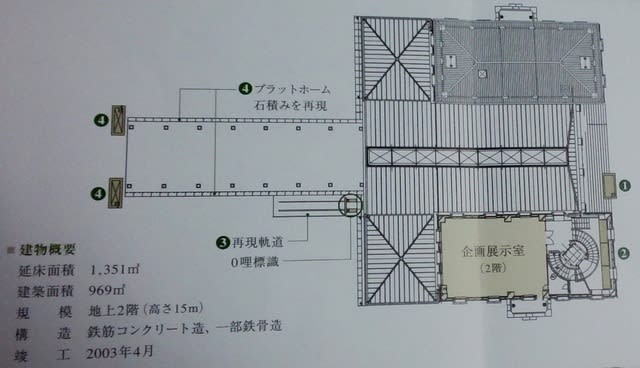

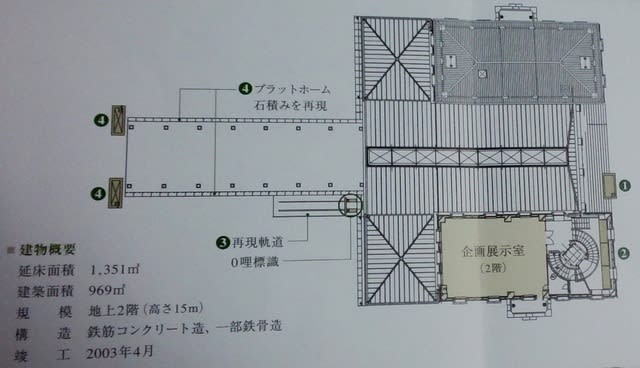

パンフレット掲載の再現見取り図。

10分で見学の予定が既に11時40分!急ごう!

東京メトロ銀座線新橋駅乗車。三越前駅で半蔵門線に乗換え、終点の押上駅へ。A3出口のエレベーターで地上へ。時刻は早くも12時23分。実は事前に計画してた東京メトロで巨木散歩はここがスタートのハズでした。

スカイツリーがど〜ん!撮影してる場合ではない!急ぎましょう〜。

東京メトロ新橋駅から浜離宮へ行く時は開館前でした。帰りに通りかかったのは11時15分ごろ。正面玄関が開いていた。

3月3日まで明治150年記念NIPPON 鉄道の夜明け展が、旧新橋停車場内の鉄道歴史展示室で開催されてます。とっても面白かったので、ぜひ画像を紹介したいところですが、展示室は撮影禁止です。私が一番面白かったのは、新橋ー横浜間の線路の地図です。

去年の大河ドラマは西郷隆盛が主人公でした。幕末当時、品川付近は薩摩藩の江戸藩邸がありました。去年放映されたNHKプレミアムの歴史番組「英雄たちの選択 汽笛一声!文明開化を決めた資金調達〜若き大隈・伊藤の挑戦〜」という番組では、外国に借金してまで今急いで鉄道を作る必要がない(西郷)VS鉄道こそ西洋列国の力の源泉。日本が西洋の食い物にされないためには喫緊に鉄道開設が必要だ(大隈・伊藤)という対立を紹介してました。新橋から横浜に向かうには薩摩藩の土地が必要でした。でも西郷が許さない。で、大隈・伊藤の結論は、陸がダメなら海があるじゃない!とばかりに、海の上に鉄道の線路を作りました。手作業の人海戦術で。明治期の土木は大概無茶ですよね。横須賀でも空いた口がふさがらないほどに魂消ました。今東海道線は陸地だから、現代を生きる人にはその頃の鉄道敷設の無茶苦茶具合は推察できませんが、「鉄道の夜明け」展には幕末期の海岸線と海の上を通した新橋から横浜までの線路の大きな地図が展示されてます。よくよく見ると、海上に線路があったのは、現在の高輪あたり。そして海に堤防を築き、その上に線路を作った横浜(現在の桜木町駅辺り)手前の神奈川海岸だけ。海の上を走る蒸気機関車か〜。まるれジブリ映画みたいですね。見物したかったなあ。

他に、開通記念に乗車に臨んだ明治天皇とおつきの人々の浮世絵も展示してて、服装が!束帯と冠と草履を履いて赤絨毯をいま歩こうとしてました。あ〜、お雛様が近くにありましたら、お内裏様の服装ね。西洋人は当時の正装のドレス着用の女性と金モールつきの軍服の男性。その後ろに蒸気機関車とこの新橋停車場が描かれてるのだ。必見です。

ちなみに、歴史資料展示室は2階と地下になってます。地下には開業当時の駅舎基礎石組みの遺構を建物内から見物できます。

いただいてきたパンフレットによりますと旧新橋停車場この建物は1872年(明治5)10月14日(太陽暦)に開業した日本最初の鉄道ターミナル新橋停車場の駅舎を概観を、当時と同じ位置に、できるだけ忠実に再現したものです。

新橋停車場駅舎は、アメリカ人R.P.ブリジェンスの設計による木骨石張りの構造で、1871年(明治4)5月に着工、同年12月に完成し、西洋建築がまだ珍しかった時代の東京で、鉄道開業直後に西洋風に整備された銀座通りに向かって、偉容を誇っていました。

1914年(大正3)に新設の東京駅に旅客ターミナルの機能が移り、それまでの烏森駅が新橋の名を引き継いで現在の新橋駅となり、貨物専用駅となった旧駅は汐留駅と改称。物流の大拠点として戦前前後を通じて東京の経済活動を支えました。

文明開化の象徴として親しまれた旧駅舎は、1923年(大正12)9月1日の関東大震災の火災で焼失し、1934年(昭和9)から始まった汐留駅の改良工事のため、残存していたプラットホームや構内の諸施設も解体しました。

1986年(昭和61)、汐留駅は廃止。跡地の再開発に先立ち埋蔵文化財の発掘調査が1991年(平成3)から行われた結果、旧新橋停車場駅舎とプラットホームなど構内の諸施設の礎石が発掘されました。

1996年(平成8)12月10日、駅舎とプラットホームの一部の遺構が史跡として国の指定を受けました」

プラットホーム側から新橋停車場の建物を撮影。

説明板発見:プラットホーム構造

プラットホームは「盛り土式石積み」という構造で作られています。両側面の真下には、溝状に地面を掘って基礎石を敷き詰め、その上に切石を石垣のように積んで土留め壁が作られ、内側には土が詰められました。基礎石には龍野藩脇坂家。仙台藩伊達家両屋敷の礎石などが使われました。切石は笠石を含めて6段あり、地表には笠石を含めた上3段が出ていました。最下段部分は小口面を揃えて横に並ばせ、2段目から小口面と長手面を交互に並べて積んでいます。ただし、一律的に小口面と長手面が交互になっているわけではなく、2・3段目では小口面が続く個所もあり、4・5段目では長手面が並ぶ個所もあります。

プラットホームの規模

プラットホームの前兆は151、5メートル幅は9、1メートルありました。再現されたのはそのうち駅舎寄りの25メートルです。遺跡指定の範囲に残されているプラットホームの遺構は35メートルです。

説明板発見:再現軌道

創業当寺、枕木やレールの台座(チェアー)は小石や砂の混じった土をかぶせられ、レールの頭だけが地表に出ていました。レール断面は上下対照のI型で、双頭レールといいます。この復元軌道の半分は小石をかぶせて当寺に近い状態を再現し、残りは枕木や台座が見えるようにしました。双頭レールは錬鉄製で、1873年にイギリスのダーリントンで作られ、官設鉄道で使われたあと、新潟県柏崎市の製油所で使われたもので、新日本石油株式会社、新日本石油加工株式会社の両社からご寄贈いただきました。

説明板発見:0哩標識:1870年4月25日(明治3年3月25日)、測量の起点となる第一杭がこの場所に打ち込まれました。1936年(昭和11)年に日本の鉄道発祥の地として0哩(ゼロマイル)標識と約3メートルの軌道を復元しました。1958年(昭和33)10月14日、旧国鉄によって「0哩標識」は鉄道記念物に指定され、1965年(昭和40)年5月12日、「旧新橋横浜間鉄道創設起点跡」として国の指定史跡に認定されました。

パンフレット掲載の再現見取り図。

10分で見学の予定が既に11時40分!急ごう!

東京メトロ銀座線新橋駅乗車。三越前駅で半蔵門線に乗換え、終点の押上駅へ。A3出口のエレベーターで地上へ。時刻は早くも12時23分。実は事前に計画してた東京メトロで巨木散歩はここがスタートのハズでした。

スカイツリーがど〜ん!撮影してる場合ではない!急ぎましょう〜。