司馬遼太郎

【ワイド版】

『街道をゆく 35 オランダ紀行 』★★

http://publications.asahi.com/kaidou/35/index.shtml

結構厚めなハードカバー

オランダ・・全く分からない・・

ゆるゆると一日一時間 各駅停車で見知らぬ異国へ旅をする。

---

ヨーロッパ人にとって、つねに隣国はめざわありで滑稽であるらしい。

だから、一口噺が多い。

「あるとき、ベルギーの酒場に二人のオランダ人がやってきて、やがてけんかをしはじめました」

というのは、どうやらベルギー製の一口噺らしい。

「店の主人が割って入りわけをきくと、支払いのことだ、という。どちらがカネを払うかということでもめているという。じゃ、私が仲裁しましょう、と主人がいって、水を満たしたバケツを二つ持ってきて、“顔を浸けなさい、早く顔をあげたほうが支払うんです”ということにしました。オランダ人たちは、従いました」

「そのあと、どうなりました?」

「二人とも死にました」

ということだった。説明するまでもないが、この一口噺はオランダ人はケチだということを主題にしている。

オランダ人も負けていず、オランダ製の一口噺も多い。

世界一薄い本が、二つあるんです。一つはドイツ人のユーモア本で、一つはベルギーの歴史の本です。

たしかに、国家としてのベルギーの歴史は若い。

---

入念村にゆくまで

「ニューネン(Nuenen)」

という小さな村の名は、私は日本におけるゴッホについての本によって“ヌエネン”としておぼえていた。

しかしオランダにきてみると、たれもがニューネン、もしくはヌーネンと発音していた。

「ヌエネン」

というと、けげんな顔をされた。ニューネンという簡単なことばがなかなか頭に入らず、ついに、

「入念村」

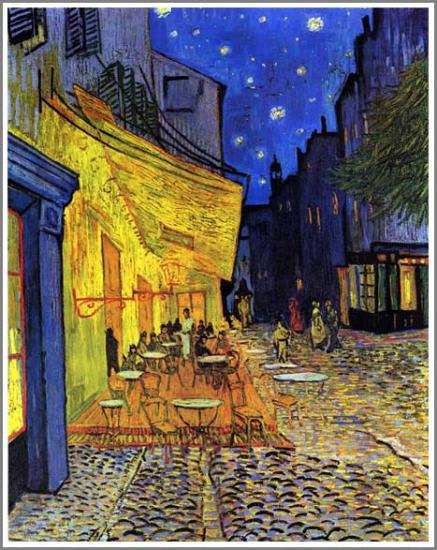

としておぼえることにした。ゴッホの浮彫(レリーフ)のように盛りあげた作品が、入念という語意にふさわしいとおもったのである。

といって、ゴッホの描法が丹念であるということではない。

ゴッホは、ある時期から迷わずに一挙に形を描き、修正することをしなかったそうである。色彩についても自分の直観を信じ、色をえらぶのにひるむことがなかったらしい。

が、構想については入念だった。

私どもは、フィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent van Gogh 1853~90)への旅に出る。

すこし気どっていえば、才能を抱かされてしまった者への悲しみの旅といっていい。

芸術家にとって最大の侮辱は、――君には才能がない。

ということだが、普通の生涯を送ろうとする者の場合、才能とはおよそ荷厄介なものである。善良な父が、あどけない嬰児に才能をもとめるだろうか。才能のために、窮乏、あるいは数奇な生涯を送ることをのぞむかどうか。

ともかくもゴッホは生まれつき才能という毒気に中っていた。

死の前々年のクリスマスの前夜、かれは自分の左耳たぶを切りとり、娼家へゆき、

ラシェルという娼婦に、

「これを。――」

と、手渡した。

かれは、自殺を賛美したことは一度もない。が、耳切り事件の二年後、麦畑のなかでピストルを発射してしまった。

古ぼけた連発式ピストルで、自分の左脇にあてて撃ち、そのまま宿に帰って、ベッドに寝た。

パリから、かれの終生の保護者だった弟のテオ(Theo)がかけつけたとき、ゴッホは冷静にいった。「泣かないでくれ、みんなのためによかれと思ってこうしたのだ」(アルバート・J・ルービン著、高儀進訳『ゴッホ/この世の旅人』講談社)

やがて、テオの腕のなかで死んだ。

テオは豊かではなかったが、ゴッホに送金しつづけてきた。ゴッホにとってテオだけが頼りだった。そのテオが家庭をつくった。結婚し、男児を得た。そのことが、ゴッホの心を重くした。自分は見すてられるのではないか。でなくとも、弟にとって自分の存在は負担なのではないか(むろんテオはゴッホを見すてるどころか、ゴッホの傷つき、翌年死ぬのである)。

こんな厄介な生涯を、世のつねの人はえらびたがるだろうか。

「ゴッホさんは、疲れるね」

と、家内がつぶやいたのが、印象的だった。

黄金の十七世紀のレンブラントは描きつづけたが、十九世紀のゴッホは、衰弱したオランダのように悲しいのである。

---

わたしの中のゴッホはこれかな★

一体何人の結婚式にこの電報を贈ったことか・・

自分の身体の中で何が起こっているのか。

よく観察してみましょう

yogaでよくきく言葉

新たなる出逢い

「あなたとは世界がちがう」それでいて「鈍感」

ハスキーボイス