おりしも春節ですね

先日社食メニューをみて同僚と「このチョイスはないなぁ」と言いながらも、なぜかレーンに並んでしまい食べたら美味しかったという経験をしました。

「この柄は絶対に自分は選ばないだろう」と思っていたものが、思いのほか値段が下がっていたのと、細部をみるとなかなかの出来。発売から随分時間もたち、アマゾンや直営店では売り切れになっていたことから最後のチャンスかと思い楽天の直営店さんから購入しました(今見たら値段は元に戻っていました)。

なお、楽天のこちらのお店、各ページと注文時に「当店は中国に所在する事業者であるためお客様の注文情報は当店が所在する中国へ移転いたします。注文情報の移転について同意いただいた上でご注文ください」とちゃんと表示しています。きちんとしていると思います。

とにかく派手です。金色の部分はPVD(蒸着)かと思われます。製造工程のビデオを見つけられなかったのですが、レーザーで刻印した後にPVDを行うのか、はたまたPVDの後にHA処理をしてから柄を出すのかわかりませんが、とても綺麗な仕上がりです。箔押しなどと違い耐久性は高いかと思われます。

ちなみに、こんなビデオを見つけました。

■【OLIGHT】カーボンファイバー製のフラッシュライト本体製造プロセス

■Olight i3T ドーナツはドーナツから…? ←これ欲しかったです。まさか手作業だったとは

■【どう作ったの?】~i16ブラスの製造工芸を大公開~

森のなかまもCarbon Fiber版を愛用していますが、こんな風に愛機が作られたのかが見られ、一層愛着が湧きました。

ちなみに、比べてみればi3Tと僅かな違いを見つけられるかもしれませんが、配光の写真などは今回用意していません。

i3Tとi3T2何が違うのか。外見上はクリップの幅と取り付け位置が変わっています。

Deep Carryという言葉があるそうで、ポケットの奥深く差し込めることで所持していることを目立たなくするそうです。

懐中電灯も一瞬の目眩しに使えるという考えもあるのですが、隠すものでもないかと思います。電池の交換がやや面倒に感じたりする方もいらっしゃるので、このあたりは好みでしょうか。

このGolden Blackに関して言えば、広いキャンバスを得るのに貢献しているのであります。

男の子なのでスイッチです(笑)銅が奢られています。クリップを外すためにはOリングを外す必要があります。

そういえば、以前OLIGHTは交換用のOリングが付属しなかったかと記憶していますが、きちんと二つ付属していました。

カタログ的な話では、10440リチウムイオン充電池がサポートされたこと、最大照度が多少上がったこと、電池の持ちが多少伸びたことが進化であります。地味な違いですが、着実にブラッシュアップだと思います。

実際手にとってみて驚いた変更は「High始まり」でした。そして「フワッと回路」。

1AAA(単4電池1本)で瞬間的はありますが、180ルーメンを叩き出すi3Tは、小型ゆえいつでも持ち歩けることから、もしかしたら防犯用途で役に立つのではないかとも考えたのですが「Low始まり」でした。

森のなかまは「Low始まり」が好みですが、i3Tに関しては「High始まり」を望むユーザが多いのではないかと思っていました。使う文脈が違えば好みが違うものであります。どちらが正解ということはないです。しかし、でもLow始まりファンも世の中にいます。

「フワッと回路」ですが2秒くらいかけて目的の明るさに達っします。世の中の多くのガジェットで見られる「演出」かと思います。パッと点くより、ホワッとする方が高級感があるという判断によるものかと思います。

「High始まり」でも、ホワッとしている間にスイッチを操作すれば、Lowモードに切り替えられることから「こういうのもアリかな?」と体を慣らしていました。

ところがですね。実はちゃんとしたソリューションが用意されていました。

アマゾン(ログインしないと全てのレビューが見られなくなったようです)や販売店のレビューを見てもなかったのですが、付属の説明書にちゃんと書いてありました(ちょっとわかりにくいですが)。

OFFの状態から、スイッチ半押しで5回または9回目に長押しします。

「High始まり」だとすると。。

H L H L H と切り替わりHで長押しすることになります。すると1秒たつとLowに切り替わります。これで「Low始まり」に切り替わります。

「Low始まり」なら

L H L H Lで1秒後にHighになるので、これで「High始まり」に切り替わります。

ちなみに、L Hの切り替えはOFFにしてから2秒以内に行います。5回を2秒以内に行う必要はありません。

てっきり、「3分以上点灯させていたモードを記憶します」の行動制限を伴わせるインターフェースかと思ったら、自らの意思で能動的に切り替えできるのでした。特許とか色々しがらみがあるかと思いますが、理解してしまえば、少ない操作で自分好みの懐中電灯にカスタマイズできるUI。これは素晴らしいと思います。

最近自社ブランドのイメージだけをアンケートする会社が多いなか、きちんとした活動をしているんだなぁと思いました。成長するところは、それ相応のことをしているんですね。反省。

こちらは個人的なメモで書いておきますが、光の色もモデルごとにポリシーをもって選んでいるようです。もしビジネスとして成立するなら高演色のオプションが復活してほしいところではあります。必須ではないんですけどね。

色温度とは? LEDライトの色温度

Highの180ルーメン以上は直ぐに熱くなり、ランタイムも短めです。1AAAはそういう用途には向いていません。街灯がまったくない暗闇を歩くにはもっと容量の大きな電池を使ったモデルが必要になるかと思います。

でも暗い道で対向者が気づかずにぶつかるのを避けるためのマーカーとしては役に立つものかと思いまし、森のなかまはそんな風にもi3TのLowを使っています。

一応ネガティブポイントを書いておきます。

■フワッと回路が動いている間は人によっては多少チラつきを感じることがあります

■Highのフワッと回路は直ぐに明るくなりますが最大照度になるまで、約2秒かかります(心なしか2秒後に(本当に)僅かに照度を落としているようにも見えます)

森のなかま的には些細なことです。気になる方はご留意ください。

というわけで、今更ながらですが、この懐中電灯が気に入ってしまいました。

さっそくフィンガーストラップを作ります。OLIGHT i3T EOS Carbon fiberで紹介したものは、太さ2mmの紐で作りましたが、今回は0.7mmのマクラメコードで作ります。

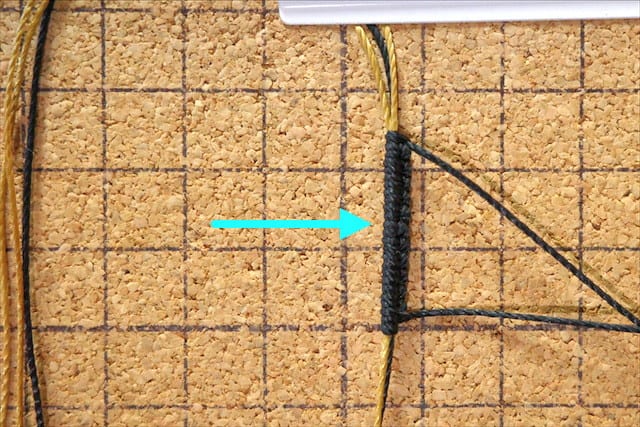

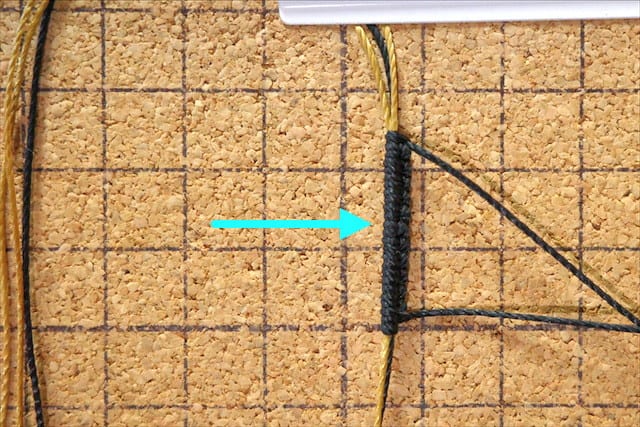

最初の試作は、ミサンガを作るみたいに紐の半分の位置(矢印のところ)にループとなる部分をタッチング結び、ライン結び(どちらも同じです)にしました。芯紐は3本となり、二つ折りなのでライン結びの紐を合わせて、合計8本であむことにしました。

終わりにもループを作りたいので、編み紐2本ずつでライン結びにし、最後は裏巻き結びをして、サイドを斜めに巻き結び、そして、裏巻き結びにしました。

芯紐、編み紐が交互に巻き結びされるので解けることはなく、ドライバーを突っ込んで引っ張ってみましたが強度的には問題ないようです。

一番下が、以前作っていたものです。まんなかのが、上の写真のように二つ折りでループを作ったもので、一番上が両端を巻き結びで閉じたものです。

ループを作る位置(矢印のところ)や、ループの長さを調節できるので、もう少しサイズを追い込んでみたいと思います。

ストラップ本体の編み方は何でも良いので、ミサンガの編み方を調べてみてお好みの柄で作れば良いでしょう。作るのが面白かったらハマッてみて下さい。

見慣れてくると、かっこよく見えてきました。

あとは、フィルターを切り出して自分好みに光の色を変える楽しみが残っています。

もちろん、そんなことをしなくても用途は果たしてくれますのでご心配は無用であります。余計なことをしたくなるような出来と思っていただければであります。

明るさやランタイム、小型化の要求から充電式懐中電灯が多くなってきている昨今ですが、燃料切れになったら別な電池を入れて使い続けられる懐中電灯も良いところがあります。

もし、お気に入りが見つかったら、アルカリ電池でも良いですが、液漏れでダメにしてまう前に、エネループなどのニッケル水素充電池や、リチウム乾電池(お値段張りますが幅広い温度でも機能します)で運用されることをお勧めします。

今でも十分完成形だと思うけれど、次はどんな進化をするんでしょうね。

それでは!

先日社食メニューをみて同僚と「このチョイスはないなぁ」と言いながらも、なぜかレーンに並んでしまい食べたら美味しかったという経験をしました。

「この柄は絶対に自分は選ばないだろう」と思っていたものが、思いのほか値段が下がっていたのと、細部をみるとなかなかの出来。発売から随分時間もたち、アマゾンや直営店では売り切れになっていたことから最後のチャンスかと思い楽天の直営店さんから購入しました(今見たら値段は元に戻っていました)。

なお、楽天のこちらのお店、各ページと注文時に「当店は中国に所在する事業者であるためお客様の注文情報は当店が所在する中国へ移転いたします。注文情報の移転について同意いただいた上でご注文ください」とちゃんと表示しています。きちんとしていると思います。

とにかく派手です。金色の部分はPVD(蒸着)かと思われます。製造工程のビデオを見つけられなかったのですが、レーザーで刻印した後にPVDを行うのか、はたまたPVDの後にHA処理をしてから柄を出すのかわかりませんが、とても綺麗な仕上がりです。箔押しなどと違い耐久性は高いかと思われます。

ちなみに、こんなビデオを見つけました。

■【OLIGHT】カーボンファイバー製のフラッシュライト本体製造プロセス

■Olight i3T ドーナツはドーナツから…? ←これ欲しかったです。まさか手作業だったとは

■【どう作ったの?】~i16ブラスの製造工芸を大公開~

森のなかまもCarbon Fiber版を愛用していますが、こんな風に愛機が作られたのかが見られ、一層愛着が湧きました。

ちなみに、比べてみればi3Tと僅かな違いを見つけられるかもしれませんが、配光の写真などは今回用意していません。

i3Tとi3T2何が違うのか。外見上はクリップの幅と取り付け位置が変わっています。

Deep Carryという言葉があるそうで、ポケットの奥深く差し込めることで所持していることを目立たなくするそうです。

懐中電灯も一瞬の目眩しに使えるという考えもあるのですが、隠すものでもないかと思います。電池の交換がやや面倒に感じたりする方もいらっしゃるので、このあたりは好みでしょうか。

このGolden Blackに関して言えば、広いキャンバスを得るのに貢献しているのであります。

男の子なのでスイッチです(笑)銅が奢られています。クリップを外すためにはOリングを外す必要があります。

そういえば、以前OLIGHTは交換用のOリングが付属しなかったかと記憶していますが、きちんと二つ付属していました。

カタログ的な話では、10440リチウムイオン充電池がサポートされたこと、最大照度が多少上がったこと、電池の持ちが多少伸びたことが進化であります。地味な違いですが、着実にブラッシュアップだと思います。

実際手にとってみて驚いた変更は「High始まり」でした。そして「フワッと回路」。

1AAA(単4電池1本)で瞬間的はありますが、180ルーメンを叩き出すi3Tは、小型ゆえいつでも持ち歩けることから、もしかしたら防犯用途で役に立つのではないかとも考えたのですが「Low始まり」でした。

森のなかまは「Low始まり」が好みですが、i3Tに関しては「High始まり」を望むユーザが多いのではないかと思っていました。使う文脈が違えば好みが違うものであります。どちらが正解ということはないです。しかし、でもLow始まりファンも世の中にいます。

「フワッと回路」ですが2秒くらいかけて目的の明るさに達っします。世の中の多くのガジェットで見られる「演出」かと思います。パッと点くより、ホワッとする方が高級感があるという判断によるものかと思います。

「High始まり」でも、ホワッとしている間にスイッチを操作すれば、Lowモードに切り替えられることから「こういうのもアリかな?」と体を慣らしていました。

ところがですね。実はちゃんとしたソリューションが用意されていました。

アマゾン(ログインしないと全てのレビューが見られなくなったようです)や販売店のレビューを見てもなかったのですが、付属の説明書にちゃんと書いてありました(ちょっとわかりにくいですが)。

OFFの状態から、スイッチ半押しで5回または9回目に長押しします。

「High始まり」だとすると。。

H L H L H と切り替わりHで長押しすることになります。すると1秒たつとLowに切り替わります。これで「Low始まり」に切り替わります。

「Low始まり」なら

L H L H Lで1秒後にHighになるので、これで「High始まり」に切り替わります。

ちなみに、L Hの切り替えはOFFにしてから2秒以内に行います。5回を2秒以内に行う必要はありません。

てっきり、「3分以上点灯させていたモードを記憶します」の行動制限を伴わせるインターフェースかと思ったら、自らの意思で能動的に切り替えできるのでした。特許とか色々しがらみがあるかと思いますが、理解してしまえば、少ない操作で自分好みの懐中電灯にカスタマイズできるUI。これは素晴らしいと思います。

最近自社ブランドのイメージだけをアンケートする会社が多いなか、きちんとした活動をしているんだなぁと思いました。成長するところは、それ相応のことをしているんですね。反省。

こちらは個人的なメモで書いておきますが、光の色もモデルごとにポリシーをもって選んでいるようです。もしビジネスとして成立するなら高演色のオプションが復活してほしいところではあります。必須ではないんですけどね。

色温度とは? LEDライトの色温度

Highの180ルーメン以上は直ぐに熱くなり、ランタイムも短めです。1AAAはそういう用途には向いていません。街灯がまったくない暗闇を歩くにはもっと容量の大きな電池を使ったモデルが必要になるかと思います。

でも暗い道で対向者が気づかずにぶつかるのを避けるためのマーカーとしては役に立つものかと思いまし、森のなかまはそんな風にもi3TのLowを使っています。

一応ネガティブポイントを書いておきます。

■フワッと回路が動いている間は人によっては多少チラつきを感じることがあります

■Highのフワッと回路は直ぐに明るくなりますが最大照度になるまで、約2秒かかります(心なしか2秒後に(本当に)僅かに照度を落としているようにも見えます)

森のなかま的には些細なことです。気になる方はご留意ください。

というわけで、今更ながらですが、この懐中電灯が気に入ってしまいました。

さっそくフィンガーストラップを作ります。OLIGHT i3T EOS Carbon fiberで紹介したものは、太さ2mmの紐で作りましたが、今回は0.7mmのマクラメコードで作ります。

最初の試作は、ミサンガを作るみたいに紐の半分の位置(矢印のところ)にループとなる部分をタッチング結び、ライン結び(どちらも同じです)にしました。芯紐は3本となり、二つ折りなのでライン結びの紐を合わせて、合計8本であむことにしました。

終わりにもループを作りたいので、編み紐2本ずつでライン結びにし、最後は裏巻き結びをして、サイドを斜めに巻き結び、そして、裏巻き結びにしました。

芯紐、編み紐が交互に巻き結びされるので解けることはなく、ドライバーを突っ込んで引っ張ってみましたが強度的には問題ないようです。

一番下が、以前作っていたものです。まんなかのが、上の写真のように二つ折りでループを作ったもので、一番上が両端を巻き結びで閉じたものです。

ループを作る位置(矢印のところ)や、ループの長さを調節できるので、もう少しサイズを追い込んでみたいと思います。

ストラップ本体の編み方は何でも良いので、ミサンガの編み方を調べてみてお好みの柄で作れば良いでしょう。作るのが面白かったらハマッてみて下さい。

見慣れてくると、かっこよく見えてきました。

あとは、フィルターを切り出して自分好みに光の色を変える楽しみが残っています。

もちろん、そんなことをしなくても用途は果たしてくれますのでご心配は無用であります。余計なことをしたくなるような出来と思っていただければであります。

明るさやランタイム、小型化の要求から充電式懐中電灯が多くなってきている昨今ですが、燃料切れになったら別な電池を入れて使い続けられる懐中電灯も良いところがあります。

もし、お気に入りが見つかったら、アルカリ電池でも良いですが、液漏れでダメにしてまう前に、エネループなどのニッケル水素充電池や、リチウム乾電池(お値段張りますが幅広い温度でも機能します)で運用されることをお勧めします。

今でも十分完成形だと思うけれど、次はどんな進化をするんでしょうね。

それでは!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます