The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

びわ湖環境ビジネスメッセ2011を視察して―入手できたCSR報告書と

今年も、気が付けば びわ湖環境ビジネスメッセ開催の時期となっていた。あわてて、計画を立てて 午前はかねてから見たいと思っていた小谷城ハイキング、午後はメッセの視察をすることとした。

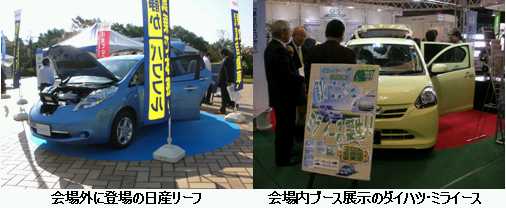

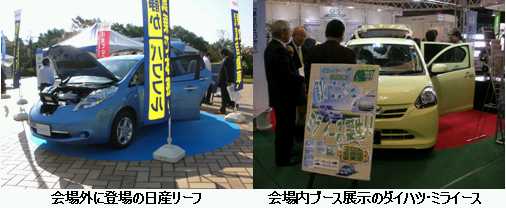

午前の小谷城踏査の後、長浜で昼食。その後、駅西のメッセ会場行きバスに乗り込む。相変わらずの長浜ドームの威容。まず、目に入ってくるのは、恒例のエコカーの屋外展示。今年は 日産リーフが登場。今回も、これらの試乗会があったようだ。

場内を めぐるとダイハツのブースでは ミラ・イースの展示があった。こちらは ガソリン車なので屋外展示にはならなかったのだろうか。あと 特徴的だったのは、昨年多かった太陽電池パネルの展示が少なかったことだ。

気になったのは、関西電力の対応だ。原発事故について どのように対応した表現をしているのか興味が湧いたのだ。

そう言えば、関西の原発は福井に集中しているため、福島のような事故が起きると、“関西では電気と共に 水も使えなくなる。”とは、KES代表の内藤正明先生の言であるが、これは琵琶湖の放射能汚染が不可避であるとの ことからである。関電には 余程しっかり安全性を確保してもらわないと大変なことになる、ということである。

会場の展示ブースには、本体・関電の環境対応の製品・サービスの展示・紹介ではなくて、グループ会社のものを針小棒大に誇示するものあったのは、むしろある種の虚勢を感じてしまう、さびしい印象であった。もはや そこには誇らしい“ベスト・ミックス”の言葉はなかった。

これに対し、余裕を感じるのは大阪ガスだ。電力系エネルギーの供給に関し、スマート・グリッドという概念が喧伝されているが、“スマート・エネルギー・ネットワーク”という概念を打ち出し、こっそりパネル展示(写真)していたのには注目させられる。この概念を具現化するべく、できれば、このための行程表を作って 毎年展示して行って欲しいとすら思った。ついでながら、この会社の株は現状は安く、その展開によっては、十分 買えるのではないだろうか。

持ち帰り資料としてのCSR報告書の配置も 少なくなる傾向だが、全く姿を消した訳ではない。何とか 数社の報告書を入手。もはや、“環境報告書” と標記している報告書は ほとんど見かけず、入手した報告書は全て“CSR”としていた。記載項目もほぼ収斂してきている。それは、ほとんどの報告書がGRI(サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン)と環境省“環境報告ガイドライン(2007年版)”を記載基準として採用しているからだろう。中には、ISO26000や 国連グローバル・コンパクトをも基準として参考にしている報告書もある。

そして、大抵最後に 第三者意見を記載しているが、これには大抵1,2名の大学の先生等の識者に依頼して済ませているが、ある種の専門家チームにより検証するのでなければ、企業行動全体の適切性にお墨付きを与えるのは不可能ではないかと思う。その上、第三者意見では“・・・・という点は評価できる。”という表現が目立つ。その“言い回し”から、その企業・組織の触れられたくない点は避けて、意見としている懸念が残り、その企業・組織の触れられたくない点を意見表明人に開示せずにいる可能性も懸念される。

具体的に気になったのは、関西電力のレポートだ。ここでも原子力について どのように記載しているのか興味が湧くのだ。これには、事故対策が 紙面の割には丁寧に逐一述べられてはいる。しかし、何となくそれらが 対策のパッチワーク、対症療法にしか見えないのは何故だろうか。それに、“事業活動と環境負荷の現状”では 原発の温排水については触れていない。インプット、アウトプットの両者を適切に漏れなく記載しているか その適切性を評価する必要がある。

それから、気になるのが関電の社長の姿勢だ。巻頭5ページ目に肖像とともに決意というか所感が述べられているが、その肖像は眉間に縦皺、目はカメラを見据え、唇をかみ締めているのは、余程の危機感の現れを、あえて演出したかったのだろうか。そして、そのトップコミットメントには“CSRを、いかなる環境変化があろうとも、揺らぐことのない価値観として守りぬき、お客様と社会のお役に立ち続けます”とある。これを受けた第三者意見は、“社会にとって大きな便益をもつ原子力発電の安全性確保のために、トップコミットメントに示された断固たる決意のもと、これまでの取組みのさらなる改善を積み重ねるとともに、従来の概念を遥かに超えた・・・革新的取組みを心から期待します。”とあり、何となく内輪の論理のみで構成されている印象だが、これでCSRレポートの本来の目的は達成されているのだろうか。

大阪ガスは、関電とは異なり公表している環境パフォーマンスの数字の適切性をビュ-ロベリタスジャパンに依頼してお墨付きを得ている。これにより提示されてデータの客観性が担保されているが、活動全体を評価する第三者意見は、大学教授と会計士2名の意見に留まっている。

R西日本は 鉄道オタクをくすぐるような展示をしてはいるが、CSRレポートをついに会場ブースには置かないことにしたようだ。しかたないので、あらためてネットから入手してみたが、わざわざ“企業考動報告書”と標記している。その傍に“CSRレポート”と小さく標記はしているのだが、この標題に対する腰の引けた姿勢は 彼らのどういう深層心理を示しているのだろうか。いや、どうやら最新版が2010年版となっており、2011年は暮れようとしているが、今年度版は何時出るのだろうか。CSRレポートをおろそかにする企業姿勢が見て取れる印象だ。表面上福知山線事故対策は 未だ彼らの活動の規範・基準とはしているようだが、そこに事故被害者の声は反映しておらず、相互のコミュニケーションは成立していないようだが、それで良いのだろうか。とにかく私は かれらが“駆け込み乗車はお止めください。”と言わなくなって“定刻発車”を止め、“定刻到着”を標榜するように変化しない限り、彼らを信じないように決めているのだが・・・。

ざっと見て、私の見たCSRレポートで欠けているのは、ステーク・ホルダー・コミュニケーションである。特に、“お客様”、“地域社会”とのコミュニケーション結果を適切に記載し、それに対しどのように活動しようとしているのかが見えるようにはなっていない。これが CSRレポートが内輪の論理オンパレードで おざなりレポートに見えてしまう原因ではないだろうか。

CSRレポートがこういったスタイルのままでは、その形骸化が一般化、デファクト・スタンダードとなってしまうのではないだろうか。コンプライアンスが叫ばれ、表面上徹底化される中にもかかわらず、その矛先があらぬ方向に向いているためか、最近も企業不祥事が 様々に発覚している。そういう現状を見ると、一向に変わらない日本の姿を見るような気がする。

とにかく、通り一遍と切り捨ててしまっては元も子もないかもしれないが、ぱっとしないCSR報告書を手に 会場を例年より早めに引き上げることとした。

午前の小谷城踏査の後、長浜で昼食。その後、駅西のメッセ会場行きバスに乗り込む。相変わらずの長浜ドームの威容。まず、目に入ってくるのは、恒例のエコカーの屋外展示。今年は 日産リーフが登場。今回も、これらの試乗会があったようだ。

場内を めぐるとダイハツのブースでは ミラ・イースの展示があった。こちらは ガソリン車なので屋外展示にはならなかったのだろうか。あと 特徴的だったのは、昨年多かった太陽電池パネルの展示が少なかったことだ。

気になったのは、関西電力の対応だ。原発事故について どのように対応した表現をしているのか興味が湧いたのだ。

そう言えば、関西の原発は福井に集中しているため、福島のような事故が起きると、“関西では電気と共に 水も使えなくなる。”とは、KES代表の内藤正明先生の言であるが、これは琵琶湖の放射能汚染が不可避であるとの ことからである。関電には 余程しっかり安全性を確保してもらわないと大変なことになる、ということである。

会場の展示ブースには、本体・関電の環境対応の製品・サービスの展示・紹介ではなくて、グループ会社のものを針小棒大に誇示するものあったのは、むしろある種の虚勢を感じてしまう、さびしい印象であった。もはや そこには誇らしい“ベスト・ミックス”の言葉はなかった。

これに対し、余裕を感じるのは大阪ガスだ。電力系エネルギーの供給に関し、スマート・グリッドという概念が喧伝されているが、“スマート・エネルギー・ネットワーク”という概念を打ち出し、こっそりパネル展示(写真)していたのには注目させられる。この概念を具現化するべく、できれば、このための行程表を作って 毎年展示して行って欲しいとすら思った。ついでながら、この会社の株は現状は安く、その展開によっては、十分 買えるのではないだろうか。

持ち帰り資料としてのCSR報告書の配置も 少なくなる傾向だが、全く姿を消した訳ではない。何とか 数社の報告書を入手。もはや、“環境報告書” と標記している報告書は ほとんど見かけず、入手した報告書は全て“CSR”としていた。記載項目もほぼ収斂してきている。それは、ほとんどの報告書がGRI(サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン)と環境省“環境報告ガイドライン(2007年版)”を記載基準として採用しているからだろう。中には、ISO26000や 国連グローバル・コンパクトをも基準として参考にしている報告書もある。

そして、大抵最後に 第三者意見を記載しているが、これには大抵1,2名の大学の先生等の識者に依頼して済ませているが、ある種の専門家チームにより検証するのでなければ、企業行動全体の適切性にお墨付きを与えるのは不可能ではないかと思う。その上、第三者意見では“・・・・という点は評価できる。”という表現が目立つ。その“言い回し”から、その企業・組織の触れられたくない点は避けて、意見としている懸念が残り、その企業・組織の触れられたくない点を意見表明人に開示せずにいる可能性も懸念される。

具体的に気になったのは、関西電力のレポートだ。ここでも原子力について どのように記載しているのか興味が湧くのだ。これには、事故対策が 紙面の割には丁寧に逐一述べられてはいる。しかし、何となくそれらが 対策のパッチワーク、対症療法にしか見えないのは何故だろうか。それに、“事業活動と環境負荷の現状”では 原発の温排水については触れていない。インプット、アウトプットの両者を適切に漏れなく記載しているか その適切性を評価する必要がある。

それから、気になるのが関電の社長の姿勢だ。巻頭5ページ目に肖像とともに決意というか所感が述べられているが、その肖像は眉間に縦皺、目はカメラを見据え、唇をかみ締めているのは、余程の危機感の現れを、あえて演出したかったのだろうか。そして、そのトップコミットメントには“CSRを、いかなる環境変化があろうとも、揺らぐことのない価値観として守りぬき、お客様と社会のお役に立ち続けます”とある。これを受けた第三者意見は、“社会にとって大きな便益をもつ原子力発電の安全性確保のために、トップコミットメントに示された断固たる決意のもと、これまでの取組みのさらなる改善を積み重ねるとともに、従来の概念を遥かに超えた・・・革新的取組みを心から期待します。”とあり、何となく内輪の論理のみで構成されている印象だが、これでCSRレポートの本来の目的は達成されているのだろうか。

大阪ガスは、関電とは異なり公表している環境パフォーマンスの数字の適切性をビュ-ロベリタスジャパンに依頼してお墨付きを得ている。これにより提示されてデータの客観性が担保されているが、活動全体を評価する第三者意見は、大学教授と会計士2名の意見に留まっている。

R西日本は 鉄道オタクをくすぐるような展示をしてはいるが、CSRレポートをついに会場ブースには置かないことにしたようだ。しかたないので、あらためてネットから入手してみたが、わざわざ“企業考動報告書”と標記している。その傍に“CSRレポート”と小さく標記はしているのだが、この標題に対する腰の引けた姿勢は 彼らのどういう深層心理を示しているのだろうか。いや、どうやら最新版が2010年版となっており、2011年は暮れようとしているが、今年度版は何時出るのだろうか。CSRレポートをおろそかにする企業姿勢が見て取れる印象だ。表面上福知山線事故対策は 未だ彼らの活動の規範・基準とはしているようだが、そこに事故被害者の声は反映しておらず、相互のコミュニケーションは成立していないようだが、それで良いのだろうか。とにかく私は かれらが“駆け込み乗車はお止めください。”と言わなくなって“定刻発車”を止め、“定刻到着”を標榜するように変化しない限り、彼らを信じないように決めているのだが・・・。

ざっと見て、私の見たCSRレポートで欠けているのは、ステーク・ホルダー・コミュニケーションである。特に、“お客様”、“地域社会”とのコミュニケーション結果を適切に記載し、それに対しどのように活動しようとしているのかが見えるようにはなっていない。これが CSRレポートが内輪の論理オンパレードで おざなりレポートに見えてしまう原因ではないだろうか。

CSRレポートがこういったスタイルのままでは、その形骸化が一般化、デファクト・スタンダードとなってしまうのではないだろうか。コンプライアンスが叫ばれ、表面上徹底化される中にもかかわらず、その矛先があらぬ方向に向いているためか、最近も企業不祥事が 様々に発覚している。そういう現状を見ると、一向に変わらない日本の姿を見るような気がする。

とにかく、通り一遍と切り捨ててしまっては元も子もないかもしれないが、ぱっとしないCSR報告書を手に 会場を例年より早めに引き上げることとした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 小谷城跡散策 | 正倉院展(第6... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |