鉄砲山古墳の南西側にあるのが、奥の山古墳です、公園の南端へまず行ってみました

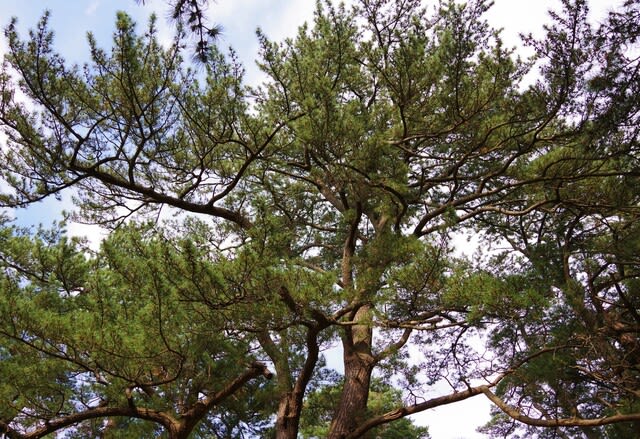

埼玉古墳群の大きなモニュメント越しに見えるのが奥の山古墳(南西側から)です

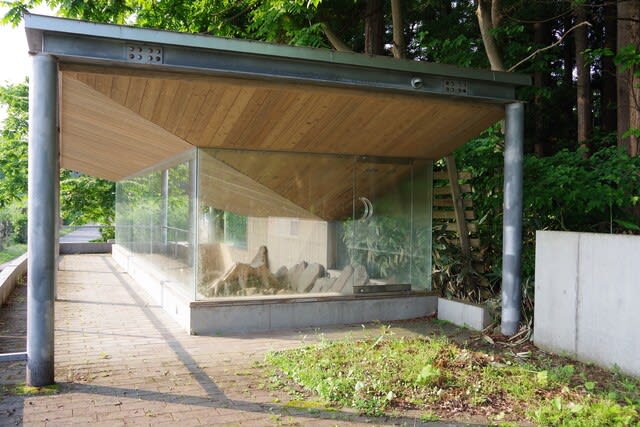

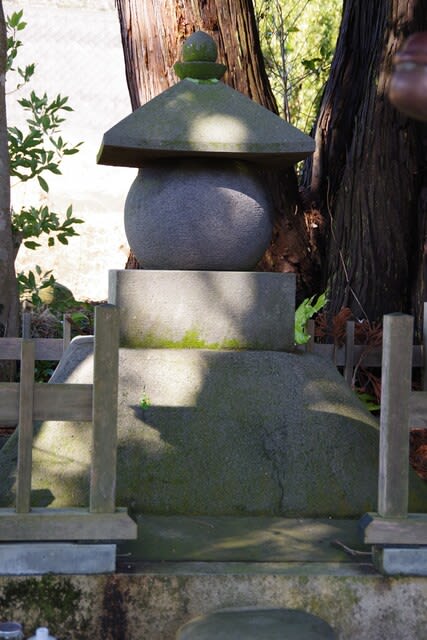

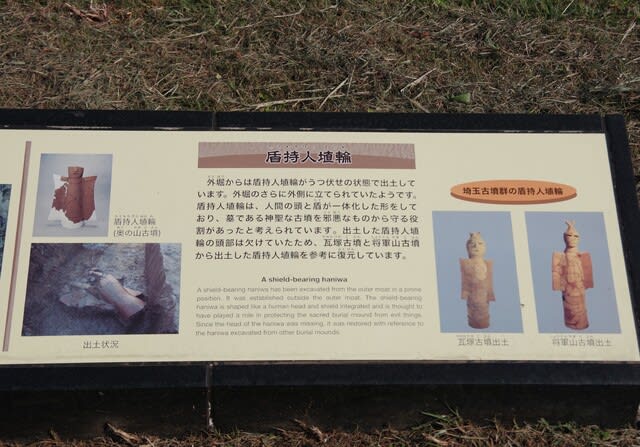

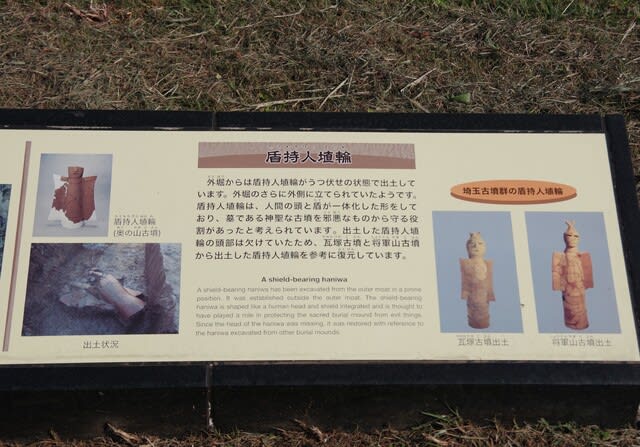

盾持人埴輪です

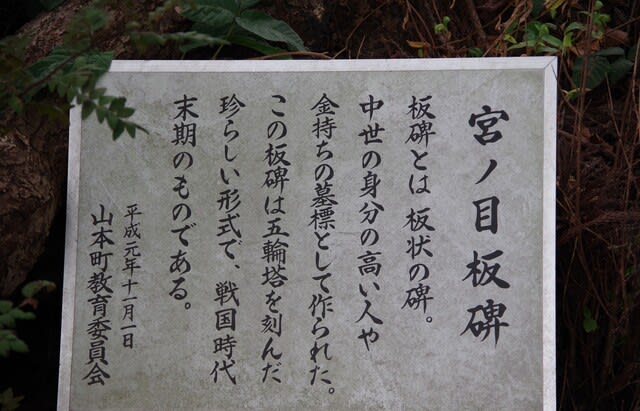

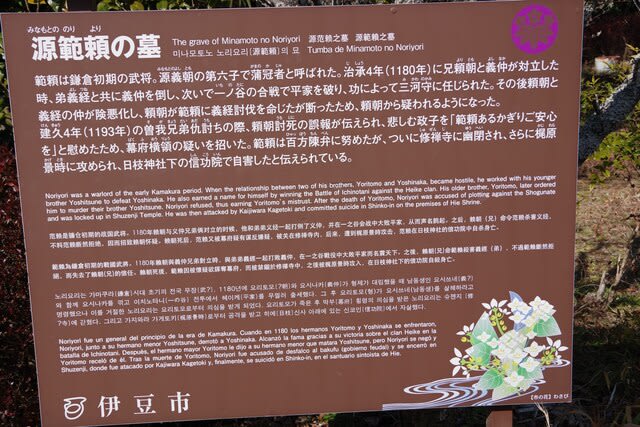

説明版です

奥の山古墳の発掘調査

奥の山古墳は墳丘全長66m、四角形の二重の堀をめぐらせた前方後円墳です。

後円部西側には造出しと呼ばれる張出部があり。ここから子持壷や大型器台などの珍しい須恵器が出土しています。

奥の山古墳は6世紀前半に造られたと考えられています。

2018年の発掘調査の際に、外堀南西部の形が明らかになりました。

想定されていた堀の位置とは異なり、中提の隅角部が外側に突き出るような形をしていることが分かりました。

外堀からは盾持人埴輪が一体見つかっています。

これまでの整備と最新の発掘成果が一部整合しないため、外堀の範囲を舗装により平面的に表現しています(右の写真「奥の山古墳」の三角形部分)。

説明版右部分です

盾持人埴輪

外堀からは盾持人埴輪がうつ伏せの状態で出土しています。

盾持人埴輪は、人間の頭と盾が一体化した形をしており、墓である神聖な古墳を邪悪なものから守る役割があったと考えられています。

出土した盾持人埴輪の頭部が欠けていたため、瓦塚古墳と将軍山古墳から出土した盾持人埴輪を参考に復元しています。

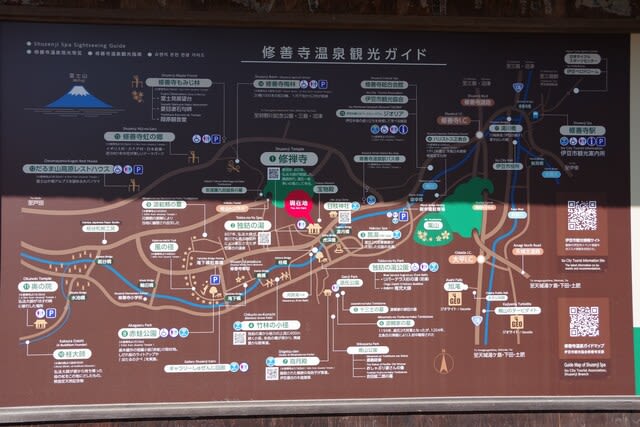

後円案内図です、奥の山古墳は下端近くにあります

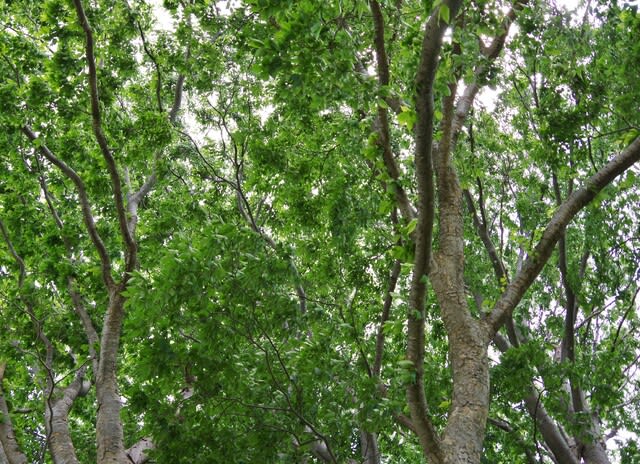

西側から奥の山古墳を見ました、造出しが無いようですが説明版によると後円部に張り出しがあるようです

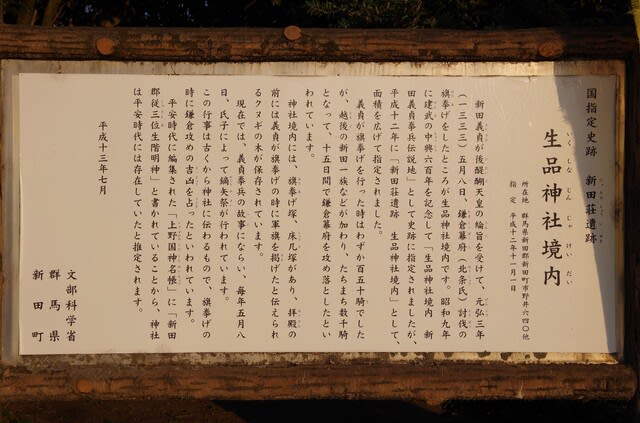

説明版です

奥の山古墳

墳丘全長66mの前方後円墳です。

奥の山という名前は、古墳群を東から見たとき、戸場口山古墳・中の山古墳・奥の山古墳と並び、一番奥にあることから付けられました。

発掘調査により、それまで一重と考えられていた周堀が二重であることや、墳丘が二段に築かれ、段上には埴輪列が廻らされることなどがわかりました。

また、古墳がつくられた当時の地面も確認されました。

後円部墳丘西側には張出部があり、子持壷や大型器台といった祭祀に使われた須恵器が出土しています。

こうした出土遺物から6世紀中ごろから後半にかけてつくられた古墳と考えられています。

平成24年(2012年)3月 埼玉県教育委員会

南西側から

前方部です

南側から

南東側から前方部です

後円部です

北東側から見ました

鉄砲山古墳の外堀から見ました

では、次は奥の山古墳の南東側の中の山古墳へ行きましょう

埼玉古墳群の大きなモニュメント越しに見えるのが奥の山古墳(南西側から)です

盾持人埴輪です

説明版です

奥の山古墳の発掘調査

奥の山古墳は墳丘全長66m、四角形の二重の堀をめぐらせた前方後円墳です。

後円部西側には造出しと呼ばれる張出部があり。ここから子持壷や大型器台などの珍しい須恵器が出土しています。

奥の山古墳は6世紀前半に造られたと考えられています。

2018年の発掘調査の際に、外堀南西部の形が明らかになりました。

想定されていた堀の位置とは異なり、中提の隅角部が外側に突き出るような形をしていることが分かりました。

外堀からは盾持人埴輪が一体見つかっています。

これまでの整備と最新の発掘成果が一部整合しないため、外堀の範囲を舗装により平面的に表現しています(右の写真「奥の山古墳」の三角形部分)。

説明版右部分です

盾持人埴輪

外堀からは盾持人埴輪がうつ伏せの状態で出土しています。

盾持人埴輪は、人間の頭と盾が一体化した形をしており、墓である神聖な古墳を邪悪なものから守る役割があったと考えられています。

出土した盾持人埴輪の頭部が欠けていたため、瓦塚古墳と将軍山古墳から出土した盾持人埴輪を参考に復元しています。

後円案内図です、奥の山古墳は下端近くにあります

西側から奥の山古墳を見ました、造出しが無いようですが説明版によると後円部に張り出しがあるようです

説明版です

奥の山古墳

墳丘全長66mの前方後円墳です。

奥の山という名前は、古墳群を東から見たとき、戸場口山古墳・中の山古墳・奥の山古墳と並び、一番奥にあることから付けられました。

発掘調査により、それまで一重と考えられていた周堀が二重であることや、墳丘が二段に築かれ、段上には埴輪列が廻らされることなどがわかりました。

また、古墳がつくられた当時の地面も確認されました。

後円部墳丘西側には張出部があり、子持壷や大型器台といった祭祀に使われた須恵器が出土しています。

こうした出土遺物から6世紀中ごろから後半にかけてつくられた古墳と考えられています。

平成24年(2012年)3月 埼玉県教育委員会

南西側から

前方部です

南側から

南東側から前方部です

後円部です

北東側から見ました

鉄砲山古墳の外堀から見ました

では、次は奥の山古墳の南東側の中の山古墳へ行きましょう

.

.

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました