上野東照宮です、上野動物園の直ぐ南側です

五重塔は上野動物園の敷地内に建っているので、ご注意ください

東照宮入口の大石鳥居です

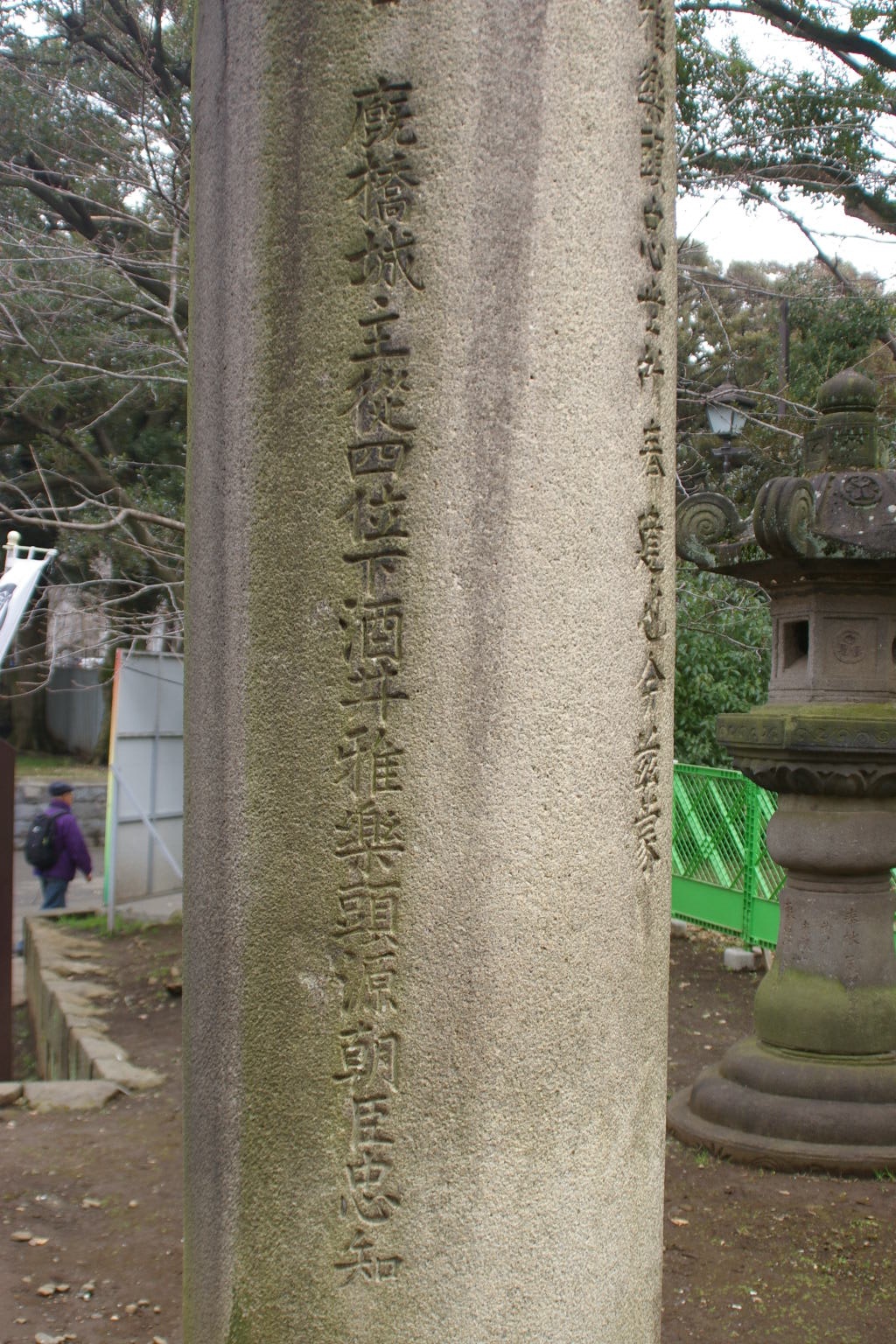

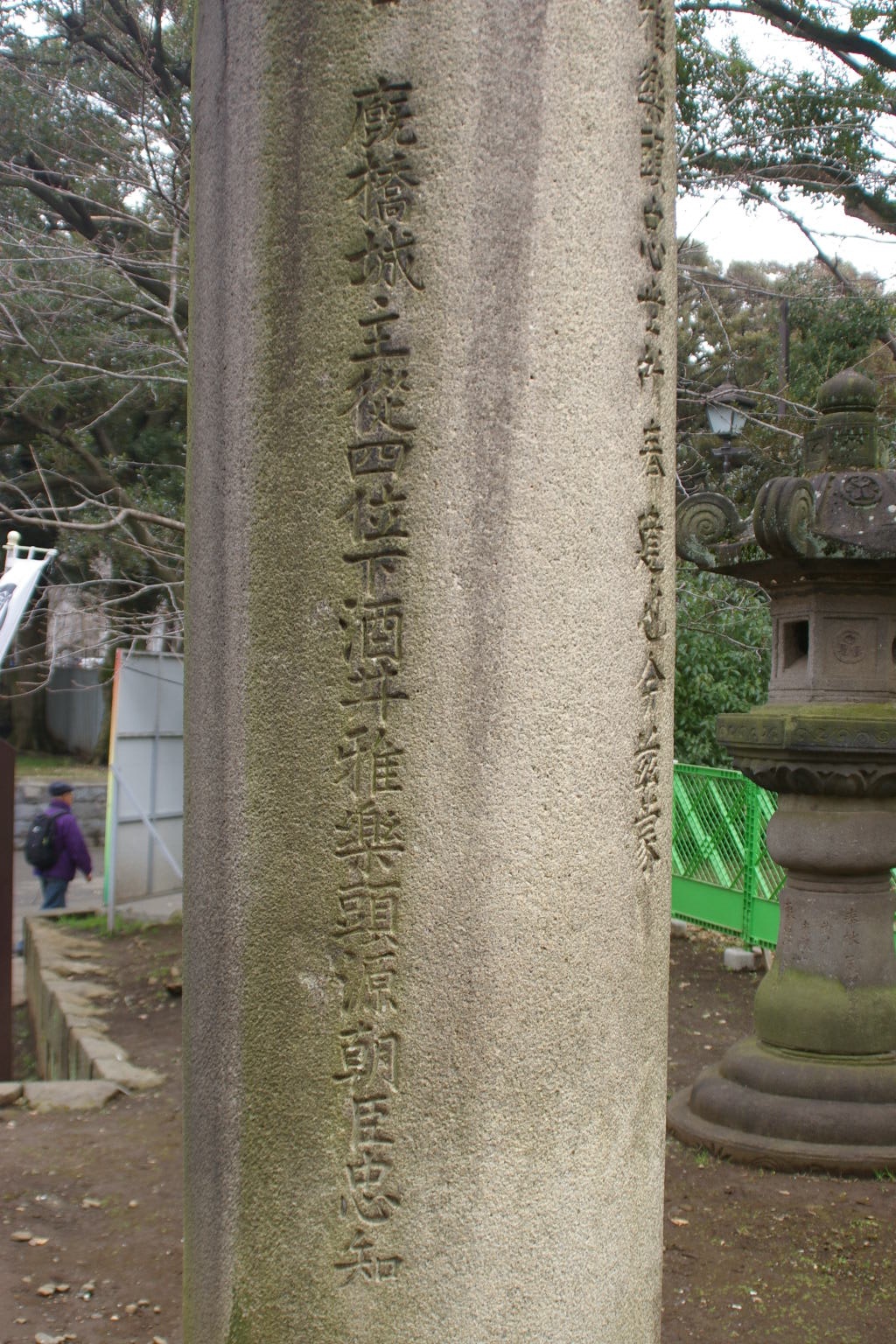

厩橋(群馬県、前橋城)城主従四位下酒井雅楽頭源朝臣忠知の寄進です

東照宮案内板です

鳥居の南側にある「お化け灯籠」です

説明版です

お化け灯籠

台東区上野公園四番

佐久間大善亮勝之が東照宮に寄進した石造りの灯籠で

奉寄進佐久間大善亮平朝臣勝之

東照大権現御宝前石灯籠

寛永八年辛未孟冬十匕日

と、刻字し、寄進者、寄進年月日を知ることが出来る。寛永八年(1631)当時、東照宮は創建して間もなく

社頭には、現在の大鳥居、銅灯籠、石灯籠などは、まだわずかしか奉納されていなかった。勝之は他に先駆けて、

この灯籠を寄進したのである。

勝之は織田信長の武将佐久間盛次の四男、母は猛将柴田勝家の姉という。信長、北条氏政、豊臣秀吉、のち徳川

家康に仕え、信濃国川中島ほかで一万八千石を領した。

灯籠の大きさは、高さ6.06メートル、笠石の周囲3.63メートルと巨大で、その大きさゆえ「お化け灯籠

」と呼ぶ。同じ勝之の寄進した京都南禅寺、名古屋熱田神宮の大燈籠とともに、日本三大燈籠に数えられる。

平成八年匕月 台東区教育委員会

参道へ戻ります

重要文化財の説明版です

上野東照宮(国指定重要文化財)

台東区上野公園九番

藤堂高虎(1556~1630)は、上野山内の屋敷の中に、徳川家康を追慕し、家康を祭神とする宮祠を造った、

これが上野東照宮の創建といわれている。あるいは寛永四年(1637)宮祠を造営したのが創建ともいう。もとは、

「東照社」と称していたが、正保二年(1645)に宮号宣下があり、それ以後家康を祭る神社を東照宮と呼ぶように

なった。

現在の社殿は、慶安四年(1651)、三代将軍家光が大規模に造り替えたもので、数度の修理を経ているが、ほぼ

当初の姿を今に伝える。社殿の構造は、手前より拝殿、幣殿、本殿からなり、その様式を権現造りという。社殿は都内

でも代表的な江戸時代初期の権現造りで、華麗荘厳を極めている。

唐門、透塀は、社殿とともに構造様式が優れており貴重であることから、参道入り口の石造明神鳥居、唐門前に並ぶ

銅灯籠四十八基とあわせて国の重要文化財に指定されている。

平成二十一年三月 台東区教育委員会

重要文化財の案内板です

参道わきに、石灯籠、銅灯籠が並びます

銅灯籠です

手水舎です

唐門です

唐門の説明版です

唐門(からもん)

1651年造営、国指定重要文化財

正式名称は唐破風造り四脚門(からはふづくりよつあしもん)。

左甚五郎作の昇り龍、降り龍の彫刻や、扉には唐草格子、扉の上には亀甲花菱、正面上部に錦鶏鳥の透かし彫り、

など非常に精巧を極めたものである。 昭和25年重要文化財指定

五重塔はフェンスの向こう側です

では、次へ行きます

五重塔は上野動物園の敷地内に建っているので、ご注意ください

東照宮入口の大石鳥居です

厩橋(群馬県、前橋城)城主従四位下酒井雅楽頭源朝臣忠知の寄進です

東照宮案内板です

鳥居の南側にある「お化け灯籠」です

説明版です

お化け灯籠

台東区上野公園四番

佐久間大善亮勝之が東照宮に寄進した石造りの灯籠で

奉寄進佐久間大善亮平朝臣勝之

東照大権現御宝前石灯籠

寛永八年辛未孟冬十匕日

と、刻字し、寄進者、寄進年月日を知ることが出来る。寛永八年(1631)当時、東照宮は創建して間もなく

社頭には、現在の大鳥居、銅灯籠、石灯籠などは、まだわずかしか奉納されていなかった。勝之は他に先駆けて、

この灯籠を寄進したのである。

勝之は織田信長の武将佐久間盛次の四男、母は猛将柴田勝家の姉という。信長、北条氏政、豊臣秀吉、のち徳川

家康に仕え、信濃国川中島ほかで一万八千石を領した。

灯籠の大きさは、高さ6.06メートル、笠石の周囲3.63メートルと巨大で、その大きさゆえ「お化け灯籠

」と呼ぶ。同じ勝之の寄進した京都南禅寺、名古屋熱田神宮の大燈籠とともに、日本三大燈籠に数えられる。

平成八年匕月 台東区教育委員会

参道へ戻ります

重要文化財の説明版です

上野東照宮(国指定重要文化財)

台東区上野公園九番

藤堂高虎(1556~1630)は、上野山内の屋敷の中に、徳川家康を追慕し、家康を祭神とする宮祠を造った、

これが上野東照宮の創建といわれている。あるいは寛永四年(1637)宮祠を造営したのが創建ともいう。もとは、

「東照社」と称していたが、正保二年(1645)に宮号宣下があり、それ以後家康を祭る神社を東照宮と呼ぶように

なった。

現在の社殿は、慶安四年(1651)、三代将軍家光が大規模に造り替えたもので、数度の修理を経ているが、ほぼ

当初の姿を今に伝える。社殿の構造は、手前より拝殿、幣殿、本殿からなり、その様式を権現造りという。社殿は都内

でも代表的な江戸時代初期の権現造りで、華麗荘厳を極めている。

唐門、透塀は、社殿とともに構造様式が優れており貴重であることから、参道入り口の石造明神鳥居、唐門前に並ぶ

銅灯籠四十八基とあわせて国の重要文化財に指定されている。

平成二十一年三月 台東区教育委員会

重要文化財の案内板です

参道わきに、石灯籠、銅灯籠が並びます

銅灯籠です

手水舎です

唐門です

唐門の説明版です

唐門(からもん)

1651年造営、国指定重要文化財

正式名称は唐破風造り四脚門(からはふづくりよつあしもん)。

左甚五郎作の昇り龍、降り龍の彫刻や、扉には唐草格子、扉の上には亀甲花菱、正面上部に錦鶏鳥の透かし彫り、

など非常に精巧を極めたものである。 昭和25年重要文化財指定

五重塔はフェンスの向こう側です

では、次へ行きます