飯高寺は、匝瑳市役所の北西約5kmのところ

飯高壇林跡の中心部です

駐車場から北側に進むと

駐車場から北側に進むと

案内板が有ります、国指定重要文化財 飯高寺 飯高壇林跡 順路です

台地上へ上がります

石段を上がると総門です

国指定重要文化財 総門の標柱です

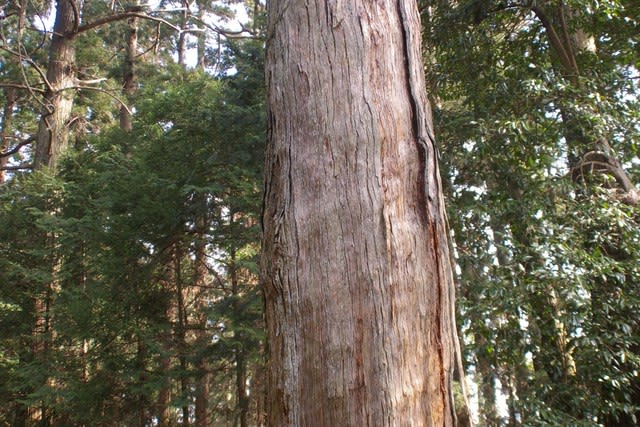

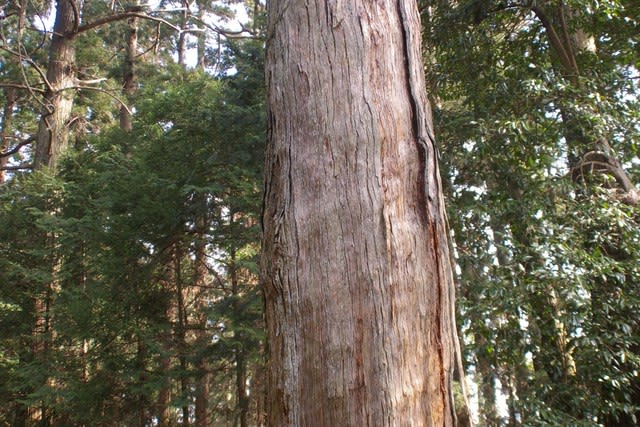

総門を潜ると右手に杉の大木です

説明版です

千葉県指定史跡

飯高壇林跡

指定 昭和50年12月12日

附 総門・経蔵・題目堂・鐘楼・鼓楼・講堂・庫裏 各一棟

地積 67、667平方m

天正18年(1580)土地の豪族平山刑部少輔常時は日生を招き、城内に寺をつくり学問所

(壇林)としたのが始まりと伝えられています。

天正19年に徳川家より日蓮宗の宗門根本壇林として公認され、以後徳川家の保護を受けてき

ました。特に、家康の側室養珠院「おまんの方」の信仰が厚く、その子水戸頼房・紀伊頼宜の寄

進等により規模が整えられました。以後、寺は日蓮宗の根本壇林として遠近各地から参集する僧

たちでにぎわい、名僧を輩出しました。

慶安3年(1650)に火災にあい、衆寮・楼門・大講堂を焼失し、現在の建物はその翌年(

慶安4年)に再建されてものといわれています。

明治7年に壇林の制が廃止され、不要の建物は取りはらわれ、今では講堂、総門・鐘楼・鼓楼

等が往時の盛大さをしのばせてくれます。

昭和54年2月 千葉県教育委員会

匝瑳市教育委員会

案内図です

参道は北東に延びています、杉の大木の林立する参道を先へ進みましょう

飯高壇林の森郷土環境保全地域の説明版です、200年から300年の杉が林立しています

空堀です、城として使われていた名残でしょうか

空堀脇の杉の大木です

経蔵です

立正大学発祥の地の石碑です

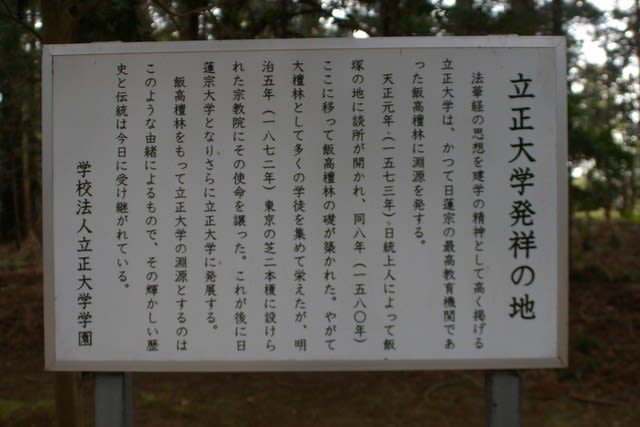

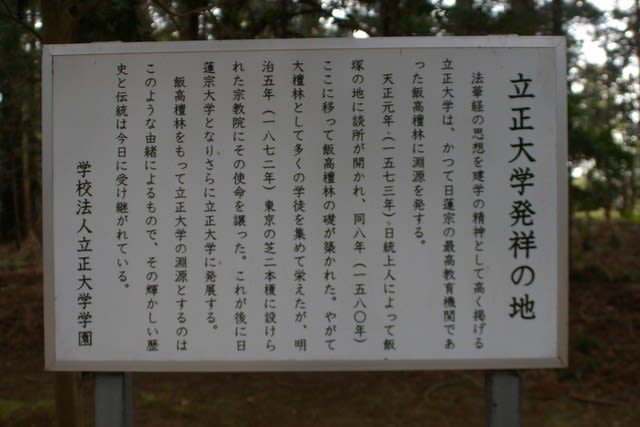

説明版です

立正大学発祥の地

法華経の思想を建学の精神として高く掲げる立正大学は、日蓮宗の最高教育機関であった飯高壇林に

淵源を発する。

天正元年(1573年)、日統上人によって飯塚の地に談所が開かれ、同8年(1580年)ここに

移って飯高壇林の礎が築かれた。やがて大壇林として多くの学徒お集めて栄えたが、明治5年(187

2年)東京の芝二本榎に設けられた宗教院にその使命を譲った。これが後に日蓮宗大学となりさらに立

正大学に発展する。

飯高壇林を立正大学の淵源とするのはこのような由緒によるもので、その輝かしい歴史と伝統は今日

に受け継がれている。

学校法人立正大学学園

題目堂です

講堂です

鐘楼です

鼓楼です

庫裏の入り口です

講堂の裏側に牡丹園が有ります、北側の境内端に杉の巨木が在ります、南に傾いで立っています、目通り幹回り5,6mだそうです

房総の魅力500選 飯高壇林跡と森のプレートがありました

では、次は天神社へ行きましょう

飯高壇林跡の中心部です

駐車場から北側に進むと

駐車場から北側に進むと

案内板が有ります、国指定重要文化財 飯高寺 飯高壇林跡 順路です

台地上へ上がります

石段を上がると総門です

国指定重要文化財 総門の標柱です

総門を潜ると右手に杉の大木です

説明版です

千葉県指定史跡

飯高壇林跡

指定 昭和50年12月12日

附 総門・経蔵・題目堂・鐘楼・鼓楼・講堂・庫裏 各一棟

地積 67、667平方m

天正18年(1580)土地の豪族平山刑部少輔常時は日生を招き、城内に寺をつくり学問所

(壇林)としたのが始まりと伝えられています。

天正19年に徳川家より日蓮宗の宗門根本壇林として公認され、以後徳川家の保護を受けてき

ました。特に、家康の側室養珠院「おまんの方」の信仰が厚く、その子水戸頼房・紀伊頼宜の寄

進等により規模が整えられました。以後、寺は日蓮宗の根本壇林として遠近各地から参集する僧

たちでにぎわい、名僧を輩出しました。

慶安3年(1650)に火災にあい、衆寮・楼門・大講堂を焼失し、現在の建物はその翌年(

慶安4年)に再建されてものといわれています。

明治7年に壇林の制が廃止され、不要の建物は取りはらわれ、今では講堂、総門・鐘楼・鼓楼

等が往時の盛大さをしのばせてくれます。

昭和54年2月 千葉県教育委員会

匝瑳市教育委員会

案内図です

参道は北東に延びています、杉の大木の林立する参道を先へ進みましょう

飯高壇林の森郷土環境保全地域の説明版です、200年から300年の杉が林立しています

空堀です、城として使われていた名残でしょうか

空堀脇の杉の大木です

経蔵です

立正大学発祥の地の石碑です

説明版です

立正大学発祥の地

法華経の思想を建学の精神として高く掲げる立正大学は、日蓮宗の最高教育機関であった飯高壇林に

淵源を発する。

天正元年(1573年)、日統上人によって飯塚の地に談所が開かれ、同8年(1580年)ここに

移って飯高壇林の礎が築かれた。やがて大壇林として多くの学徒お集めて栄えたが、明治5年(187

2年)東京の芝二本榎に設けられた宗教院にその使命を譲った。これが後に日蓮宗大学となりさらに立

正大学に発展する。

飯高壇林を立正大学の淵源とするのはこのような由緒によるもので、その輝かしい歴史と伝統は今日

に受け継がれている。

学校法人立正大学学園

題目堂です

講堂です

鐘楼です

鼓楼です

庫裏の入り口です

講堂の裏側に牡丹園が有ります、北側の境内端に杉の巨木が在ります、南に傾いで立っています、目通り幹回り5,6mだそうです

房総の魅力500選 飯高壇林跡と森のプレートがありました

では、次は天神社へ行きましょう